2025年のグローバルリスク

- 政治・地政学リスク

- 経営・マネジメント

- 人的資本・健康経営・人事労務

- サイバー・情報セキュリティ

- 自然災害

- サステナビリティ

- 環境

2025/1/29

目次

- トランプ政権: 第1期政権以上の不確実性

- 保護主義の台頭: 懸念される対抗措置の応酬と貿易戦争

- 中国・欧州経済: 不安を抱える二大経済

- 武力紛争リスク: ウクライナ・中東危機と東アジア情勢

- 気候変動: 脱炭素の実現に向け一層求められる企業の対応

- ESG/DEIバックラッシュ: 揺り戻しと社会への定着

- サイバーリスク: 高まる企業の責任と求められるセキュリティ対策・ガバナンス

- 自然災害・異常気象: “エマージング自然災害リスク”への対処を

- 労働市場: 「長期かつ粘着的」に続く労働力不足に対策を

- デジタルプラットフォーム規制: 多様な規制領域で変化する日米欧の規制

2025年のグローバルリスク - リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

柴田 慎士 経営企画部 兼 ビジネスリスク本部 上級主席研究員

川口 貴久 ビジネスリスク本部 兼 経営企画部 主席研究員、マネージャー

八代 慈瑛 ビジネスリスク本部 研究員

長村 勇汰 ビジネスリスク本部 主任研究員

室町 篤 製品安全・環境本部 サステナビリティユニット 主任研究員

教学 大介 サイバーセキュリティ事業部 チーフコンサルタント

坂場 律和 企業財産本部 主席研究員

岸川 佳史 ヘルスケア・人的資本マネジメント事業部 主席研究員、マネージャー

要約

日本企業を取り巻くリスク(不確実性)は多様化の一途をたどっている。深刻化する米中関係の緊張、地政学リスク要因を内包し一層不透明感を増す経済環境、相次ぐサイバー攻撃や自然災害等、ここ数年で新たに顕在化ないし影響が深刻化したリスクには枚挙にいとまがない。2025年も引き続き日本企業に大きな影響を与えるグローバルな外部環境変化(「グローバルリスク」という)が生じうる。企業としてはそれらの変化を萌芽的な段階で認識した上で、先手を打って対策を講じたり、あるいは成長の機会を見出したりといった、したたかな姿勢が求められる。そこで、本レポートでは、グローバルリスクのうち、特に当社が重要と考える10のリスクを紹介する。

(脱稿日:2025年1月21日)

1.トランプ政権: 第1期政権以上の不確実性

2024年に続き、2025年も(あるいは今後4年間も同様かもしれない)ドナルド・J・トランプ米大統領と第2期トランプ政権がもたらす不確実性は日本企業にとって大きな地政学リスクだ。

2024年11月5日の大統領選挙と同日に行われた連邦議会選挙(上下院選挙)でも共和党が勝利を収めたため、2025年1月からは政権および上下両院多数党を共和党が担う「トリプルレッド」となった。合衆国最高裁判所の最高裁判事9名のうち6名(第1期政権でトランプ大統領が指名した3名を含む)は保守派で、「クアッドレッド」とも呼べるかもしれない。

2016年の第1期トランプ政権発足時も「トリプルレッド」であったが、両者の相違は政治基盤にある。トランプ氏は直近3回の大統領選で最も多くの選挙人を獲得し、総得票数は7,687万とハリス氏を大きく上回り(トランプ氏が当選した2016年選挙の総得票数は敗れたクリントン氏を下回っていた)、着実に支持を拡大した。他方、下院における共和党の優位は盤石ではない。下院では共和党が220議席、民主党が215議席と僅差となり、さらにマイク・ウォルツ議員等政権入り予定の共和党下院議員が議員辞職するため差はより縮まる。共和党から少数の離反者が出るだけでトランプ大統領が望む法案の成立は困難である。共和党内で合意を形成しにくいラディカルな政策の下院通過は難しくなり、第1期トランプ政権にみられた大統領令重視の政策形成が再現されるだろう。

トランプ政権の閣僚・幹部構成においても第1期政権からの変化が顕著である。8年前、トランプ大統領の周囲には十分な政策実現能力を持つ人材が少なく、その結果、共和党の伝統的な政策を支持する人々を多く政権要職として配置することとなった。それらの人々はトランプ大統領が志向するラディカルな政策に対して抑制的な役割を果たしてきた。一方、現在のトランプ大統領の周囲には十分な政策実現能力を持ち、かつ大統領と理念や政治信条を共有する人材の層が厚く存在している。このため、軌道修正役を失った第2期トランプ政権においては第1期政権に比べてよりディール重視かつ「米国第一」を体現する政策が形成されやすい。

トランプ大統領は選挙期間中から様々な公約を掲げてきた[1]。特に日本企業への影響度が大きい政策は、次の3分野に大別される。第一に通商・貿易分野(詳細は本レポート「保護主義の台頭」を参照)、環境・エネルギー分野、移民政策等の社会分野等の前政権からの政策転換度が大きい領域である。移民政策は内容によっては労働市場を逼迫させる可能性がある。またトランプ大統領は前任者が課した規制の撤廃を強く主張してきた。多くのグリーン・環境規制を見直し、AI開発分野では煩わしい規制を全廃し、「AIマンハッタン計画」を立ち上げるという。

第二に国内産業振興分野や輸出管理・投資規制・データ移転規制等の前政権からの継続性もしくは超党派性の高い領域である。確かにトランプ大統領は前バイデン政権のインフレ抑制法(IRA)やCHIPS科学法を批判しているが、トランプ政権も米産業の振興と雇用創出を重視するという意味で、結果としては同じような政策を志向するだろう。こうした政策領域は対中競争戦略と親和的である。「ロシア・ウクライナや中東よりも中国と競争すべき」と主張する「優先主義者」が政権要職を占めることで、米中対立や経済安全保障はさらに激化する可能性が高い。

第三に競争政策やテック企業との関係といった不確実性が大きい領域である。競争政策については、トランプ陣営やヘリテージ財団の「Project2025」[2]では、連邦取引委員会(FTC)等の独立機関の権限縮小を主張した。他方、J・D・ヴァンス副大統領(唯一トランプ大統領が解任できない閣僚)はバイデン政権期に反トラスト法の解釈・運用を大幅に見直したリナ・カーンFTC委員長の路線を支持する。こうした領域では政権内・共和党内の異なるグループの政治力学が作用するだろう。

| [1] | 選挙前だが、より多様な政策領域の分析・特徴は、佐橋亮(監修)、川口貴久、柴田慎士、八代慈瑛、覃文婷、高橋あゆみ 「米中関係2024-2028」(東京海上ディーアール株式会社、2024年10月1日公開)を参照。 |

| [2] | 選挙期間中、トランプ氏は関係を否定したが、Project2025の中心人物や関係者が政権幹部に指名されている。 |

2.保護主義の台頭: 懸念される対抗措置の応酬と貿易戦争

自由貿易は、自国外市場へのアクセスや国際分業を通じた生産性の向上、さらには低価格輸入品の流通による購買力の向上等を通じて世界の経済成長の原動力となってきた。戦後の日本やドイツの経済回復のきっかけとなったのは「関税および貿易に関する一般協定」(GATT)体制下の貿易拡大であり、2000年代前半の中国の驚異的成長の要因もまた世界貿易機関(WTO)加盟による輸出拡大である。そして、第二次世界大戦後の自由貿易体制を支えてきたGATT・WTOの構築・維持に中心的な役割を果たしたのは他ならぬ米国であった。

その自由貿易が保護主義により危機に晒されている。皮肉なことに、その象徴として広く認識されているのは自由貿易体制を主導してきた米国、トランプ政権の動向である。「タリフマン(関税男)」を自称するトランプ大統領は、大統領選中には対中関税の60%への引上げや全輸入品関税の一律10%への引上げを掲げ、当選後にはメキシコ・カナダからの輸入品に25%の関税を課すことを表明するなど、強硬な姿勢を示し続けてきた。結果、トランプ政権による通商・貿易政策の保護主義への傾斜を懸念している企業関係者も多い。

ただ、改めてみれば、保護主義的な動向は、トランプ大統領就任以前から、そして米国のみならず世界中で広がりを見せていた。関税を例としても、バイデン前政権も通商法301条に基づく対中追加関税の対象品目拡大・関税率引上げを実施したし、欧州連合(EU)も中国製電気自動車(EV)への最大45.3%の追加関税の適用を開始した。

トランプ政権の動向はこのような世界的な保護主義的な動向を、もう一段、エスカレーションさせる可能性があるものとして注視すべきだ。トランプ政権が上記の通り強硬に関税引上げを実施した場合に懸念されるのは、各国による対抗措置の応酬、貿易戦争の勃発である。実際、その兆しは既にある。関税引上げの対象国として名指しされたカナダは報復関税で応酬する可能性を示唆した。EUが、2023年施行した反威圧手段(Anti-Coercion Instrument)規則はEU域外国によるEUや加盟国に対する「経済的威圧(影響力行使を目的とした不当な貿易・投資上の措置)」への対抗措置を可能にするものだ。

このような対抗措置の応酬は世界経済を大きく減速に至らしめる可能性がある。国際通貨基金(IMF)は、米国とユーロ圏、中国の3地域が互いに10%の追加関税を課し、米国とその他の地域間でも同様に10%の追加関税を課しあった場合、世界の実質GDP成長率を2025年に0.3%、2026年には0.5%押下げると推計しており、動向を注視する必要がある。

もっとも、トランプ政権が冒頭に示したような過去に例にみない規模と水準で関税引上げを行うかについては見方が分かれている。米国の約1兆ドルもの財貿易収支赤字(輸入超過)に鑑みれば、関税引上げによって輸入品価格上昇による国民生活への打撃という「返り血」を浴びる可能性も高い。従って、関税引上げは一部の財・国に限定され、関税引上げを「ディール」の材料として他国に譲歩を迫り、貿易収支の改善を図るという見方もある。

さらに、企業が注意すべき点は、保護主義的な動向は、貿易政策のみにとどまらず、産業政策全般にも及んでいる点だ。顕著なのは国内産業競争力維持・強化のための政策、政府補助金の増加である。COVID-19流行やウクライナ戦争に伴うサプライチェーンの混乱や米中対立の激化を契機に、戦略物資・重要物資の国内製造力強化の動きが加速し、既に各国による補助競争の様相を呈している。このような方向性は2025年にも加速する可能性が高い。これらの政策の多くは、政府支援を享受するための条件として当該国を中心とした地域での原材料・部品等の調達や組み立てを求めており、企業の製造・調達戦略に大きな影響を与える。さらには、先端技術や基幹産業の流出を防ぐための対外・対内投資規制も立法面、運用面双方で強化されている。企業・産業界は、各国の通商・貿易政策や産業政策の動向を見極めながら、サプライチェーン・バリューチェーンを構築・再構築していく必要があろう。

3.中国・欧州経済: 不安を抱える二大経済

3.3%。IMFの最新の予測で示された2025年の世界の実質GDP成長率だ。2000年以降の23年間で、この値を下回ったのは6年、いずれもITバブル崩壊、リーマンショック、COVID-19流行等、大きなショックが襲った年にとどまることに鑑みれば、「低い」ベースライン予測値と評価せざるを得ない。ベースライン予測値の低さは世界経済の抱える潜在的な脆弱性、さらにはダウンサイドリスクが顕在化した場合に急激な落ち込みに見舞われる可能性を示唆している。

地域別にみた際にダウンサイドリスクの震源として特に懸念されるのが欧州と中国だ。

中国経済に関しては昨年のレポートで述べた通り、「不動産市況の低迷等に端を発した目先の経済の低迷を対症療法で止血しつつ、いずれは構造的課題(債務膨張、国進民退の産業構造、人口動態等)にメスを入れ根本的治療を図らなければならない状況」との見方に大きな変化はない。

中国経済は上向いたとまでは言い難く、引き続き中央政府による下支えが必要な状況だ。2024年の中央政府による対症療法は一定の効果を示し、目先の経済の更なる症状の進行に歯止めはかけた。最大の懸念材料だった不動産市況は、政策金利引下げ、当局による商業銀行への指導による住宅ローン金利の引下げ、2軒目住宅のローンの最低頭金比率の引下げ等の金融緩和政策により、住宅販売面積や住宅価格の減少・低下幅は縮小している。また、製造業の大規模設備更新に対する支援により固定資産投資は堅調に推移した。さらに消費財買替えへの補助が個人消費を下支えし、2024年後半以降の家電や自動車販売額が大幅に増加した。しかし、これらの支援は需要の先食い的な側面も内包しており、反動が懸念される。

加えて、2025年には中国経済最大のリスクとなり得るトランプ政権による対中関税引上げが現実味を帯びる。調査機関によってばらつきがあるものの、対中関税引上げが実現した場合、中国の実質GDPを0.5~1.5%程度低下させると推測されている。前述した構造的課題の解決への道筋もたっておらず、中国政府による適切な経済対策の継続がなければ、危機に至る可能性は十分にある。

欧州経済の苦境の中心はドイツだ。ウクライナ戦争以降、ドイツ経済は製造業を中心に厳しい状況が続き、実質GDP成長率は四半期連続で対前年比マイナスに沈む。苦境の要因は構造的かつ複合的だ。生産コスト(エネルギー価格・人件費)の上昇による価格競争力の低下、中国依存度の高かった輸出の不振、中国企業との競争激化、緊縮財政による公的支出不足等が挙げられるが、いずれも短期的な解決は見込みづらい。そして域内最大の経済大国であるドイツの不振が周辺国にも影響を及ぼしている。

不安を抱える欧州経済の更なるリスクとなりそうなのが政治の不安定さだ。ドイツでは、自由民主党(FDP、左派)の離脱により連立政権が瓦解し、2025年2月に総選挙の実施を控える。現時点の世論調査では最大野党のキリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU、保守)が最大の支持を集めているものの過半数を得られる見通しは立っておらず、選挙後も引き続き連立政権による不安定な政策運営が続く可能性が高い。

フランスもまた、2024年に3回も首相が交代するなど、政権の機能不全が続く。マクロン大統領を支える与党・中道会派が議会の過半数を確保できていないことが要因だ。財政赤字が続く同国では与党・中道会派は緊縮財政を主張するも、国民生活への影響を重視する右派・左派双方の野党からの支持が得られず、2025年度の予算案すら未だ成立に至っていない。既に野党の理解を得るための財政赤字の拡大を見越してフランス国債は急落し、ギリシャと同水準まで利回りが拡大している。

欧州(EU)、中国の世界の名目GDP(2023年)に占める割合はそれぞれ17.5%、16.8%と世界経済に与える影響は大きい。また、日本にとって中国は米国に次ぐ第二位の輸出相手国でもある。これらの地域経済の動向は、日本経済・日本企業にも大きな影響を与えるため、今後の動向を注意深く見守る必要がある。

4.武力紛争リスク: ウクライナ・中東危機と東アジア情勢

トランプ大統領の発言や考え方を踏まえると、2025年はウクライナと中東情勢にとって重要な年となるだろう。ロシアは約12年ぶりに国防相を交代させ、経済専門家のベロウソフ氏を任命し、2025年予算の約3割を国防費に充てるなど戦時経済を前提とした長期戦に向けた構えを見せている。一方で、プーチン大統領は停戦の可能性を否定してはいないが、ゼレンスキー政権の打倒、ウクライナ軍の解体、ウクライナのNATO非加盟という目標を維持している。他方、ウクライナ側にとってウクライナ東部4州を妥協することは難しく、交渉時点で軍事的優位性・領域支配を得るために、停戦交渉に至る前にさらに紛争が激化するリスクがある。

2023年10月に始まったガザ紛争は2025年1月19日に停戦が発効したものの、今後の中東情勢の行方には不透明さが残る。2024年にイスラエルとハマスの戦闘はレバノンのヒズボラを巻き込む形で拡大し、ハマス・ヒズボラは指導者を失うなどの壊滅的なダメージを負った。そのような中で、今後の中東情勢全体の不確実要素がイランである。イランは主にハマス、ヒズボラ、イラクのシーア派、イエメンのフーシ派等を「抵抗の枢軸」として支援し、イスラエル、米国と対立してきた。イランとの協力関係にあったシリアのアサド政権も崩壊し、イランにとって残された数少ない手段である核開発問題が焦点となる。2025年10月にはイランの核開発合意に関する安保理決議の期限が切れることから交渉に向けた動きが活発化するだろう[3]。他方で、米国・イスラエルによる核施設攻撃のオプションも否定されず、中東地域のパワーバランスの変化が国際エネルギー市場を含めた混乱をもたらすリスクがある。

これらの現在進行形の戦争以上に、日本企業への影響が大きいのは台湾海峡、朝鮮半島、南シナ海といった東アジア地域における将来の武力紛争である。2025年はトランプ政権の東アジア政策がもたらす不確実性に加えて、これら紛争の潜在的当事国である日本・韓国・台湾の政治的不安定性(いずれも少数与党。さらに韓国は現役大統領が職務停止中に逮捕された)とフィリピンの政治的混乱が関係国間の認識に誤算や誤認を与えうる。

2024年5月に台湾で頼清徳氏が新総統に就任して以来、僅か7カ月間だけでも、中台関係は度々緊張した。中国人民解放軍は5月と10月、台湾島周辺で大規模な軍事演習を実施し、12月には(「軍事演習」と呼べるかは議論があるが)太平洋側にせり出す形で、初めて第一列島線を越えて約90隻の公船を展開した。中国は2025年も継続的に何かしらの「史上初」「史上最大」の軍事演習を更新していくだろう。他方、米国防総省の議会向け年次報告書によれば、中央軍事委員会メンバーを含む軍幹部や防衛産業経営者らの汚職・規律問題は政治指導部の軍への信頼を揺るがせ、2027年目標の軍近代化を遅延させている可能性がある。

台湾有事の蓋然性を評価することは難しいが、危機への備えは着実に進展している。日本では先島諸島をはじめ、シェルター整備や国民保護法に基づく避難訓練が進む。また2023年末から2024年にかけて国内民間シンクタンクが主催した非公開の台湾有事シミュレーションのうち、少なくとも3つは最もシビアなシナリオ(中国による台湾への全面侵攻と日本への武力攻撃)だった。参加したリスクマネジメント先進企業幹部や政治家・官僚にとって、こうしたシビア・シナリオは想定外ではなく、リスクマネジメントの範疇だ。

台湾海峡ほど注目を浴びないが、朝鮮半島の紛争リスクも見過ごせない。北朝鮮は2024年を通じ、韓国を「敵国」とする憲法改正を行い、28年ぶりに露朝同盟を復活させ、核・ミサイル能力を継続的に向上させた。それでもトランプ政権は第1期と同様に、米朝交渉、そして朝鮮戦争の終戦協定と在韓米軍の撤退を志向するかもしれないし、韓国で革新政権が誕生すれば、この動きは加速する。一見、短期的には紛争リスクが低減しているようにみえるが、中長期的には実質的な核武装国家が誕生し、それに対抗する軍事的プレゼンスの空白が生じる。仮に朝鮮半島で本格有事が起きれば、80年前の朝鮮戦争とは異なり、日本は朝鮮半島と一体の戦域として巻き込まれる。

| [3] | 安保理決議2231は、イラン核合意(JCPOA)に法的拘束力を持たせ対イラン国連安保理制裁の解除等を定める。採択日から10年を期限として、更新されなければ終了する。 |

5.気候変動: 脱炭素の実現に向け一層求められる企業の対応

地球温暖化への対応が急務だ。気象庁によると、2024年の平均気温は、世界においても日本においても統計開始以降最も高い値を記録した。各国はパリ協定に基づく「国が決定する貢献(NDC)」として、2025年2月までに地球温暖化の主たる要因である温室効果ガスの排出削減目標を国連に提出することになっている。2024年12月時点で日本政府は、現行の「2030年度までに46%削減(2013年度比)」に加えて、「2035年までに60%削減、2040年までに73%削減」とする新目標を提出する予定だ。日本の排出実績は現目標に沿って「オントラック」で進んでいる。新目標の達成に向けて、企業はより一層の脱炭素化を推進する必要がある。加えて、企業のESG課題としても、気候変動への対応は引き続き優先的に取り組むべき課題として認識するべきだ。

国内では、上場企業を対象にグローバルな情報開示フレームワークである「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」提言に基づく気候変動課題の開示が定着してきた。現在、国際基準との整合化や、より詳細かつ包括的な開示義務化に向けた基準の整備・制度化が進んでいる。サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、「IFRSサステナビリティ開示基準(IFRS S1/S2基準)」を基に、日本版の基準「一般開示基準案及び気候関連開示基準(SSBJ基準)」の公開草案を2024年3月に公開した。公開草案は今後、コメント募集や再審議を経て、2025年3月末に最終化する予定だ。同時に、金融庁ではサステナビリティ開示の制度化に向けた議論が行われている。現在の案では、時価総額3兆円以上のプライム市場上場企業から徐々に適用対象を拡大し、最終的に全てのプライム市場上場企業が適用対象になる。そのため、対象となり得る企業は開示制度の動向を踏まえつつ、自社の開示状況とSSBJ基準を照らし合わせ、追加対応が必要となる事項を特定の上、開示に向けた態勢構築等の準備を進めることが望まれる。

欧州では先行して開示の義務化が始まった。2024会計年度から段階的に「企業サステナビリティ報告指令(CSRD)」に基づく報告が企業に義務付けられる。CSRDで要求される開示内容を規定する「欧州サステナビリティ開示基準(ESRS)」では、「環境」の開示だけでも、「気候変動」に加えて、「汚染」、「水と海洋資源」、「生物多様性とエコシステム」、「資源活用と循環型経済」という計5つの広範な開示テーマが存在する。EU域内での純売上高が1億5,000万ユーロ超等一定の要件を満たす場合、日本企業も対象になり得るため注意が必要だ。

他方で、企業が気候変動対策を進め、それを対外的に公表していく上で注意しなければならないのがグリーンウォッシュだ。近年ではその批判の対象は、製品表示・広告だけではなく、企業の姿勢や掲げる目標の実効性、情報開示の透明性等、企業活動全体に及んでいる。例えば、炭素排出量実質ゼロ(ネットゼロ)目標を掲げながら、その達成に向けた具体的な計画や進捗状況が不十分であるとして訴訟に至った事例や、CO2排出量が実際には増加しているにもかかわらず、サステナブルな企業イメージを強調する広告展開を行った結果、訴訟に発展した事例等が存在する。こうした状況を踏まえ各国も対応を強化しており、EUでは法規制(グリーンウォッシング(実質を伴わない環境訴求)禁止指令、エコデザイン規則、グリーン・クレーム指令案(審議中))が進行中だ。日本でも、2025年度中に「環境表示ガイドライン」が13年ぶりに改訂される予定となっている。企業としてはこれらの法令やガイドラインを参照しつつ、一層誠実な製品表示・マーケティングを心がける必要がある。

さらに、2025年11月にブラジルで開催される「第30回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP30)」にも注目が必要だ。昨年、アゼルバイジャンで開催されたCOP29では、途上国と先進国との間で交渉が難航の末、途上国支援として、2035年までに民間資金・公的資金からの拠出を合計で年間3,000億ドルに増やしていくこと等が決定した。COP30においても、民間からの気候資金の活用等の非国家アクターの取組強化は主要な議題となると予想される。企業にとっては、どういった合意がなされるか留意しておくべきだ。

6.ESG/DEIバックラッシュ: 揺り戻しと社会への定着

ESG(環境・社会・ガバナンス)、DEI(多様性・公平性・包括性)の潮流に暗雲が立ち込めている。要因は政治だ。米国では、パリ協定離脱、年金運用におけるESG投資の禁止、政府が認める性別は男女のみかつ出生時のもののみとするといった、ESG/DEIに否定的な政策を掲げるトランプ大統領が誕生した。サステナビリティの潮流を牽引してきた欧州ですら、生活密着分野(暖房・自動車)での環境規制強化に対する市民の反発も一因となり、2024年の欧州議会選では右派を中心とするポピュリスト政党が躍進した。これら政治的要因がESG/DEIに「バックラッシュ(揺り戻し)」が生じる可能性への懸念を高めている。

実際、2024年中にも既に「バックラッシュ」とまでは言い切れないまでも「スローダウン」の兆候は見られていた。米国では米国証券取引委員会(SEC)が2023年3月に気候関連開示を義務化する最終規則を公表したものの、産業界等からの反対が大きく、現在執行停止となっている。また、2024年3月に米国環境保護庁(EPA)が発表した自動車の排ガス規制も産業界等からの猛反発を受けて当初案から大幅に緩和された。欧州でも、「企業サステナビリティ報告指令(CSRD)」は産業界からの反発で対象企業の縮小を余儀なくされ、「森林破壊防止デューディリジェンス規則」の改正案の施行は規制対応の負担が過剰だとの反発から1年延期された。

トランプ大統領の当選以降、米国を中心に既に方針転換を図った企業も散見される。特に影響が大きいのはDEIへの取組みだ。例えば、米マクドナルドは、DEIの取組みに対する企業目標(女性、人種的・性的少数者の管理職比率)や、取引先へのDEI推進の要請等を廃止すると表明した。他にもメタ、アマゾン、ウォルマート、ボーイング、フォード等がDEIプログラムを廃止・縮小すると報じられている。背景には、保守系団体による圧力の強まりや司法判断の保守化(ハーバード大学・ノースカロライナ大学のアファーマティブアクションに対する違憲判決等)も影響しているとされる。

では、企業はESG/DEI経営推進の手綱を緩めてもよいのだろうか。ここで考慮したいのは、ESG/DEIは確実に一定社会に根付いている事実だ。例えば、人種・性別差別等の人権侵害が指摘され「炎上」した企業広告を思い起こすことができる方も多いのではないだろうか。実際、2024年にも多数の炎上事例があった。このように消費者(の中の少なくとも一定の割合)に定着した人権意識は容易に変化するとは考えられず、今後も消費者・NGO等から企業に対して期待と厳しい目が注がれることは間違いない。また、消費者(特に自社を支持する消費者)の意識の変化を受けて、サプライヤーに対して2029年9月末まで使用する全ての電力を再生可能エネルギー由来に切り替える義務を課したアップルのように、自社のブランドイメージや長期的な競争優位性を考慮した上で、サプライチェーンも含めた取組みを継続する企業も多い。加えて、前節で記した通り、サステナビリティ情報開示については国内・海外双方で、多少の「スローダウン」はあっても義務化に向けて前進している。さらに、不平等と社会課題に関する財務情報開示タスクフォース(TISFD)のようなESG/DEIに関連する新たな開示フレームワークの整備が進んでおり、開示が義務化されずとも先行者による任意開示が後続企業への開示圧力となる状況は継続するだろう。

このようなESG/DEIの社会への一定の定着を踏まえれば、「バックラッシュ」という言葉が想起させるほどに全面的に時計が巻き戻ることはないのではないだろうか。確かに、少なくとも短期的には立法面でESG/DEIへの逆風が吹くことはほぼ間違いない。また、上述したDEIの取組みのように特定の領域で一層厳しい状況におかれる可能性もある。また、年金運用等におけるESG投資が大幅に減少すればESG/DEI経営の取組みが株主価値(株価)へ反映されづらくなるかもしれない。しかし、企業としてはここでESG/DEI経営推進の手綱を全面的に緩めてしまえば、思わぬ「落馬」や「周回遅れ」につながってしまう可能性があることも考慮しつつ、中長期的な視線で舵取りを行う必要があろう。

7.サイバーリスク: 高まる企業の責任と求められるセキュリティ対策・ガバナンス

2024年は企業のリスク管理・危機管理にとって重要な教訓を再確認する年となった。その教訓とは最も高度なサイバーセキュリティ態勢を構築している業界・企業であっても、高度なサイバー攻撃グループに狙われたら、被害を防ぐことは難しい、ということだ。米国の大手通信会社9社が中国政府に紐づくハッキンググループ「Salt Typhoon」によるサイバー攻撃を受け、米政府は「極めて高位の」米国人政治家の電話記録が窃取されたことを認めた。重要な社会インフラ機能、先端技術、機微な個人データを有する企業とそのサプライヤーは2025年もこうした地政学的対立を背景とした高度な脅威にも注目すべきだろう。

より多くの企業にとって、ランサムウェア攻撃による二重・三重恐喝(企業向けを含む)といったサイバー犯罪は引き続き影響度の大きい脅威だ。最も活発だったランサムウェア攻撃グループ「LockBit」は各国の捜査機関によって壊滅的なダメージを受けたが、報道によれば、その指導者は2025年2月3日に「LockBit4.0」をリリースすると復活を宣言している。LockBitが最盛期の趨勢を取り戻すかは不明だが、新たなグループ(もしくは単に名称を変更した集団)が次々と誕生しているため、ランサムウェア「ビジネス」が縮小する見込みは小さい。

当社インシデント対応窓口(IHCC)にこれまで相談のあったサイバー攻撃被害(年間約300件)の傾向を分析すると、発生したインシデント種類は、不正アクセス、Web改ざん、フィッシング詐欺等多岐にわたるが、中でもランサムウェア被害は際立った増加傾向を示している。さらに特筆すべきは、大企業よりむしろ中堅・中小企業の被害がその大部分を占めている点であり、この傾向は2025年以降も継続すると考えるべきである。

加えてランサムウェア被害の特徴として認識すべきは、その被害の深刻度である。これらの被害は、単なる重要ファイルの暗号化によるデータ棄損に留まらず、企業経営を揺るがす事業中断を惹起する点にある。昨年某出版会社がランサムウェア被害で数十億円もの特別損失の計上を公表した事実は記憶に新しい。また深刻度の観点では、取引先に与える影響も軽視できない。「サプライチェーン攻撃」では、セキュリティレベルの低い取引先を踏み台にサプライチェーン全体に甚大な損害をもたらす。

これらの影響は既に日本の社会課題として対応が進められており、例えば、自動車業界では日本自動車工業会を中心とした独自のサイバーセキュリティガイドラインが策定されるなど、業界全体でセキュリティ対策の底上げが展開されている。また、経済産業省においても、サプライチェーンを構成する企業のセキュリティ対策レベルの向上を目的とした「サプライチェーン企業の格付け制度」が検討されており、2025年度以降に制度化を目指している。

また、「重要インフラ」や「基幹インフラ」に指定される事業者はより高いレベルのセキュリティ対策が求められるであろう。2025年には「能動的サイバー防御(ACD)」を含むサイバー安全保障の強化のため、新法制定・法改正や政府組織の新設が予定される中、基幹インフラ事業者の義務拡大(サイバーインシデント被害の政府報告の義務化等)が検討されている。加えて、セキュリティクリアランス制度の民間適用を大幅に拡充する「重要経済安保情報保護活用法」の施行に伴い、政府から機微なサイバー脅威情報を受領するためには、重要・基幹インフラや重要物資を製造・供給する事業者等のIT部門やサイバーセキュリティ部門はセキュリティクリアランスを取得する必要があるなど、サイバーセキュリティ分野の法制度の動向には注視していく必要があるだろう。

これらの動向は、日本全体のサイバーセキュリティの高度化に寄与する一方で、企業が対処すべき多様な基準やガイドラインの複雑化に伴って、多くの企業の対応ロードが拡大する。つまり、多くの企業のセキュリティ担当者のメイン業務は、これらへのコンプライアンス対応のウェイトが大きくなり、肝心のセキュリティ対策の阻害要因となりかねない点は大きな矛盾を含んでいる。さらに基準が制定されることは、企業間の責任が顕在化することを意味する点も重要なポイントである。つまり、今後はこれらの基準を満たしていない事実が、その企業の過失となり、第三者から損害賠償責任を問われるリスクにもつながることを企業は認識しておく必要がある。

8.自然災害・異常気象: “エマージング自然災害リスク”への対処を

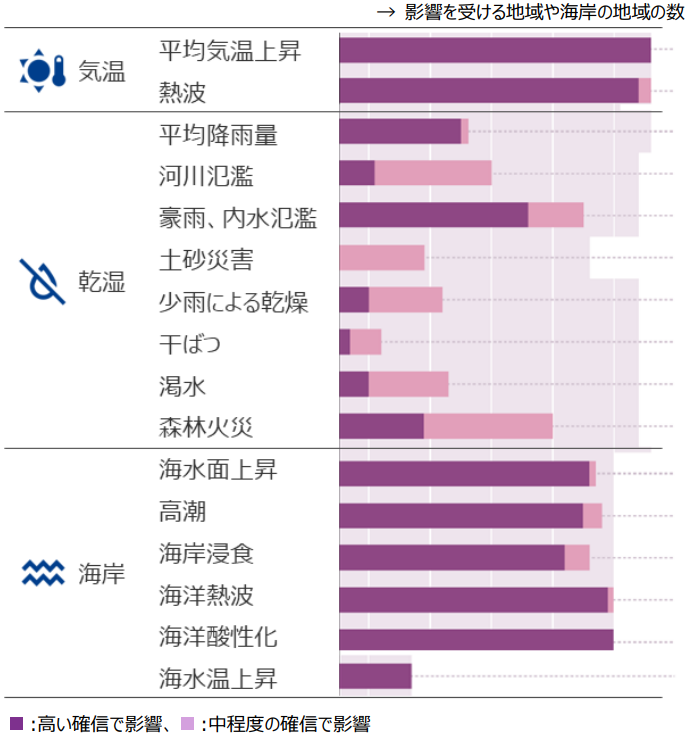

世界気象機関(WMO)の発表によれば、2015年から2024年の過去10年間は、記録上最も温暖な10年間であった。2024年は、過去初めて、世界の平均気温が1850~1900年の平均を1.5℃以上上回った。このことから、脱炭素シナリオとして気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が提示する1.5℃シナリオ(SSP1-1.9)の達成が、2020年代半ばにして困難になりつつある状況にある。これらの温暖化の影響により、熱波、河川氾濫、豪雨、森林火災等の災害が頻発化・激甚化することが予想されている(図1参照)。企業においては、2024年の災害で得た知見を踏まえ、適応策を見直すことが望まれる。

図1 気候変動による影響が大きい災害事象

(IPCC AR6 WG1資料をもとに当社作成)

2025年も懸念される災害の一つは熱波だ。2024年の夏は前年に引き続き、米国や欧州、アジア等各地が熱波に見舞われ、観光地の閉鎖や多くの野生動物が死亡するなどの状況となった。これら熱波による労働生産性の低下、農作物の収穫量や品質の低下等、経済的損失は大きい。企業としては従業員の健康を守るための熱中症対策はもちろん、原材料の安定的な確保等、適切に対応する必要がある。

世界的に頻発化・激甚化する傾向のある河川氾濫や豪雨等も2025年は引き続き注視が必要である。2024年は、インドネシア・スマトラ島中部の洪水、アラブ首長国連邦の豪雨、ケニアの豪雨、ブラジルの洪水、中国南部の豪雨、スペイン東部の洪水、石川県・能登半島の豪雨等、世界各地で甚大な被害が発生した。これらの災害では、突発的なものも多く、国や自治体が住民に対して十分な情報提供ができなかった結果、被害が拡大している。企業においては、想定する災害の規模等を見直し、事業継続計画(BCP)が有効に機能するかを改めて検証する必要がある。加えて、グローバルにバリューチェーンを構成している企業では、各国の情報収集が課題になる。質の高い情報収集、情報連携をどのように為すべきか、検討することが望ましい。

米国のハリケーン予測は通常3~5月に行われるため、2025年の見通しは不透明であるが、強さが増す傾向にあるため注意が必要である。2024年には11個のハリケーンが発生し、そのうち5つが壊滅的な被害をもたらした。このため、米国では保険加入の条件が厳しくなりつつあり、プロテクションギャップ(保険でカバーされない損害と保険でカバーされる損害の差)が社会問題となっている。今後、日本においてもプロテクションギャップが拡大する恐れがある。自然災害の増加やインフレの影響で、保険会社各社は赤字傾向である。そのため、保険会社は保険料の増加や限度額の見直し等、契約の見直しを迫られている。企業は、保険だけに頼るリスク対応を見直す必要がある。

以上の他、今まではあまり注目されていなかった災害の影響も目立つ。森林火災や雹はその代表的なものだ。2024年はオーストラリアやチリ、米国で大規模な森林火災が発生し、多くの避難者や住宅焼失が発生した。また、フランスでは雹の嵐が発生し、農業に壊滅的な打撃を与えた。日本の兵庫県でも降雹によって、自動車や住宅に被害が発生した。都市化や温暖化等の外部環境変化に伴い、このように従前注目されてこなかった自然災害の発生頻度や影響度が増加している。この傾向は今後も続くだろう。企業は新たな自然災害リスク(“エマージング自然災害リスク”)についても、一層感度高く情報を収集し、必要に応じてリスクを再評価、対策を講じる必要がある。

9.労働市場: 「長期かつ粘着的」に続く労働力不足に対策を

世界的に労働力不足が企業経営に大きな影響を与えている。2024年に世界経済フォーラムが各国のビジネスリーダーを対象に実施した調査“Executive Opinion Survey”によれば、各国でのビジネスにおいて懸念される上位5リスクの中に「労働力不足」が入った国の割合は、調査対象国(122カ国)の半数の50.0%に上る。先進国ではその傾向がより顕著だ。G7構成国に限ると71.4%(5カ国)が「労働力不足」を上位5リスクに挙げ、日本とドイツでは第1位となっている。

日本国内での状況も同様に深刻である。日本銀行が実施している全国企業短期経済観測調査の雇用人員判断D.I.によれば、雇用人員が「不足している」と回答した企業の割合が、「過剰」と回答した企業の割合を、2010年以降現在まで10年以上継続して上回っている。厚生労働省「令和6年版 労働経済の分析」では、この長期的な人手不足の要因として、働き方改革の進展に伴う1人あたり労働時間の減少、景気回復や雇用誘発効果の高い第三次産業化の一層の進展に伴う労働需要の増加の影響等が指摘されている。

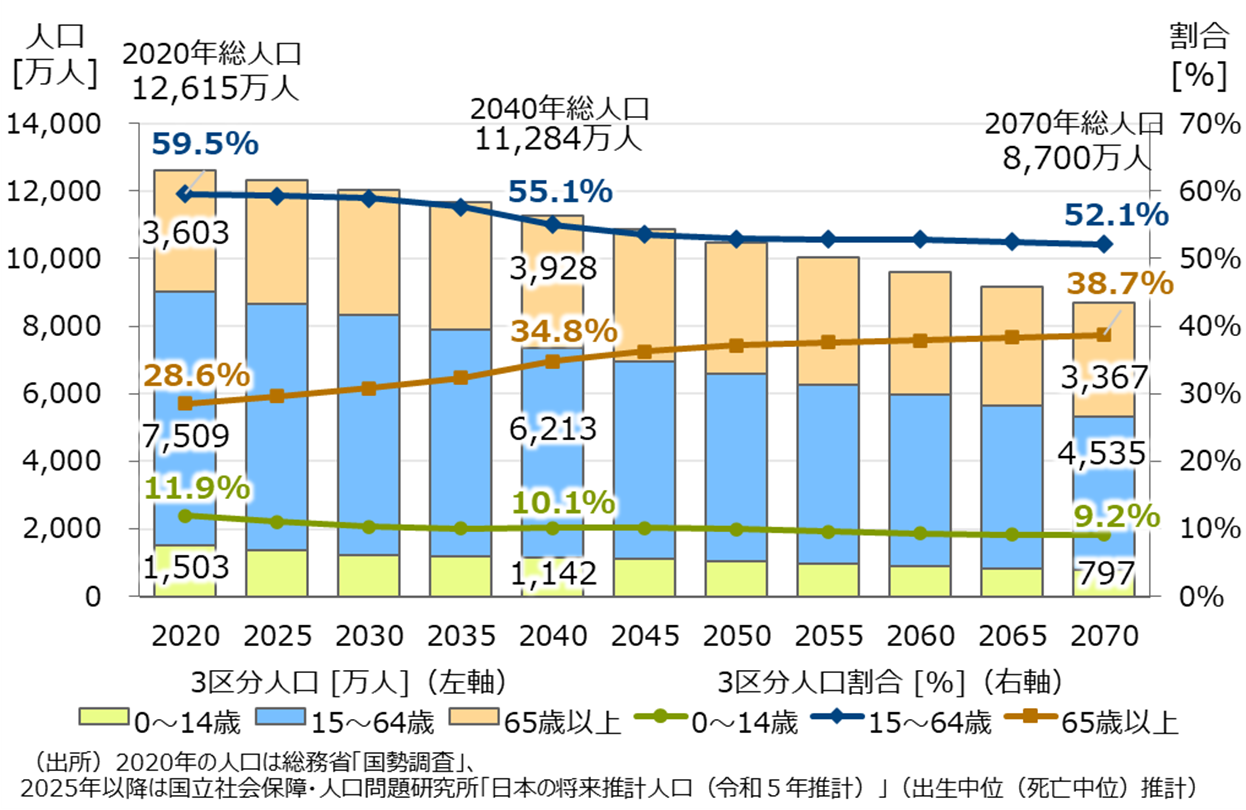

さらに、日本国内の労働力不足は今後一層深刻化し、「長期かつ粘着的」に続く可能性が高いとされる。その最大の要因は、人口減少と高齢化の加速である。国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、現在の人口のボリュームゾーンである団塊ジュニア世代が65歳となる2040年には、総人口は11,284万人まで減少する一方で、65歳以上人口は3,928万人と全人口の約35%に達すると推測されている(図2参照)。

図2 日本の人口の推移

では、労働力不足に対して企業はどのような対策をとればよいのだろうか。1つ目に挙げられる対策は、労働生産性の向上である。そのための手段は、AI、IoT、RPA等のデジタル技術を活用した業務の自動化やデータ分析の高度化、人財育成(リスキリング・アップスキリング)による高付加価値、業務プロセスの見直しによる無駄な業務の削減・高効率化等、多岐にわたるが、重要なのは自社のおかれた事業環境に合わせて最適な手法を選択することだろう。

2つ目は、多様な人財の活躍の推進だ。特に高齢者の活躍は労働力不足を補う上で重要な鍵となる。2021年の高齢者雇用安定法改正により高齢者の労働参加は進んでおり、内閣府「令和6年度高齢社会白書」によれば2023年の65~69歳就業率は52.0%(2013年対比+13.3ポイント)と、10年以上継続して増加している。他方で、高齢者は健康上の理由で就業継続を断念することが多い。労働政策研究・研修機構(JILPT)の調査によれば、65~69歳の労働者の仕事に就けなかった理由の約1/3(30.9%)が「健康上の理由」を占める。企業としては高齢者を含む従業員に対する健康経営の推進、フレイル予防への取組み、エイジフレンドリー職場の整備等を通じて、シニア層の健康保持・増進を進めていくことが求められる。

3つ目は、既存従業員のリテンション(定着)である。採用コストの高騰や人財獲得競争の激化により企業にとって新規採用は益々困難なものとなっている。従って、貴重な人財の定着率を高め、より長期間貢献してもらうため、公正な評価制度、キャリア開発支援、柔軟な働き方、良好な職場環境の提供等を通して、従業員の働きがいや働きやすさを向上させる必要があるだろう。

10.デジタルプラットフォーム規制: 多様な規制領域で変化する日米欧の規制

昨今、多くの企業が、ソーシャルネットワーキング、メッセージング、OS、アプリ、電子商取引、広告といったデジタルプラットフォーム(DP)を(米国発テック企業提供DPの場合も自社DPの場合もあろうが)経営に活用しており、経営・事業戦略を構成する重要な要素となっていることも少なくない。しかし、主要先進国ではDP規制が進展している。DP規制の観点は多岐にわたり、①個人データやその他データの活用・移転、②DPによる不公正な競争環境・行為の是正や事前規制、③違法・有害情報や偽情報への対応やコンテンツモデレーション(投稿監視)、④AIモデルの開発や実装等が含まれる。

ただし、自由経済・民主主義国家でもDP規制の在り方は異なる。米国は多くの巨大DPを生み出し、政治・歴史的な経緯から「自由放任」を志向する[4]。この傾向はトランプ政権でさらに加速する。例えば、2025年はインターネットやDPの発展に寄与した「通信品位法230条」[5]の改正について、再び多くの法案が米議会に提出されるだろう。230条は様々な政治的立場から批判されているが、トランプ政権としてはDP運営者による情報流通への関与を最小化するスタンスとみられる。こうした動きを見越してか、例えば、Meta社はファクトチェックを廃止するなど、DP上の情報流通への関与方法を転換すると発表した。他方、EUは市民の権利保護という観点から、様々な分野で包括的なDP規制を推進する。競争分野では「デジタル市場法(DMA)」、偽情報やユーザの権利保護では「デジタルサービス法(DSA)」、AI開発・運用では「AI法」等を制定した。

そして、日本は2024年、従来のDP規制を大きく見直した。詳細を割愛して表現すれば、日本は米国型とEU型の中間的な立ち位置から、EU型規制に舵を切りつつある。競争環境整備という点では、欧州DMAを模倣したとみられる「スマートフォン競争促進法」が制定され、プロバイダ責任制限法を改正・改称する形で、SNS上の違法・有害情報の対処等を事業者に義務付ける「情報流通プラットフォーム対処法」が成立した。それぞれ遅くとも2025年12月および5月までに施行予定だ。両者ともに法律の対象範囲や事業者の責務はEU規制と比較すれば限定的であり、2025年も継続的にDP規制が議論・強化されていくだろう。また政府はAIを用いた悪質事案に調査を行うことを含めて、AI規制法案も提出予定だ。

DP規制の諸領域の中でも、より多くの企業に関連するのは、ユーザや消費者を欺き、不利益な行動や決定を誘導するウェブサイトやアプリ上のインターフェイス、すなわち「ダークパターン」の規制であろう。ある研究では、典型例はECサイトで特定商品を購入すると関連商品がカートに自動追加される「こっそり」や二重否定を使った紛らわしい表現を用いる「誘導」等、7類型が指摘されている。ダークパターンの一律的・包括的な規制法はないが、競争促進、消費者保護、プライバシー保護の観点から、一部の国ではいくつかの類型が制限・禁止されている。特に問題視されることが多いのは、サブスクリプションサービス等の解約・退会手続きを煩雑化させる「妨害」だ。米国政府はいくつかの企業を提訴し、サービスの解約時に、登録時と同様の簡素化を求めた「ワンクリック解約」を義務化した。問題はこれらダークパターンと正当な事業活動の境界が明瞭ではないことだ。ウェブやアプリ上の滞在時間・ビュー数・クリック数の最大化のため、契約獲得・維持のための工夫と努力は、時代や社会的期待の変化に伴い、「ダークパターン」と批判されてしまうこともある。つまり「黒」に近いダークパターンは法規制されるかもしれないが、「明るい灰色」「白」に近いダークパターン採否は企業の意思決定・判断やリスクマネジメントの範疇ということだ。

自社の経営・事業戦略にとってDPを重要要素とみなすのであれば、多様な政策領域における主要国(日米欧中等)のDP規制をモニタリングし、事業影響を評価し続けることは不可欠だろう。

| [4] | 例外は、国家安全保障を理由としたデータ移転規制や反トラスト分野である。 後者については、バイデン政権では反トラスト法解釈・運用を大きく見直し、テック企業への規制や提訴を強化した。この政策はトランプ政権でも維持される可能性がある。 |

| [5] | 通信品位法230条はインターネットサービスプロバイダの免責条項で、「インターネットを創造した26ワード」とも呼ばれる。 |

著者紹介

柴田 慎士 経営企画部 兼 ビジネスリスク本部 上級主席研究員

全体統括・全体企画。

執筆:「2.保護主義の台頭: 懸念される対抗措置の応酬と貿易戦争」、「3.中国・欧州経済: 不安を抱える二大経済」

分担執筆:「5.気候変動: 脱炭素の実現に向け一層求められる企業の対応」、「6.ESG/DEIバックラッシュ: 揺り戻しと社会への定着」

専門分野:経営管理態勢・リスクマネジメント態勢構築、リスク計測・事業性評価、財務モデリング、社会経済動向調査。米国公認会計士 (USCPA)、公認内部監査人 (CIA)

川口 貴久 ビジネスリスク本部 兼 経営企画部 主席研究員、マネージャー

全体企画。

執筆:「10.デジタルプラットフォーム規制: 多様な規制領域で変化する日米欧の規制」

分担執筆:「1.トランプ政権: 第1期政権以上の不確実性」、「4.武力紛争リスク: ウクライナ・中東危機と東アジア情勢」、「7.サイバーリスク: 高まる企業の責任と求められるセキュリティ対策・ガバナンス」

専門分野: 国際政治・安全保障、新興テクノロジー、リスクマネジメント態勢構築

八代 慈瑛 ビジネスリスク本部 研究員

分担執筆:「1.トランプ政権: 第1期政権以上の不確実性」

専門分野:国際政治、リスクマネジメント態勢構築

長村 勇汰 ビジネスリスク本部 主任研究員

分担執筆:「4.武力紛争リスク:ウクライナ・中東危機と東アジア情勢」

専門分野:外交、国際政治

室町 篤 製品安全・環境本部 サステナビリティユニット 主任研究員

分担執筆:「5.気候変動:脱炭素の実現に向け一層求められる企業の対応」、「6.ESG/DEIバックラッシュ: 揺り戻しと社会への定着」

専門分野:サステナビリティ情報開示、TCFD対応、ビジネスと人権対応

教学 大介 サイバーセキュリティ事業部 チーフコンサルタント

分担執筆:「7.サイバーリスク: 高まる企業の責任と求められるセキュリティ対策・ガバナンス」

専門分野:サイバーセキュリティ、サイバー保険

坂場 律和 企業財産本部 主席研究員

執筆:「8. 自然災害・異常気象: “エマージング自然災害リスク”への対処を」

専門分野:自然災害リスク、気候変動リスク

岸川 佳史 ヘルスケア・人的資本マネジメント事業部 主席研究員、マネージャー

執筆:「9.労働市場: 『長期かつ粘着的』に続く労働力不足に対策を」

専門分野:健康経営、データヘルス

※全体企画を除き、氏名順はレポート掲載順。

サービスご案内

- リスクマネジメント・危機管理 https://www.tokio-dr.jp/service/risk_crisis/

- 地政学リスク・インテリジェンスサービス https://www.tokio-dr.jp/service/politics/intel_service/

- 気候関連情報開示支援コンサルティング https://www.tokio-dr.jp/service/sustainability/scenario_analysis/

- ESG外部評価対応コンサルティング https://www.tokio-dr.jp/service/sustainability/esg/

- 水災リスク評価 https://www.tokio-dr.jp/service/natural_risk_assessment/water/

- 物理的リスク評価 https://www.tokio-dr.jp/service/physical_risk_scenario_analysis/

- セキュリティリスクレイティングサービス SecurityScorecard https://www.tokio-dr.jp/service/cyber/ssc/

- ウェルビーイング経営/人的資本経営 https://www.tokio-dr.jp/service/human_resources/