「令和2年7月豪雨」による被害 <速報>

- 自然災害

2020/7/10

目次

- 豪雨の概況

- 被害の状況

- 水害への備え

- おわりに

「令和2年7月豪雨」による被害 <速報>- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

羽柴 利明

企業財産本部 リスク定量化ユニット 上級主任研究員

坪井 淳子

リスク定量化ユニット 主任研究員

山田 秀樹

リスク定量化ユニット 副主任

高橋 弦也

企業財産リスクユニット 主任研究員

2020年7月3日(金)から8日(水)にかけ、活発な梅雨前線が停滞した影響により、九州を中心とした広範囲に記録的な豪雨が発生、7月9日(木)までの時点で5県に大雨特別警報が発表され、この豪雨による河川氾濫、堤防の決壊による大規模浸水や土砂災害など、各地で甚大な被害が発生しており、広域災害の様相を呈している。

本稿では、これらの被害の状況について速報するとともに、水害への備えについて記した。今後夏から秋にかけては台風シーズンとなるため、水害リスクの高い時期はまだ始まったばかりである。改めて、水害への万全な備えを確認されたい。

1.豪雨の概況

(1) 観測した降水量

4日明け方に大雨特別警報が発表された熊本県・鹿児島県では、4日8時半までに1時間雨量110mmを超える猛烈な雨が降り、熊本県芦北町などで記録的短時間大雨情報が発表された。その後も雨域は移動しながら各地に猛烈な雨を降らせ、6日夕方には福岡県・佐賀県・長崎県に、8日夕方には岐阜県・長野県に、それぞれ大雨特別警報が発表された。

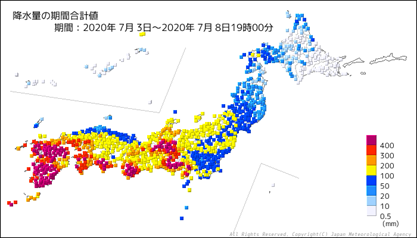

3日から8日19時までの降水量の期間合計値(図1)をみると、九州・中部に加えて、四国・近畿の太平洋沿岸を中心に400mmを超える雨量が観測されている。

今なお雨は降り続いている状況であるが、8日14時時点の主な24時間降水量[1]は、大分県日田市椿ヶ鼻で497.0mm、鹿児島県鹿屋市鹿屋では、496.0mm、熊本県球磨郡湯前町湯前横谷で489.5mm(データを収集できなかった期間を含む)である。長野県、岐阜県、愛媛県、福岡県、大分県、長崎県、佐賀県、熊本県の23の観測点で、観測史上最大を更新している[2]。

図 1 令和 2 年 7 月の梅雨前線に伴う降水量の期間合計値(7 月 3 日~7 月 8 日)

出典:気象庁 HP「特定期間の降水の状況(2020 年 7 月 3 日~2020 年 7 月 8 日)」

(2) 豪雨の生成要因

この大雨をもたらした要因は、刺激されて活発になった梅雨前線である。一般に、梅雨末期は活発化した梅雨前線による大雨が起こりやすい。西日本を中心に全国的に広い範囲で記録的な大雨となった平成30年7月豪雨も梅雨末期の前線を伴った降雨現象であった。

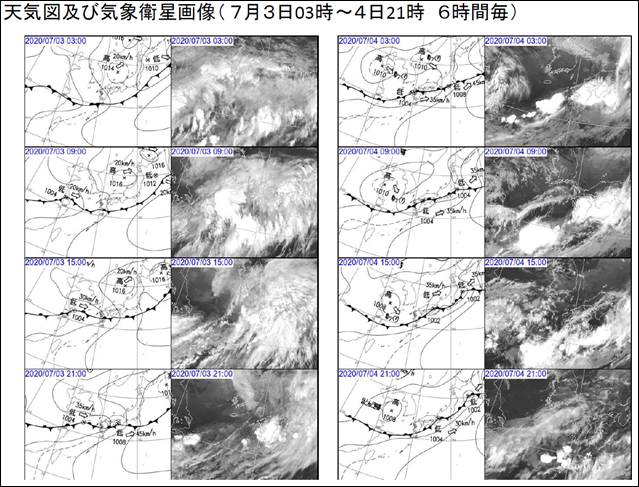

今回、7月3日未明時点では、梅雨前線は九州の南の海上にあったが、東シナ海の梅雨前線上に発生した低気圧の東進に伴って、3日夜には梅雨前線が九州地方まで北上した。そこに、西に張り出した太平洋高気圧を回り込むようにして暖かく湿った空気が梅雨前線に持続的に流れ込み、九州上空では大気の状態が非常に不安定となった。その結果、帯状に積乱雲が連なる線状降水帯が形成され、4日未明から朝にかけ、熊本県を中心に記録的な大雨となった(図2)。5日以降、梅雨前線は更に北上し、九州地方北部、中部地方へと雨域を移動させた。

図 2 7月6日の気象レーダーおよび天気図

出典:熊本気象台「災害時気象資料―令和2年7月3日から4日にかけての熊本県の大雨について」

2.被害の状況

(1)人的・住家被害の状況

消防庁による7月9日時点での被害状況を表1に示す。九州を中心に、関東まで広い範囲で被害が生じている。死者・行方不明者等は79人、住宅の被害は4,711棟となっており、特に福岡県、熊本県、大分県、鹿児島県の4県の被害が大きい[3]。なお、熊本県内での住宅被害は確認中の状況である。

| 都道府県 | 人的被害 | 住宅被害 | ||||||||||||

| 死者 | 心肺 停止 |

行方 不明 |

安否 不明 |

負傷者 | 合計 | 全壊 | 半壊 |

一部 |

床上 浸水 |

床下 浸水 |

合計 | |||

| 重症 | 軽傷 | 程度 不明 |

||||||||||||

| 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 棟 | 棟 | 棟 | 棟 | 棟 | 棟 | |

| 福岡県 | 2 | 2 | 1 | 1,369 | 2,626 | 3,996 | ||||||||

| 佐賀県 | 2 | 2 | 1 | 4 | 34 | 39 | ||||||||

| 熊本県 | 53 | 2 | 12 | 1 | 68 | 132 | 132 | |||||||

| 大分県 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 46 | 61 | 118 | ||||

| 鹿児島県 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 79 | 230 | 318 | |||||

| 岐阜県 | 1 | 12 | 42 | 55 | ||||||||||

| その他地域 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 8 | 36 | 53 |

| 合計 | 57 | 2 | 20 | 3 | 10 | 92 | 9 | 5 | 18 | 1,650 | 3,029 | 4,711 | ||

出典:消防庁発表資料[4]から弊社が作成

(2)ライフライン被害

電力は、熊本県内で7月4日10時の時点で最大8,840戸が停電、8日5時の時点でも7,750戸が停電している。水道は、静岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県において最大11,420戸の断水が生じた。九州新幹線は、5日18時5分より計画運休を実施。JR九州の鹿児島線や日豊線などでも、計画運休の措置が取られた。

| 種類 | 機関 | 概要 |

| 鉄道 | 新幹線 | 熊本~鹿児島中央間で、一時計画運休を実施 |

| 在来線 | 7 事業者 10 路線で橋梁流出等の被害。7 事業者 57 路線で運転見合せ | |

| 道路 | 高速道路 | 2 路線 4 区間で土砂流出等により通行止め |

| 国道 | 30 路線 61 区間で土砂流出等により通行止め | |

| バス | 高速バス | 20 事業者 54 路線で運休 |

| 路線バス | 13 事業者 36 路線で運休 | |

| 空港 | 75 便欠航 | |

| 水道 | 長崎県・熊本県・大分県・鹿児島県で 2,319 戸が断水 | |

| 下水道 | 下水処理場 8 箇所で浸水により処理機能停止 | |

| 電気 | 熊本県・大分県で 7,750 戸が停電 | |

| ガス | 福岡県で 57 戸が供給停止 | |

| 通信 | 熊本県・大分県で固定電話 25,877 回線が不通。福岡県・熊本県・大分県・鹿児島県で 337 の基地局で停波 | |

出典:国土交通省・内閣府資料等より弊社作成

(3)企業への影響

工場内への浸水による火災発生や、生産ラインの操業停止など、企業活動への影響が出ている。また、大雨となった地域に立地する企業では、従業員の安全確保のため操業を取りやめるなどの対応が取られた。

| 業種 | 被害概要 |

| 炭素製品メーカー | 熊本県の工場が集中豪雨により冠水。工場内黒鉛化炉に雨水が侵入し、水蒸気爆発による火災が発生。 |

| 金属メーカー | 福岡県の工場で、冠水のため一部生産ラインで操業を停止。 |

| 自動車メーカーA | 福岡県内の3工場で6日夜勤の途中で操業を停止。 |

| 自動車メーカーB | 大分県、福岡県の工場で6日午後3時より操業を停止。 |

| 自動車メーカーC | 広島県の工場で6日11時45分に操業を停止、山口県の工場で6日午後3時より操業を停止。 |

| タイヤメーカー | 福岡県の2工場、佐賀県の1工場で6日午後より操業を停止。 |

| 電機メーカー | 岐阜県、長野県の3工場で8日の操業を取りやめ。 |

出典:報道資料等より弊社作成

3.水害への備え

(1)水害リスクの確認

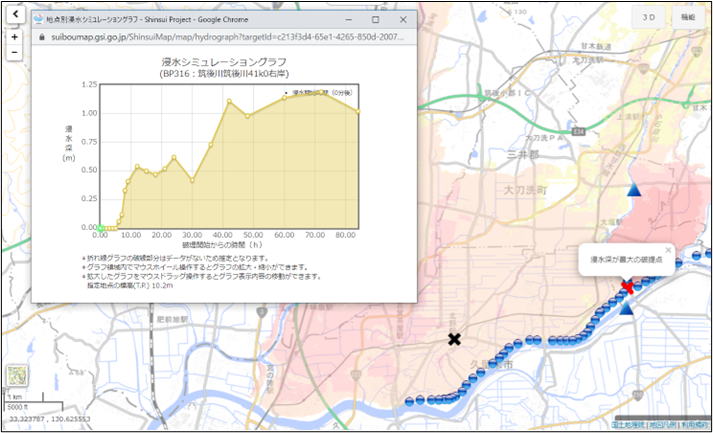

近年の豪雨被害の頻発により、ハザードマップによる浸水想定区域の確認は一般化してきたが、あらためて施設立地点におけるハザード情報を確認されたい。国管理河川のハザード情報の確認には、国土交通省公開のポータルサイト[5]からのアクセスが簡便である。

その他に、国土地理院が2015年7月より公開している地点別浸水シミュレーション検索システム(通称:浸水ナビ)[6]では、任意の地点における河川氾濫シミュレーションを閲覧することが可能となっている。指定地点の浸水深推移をアニメーションやグラフで表示することができ、破堤から浸水発生までの猶予時間、浸水深が最大となるまでの経過時間、浸水後に水が引くまでの期間など詳細に知ることができるため、ぜひ活用されたい。

図3 地点別浸水シミュレーション検索システム

出典:国土交通省 国土地理院「地点別浸水シミュレーション検索システム」 (筑後川右岸の浸水シミュレーション)

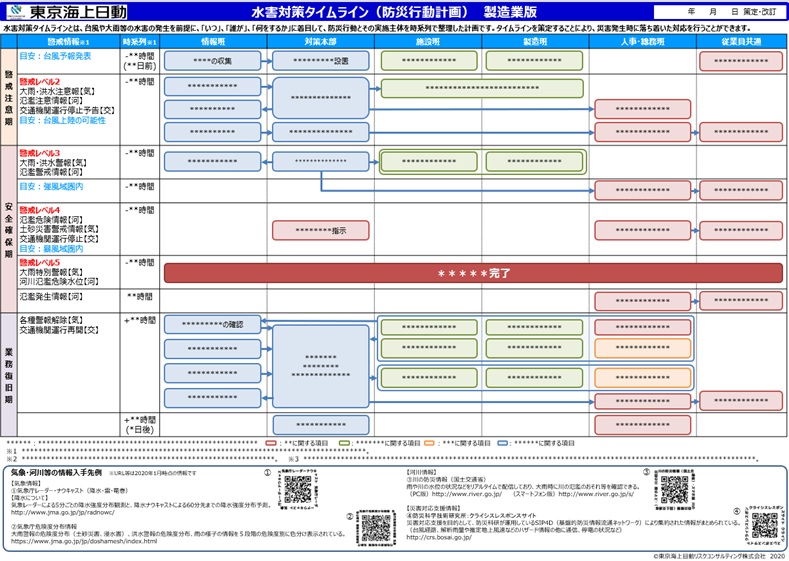

(2)「水害対策タイムライン」の策定

弊社では企業が取るべき対策のひとつとして、「水害対策タイムライン」の策定を推奨している。台風・大雨等の災害は一般的に「進行型災害」とされ、事前に起こりうる状況を想定し、いかにリードタイム(防災行動に必要な時間)中に対策を講じるかが重要であり、防災行動を円滑に展開する準備としてタイムライン策定は非常に効果的である。災害発生時点を「ゼロ・アワー」と定め、ゼロ・アワーから時間を遡り、「いつ」、「誰が」、「何をするか」といった防災行動計画を時系列に沿って具体的に策定することで、緊急事態にあっても関係者の適切な行動が期待できる。

弊社作成の水害対策タイムラインを図4に掲載するので、前項の浸水ナビと併せて活用されたい。水害対策タイムラインでは、防災行動開始のトリガーとして各種注意報、警報、河川水位に応じた警戒レベルを定め、警戒レベルに応じた防災行動として情報収集・発信や事業停止判断、避難指示、安否確認の実施を具体的に定めている。

製造業においては加熱炉や蒸留設備、メッキ槽などの安全停止に必要なリードタイムの長い設備や、危険物・毒劇物の屋外タンクなど被災時の環境影響の大きい設備の存在を考慮した、実現性の高い停止計画の策定が重要となる。

図 4 水害対策タイムライン(弊社作成、サンプル)

4.おわりに

7月9日時点で大雨警報は一部の地域で継続して発表されており、災害は収束していない。また、警報が解除されていても、今回の記録的な豪雨により、土壌には大量の水分が含まれているため、土砂災害には引き続き警戒されたい。

これまで企業の自然災害リスクマネジメントは、地震や津波への備えを中心として進められてきており、水害に対する備えは十分ではないのが現状である。しかし、水害による被害は、発生頻度が高く毎年の様に発生していることに加え、気候変動の影響もあり将来の水害リスクはさらに高まることが予想されており、今後は一層の対策強化が求められる。今一度、リスクマネジメントの一環として、水害への備えを見返す必要がある。本誌『リスクマネジメント最前線』では、水害への備えについてこれまで様々な具体的対策方法を報告してきた。近年報告されたものについて、表4にまとめたので、是非参考にされたい。

| No | タイトル | 概要 |

| 2020-No.13 | コロナ禍における企業の水害対策 | コロナ禍という厳しい状況の中で、企業が講じるべき水害の防災・減災対策の重要性について解説 |

| 2019-No.9 | 「令和元年台風 19 号」の被害の全体像についてまとめ。企業の水害への備えについて報告。 | |

| 2019-No.8 | 令和元年台風15号の特徴とその被害 | 令和元年台風15 号 の概況について、実施した現地調査の結果と共に報告。また、被害調査の結果をふまえ、京都大学防災研究所西嶋准教授よりコメントをいただいた。 |

| 2019-No.5 | 「平成30 年 7 月豪雨」に学ぶ、水害を想定した BCP 策定のすすめ | 「平成30 年 7 月豪雨」を例にとり、近年の水害の増加傾向から、水害に備えた BCP 策 定・整備 の必要性について報告。 |

| 2018-No.11 | 高潮リスクを考える~新たな高潮浸水想定区域図の公表と企業における活用方法 | 新たな高潮浸水想定区域図について、これらの情報をどのように理解し、防災活動に役立てればよいのかを報告。 |

| 2018-No.9 | 「平成30 年 7 月豪雨」による被害について | 「平成30 年 7 月豪雨」 の被害の状況および特徴についてまとめ、水害への備えについて報告。 |

| 2017-No.14 | 「カスリーン台風による洪水から70年を経て」 | カスリーン台風から70年目の節目として、改めてその災害を振り返り、日本における現状の堤防整備状況から、このような災害がどこでも起こりうること、そして企業が行うべき水害リスクマネジメントについて報告。 |

| 2017-No.13 | 「2017年7月九州北部で発生した豪雨被害について」 | 平成29年7月九州北部豪雨について、その被害の特徴と原因について報告。また、気象庁より新たに発表された「大雨・洪水警報の危険度分布」について報告。 |

| 2016-No.14 | 浸水想定区域図から学ぶ~水防法の考え方と企業における活用方法~ | 水防法の改正及び浸水想定区域図の概要・特徴をまとめ、この新たな浸水想定区域図に対して企業が考えるべきポイントについて報告。 |

| 2016-No.4 | 自動車による洪水・津波からの避難 | 洪水や津波等の水害からの避難時に自動車を利用する際の注意点、避難計画策定のポイントについて報告。 |

| 2015-No.17 | 台風18 号・17 号に伴う大雨による被害から学ぶ | 平成27年9月関東・東北豪雨を事例に、企業における水害対策について報告。 |

| 2013-No.38 | 平成25年台風第18号における京都府北部の由良川の氾濫状況詳細および特別警報の自治体における活用状況について報告。 | |

| 2013-No.34 | 2013年8月30日に運用が開始された「特別警報」と特別警報が発表された場合に取るべき行動、また、改正水防法(2013年7月11日施行)において策定が求められる「避難確保計画」や「浸水防止計画」の実行性を高めるためのポイントについて報告。 | |

| 2013-No.26 | 集中豪雨の増加傾向と水害への対応 | 降水量や大雨の頻度について将来の傾向を俯瞰し、今後の水害への事前対策および発生時の行動のポイントについて報告。 |

| 2012-No.9 | 平成24年7月九州北部豪雨による記録的豪雨と被害の特徴 | 平成24年7月九州北部豪雨の事例を参考に、水害への平時、発災直後から緊急時、被災後の復旧時の対策について報告。 |

〔2020年7月10日発行〕

参考情報

執筆コンサルタント

羽柴 利明

企業財産本部 リスク定量化ユニット 上級主任研究員

坪井 淳子

リスク定量化ユニット 主任研究員

山田 秀樹

リスク定量化ユニット 副主任

高橋 弦也

企業財産リスクユニット 主任研究員

脚注

| [1] | 国土交通省「令和2年7月豪雨災害による被害状況等について(第 10 報)」。アメダス観測値。 |

| [2] | 気象庁「特定期間の観測史上 1 位の値 更新状況(2020 年 7 月 3 日~2020 年 7 月 8 日)19 時 00 分現在 」 https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/periodstat/20200703a/20200708/24/rank_update.html |

| [3] | 報道等によると、これを上回る被害が報告されており、今後の増加が想定される。 |

| [4] | 消防庁「令和2年7月豪雨による被害及び消防機関等の対応状況 令和2年7月9日(木)6時30分」 |

| [5] | 国土交通省ハザードマップポータルサイト http://disaportal.gsi.go.jp/ |

| [6] | 国土交通省 国土地理院 地点別浸水シミュレーション検索システム http://suiboumap.gsi.go.jp/ |