高潮リスクを考える~新たな高潮浸水想定区域図の公表と企業における活用方法~

- 自然災害

2018/8/7

目次

- 高潮浸水想定区域図

- 日本における過去の高潮被害

- 高潮災害について企業がとるべき対策

- おわりに

高潮リスクを考える~新たな高潮浸水想定区域図の公表と企業における活用方法~ - リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

岸田 夏葵

企業財産本部 リスク定量化第一ユニット 研究員

専門分野:耐風工学、建築学

高潮という災害を覚えている日本人がどれほどいるだろうか。高潮とは、台風や発達した低気圧の接近時に海面の水位が上昇することに起因する水害である。国内では1959年に伊勢湾台風により大きな被害を受けて以来、同規模の高潮被害が発生していないことから高潮の恐ろしさが忘れられつつある。一方、世界においては2005年のハリケーンカトリーナにより米国で1,500人が犠牲となり[1]、2013年の台風ハイエンによりフィリピンで死者・行方不明者合わせて7,000人以上が犠牲となった[2]。今後、国内においても気候変動により気象災害が激化する可能性がある。政府はこの状況を「新たなステージ」と捉え、2015年に水防法を改定した[3]。この水防法改定をうけ、2018年3月から高潮浸水想定区域図が公表され始めた。いち早く高潮浸水想定区域図を公表した東京都東京湾と福岡県玄界灘のものを見ると、東京都においても福岡県玄界灘においても、最大で5.0-10.0m程度の浸水深が設定されている[4][5]。

本稿では、これらの情報をどのように理解し、防災活動に役立てればよいのかを考察する。

1.高潮浸水想定区域図

(1) 水防法改定に基づく新たな高潮浸水想定区域図

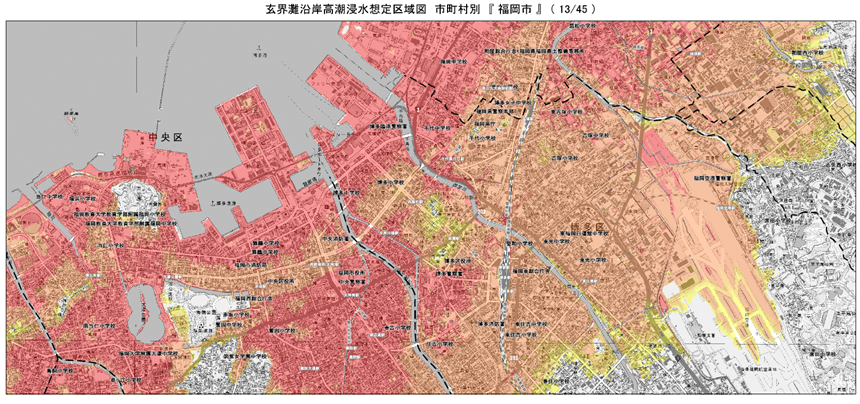

2015年の水防法改定により、高潮によって相当な被害を生ずる恐れがある海岸(水位周知海岸[6])を指定することが求められた。さらに指定した水位周知海岸について、高潮特別警戒水位を定め、警報の周知システムを確保し、想定しうる最大規模の高潮について氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定することが義務付けられた。高潮浸水想定区域図は、この区域を図示したものであり、浸水深に加えて継続浸水時間も表示するよう指定されている。東京都と福岡県は、この動きにいち早く対応し、2018年3月30日に高潮浸水想定区域図を公表した(東京都東京湾:表1右欄、福岡県玄界灘:図1)。

図1 公表された高潮浸水想定区域図(福岡市の一例)

出典:福岡県

(2) 従来の高潮浸水想定との違い

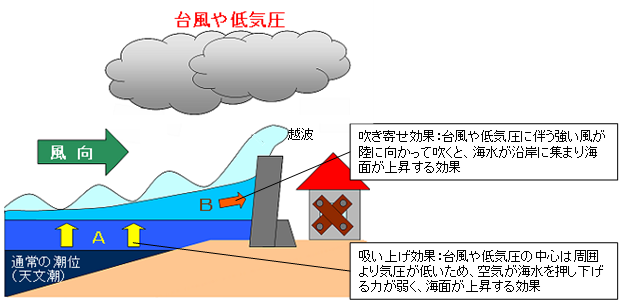

2018年に公表された高潮浸水想定区域図の特徴は、高潮が河川を逆流することに加えて降雨も想定し、河川氾濫や堤防の決壊を考慮していることである。ここでは、東京湾の高潮浸水想定を例にとり、従来の想定との違いを記述する。

東京湾の高潮浸水想定は、2009年に中央防災会議「大規模水害対策に関する専門調査会」においても公表されている。このときは想定した複数の台風シナリオごとに浸水想定が公表された。そのシナリオのうち、最大の被害を想定したシナリオ[7]の結果を表1左欄に示す。表1右欄は今年公表された高潮浸水想定区域図である。明らかに今年公表されたものの方が色づけされた地域が広い。この違いは、河川堤防の決壊の考慮有無によるものが大きい。2009年公表の高潮浸水想定では降雨を想定しておらず、高潮が河川を逆流することも想定していないため、河川堤防の決壊は考慮されていない。一方、2018年公表の高潮浸水想定では降雨による河川流量の増加や河川堤防の決壊が考慮されたため、浸水範囲がより広くなっている。

なお、今回公表された高潮浸水想定区域図は、複数の台風経路による複数の高潮シナリオを想定した上で、各地点における最悪シナリオの浸水深を示しているため、色づけされた範囲に及ぶ浸水が同時に起こることを示すものではないことに留意されたい。

|

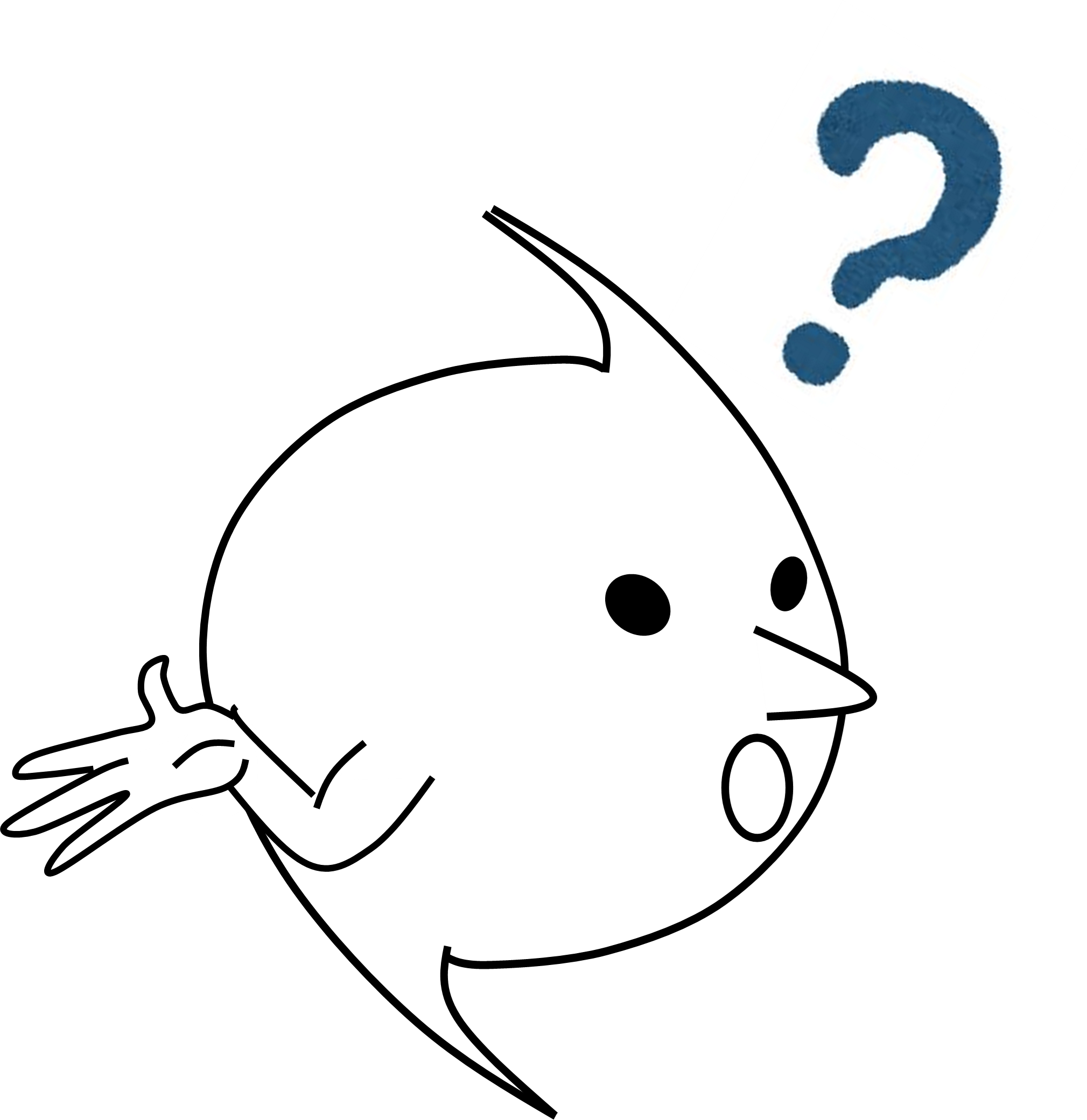

高潮も津波も海水が押し寄せることに変わりは無いが、いったい何が違うのだろうか? 両者の違いは、その「成因」にある。「津波」は「地震」により発生し、「高潮」は台風などの発達した低気圧によって発生する。高潮は、①気圧が低いことにより海面が上昇する「吸い上げ効果」(図2中のA)と、②強風により海岸に海水が集まる「吹き寄せ効果」(図2中のB)などが合わさり、海面水位が上昇する現象である。特に、三大湾(東京湾、伊勢湾、大阪湾)や瀬戸内海、有明海など、南側に口が開いている湾は、台風接近時は注意が必要である。また、2014年に経験した根室港の高潮のように、台風ではなく爆弾低気圧による高潮被害も近年発生している。 |

図 2 高潮のメカニズム

出典:気象庁HP記載の図[8]をもとに弊社作成

表1 東京湾における2009年公表の高潮浸水想定と2018年公表の高潮浸水想定区域図の比較

出典:国土交通省港湾局「各シナリオにおける浸水想定結果の概要」(2009年4月)、

東京都港湾局、東京都建設局「高潮浸水想定区域図について―説明資料」(2018年3月)をもとに弊社作成

(3) 新たな高潮浸水想定区域図策定に至る経緯

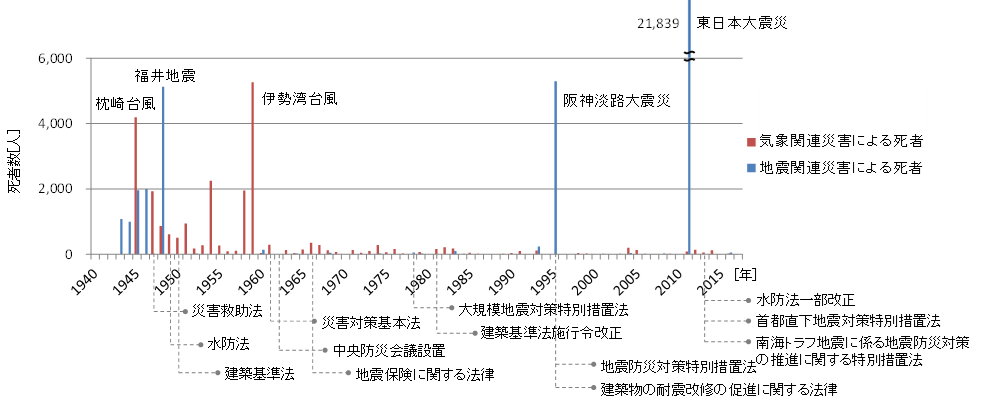

日本に甚大な被害を与える自然災害として思い浮かべるのはなんだろうか。よく注目されているのは地震ではなかろうか。1995年の阪神淡路大震災や2011年の東日本大震災をはじめとした数々の地震を教訓として、防災にかかわる多くの法律が整備されてきた[9]。行政の対策は一定の成果を発揮していると考えられるものの、近年想定を超える規模の地震が発生していることや、確度の高い地震の予測が困難である[10]ことから、地震による被害は収束していない。近年でも、2018年6月に発生した大阪府北部の地震や2016年の熊本地震といった大きな地震被害が発生していることから、国民の地震災害に対する危機意識は常に高い状態を保ち続けていると考えられる。一方、高潮被害に関しては、1959年の伊勢湾台風以降、大きな人的被害が発生していない(図3)。そのため、「日本国内でも台風関連災害で多くの人が亡くなるかもしれない」という危機意識は薄れているのではないだろうか。しかし忘れてはならないことは、かつて日本に大きな被害を及ぼした伊勢湾台風や室戸台風に匹敵する規模の台風が、近年日本に上陸していないことである。さらに21世紀においては、台風の発生頻度は減少するが台風の最大風速及び降雨量は増加する可能性が高いとされている[2]。実際に、21世紀に入って今まで経験したことのない気象災害が発生している。例えば、2014年に北海道を通過した爆弾低気圧により根室港検潮所で最大潮位偏差169㎝(瞬間値)[11]という記録的な現象が発生した。気候変動による高潮への影響は研究段階であるが、有明海、瀬戸内海北側沿岸や和歌山県以東の東日本について、高潮の発生確率が上昇する可能性があるとする報告もある[2]ため、高潮のリスクがある地域にかかわる者は決して油断せず有事の対応を事前に考えておくべきである。

図3 近年の主な自然災害による死者数の変遷と災害関連法の整備(抜粋)

出典:EM-DAT[12]と内閣府「日本の災害対策」(2015年3月)[9]をもとに弊社作成

将来、今まで考えられなかった規模の災害が発生する場合に備え、国土交通省により策定されたのが「新たなステージに対応した防災・減災のあり方」(2015年1月)である。ここでは、「想定外」の事態をなくすことを目的に、ある程度の被害は発生しても、「少なくとも命を守り、社会経済に対して壊滅的な被害が発生しない」ことを目標として定められている[13]。この考えに基づき2015年3月に水防法が改定され、新たに高潮に関する水位情報の周知と浸水想定区域・ハザードマップに関する規定が示された。2018年6月現在では、東京都と福岡県玄界灘について、新しい水防法に対応した高潮浸水想定区域図が公表されている。これに続き、大阪湾や伊勢湾についても浸水想定区域図の公表に向けた検討会が進められており、順次発表される見通しである。最新の情報については各都道府県のホームページを参照されたい。

2.日本における過去の高潮被害

近年、日本における高潮被害は少なくなったものの、日本は過去にいくつもの高潮被害を経験してきた(表2)。ここでは大阪湾に被害を及ぼした1950年のジェーン台風と1961年の第二室戸台風を比較して、高潮に対する危機意識の違いで被害に大きな差が出るという事例を挙げる。

| 発生年月日 | 台風の名称 | 高潮の発生地域 | 最高潮位[m]* | 死者行方不明者[人] | 全壊・半壊[戸] |

| 1917.10.1 | - | 東京湾 | 3.0 | 1324 | 55733 |

| 1934.9.21 | 室戸台風 | 大阪湾 | 3.1 | 3036 | 88046 |

| 1942.8.27 | - | 周防灘 | 3.3 | 1158 | 99769 |

| 1945.9.17 | 枕崎台風 | 九州南部 | 2.6 | 3122 | 113438 |

| 1950.9.3 | ジェーン台風 | 大阪湾 | 2.7 | 534 | 118854 |

| 1959.9.26 | 伊勢湾台風 | 伊勢湾 | 3.9 | 5098 | 151973 |

| 1961.9.16 | 第2室戸台風 | 大阪湾 | 3.0 | 200 | 54246 |

| 1970.8.21 | 台風第10号 | 土佐湾 | 3.1 | 13 | 4439 |

| 1985.8.30 | 台風第13号 | 有明海 | 3.3 | 3 | 589 |

| 1999.9.24 | 台風第18号 | 八代海 | 4.5 | 13 | 845 |

| 2004.8.30 | 台風第16号 | 瀬戸内海 | 2.7 | 3 | 11 |

| 2012.9.11 |

台風第16号 |

九州西部 | 3.6 | 2 | 118 |

出典:内閣府、消防庁、農林水産省、水産庁、国土交通省、気象庁「高潮災害とその対応」、

気象庁「台風第16号および大気不安定による大雨・暴風・高波・高潮」、

内閣府「平成24年台風第16号にかかる大雨等による被害状況等について」をもとに弊社作成

* 東京湾平均海面を基準とする

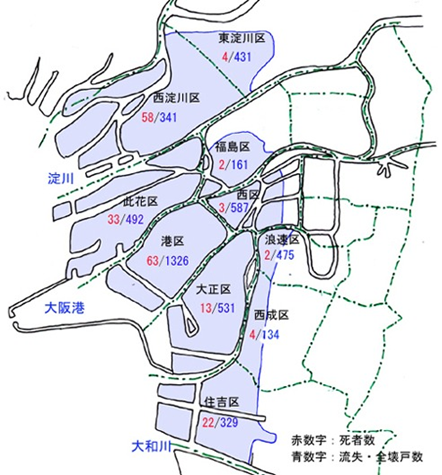

(1) ジェーン台風(1950年9月3日)

1950年9月に四国東部、近畿、北陸、東海等に被害を与えた。大阪湾沿岸では最高潮位2.7mの高潮が発生したと考えられている。大阪湾に到達したとき、台風の中心気圧は970.3hPa、最大瞬間風速は44.7m/sであった。高潮が河川に押し寄せ防潮堤を超えて、大阪平野に浸水被害を及ぼした。さらに防潮堤が漂流物によって破壊され、大阪市の面積のうち30%(単純計算で約70㎢)が浸水した(図4)。これにより、大阪府では240名が死亡、1万戸以上の家屋が全壊、9万戸以上の家屋が浸水した[14]。この悲惨な被害をうけて、大阪では高潮対策事業が実施され、防潮堤、港湾の盛り土、水門、排水設備が拡充された。

図4 ジェーン台風による大阪市の高潮被害

出典:国立研究開発法人防災科学技術研究所 自然災害情報室「防災基礎講座 災害事例編」[15]

(2) 第二室戸台風(1961年9月16日)

1961年9月に沖縄から北海道を通過し、室戸岬において最大瞬間風速84.5m/s以上という記録を残した台風である。大阪湾到達時の中心気圧は937.3hPa、最大瞬間風速50.6m/sと、ジェーン台風以上の勢力であった。暴風により樹木や家屋が倒壊し、各地で高潮により防潮堤が決壊した。大阪市のうち11の区で災害救助法が適用され、1万5000人の市職員によって援護活動、排水作業、食糧輸送が行われた。大阪市では31㎢[14]が浸水し、大阪市内での死者は7名[16]、大阪府内での死者は32名[14]であった。浸水範囲がジェーン台風の際のものと比較して半分程度で済んだ理由は、ジェーン台風後に行われたハード対策が効果を発揮したためと考えられる。ジェーン台風と比較して死者数が大きく減った理由は、行政職員や地元民がジェーン台風の教訓をもとに適切な行動をとったことが大きな要因だったと考えられる。災害を侮ることなく、経験や教訓を生かし危機意識をもって行動できれば、たとえ大きな高潮が発生しても被害を最小限にとどめられるということがわかる。

3.高潮災害について企業がとるべき対策

(1) 事前に行うべき計画

高潮浸水想定区域図は、先述したように「少なくとも命を守り、社会経済に対して壊滅的な被害が発生しない」ことを目標として想定されている。高潮浸水想定区域図で示される規模の災害に対してはハード対策だけでは対応しきれないため、ソフト対策を行うことが重要となる。そこで、国土交通省による「ゼロメートル地帯の高潮対策検討会」が2006年1月にまとめた「ゼロメートル地帯の今後の高潮対策のあり方について」[17]や「港湾の堤外地等における高潮リスク低減方策検討委員会」、さらにハリケーンにより多くの高潮被害を経験してきた米国の連邦緊急事態管理庁(FEMA)が公開している“Ready Business HOW-TO GUIDE”[18]を参考に、広く企業にとって参考にしやすい項目を抜粋し整理した(表3)。企業の規模や事業目的によっては全項目に必ずしも対応する必要はないが、高潮リスクを認識するための参考とされたい。

| 表 3 企業のための高潮災害に対する事前対策チェックリスト | ||

| リスクの発見と特定 | ||

| 自治体のハザードマップや、対象地における過去の災害情報、専門家からの意見を用いて、高潮により被害を受ける可能性があるか判断した。 | □ | |

| 被災した後、事業で生じる支払い責任を果たすための計画がある。 | □ | |

| 浸水被害が発生した場合でも、従業員は通勤できる。 | □ | |

| 浸水被害が発生した場合でも、顧客にアクセスしやすい環境にある。 | □ | |

| 復興中も従業員、顧客、取引先と連絡を取り続けられる。 | □ | |

| 調達先が稼働していない場合に備えて十分な在庫を確保している。 | □ | |

| 災害後の緊急事態時の特殊な状況下で、需要に応じて商品を出荷することができる。 | □ | |

| 計画策定―従業員の人命安全 | ||

| BCP(Business Continuity Plan)がある。 | □ | |

| CCP(Crisis Communication Plan*)がある。 | □ | |

| 高潮に関する防災知識の蓄積・普及を図っている。 | □ | |

| 営業時に被災した場合、従業員が社内で安全に避難し避難生活ができるよう計画している。 | □ | |

| 数日間従業員が社内で避難生活ができるよう必要備品を調達してある。 | □ | |

| 定期的に防災訓練を行っている。 | □ | |

| 計画策定―財物の安全とハード対策 | ||

| 重要な設備の高さを測り、少なくとも地面より30㎝上に位置するよう工夫し、固定している。 | □ | |

| 高潮発生時に石油化学関係施設から有害物質が流出しないような防止策を講じている。 | □ | |

| 大規模浸水の場合でも屋上等の戸外に容易に避難できる。 | □ | |

| 止水版、土のう等が常備されている。 | □ | |

| 災害時に、機械、燃料タンク、電気設備、通信設備、ガス設備、アンテナ、上下水施設が安全に機能するか、専門家によって検査済みである。 | □ | |

| 周辺機関との連携 | ||

| 防災計画に関して、地方整備局や港湾管理者・海岸管理者、市町村等の防災部局、近隣の企業等と連携している。 | □ | |

| 日頃から周辺地域のきめ細かい防災・減災情報の入手・共有を図っている。 | □ | |

*Crisis Communication Plan…被災した際に迅速かつ正確に災害情報を取得するための計画[19]

出典:FEMA et al. “Ready Business HURRICANE TOOLKIT”(2017年11月)、

ゼロメートル地帯の高潮検討会「ゼロメートル地帯の今後の高潮対策のあり方について」(2006年1月)、

国土交通省港湾局「港湾の堤外地等における高潮リスク低減方策ガイドライン」(2018年3月)をもとに弊社作成

(2) 災害時にとるべき対応

事前の策を講じていても、発災時に従業員が適切に行動し、人命と財物の安全が確保されなければ災害後に企業活動を続けることは困難である。ここでは従業員の人命を第一に考え、発災時の避難行動について考えたい。高潮をはじめとした水害発生時の状況は、地域の環境や企業の事業形態、発災からの経過時間によって様々であるため、避難のあり方について一概に論じることは困難であり、それぞれの企業で状況に応じた議論が必要となる。特に、都市圏に位置する事業所については、大規模・広域避難が必要となる可能性があり、その避難方法に課題があると認識されている。そのため、内閣府に「首都圏における大規模水害広域避難検討会」が設置されて、行政機関の連携・役割分担等を中心に検討が進んでいる。この検討会では、広域避難場所や避難手段・誘導等について、2019年度の冬頃に最終検討結果が報告される予定となっており、民間企業の避難計画に際してもその内容は参考とすべきであろう。今後、動向を注視されたい。

|

高潮関連の災害情報として、「台風情報」「高潮注意報」「高潮警報」「高潮特別警報」「高潮氾濫危険情報」「暴風警報」「暴風特別警報」がある。避難勧告対象地域の住民に対し、エリアメール、緊急速報メール、防災メール、防災FAX、同報無線[20]、広報車(消防職・団員、各センター職員)、各自主防災会等の連絡網、フェイスブック、ツイッター等で情報が周知される[21]。 |

以下、有事の際の避難行動について「いつ」「どのように」避難すればよいか議論するために着目すべき論点をまとめた。これを参考に、企業を取り巻く環境を確認し、状況に応じた適切な行動を事前に考えた避難計画の策定や従業員の防災啓発に活用いただきたい。

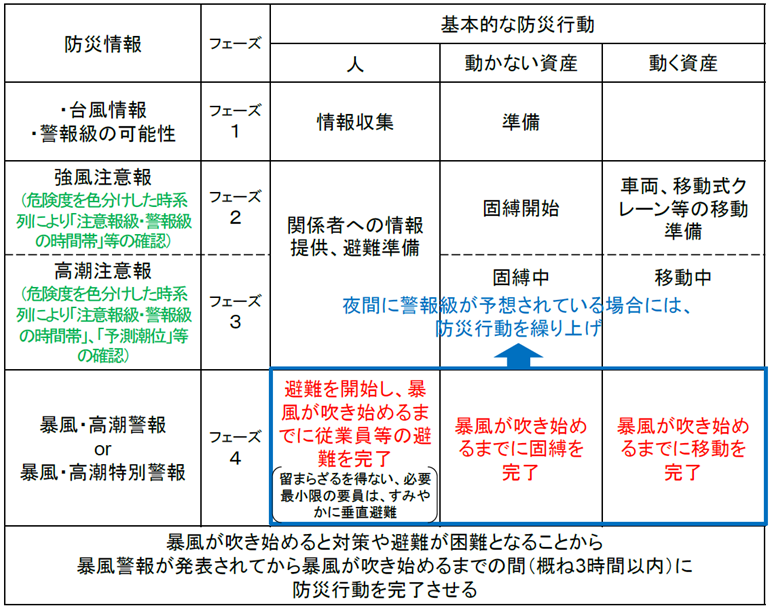

a. いつ避難するか

高潮発災時は時間に応じて状況が変化していくことが想定される。そこで有事の際の行動についてはタイムラインの考え方に基づいて対策を検討しておくことが重要である(リスクマネジメント最前線No.24[22]参照)。また、国土交通省港湾局が公表している「港湾の堤外地等における高潮リスク低減方策ガイドライン」も参考になる(図5)。このガイドラインは堤外(堤防より水が流れている側)に位置する滞在者や堤外に位置する資産を基本として策定されているものである。ここでは台風情報や注意報、警報といった防災情報ごとに段階を分け、時系列ごとに行うべき行動を規定している。企業で議論される際は、浸水の程度や浸水に至るまでの時間、浸水継続時間、避難場所への経路や距離、避難者数によって状況が異なるため、これを例として自社企業における避難発動のタイミングを検討されたい。

図5 台風接近時に行う防災行動とそのタイミングの一例

出典:国土交通省港湾局「港湾の堤外地等における高潮リスク低減方策ガイドライン」(2018年3月)

b. どのように避難するか

避難場所や避難方法については、高潮による浸水の状況や周辺環境、事業形態といった企業を取り巻く環境に依存する。計画に際しては、高潮浸水想定区域図等から浸水時の状況(浸水の深さや水が到来する方向等)を確認した上で、避難行動の実効性を確認することが重要となる。例えば、高潮浸水が発生する場合は浸水被害と同時に台風による強風被害や大雨による豪雨災害が同時発生する可能性が高く、強風により飛散物や倒木が道路を塞ぐ可能性がある。また、大雨によりアンダーパス[23]が冠水する危険性もある。そのような障害により避難が困難となるリスクを地図上や実際の避難訓練で洗い出し、避難ルートの冗長性確保や代替となる避難所の確保等も検討することが重要である。その他、避難所の収容能力の観点から、事業所内の高所避難を検討することや、あらゆる時間(昼間・夜間)を想定することも必要である。

時間的猶予があって従業員を帰宅させる場合でも、交通機関となる電車が強風により遅延あるいは運休する可能性も検討されたい。地下鉄は強風の影響を受けづらいが、大雨や洪水、高潮により路線範囲で浸水が発生した場合には、長時間の停止が発生し危険性が増す。なお、「首都圏における大規模水害広域避難検討会」に用いられるシナリオを用いた検討では、堤防が決壊する恐れがある場合、その12時間前に地下鉄の運行を停止することが仮定されている[24]。このような事態も踏まえた行動計画が求められる。

4.おわりに

近年、台風の数に対して高潮災害は頻発していないため、高潮災害の存在が忘れられがちである。国民の危機意識が薄れているからこそ、高潮災害がひとたび起これば大きな被害を生むことが予想される。今回高潮浸水想定区域図が公表されたことにより、広い範囲で高潮による浸水の危険性があることが明らかになった。これを契機に、高潮災害に対する意識を改め、実際に災害が起こった際の対応を再考してみてはいかがだろうか。

参考情報

執筆コンサルタント

岸田 夏葵

企業財産本部 リスク定量化第一ユニット 研究員

専門分野:耐風工学、建築学

脚注

| [1] | John L. Beven II et al., “Annual summary – Atlantic Hurricane Season of 2005”, Monthly Weather Review, 2015 |

| [2] | 環境省等「気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート2018~日本の気候変動とその影響~」 |

| [3] | 水防法は2017年にも改定されているが、高潮浸水想定区域図は2015年の改定内容に応じて策定されている。 |

| [4] | 東京都港湾局:http://www.kouwan.metro.tokyo.jp/yakuwari/takashio/fd.html |

| [5] | 福岡県:http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/genkainadatakashio.html |

| [6] | 国土交通省、農林水産省「高潮浸水想定区域図作成の手引きVer.1.00」 |

| [7] | シナリオAからFまでの6パターンが評価された。 |

| [8] | 気象庁:http://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/tide/knowledge/tide/takashio.html(2018年7月20日閲覧) |

| [9] | 内閣府「日本の災害対策」(2015年3月) |

| [10] | 気象庁「地震予知について」:http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/faq/faq24.html(2018年6月13日閲覧) |

| [11] | 市川真人「平成26年12月に発生した根室地方の高潮現地調査の概要について」(測候時報第83巻特別号2016) |

| [12] | The Emergency Events Database - Université catholique de Louvain (UCL) - CRED, D. Guha-Sapir - www.emdat.be, Brussels, Belgium |

| [13] | 国土交通省「新たなステージに対応した防災・減災のあり方」 |

| [14] | 大阪府「大阪府を襲った主な災害」:http://www.pref.osaka.lg.jp/kasenkankyo/boujyo/kakonosaigai.html(2018 年6月4日閲覧) |

| [15] | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 自然災害情報室「防災基礎講座 災害事例編」: http://dil.bosai.go.jp/workshop/02kouza_jirei/s09osaka/osakatakasio.htm(2018年8月27日閲覧) |

| [16] | 大阪市教育委員会「子供の安全を守るための防災・減災指導の手引」(H27年9月改定) |

| [17] | 国土交通省、ゼロメートル地帯の高潮対策検討会:http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/past_shinngikai/shinngikai/takashio/index.html |

| [18] | FEMA Ready Business : https://www.ready.gov/business |

| [19] | アメリカ合衆国国土安全保障省:https://www.ready.gov/business/implementation/crisis(2018年7月20日閲覧) |

| [20] | 屋外スピーカーで放送される無線。「緊急地震速報」や「避難に関する情報」をサイレンや音声で伝えるもの。 |

| [21] | 内閣府「避難勧告等に関するガイドライン②(発令基準・防災体制編)」 |

| [22] | 東京海上日動リスクコンサルティング、リスクマネジメント最前線No.24「災害時におけるタイムライン(事前対応計画)の導入」(2014年) |

| [23] | 立体交差した道のうち、地下をくぐる道のこと |

| [24] | 内閣府及び東京都、首都圏における大規模水害広域避難検討会(第1回)資料3検討事項と進め方 |