「平成30年7月豪雨」による被害について

- 自然災害

2018/7/9

目次

- 豪雨の概況

- 被害の状況

- 災害の特徴

- 水害への備え

- おわりに

「平成30年7月豪雨」による被害について- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

篠原 瑞生

企業財産本部 リスク定量化第一ユニット 主任研究員

2018年7月5日から8日にかけ、活発な梅雨前線が停滞した影響により、西日本を中心に記録的な豪雨が発生、「平成30年7月豪雨」と命名された。11府県で大雨特別警報が発表され、この豪雨による河川氾濫、堤防の決壊による大規模浸水や土砂災害など、各地で甚大な被害が発生しており、広域災害の様相を呈している。

本稿では、これらの被害の状況および特徴についてまとめ、水害への備えについて記した。今後7月から9月にかけては台風シーズンとなるため、水害リスクの高い時期はまだ始まったばかりである。改めて、水害への万全な備えを確認されたい。

1.豪雨の概況

(1) 観測した降水量

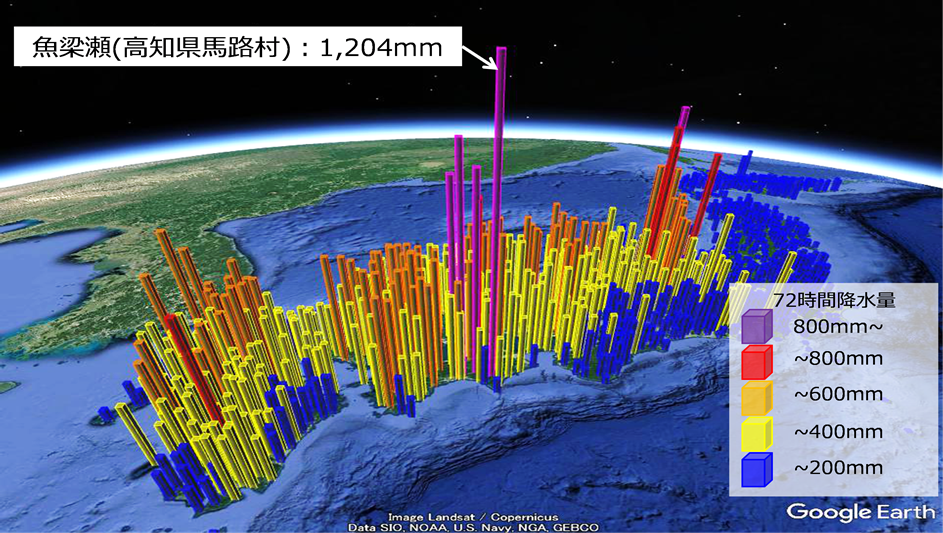

7月5日から8日までの期間における最大72時間降水量を図1に示す。西日本から東海の広い範囲で、400mm以上の降水に見舞われ、110を超える全国のアメダス観測所で、72時間降水量の観測史上1位が更新された[1]。数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨情報である「記録的短時間大雨情報」も、愛媛県、高知県、岐阜県で発表された。またこれらの豪雨が予想されたことから、数十年に一度程度の降水量となる大雨が予想される場合に発表される「大雨特別警報」が11府県において発表された。過去に発表された大雨特別警報の一覧を表1に示す。これまで、台風など一連の気象災害においては、最大でも3道府県(地方)にしか発表されていなかったことを鑑みると、今回の豪雨が如何に広範囲かつ凄まじいものであったかがわかる。

図1 72時間降水量の分布

出典:気象庁観測データを基に弊社作成

| 発表年月日 | 気象現象・災害名 | 発表対象の都道府県 |

| 2018年7月6~8日 | 平成30年7月豪雨 | 岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県 |

| 2017年7月5~6日 | 平成29年7月九州北部豪雨 | 島根県、福岡県、大分県 |

| 2016年10月3日 | 平成28年台風第18号 | 沖縄県(沖縄本島地方) |

| 2015年9月10~11日 | 平成27年9月関東・東北豪雨 | 宮城県、茨城県、栃木県 |

| 2014年9月11日 | 大気の不安定 | 北海道(石狩、空知、後志地方) |

| 2014年8月9日 | 平成26年台風第11号 | 三重県 |

| 2014年7月8~9日 | 平成26年台風第8号 | 沖縄県(沖縄本島地方) |

| 2013年9月16日 | 平成25年台風第18号 | 福井県、滋賀県、京都府 |

出典:気象庁発表資料より弊社作成

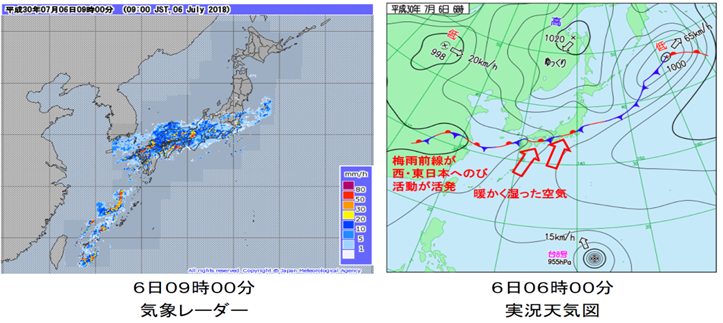

(2) 豪雨の生成要因

今回の豪雨は、図2に示すとおり、停滞した梅雨前線に、南からの温かく湿った空気が流入し、前線の活動が活発化したことによるものである。また、防災科学技術研究所の調査によると、雨雲の後方に新しい雨雲が次々と発生するバックビルディング現象が発生していた[2]。これは、典型的な梅雨後期の豪雨の発生パターンであり、昨年7月に発生した「平成29年7月九州北部豪雨」も同じメカニズムである。しかし、今回特徴的なのは、太平洋高気圧が東に後退したことで、停滞した梅雨前線に台風7号が運んできた暖湿流が大量に入り込み、通常想定されるよりもはるかに広い範囲にわたって豪雨被害が発生したことである。また京都大学防災研究所の中北教授によると、「台風7号が低気圧になったことで、南からの暖かく湿った空気だけではなく、北からの乾いた冷たい空気が招かれ、梅雨前線が形成(呼び戻された)、活発化した。低気圧と太平洋高気圧とオホーツク海高気圧との勢力の狭間で停滞した可能性がある。」とのことであり、様々な要因が重なり、活発な梅雨前線が3日間以上という長期間停滞した可能性がある。

図2 7月6日の気象レーダーおよび天気図

出典:気象庁資料 [3]

2. 被害の状況

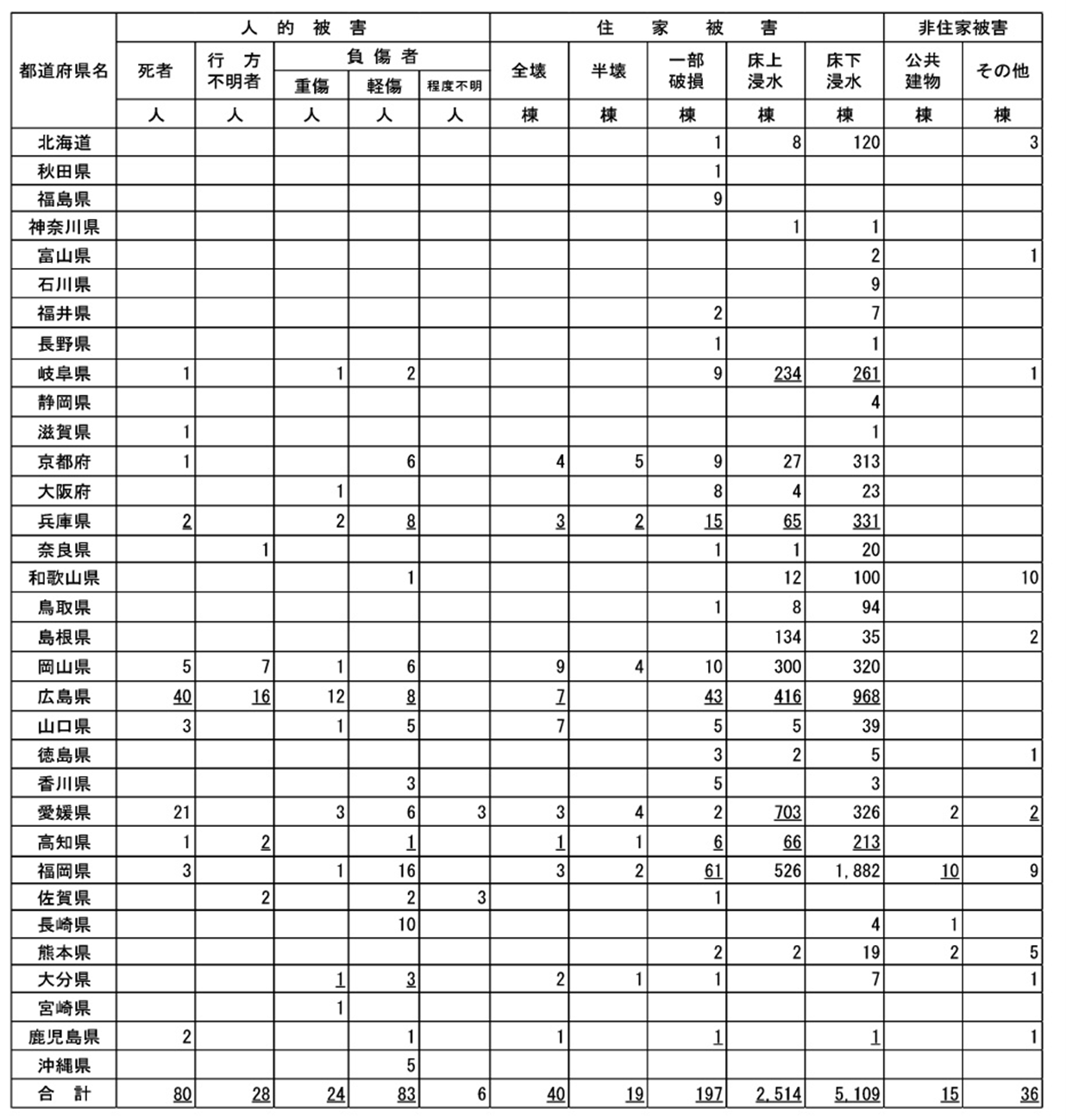

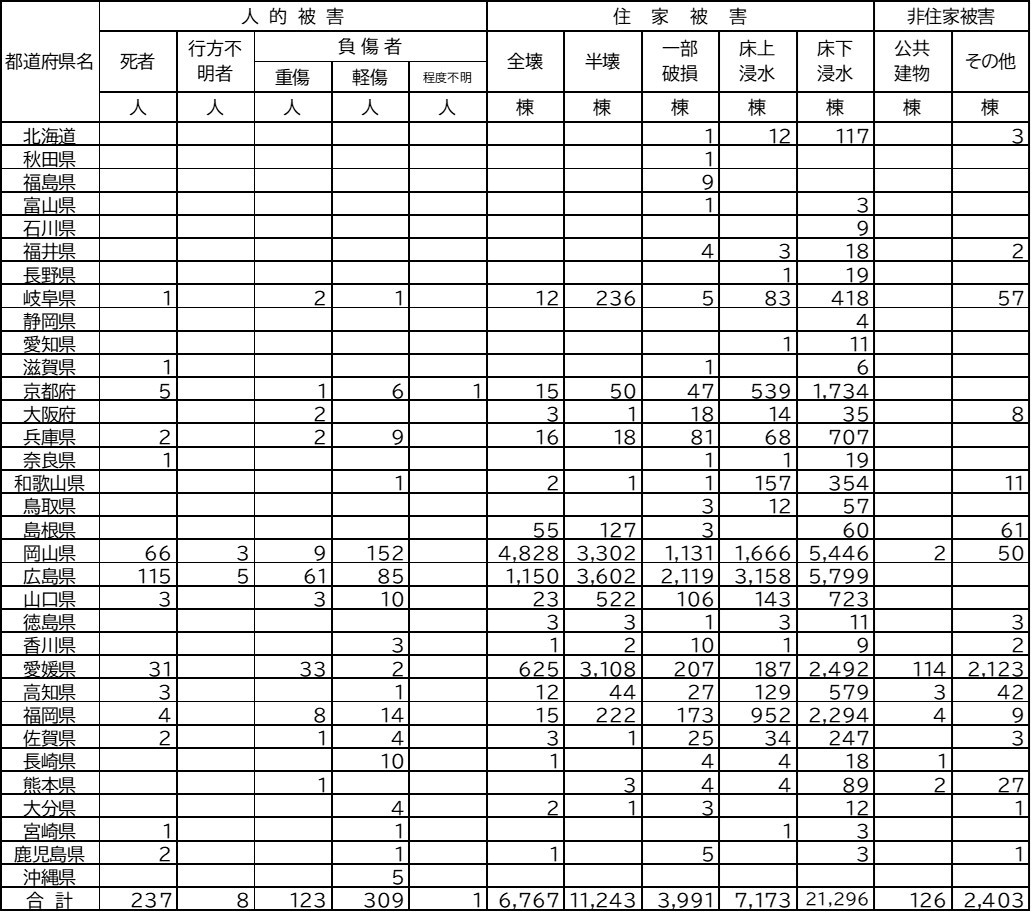

(1) 人的・住家被害の状況

消防庁による7月9日時点の被害状況を表2に示す。全体では、死者・行方不明者108名、負傷者113名、全半壊59棟、一部損壊197棟、床上・床下浸水7,623棟となっており、特に岡山県、広島県、愛媛県、福岡県の4県の被害が大きい[4]。(なお、2019年1月9日現在の被害の状況は表2-2である(2025年1月31日Web版のみ追記)。)

表2 被害の状況(7月9日13:30時点)

出典:消防庁[5]

表2-2 被害の状況(2019年1月9日現在)

出典:内閣府[21]より東京海上ディーアール株式会社作成

(2) ライフライン被害

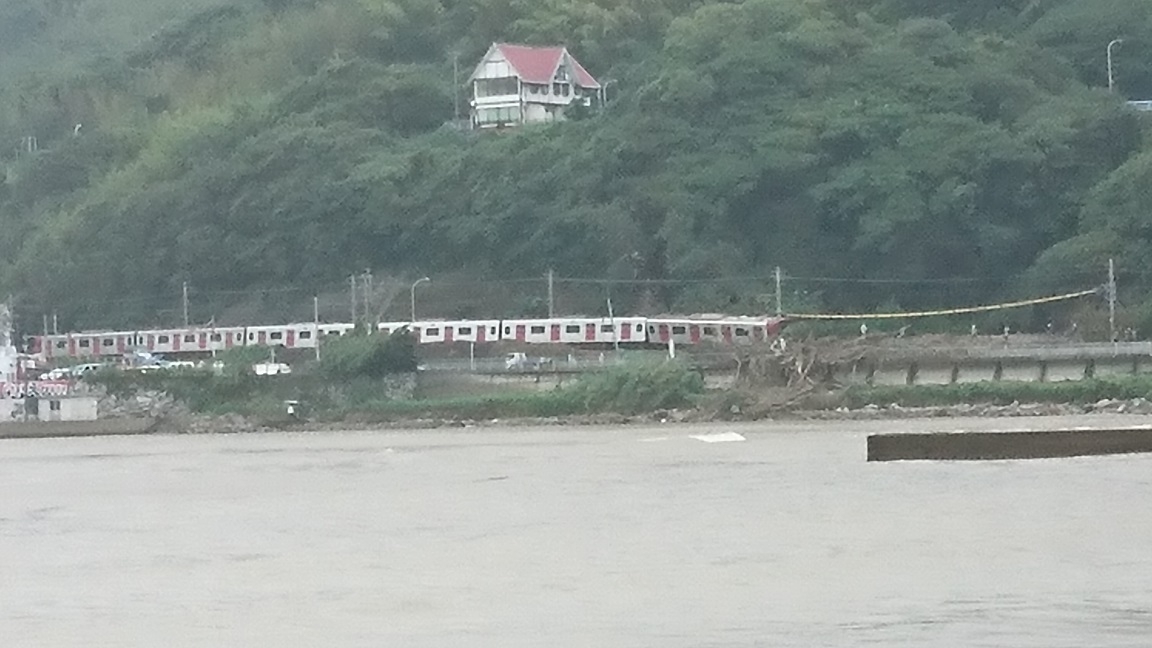

ライフライン被害も、西日本全域にわたって発生している。JR筑肥線では、土砂の影響で快速列車が脱線、再開の見通しは立っていない(写真1)。

| 種類 | 機関 | 概要 |

| 鉄道 | 新幹線 | 一部区間での運休[6] |

| 在来線 | 17事業者56路線で運転休止。橋脚が流出した箇所もあり[6] | |

| 道路 | 高速道路 | 27路線29区間で通行止め(順次解除または復旧)[6] |

| 国道 | 14路線40区間で通行止め[6] | |

| バス | 高速バス | 86事業者494路線で運転休止[6] |

| 路線バス | 42事業者222路線で運転休止[6] | |

| 空港 | 13便欠航[6] | |

| 水道 | 全国で最大276,817戸で断水[7] | |

| 下水道 | 岡山県、広島県、愛媛県、福岡県で一部被害あり[6] | |

| 電気 | 12府県で約25,860戸が停電[8] | |

| ガス | 都市ガス166戸、旧簡易ガス936戸供給支障[8] | |

| 通信 |

広島県、岡山県、愛媛県で電話約10,500回線、 インターネット7,700回線が不通[9] |

|

出典:各資料[6,7,8,9]より弊社作成

写真1 JR筑肥線の脱線現場

出典:弊社撮影

(3) 企業への影響

企業への影響を表4にまとめる。災害が広範囲にわたることから、運送業において遅延や荷受け停止が発生している。また多くの製造業者で、数日にわたる稼働停止を余儀なくされている状況にある。

| 業種 | 被害概要 |

| 金属加工業 |

アルミニウム溶融炉が浸水により爆発。水蒸気爆発のおそれ(原因調査中)。 |

| 電気メーカー | 岡山市東区の工場が床上浸水。 |

|

自動車メーカーA |

2工場を10日まで稼働中止することを決定。部品メーカーの生産拠点に大きな被害がないことを確認済み。 |

|

自動車メーカーB |

4工場で9日日中の操業中止を決定。 |

|

自動車部品メーカー |

土砂の流入により従業員6名が巻き込まれ2名死亡。 |

|

産業機械メーカー |

浸水被害発生、9日から全面稼働再開予定。 |

|

運送業C |

一部地域で集配見合わせ。一部荷受け停止。 |

|

運送業D |

一部地域で集配見合わせ。一部荷受け停止。 |

|

運送業E |

西日本地域での集配遅延。 |

|

運送業F |

貨物輸送や国内航空便の一部に遅延。 |

|

コンビニ・スーパー等 |

浸水や避難指示により営業停止 |

|

飲食業 |

浸水被害やインフラ被害に伴う食料の配送が滞った影響で休業発生。 |

出典:報道資料等より弊社作成

3. 災害の特徴

今回の災害は、西日本の幅広い地域に豪雨がもたらされたため、広範囲に災害が発生していることが特徴的である。特に被害の大きな岡山県や愛媛県では、河川氾濫や堤防の決壊による大規模浸水が発生、また広島県は2014年に続き、再び大規模な土砂災害被害に見舞われた。これらの地域は、いずれも過去から幾度となく災害に見舞われてきた地域であり、地域の豪雨に対する脆弱性の差が表れた形である。

(1) 堤防決壊による大規模浸水

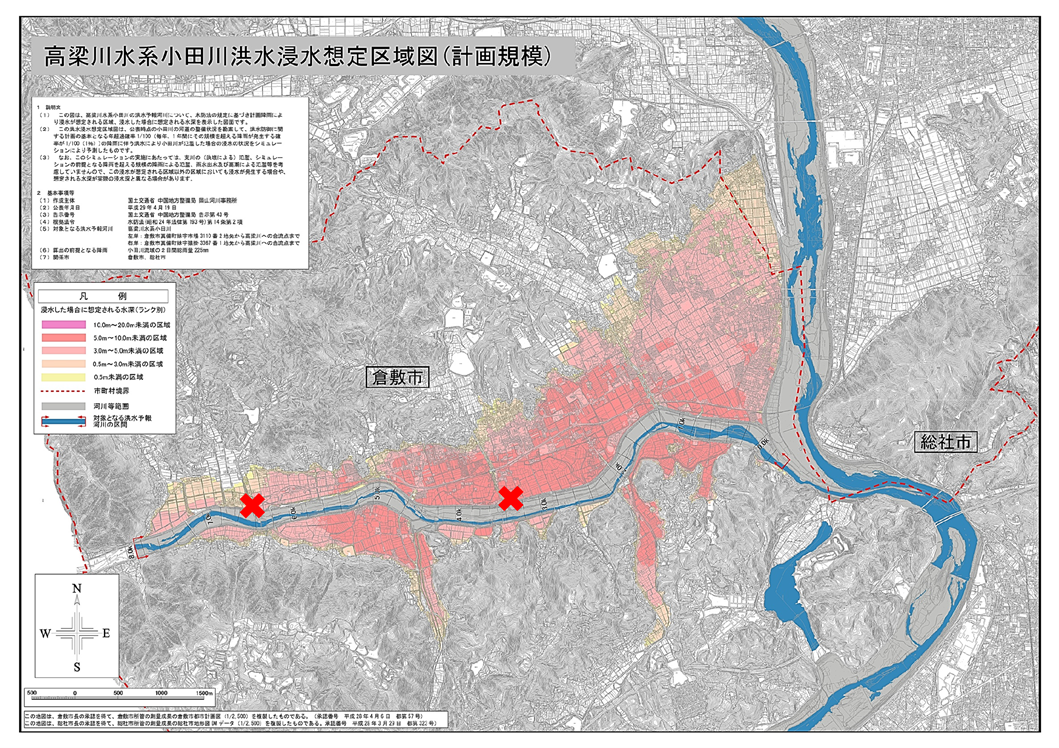

岡山県倉敷市真備町では、付近を流れる小田川の堤防が2箇所決壊し、大規模な浸水が発生、9日現在も救助活動および排水活動が続けられている。報道等によると、住家が2階まで浸水した場所もあり、5m近い浸水が発生した可能性がある(写真2)。

今回浸水した地区は、過去に幾度となく破堤や内水氾濫による浸水被害に見舞われている地域である。国土交通省中国地方整備局にて公表されている浸水想定区域図[10]によれば、計画規模および想定最大規模の異なる降雨を想定した浸水想定が実施されており、今回浸水している地区は、計画規模の降雨[11]では3~10m、想定最大規模の降雨[12]では10m以上の浸水が想定されている地区である。図3に、浸水想定区域図(計画規模)および今回堤防の決壊箇所[13,14], を×で、また写真2の撮影された向きを示す。

7日00時30分に気象庁より発表された「小田川氾濫発生情報」 [15]では、小田川流域で48時間に246mmの降水が観測されており、前述の計画規模(100年に1度の規模の降雨による洪水)を上回る洪水が発生していたと考えられる。またその後、堤防の決壊が確認されている。

小田川は、1級水系高梁川の支川である。高梁川との合流点付近である小田川下流域は、高梁川の高い水位の影響を受ける区間(支川背水区間[16])周辺に位置しており、今回甚大な浸水被害が生じた真備町も含まれる。この課題は行政によって既に認識されており、今後、合流点をより下流に移し、洪水時の小田川の水位をより下げられるよう、小田川下流の合流点付替え事業が計画されていた[17]。

また、この地域は、本川である高梁川と挟まれた地域で、標高が低い地域でもあることから、一度溜まった水が排水されにくい。想定最大規模の降雨では、最大で1週間程度の浸水継続が想定されており、現在(7月9日時点)においても浸水は収まっていない。

写真2 倉敷市真備町における大規模な浸水

出典:時事通信

図3 小田川洪水浸水想定区域図(計画規模)

出典:国土交通省資料より弊社にて一部加筆

(赤×:破堤点、青矢印:写真2の方向)

(2) 土砂災害

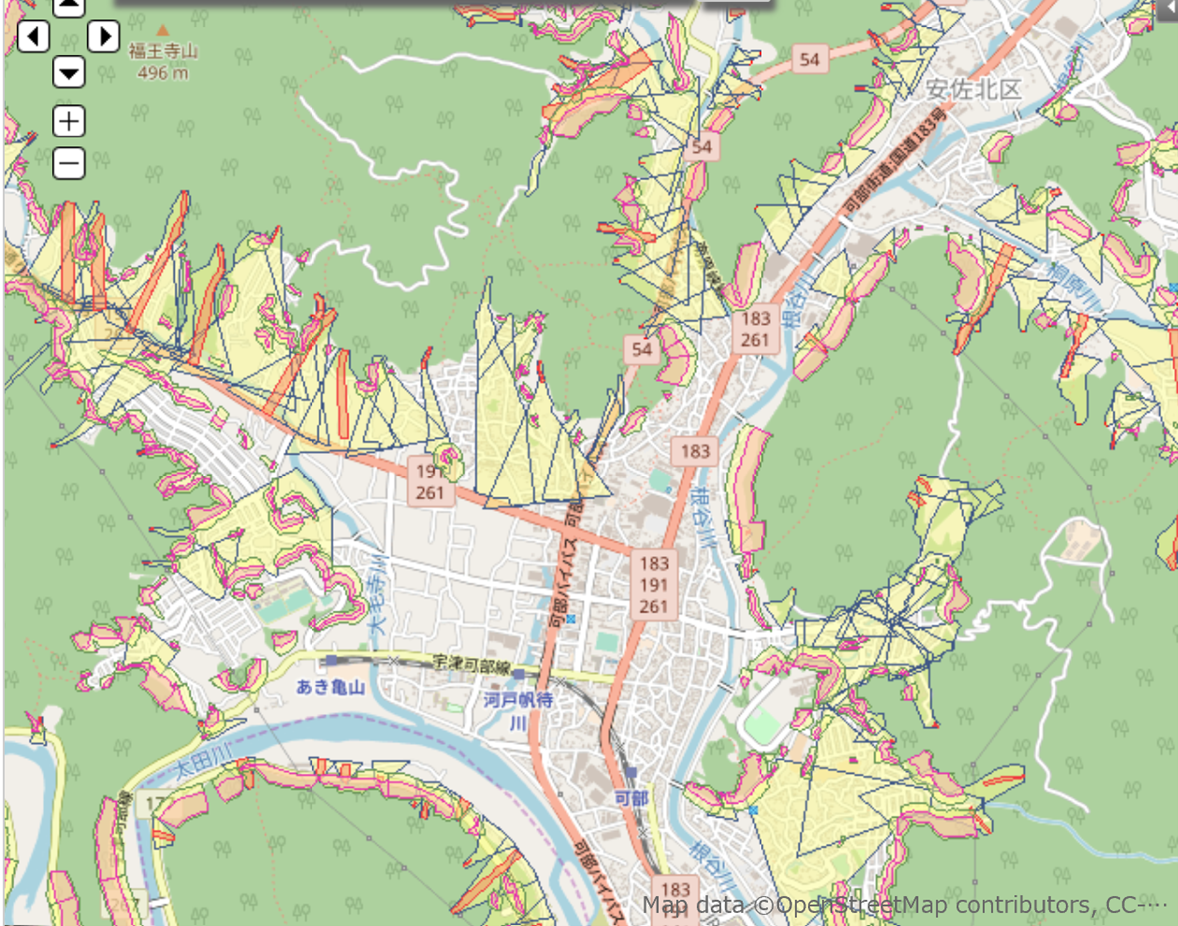

広島県内各地では、土砂災害に見舞われた。土砂によって泥流と岩で埋め尽くされた広島市安佐北区は2014年の「平成28年8月豪雨」時にも、大規模な土砂災害に見舞われており、豪雨に対して脆弱な地域であることがわかる。1999年の広島土砂災害を受け制定された土砂災害防止法により、土砂災害警戒区域の指定が始まった。同法は2014年の広島土砂災害により改正され、都道府県による土砂災害警戒区域の指定はさらに進んでいるものの、今回再び土砂災害の被害に見舞われた形である。広島市の土砂災害警戒区域図を図4に示す。山裾まで広がる住宅地まで警戒区域が及んでいる様子がわかる。

図4 広島県広島市安佐北区周辺の土砂災害警戒区域・特別警戒区域マップ

出典:広島県「土砂災害ポータルひろしま」

(図中の黄色の部分が土砂災害警戒区域、赤色部分が土砂災害特別警戒区域を示す。)

4. 水害への備え

(1) 水害リスクの確認

まずは、立地が浸水するエリアに該当しているかどうかの把握を行いたい。2015年の水防法改正に伴い、新しい浸水想定区域図が次々と発表されている[18]。昨年、国が管理している一級水系109水系の浸水想定区域図は出そろい、現在は都道府県管理河川のものが順次公表されている。国土交通省のポータルサイト[19]にて簡単に確認することができるため、まだ確認したことのない場合は、是非アクセスされたい。

(2) 「洪水警報の危険度分布」情報の活用

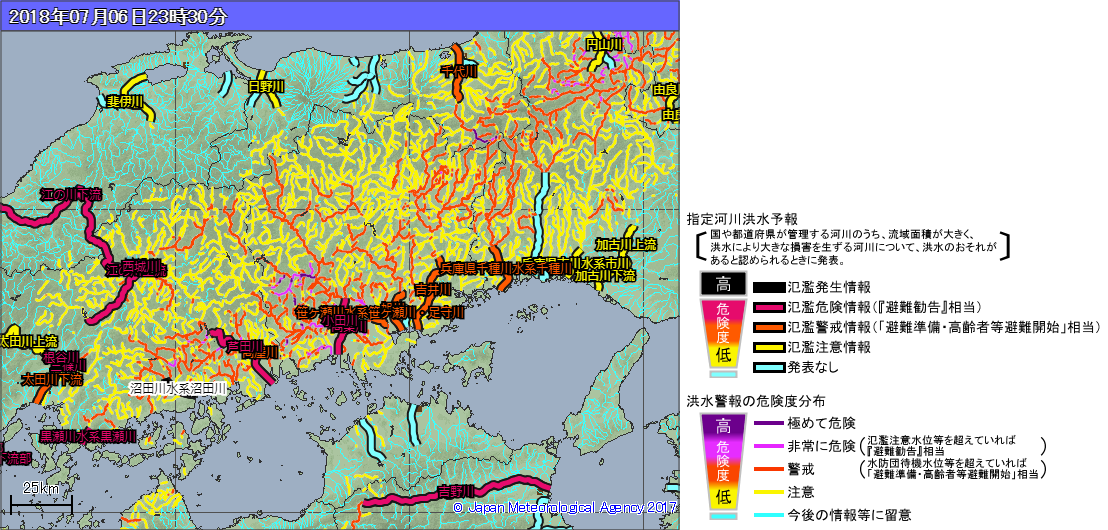

昨年7月より運用が開始された「洪水警報の危険度分布」情報は、3時間先までの雨量予測を用いて、対象の河川が洪水警報や洪水警報の一段階上の基準に到達すると予想されるかどうかについて、図示したものである。図5に、7月6日23時30分時点における洪水警報の危険度分布を示す。沼田川のように既に氾濫が発生している河川が示されているほか、前述の小田川(図中央部)も、「氾濫危険情報」となっていることがわかる。これらの情報も活用し、早めの避難等の対策を実施されたい。より具体的な活用のイメージは、既報[20]を参照されたい。

図5 洪水警報の危険度分布(7月6日23時30分時点)

出典:気象庁資料に弊社追記

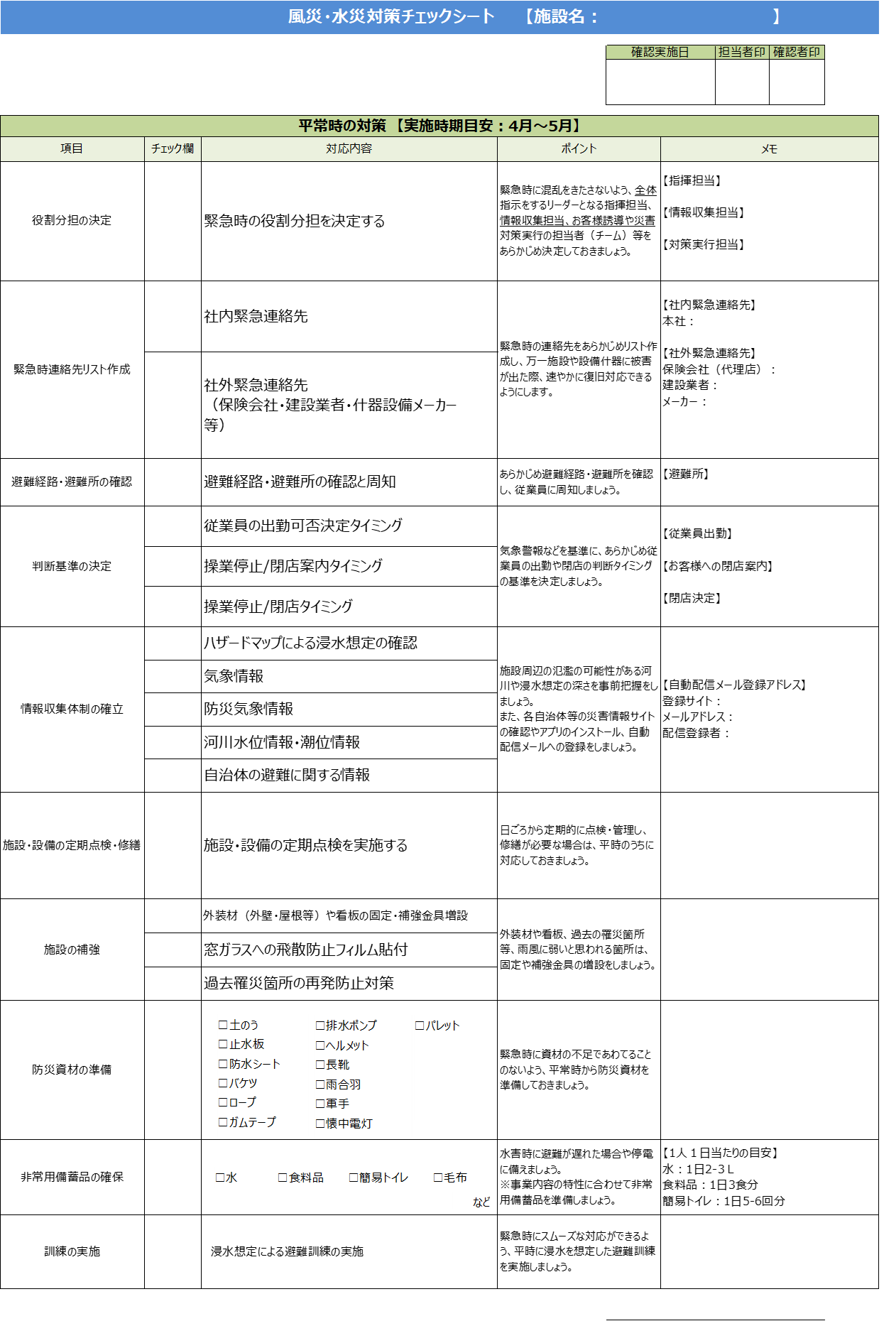

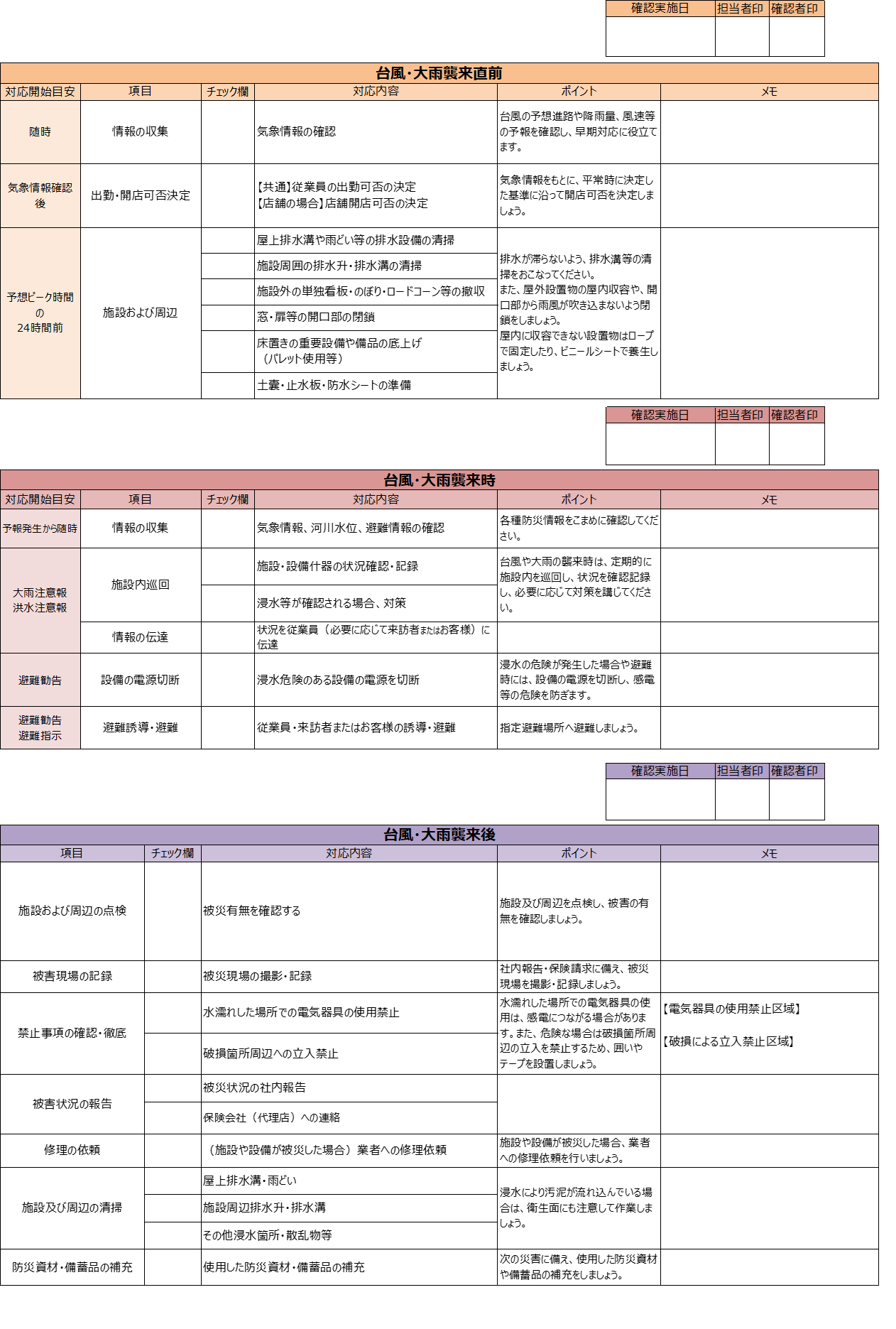

(3) 風水災チェックシート

台風や洪水への備えとして、①平時の対策、②台風・大雨襲来時、そして③台風・大雨襲来後の三段階に分け、必要な備えや対応について、風水災チェックシートとしてまとめたものを巻末に示す。まず、このチェックシートに沿うことで、最低限の水害対策を進められたい。また、自社固有状況に照らし合わせた対策(地盤の状況、設備什器等の設置状況、サプライチェーン先の対策)も引き続き検討されたい。

5. おわりに

7月9日時点で大雨警報は一部の地域で継続して発表されており、災害は収束していない。また、警報が解除されていても、今回の記録的な豪雨により、土壌には大量の水分が含まれているため、土砂災害には引き続き警戒されたい。

これまで企業の自然災害リスクマネジメントは、地震や津波への備えを中心として進められてきており、水害に対する備えは十分ではないのが現状である。しかし、水害による被害は、発生頻度が高く毎年の様に発生していることに加え、気候変動の影響もあり将来の水害リスクはさらに高まることが予想されており、今後は一層の対策強化が求められる。今一度、リスクマネジメントの一環として、水害への備えを万全とされたい。本誌『リスクマネジメント最前線』では、水害への備えについてこれまで様々な具体的対策方法を報告してきた。近年報告されたものについて、表5にまとめたので、是非参考にされたい。

|

No |

タイトル |

概要 |

|

2017-No.14 |

カスリーン台風から70年目の節目として、改めてその災害を振り返り、日本における現状の堤防整備状況から、このような災害がどこでも起こりうること、そして企業が行うべき水害リスクマネジメントについて報告。 |

|

|

2017-No.13 |

平成29年7月九州北部豪雨について、その被害の特徴と原因について報告。また、気象庁より新たに発表された「大雨・洪水警報の危険度分布」について報告。 |

|

|

2016-No.14 |

水防法の改正及び浸水想定区域図の概要・特徴をまとめ、この新たな浸水想定区域図に対して企業が考えるべきポイントについて報告。 |

|

|

2016-No.4 |

洪水や津波等の水害からの避難時に自動車を利用する際の注意点、避難計画策定のポイントについて報告。 |

|

|

2015-No.17 |

平成27年9月関東・東北豪雨を事例に、企業における水害対策について報告。 |

|

|

2013-No.38 |

平成25年台風第18号における京都府北部の由良川の氾濫状況詳細および特別警報の自治体における活用状況について報告。 |

|

|

2013-No.34 |

2013年8月30日に運用が開始された「特別警報」と特別警報が発表された場合に取るべき行動、また、改正水防法(2013年7月11日施行)において策定が求められる「避難確保計画」や「浸水防止計画」の実行性を高めるためのポイントについて報告。 |

|

|

2013-No.26 |

降水量や大雨の頻度について将来の傾向を俯瞰し、今後の水害への事前対策および発生時の行動のポイントについて報告。 |

|

|

2012-No.9 |

平成24年7月九州北部豪雨の事例を参考に、水害への平時、発災直後から緊急時、被災後の復旧時の対策について報告。 |

〔2018年7月9日 発行〕

参考情報

執筆コンサルタント

篠原 瑞生

企業財産本部 リスク定量化第一ユニット 主任研究員

脚注

| [1] | 気象庁「気象観測データ」より |

| [2] | 防災科学技術研究所「2018年7月6日から7日に西日本に災害をもたらした雨雲の特徴」[アクセス日2018/7/9] |

| [3] | 気象庁「西日本と東日本における記録的な大雨について(平成30年7月6日)」 |

| [4] | 報道等によると、これを上回る被害が報告されており、今後の増加が想定される。 |

| [5] | 消防庁「平成30年台風第7号及び前線等による被害状況及び消防機関等の対応状況(第13報 H30.7.9更新)」 |

| [6] | 国土交通省「平成30年台風第7号及び前線等による被害状況等について(第10報)」 |

| [7] | 厚生労働省「平成30 年台風第7号及び前線等による被害状況及び対応について(第9報)」 |

| [8] | 経済産業省「【経産省】7月5日からの大雨に係る被害・対応状況について(7月8日(日曜日)16時00分時点)」http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180708002/20180708002.html [アクセス日2018/7/9] |

| [9] | NTT西日本「大雨による通信サービスへの影響について(第12報)」 |

| [10] | 国土国通称中国地方整備局「岡山三川 洪水浸水想定区域図について」 |

| [11] | 2日間で225mmの降水を想定した場合の洪水。100年に1度の規模。 |

| [12] | 48時間で888mmの降水を想定した場合の洪水。想定しうる最大規模。 |

| [13] | 国土交通省中国地方整備局「決壊した岡山県管理河川高馬川と堤防が連続する国管理河川 小田川左岸3k400付近における堤防の決壊について【第1報修正】」 |

| [14] | 国土交通省中国地方整備局「【災害情報】国管理河川 高梁川水系小田川左岸6k400付近における堤防の決壊について【第1報】」 |

| [15] | 国土交通省中国整備局岡山河川事務所、気象庁岡山地方気象台共同発表「指定河川洪水予報小田川洪水予報」(7月7日00時30分) |

| [16] | 本川が洪水の場合,支川と本川の合流点に水門など逆流を防止する施設がないところで,本川の洪水が支川に影響する(背水、バックウォーターと呼ばれる。)ことがある。この影響の範囲を支川背水区間という。このようなケースでは,支川の堤防は本川の堤防並みに十分安全な構造とする必要がある。(近畿地方整備局「河川用語解説集」より一部弊社追記) |

| [17] | 中国地方整備局 岡山河川事務所「小田川合流点付替え事業の概要(平成30年3月22日)」 |

| [18] | 東京海上日動リスクコンサルティング:リスクマネジメント最前線「浸水想定区域図から学ぶ~水防法の考え方と企業における活用方法~」,2016/7/8,URL:https://www.tokio-dr.jp/publication/report/riskmanagement/pdf/pdf-riskmanagement-173.pdf |

| [19] | 国土交通省ハザードマップポータルサイト http://disaportal.gsi.go.jp/ |

| [20] | 東京海上日動リスクコンサルティング:リスクマネジメント最前線「2017年7月九州北部で発生した豪雨被害について」,2017/7/12,URL:https://www.tokio-dr.jp/publication/report/riskmanagement/pdf/pdf-riskmanagement-195.pdf |

| [21] | 内閣府「平成30年7月豪雨による被害状況等について(平成31年1月9日)」 |