カスリーン台風による洪水から70年を経て

- 自然災害

2017/8/21

目次

- カスリーン台風とその被害の概要

- 洪水への堤防対策状況

- 水害リスクの把握

- 水害リスクマネジメント

- おわりに

カスリーン台風による洪水から 70 年を経て- リスクマネジメント最前線PDF

執筆担当

篠原瑞生

企業財産本部 経営リスク定量化ユニット

池田昌子

企業財産本部 経営リスク定量化ユニット

水島佳緒

企業財産本部 経営リスク定量化ユニット

新井茉莉

企業財産本部 経営リスク定量化ユニット

1947年9月16日、日本を襲ったカスリーン台風の豪雨により、関東地方各地、特に利根川流域において、土砂災害や堤防の決壊が相次ぎ、死者1,100人、浸水家屋30万戸超、家屋全半壊1万戸超という未曾有の大水害となった。利根川本川は、埼玉県加須市の右岸(南側)堤防が決壊し、氾濫流は埼玉県に留まらず、4日間かけ東京都まで達し、広範囲に浸水被害が発生した。

カスリーン台風後、水防法や河川法の改正を経て、水害への対策は日に日に進んでいる一方、依然として大規模な洪水による被害は後を絶たない。今年はカスリーン台風から70年目の節目として、本稿では改めてその災害を振り返り、日本における現状の堤防整備状況から、このような災害がどこでも起こりうること、そして企業が行うべきリスクマネジメント対策について述べる。

1. カスリーン台風とその被害の概要 [1]

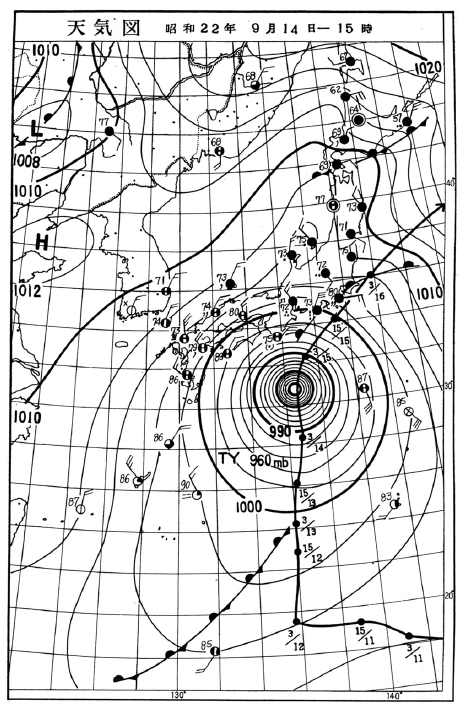

(1) カスリーン台風の概要

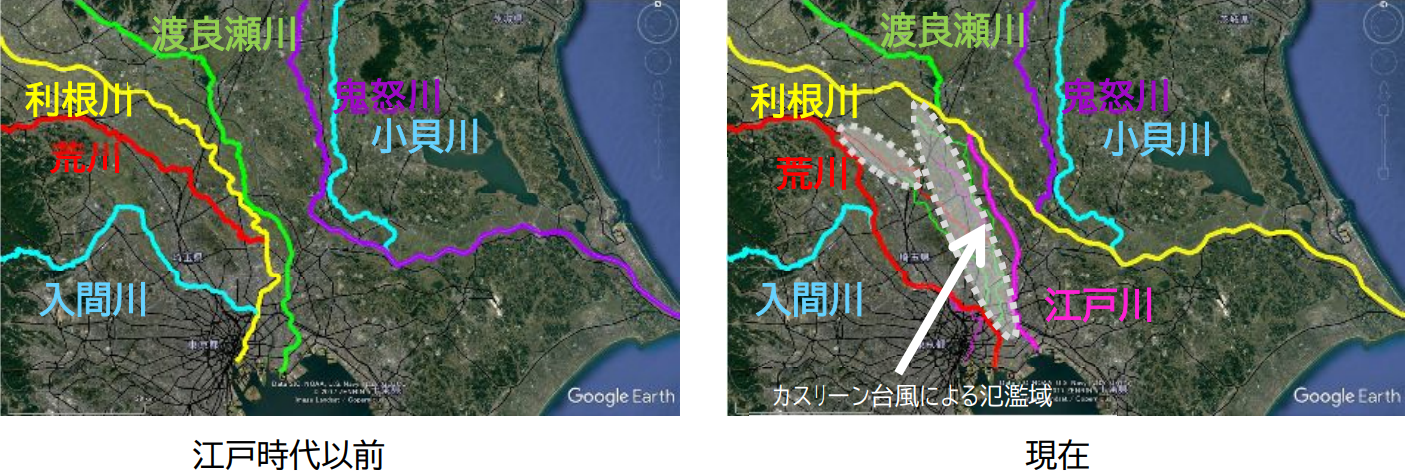

カスリーン台風の経路を図1に示す。カスリーン台風は、1947年9月15日から16日にかけ、紀伊半島の南海上から房総半島南端をかすめながら北東に進んだ。観測された風速は八丈島で最大瞬間風速28.0m/sと、台風としては既に衰弱していた上に、本土へは上陸をしなかったものの、日本付近に停滞していた秋雨前線を活発化させ、関東地方および東北地方に大雨をもたらした。

|

|

|

図1 カスリーン台風の経路 |

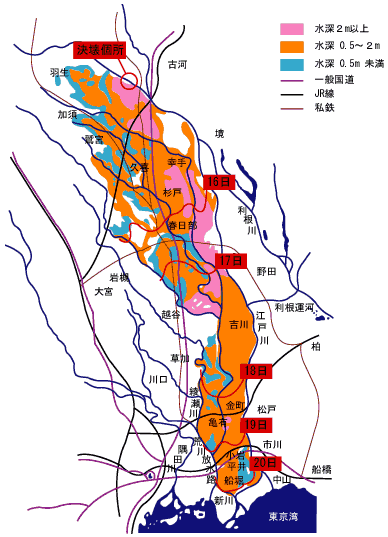

図2 利根川氾濫の浸水範囲 |

関東地方では、カスリーン台風接近より前の13日から雨が降り始め、15日まで続いた。流域平均3日雨量は、利根川本川八斗島上流域(群馬県伊勢崎市)で318mm、渡良瀬川藤岡上流(栃木県栃木市)で318mm、鬼怒川石井上流(栃木県宇都宮市)で300mmと、各地で300mm以上の豪雨となり、その結果、利根川栗橋地点(埼玉県久喜市)で計画高水流量9,200m3/sに対して13,000m3/s(実績流量の推定値)をはじめ、利根川水系の多くの箇所において、当時の計画高水流量を大幅に上回る既往最大流量の洪水が発生した[2]。

(2) 利根川堤防の決壊と氾濫流の南下

9月15日に渡良瀬川が氾濫、複数の地点で堤防が破堤し、群馬県桐生市および栃木県足利市で多くの浸水被害が発生した。また、16日午前0時に利根川本川の埼玉県加須市の右岸(栗橋の上流約4km地点、南側)堤防が約350mにわたり決壊した。氾濫流は、江戸時代に利根川が流れていた河川流域である江戸川や中川を南下した(コラム3参照)。その後、埼玉県と東京都の県境付近にある桜堤で貯留するも、桜堤も決壊し、東京都葛飾区、足立区と浸水域を広げ、最終的に江戸川区の新川堤防まで達して止まった。浸水域の様子を図2に示す。この時、荒川も埼玉県鴻巣市および熊谷市で決壊し、氾濫流は元荒川流域を経て利根川からの氾濫流と合流していた。浸水は2mを超える場所もあり、家屋では1週間、田畑では1カ月以上湛水した場所もあった。浸水面積は440km2にも及んだ。

(3) 被害の概要

表1に被害状況を示す。渡良瀬川流域にある群馬県桐生市および栃木県足利市での被害が甚大で、死者709人にも及んだ。上流側にある群馬県、栃木県は死者数、倒壊家屋数が多い一方、利根川本川氾濫流による影響を受けた埼玉県、東京都は、浸水家屋数は多いが上流側の県と比較すると死者は少ない。これは、上流側は山間地域および急流部で、氾濫流の流速が早く避難の時間的猶予がなかった一方、下流側の浸水域は傾斜が比較的緩やかで、氾濫流の流速が遅く下流へ到達するまで時間的猶予があり、避難等をはじめ様々な対策が立てられたためと考えられている。

(4) カスリーン台風後

未曾有の大水害を引き起こしたカスリーン台風が契機となり、水防活動の重要性が認識され、2年後の1949年に水防法が制定された。水防法はその後改正され、これに基づき、洪水予報の発信や浸水想定区域の指定が行われている。

| 都県名 | 死者(人) | 家屋の浸水(床上・床下)(戸) | 家屋流出・倒半壊(戸) |

| 東京都 | 6 | 103,872 | 196 |

| 千葉県 | 4 | 917 | 6 |

| 埼玉県 | 86 | 78,944 | 3,234 |

| 群馬県 | 592 | 71,055 | 3,884 |

| 茨城県 | 74 | 21,509 | 634 |

| 栃木県 | 361 | 44,610 | 2,249 |

| 合計 | 1,123 | 320,907 | 10,203 |

|

||||||

2. 洪水への堤防対策状況

(1) 利根川およびその他河川の整備状況

カスリーン台風による降雨は、利根川流域において戦後最大のものであり、同洪水の流量は国の見解では約21,100 m3/s(八斗島地点)[4]と推定されている[5]。この実績を踏まえ、利根川水系河川整備基本方針[6]の計画では、八斗島における基本高水のピーク流量は22,000m3/s(年超過確率[7]1/200)と設定された[8]。そのため、この計画規模まで整備が進めば、カスリーン台風が再来したとしても利根川で十分に流下することが可能であろう。

一方、各主要河川は河川整備基本方針とは別に、今後20~30年間で目指す中期的な整備内容である「河川整備計画」を定めることとしている。利根川・江戸川河川整備計画において目指す安全水準は、流量17,000 m3/s(年超過確率1/70~1/80相当)と定められた(図3)[5]。つまり20~30年後の時点では、まだカスリーン台風規模に対応できる流下能力を備えていない。ちなみに現時点での安全の水準は、年超過確率が概ね1/30から1/40に留まり[8]、今のままではカスリーン台風時の流量には耐えられない。

図3 利根川水系が目指す安全水準(八斗島地点基準)

出典:国土交通省関東地方整備局の資料をもとに弊社作成

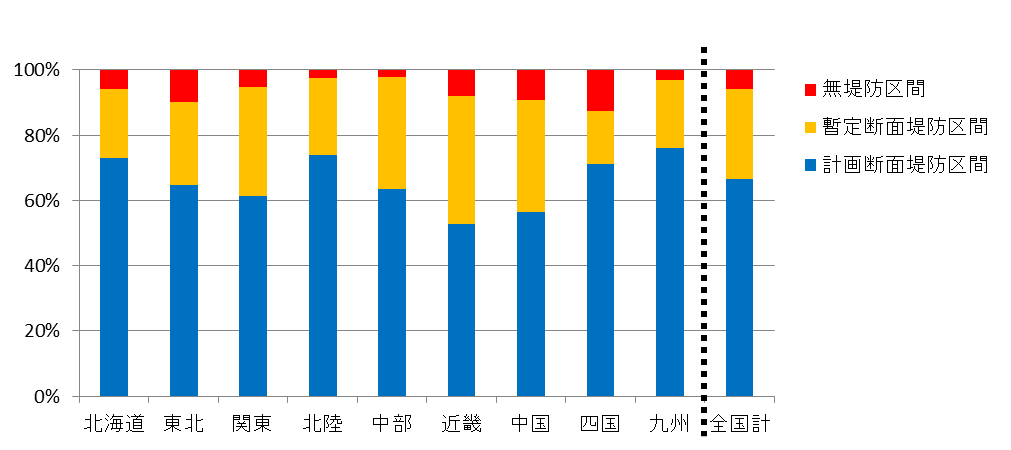

利根川以外でも、全国109の一級水系[9]では、河川整備の計画規模を年超過確率1/100から1/200の範囲で定めているものの、ほとんどの水系で計画規模に対する河川整備は不十分であるのが現状である。河川整備には、堤防の整備・河道掘削・洪水調節容量の確保等が挙げられるが、ここでは堤防の整備について記す。図4に、各地方における一級水系の計画断面堤防区間(計画断面を確保している堤防の区間)、暫定断面堤防区間(設置されている堤防が計画断面ではない堤防の区間)、無堤防区間(堤防が設置されていない区間)の割合を示す。全地方で、20~40%の堤防が計画断面まで整備されていないことが示されている。水系ごとにみると、最も整備されている関川水系(北陸地方)で計画断面堤防区間の割合が99.6%、最も未整備の円山川水系(近畿地方)で14.1%であり、水系によってばらつきがあるものの、全水系で整備途上である。また、一級水系以外の中小河川では河川整備の計画基準が年超過確率1/50以下の河川も多く存在し、仮に整備が完了しても、流下できる洪水は限られている。

図4 地方別堤防整備状況/各地方の一級水系の整備割合の平均値

出典:国土交通省「直轄河川堤防整備状況(平成28年3月末現在)」をもとに弊社作成

(2) 近年における水害の激甚化と今後の水害対策

近年も河川氾濫を伴う豪雨災害は発生している。平成27年9月関東・東北豪雨災害では、鬼怒川において越水や堤防決壊が発生し、浸水戸数は約1万棟、孤立救助者数は約4,000人となるなど、甚大な被害が発生した。記憶に新しい平成29年7月九州北部豪雨でも、中小河川で氾濫が発生し被害をもたらしたほか、筑後川でも水位が上昇し氾濫危険水位(レベル4)まで達していた[10]。また、同じく平成29年7月には秋田県でも梅雨前線の影響で雄物川の水位が氾濫の発生レベル(レベル5)に達し、広範囲にわたり浸水被害が発生している。

日本では猛烈な雨(1時間降水量80mm以上の雨)の発生回数が年々増加しており、今後の地球温暖化の進行に伴い、大雨や短期間に降る強い雨の頻度は更に増加すると予測されている[11]。よって、今後、カスリーン台風時と同規模もしくはそれ以上の豪雨が発生する可能性は十分にある。その発生地域は利根川流域だけに限らず、日本全国どこでも起こりうるということを念頭に入れる必要があるだろう。

対象河川が「河川整備が追いついていない」もしくは「整備の計画規模が豪雨に対応できるレベルではない」状況を踏まえると、自社における「自前による」水害対策が改めて重要となってくる。実際、国土交通省では平成27年に『水防災意識社会 再構築ビジョン』を策定しており、「施設の能力には限界があり、施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」と意識変革し[12]、社会全体で洪水に備えるよう促している。

|

||||||

3. 水害リスクの把握

企業において水害対策を検討する際に、まず始めに行うべきことは、自社拠点の水害リスクの把握である。通常は、浸水想定区域図やハザードマップを確認し、自社拠点の浸水有無や浸水深等を確認することになるが、ここでは一歩踏み込んで多角的な視点で水害リスクを把握することをお勧めしたい。以下にその手順・方法を記す。

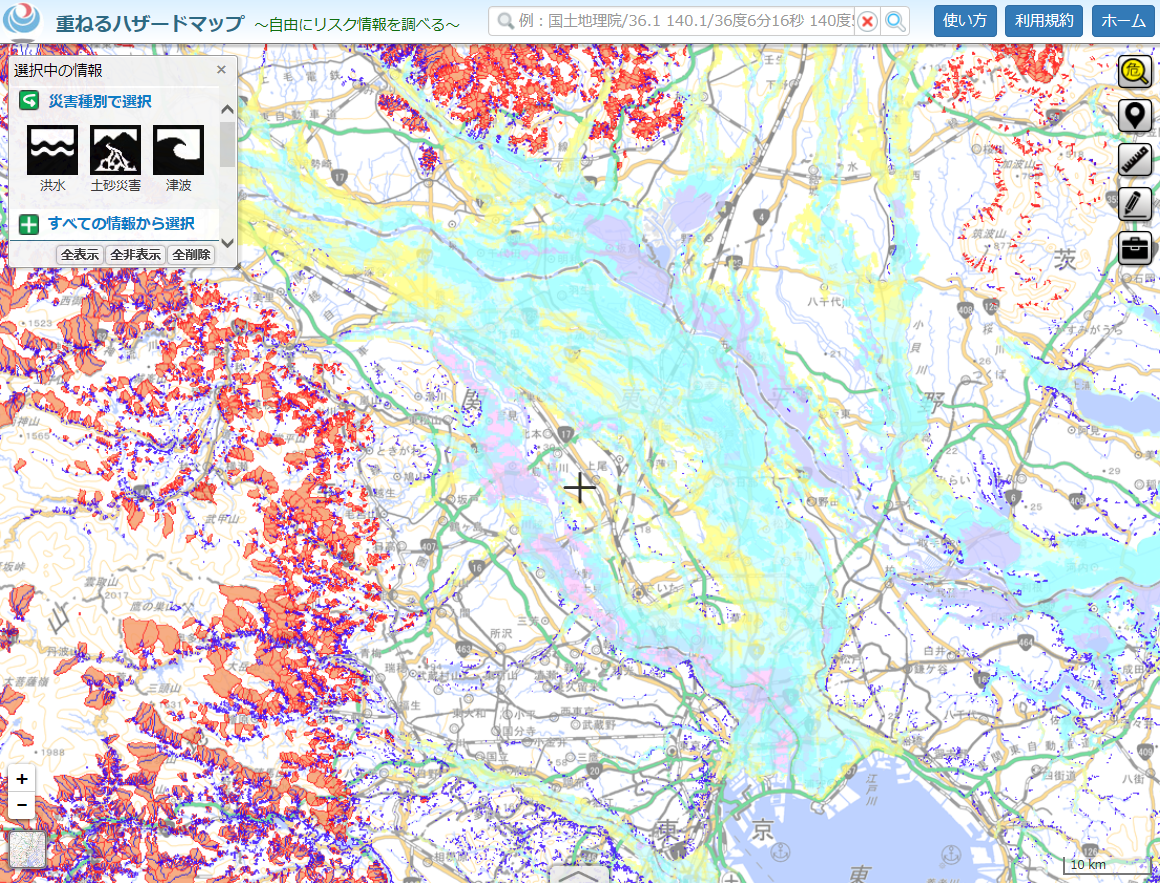

(1) 浸水想定区域図・ハザードマップの確認

まずは、公表されている浸水想定区域図やハザードマップを確認し、自社拠点の浸水有無や想定される浸水深を確認することが望ましい。その際、例えば、国土交通省のハザードマップポータルサイト[13]の活用が考えられる。同サイト内の「重ねるハザードマップ」では、洪水・土砂災害・津波といった災害種別に、国や各市町村による浸水想定区域や土砂災害危険箇所等の情報を重ねて表示することができる(図5)。ただし、同サイト内に公開されている情報の全てが集約されているわけではないことに注意する必要がある。例えば、本稿執筆時点では、想定最大規模降雨による浸水想定区域データは「重ねるハザードマップ」には反映されていない(新たな浸水想定区域図については、既報[14]を参考にされたい)。

また、浸水想定区域図あるいはハザードマップを確認する際には、シミュレーションの前提条件を確認することが重要である。すなわち、どの河川のどの区間を対象にシミュレーションが実施されたものなのか、内水氾濫は考慮されているのか、前提とする降雨の規模はどの程度なのか、等である。例えば、浸水想定区域図は、同じ河川であっても、国が管理する区間と地方自治体が管理する区間が別の図面として公表されている。また、河川によってはハザードマップ内に含まれていても、浸水シミュレーションが実施されていない河川もある。2017年7月九州北部豪雨による福岡県朝倉市の洪水では、広範囲に氾濫や土砂・流木が流出した赤谷川流域においては浸水想定が実施されていなかった(詳細は既報[10]を参考にされたい)。この事例のように、必ずしもハザードマップ上で浸水想定区域として表示されていないからといって、リスクがないわけではないことに注意する必要がある。

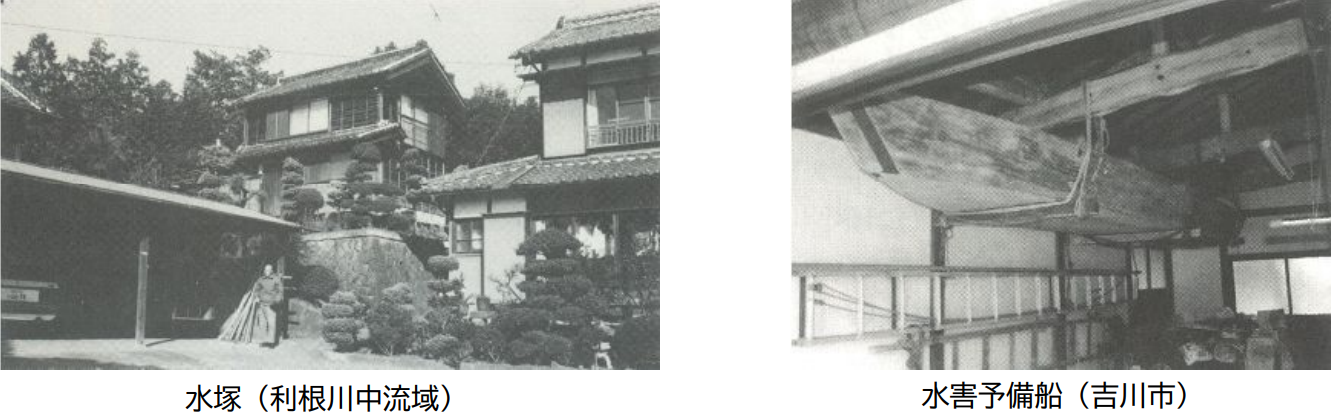

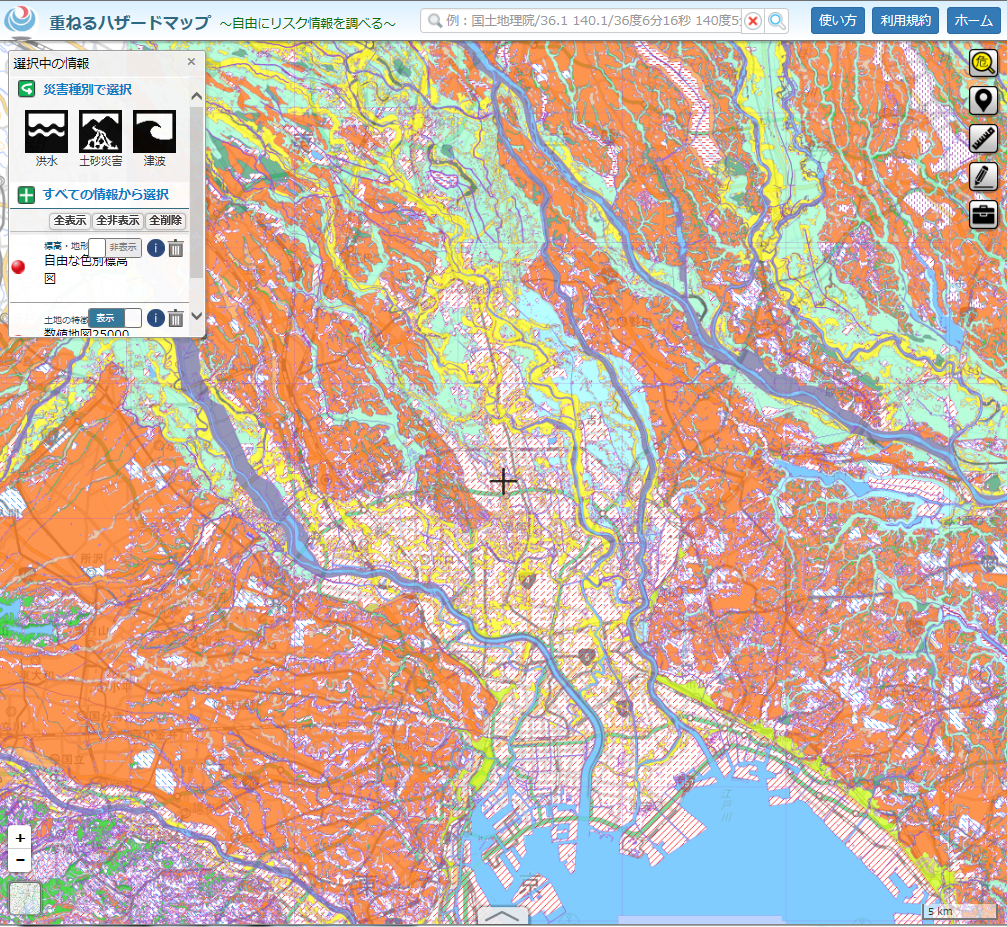

(2) 地形の特徴の確認

現在の地形は、過去の自然現象の結果が表れたものであり、特に川の作用に起因する地形としては、浸食・運搬・堆積によって、谷底平野、扇状地、自然堤防、氾濫平野といった様々な地形が挙げられる。例えば、氾濫平野は過去に何度も洪水が発生し、川の上流から運ばれてきた土砂がたまったことで形成された平らな地形である。すなわち、地形を理解することは、その土地の災害リスクを把握することに繋がる。

地形の特徴を理解するためには、国土地理院の高精度な標高データ(5mメッシュ)で標高を確認し、同じく国土地理院による土地条件図あるいは治水地形分類図で地形分類を把握することが望ましい。いずれも前述の「重ねるハザードマップ」でも表示することができる(図6)。

図5 重ねるハザードマップ(洪水浸水想定区域等)

出典:国土交通省「ハザードマップポータルサイト」

|

|

図6 重ねるハザードマップ(左:自由な色別標高図、右:土地条件図(数値地図25000))

出典:国土交通省「ハザードマップポータルサイト」

|

||||||||||

(3) 治水整備状況の確認

水害リスクを把握する上で、近隣河川の治水整備状況を知ることも重要である。例えば、前章でも述べた今後20~30年後の河川整備の目標や具体的な実施内容を定めた河川整備計画を確認したり、事業の必要性や進捗の見込み等を示した公共事業の事業評価資料等を確認することが望ましい。図8は利根川の事業評価資料の例である。赤色で当面7年間で整備する箇所が、青色で概ね20~30年で整備する箇所が示されている。

また、近隣河川の堤防上を実際に歩くことで、治水上の弱点を現地確認することも推奨される。各拠点において被害想定を考える際に、より具体的な破堤地点の想定や氾濫のイメージがしやすくなるからである。例えば、写真1は荒川下流部の左岸堤防と京成本線荒川橋梁が交差する場所であり、実際に堤防上を歩くと治水上の弱点となっていることが確認できる。

図8 事業評価資料の例

出典:国土交通省関東地方整備局「利根川・江戸川直轄河川改修事業再評価資料」(平成26年10月10日)

写真1 荒川左岸堤防と京成本線荒川橋梁の交差位置

出典:弊社撮影

4. 水害リスクマネジメント

自社拠点の水害リスクを把握した後は、その被害を防止・軽減するための備えを行うことが望まれる。ここでは、企業における一般的な災害リスクマネジメントの概念と対策例を示す。

(1) 災害リスクマネジメント

東日本大震災以降、国は自然災害への備えに対する方針を転換している。自然災害は完全に防ぐことはできず、想定以上の災害は起こりうるものだという認識を基本に、被害の最小化に向けた取組みと合わせて、災害後、迅速に国民の財産と経済を復旧・復興するための減災対策が重要であるとしている[16]。近年、大震災の教訓から多くの企業が耐震補強や事業継続計画(BCP)策定等のリスクコントロールに取り組んでいるが、今後は水害等あらゆる自然災害について、罹災時の事業の迅速な回復に備え、産業競争力を強化する対策、つまりリスクファイナンスへの取組み強化が一層求められる。企業における災害リスクマネジメントの概念を表2に示す。それぞれの対策の組み合わせ方は企業の判断となるが、前章で触れた水害リスクの把握をもとに、最適なバランスのリスクマネジメントを構築することが望まれる。

|

リスクコントロール |

リスクの回避 |

撤退、移転 |

|

リスクの軽減 |

施設耐力の補強(浸水防止策、耐震補強)、 |

|

|

リスクファイナンス |

リスクの移転 |

保険、災害デリバティブ、CATボンド 等 |

|

リスクの保有 |

資金積立、自家保険 等 |

出典:弊社作成

(2) 水害のリスクコントロール

水害が想定される地域に位置する企業においては何らかの軽減対策を推進している。都市域の地下街でよくみられる、地下入口部への防水扉の自主設置等がその一例である(写真2上段)。一方、水害に対する設備投資の優先順位が高くない企業も依然としてみられる。近年、浸水対策設備も開発が進んでおり、導入コストや設置の労力が従来に比べて軽減された製品も数多く販売されているので、最適なものを検討されたい(写真2下段)。

ハード対策のほか、BCPや緊急時対応計画等のソフト対策も非常に重要となる。策定済みのBCPが大規模水害に対応可能であるかの確認が望まれる。また、水害のようにある程度の被害発生が見通せるリスクについては、被害発生を前提に時間軸に沿った防災行動計画「タイムライン」の策定も重要となる。タイムラインの活用については、既報[17]も参照されたい。

| 建物地下入口の防水扉 | 地下への車路入口の防水板 |

|

出典:弊社撮影 |

|

|

|

|

水嚢式ダム (商品名:タイガーダム) |

簡易型止水シート (商品名:止めピタ) |

|

出典:エスアールジータカミヤ株式会社 |

出典:文化シヤッター株式会社 |

写真2 ハード対策の事例

(3) リスクファイナンス

企業におけるリスクファイナンスとは、有事に備えリスクを空間的・時間的に移転することや、事業復旧にかかる資金調達の仕組みを整えることと言える。リスクファイナンスを検討することで、「自然災害による物的損害や事業中断といったストレス下における広義のBCPや管理会計的な発想を経て自社のビジネスモデルや強みを確認することにもつながることが期待される[16]」。一方、特に中堅・中小企業においては、リスクファイナンスが十分手配されていない問題も指摘されており、その普及が今後の課題となっている。

|

||||||||||||||||||

5. おわりに

本稿では、カスリーン台風70年を踏まえ、改めてその災害を振り返り、現在においても河川整備は決して十分な状況ではないことを示した。また、具体的にとりうる対策の方法として、地形の特徴を捉える等といった多角的な水害リスクの把握と、災害マネジメントについて示した。カスリーン台風後、水害への対策は進んだものの、昨今の豪雨の増加傾向を鑑みると、カスリーン台風級の水害が再びいつ発生してもおかしくない状況にある。70年という決して遠くない過去に、これほどの大水害が発生していたこと、そしてまた再び発生する可能性があることをしっかりと認識し、今後の水害リスクへ備えていく必要がある。

本稿が、企業における水害リスクマネジメントへの意識を高める一助となれば幸甚である。

〔2017年8月21日発行〕

参考情報

執筆担当

篠原瑞生

企業財産本部 経営リスク定量化ユニット

池田昌子

企業財産本部 経営リスク定量化ユニット

水島佳緒

企業財産本部 経営リスク定量化ユニット

新井茉莉

企業財産本部 経営リスク定量化ユニット

脚注

| [1] | 内閣府「1947 カスリーン台風報告書」 |

| [2] | なお、平成27年9月関東・東北豪雨の際の鬼怒川石井上流の流域平均3日雨量は501mmであり、当該地点の既往最大値を更新している。 |

| [3] | 気象庁「台風の番号の付け方と命名の方法」 |

| [4] | 洪水調節施設がないものとした場合の流出計算結果。なお、前提条件等により値が変わる点が指摘されている。 |

| [5] | 国土交通省関東地方整備局「利根川・江戸川において今後20~30年間で目指す安全の水準についての考え方」 |

| [6] | 河川整備基本方針:水系に係る河川の総合的な保全と利用に関する基本方針。長期的な河川整備の最終目標。 |

| [7] | 年超過確率:平均して何年に1度の割合でその値を超過する洪水が発生するか、ということを示す。ただし「年超過確率1/100の洪水」という場合、その規模を超える洪水が100年間に1回しか発生しないという意味ではなく、2年連続で発生する可能性もある。 |

| [8] | 国土交通省関東地方整備局「利根川水系 利根川・江戸川河川整備計画(大臣管理区間)の概要」平成25年5月(平成28年2月変更) |

| [9] | 国土の保安上や国民の経済上、特に重要な全国109の水系を国土交通大臣が「一級水系」に指定している。 |

| [10] | リスクマネジメント最前線「2017年7月九州北部で発生した豪雨被害について」(2017年7月12日発刊) |

| [11] | 内閣府「水害・地震から我が家を守る 保険・共済加入のすすめ」 |

| [12] |

国土交通省 水防災意識社会 再構築ビジョン http://www.mlit.go.jp/river/mizubousaivision/index.html(2017年7月20日時点) |

| [13] | 国土交通省 ハザードマップポータルサイト https://disaportal.gsi.go.jp/ |

| [14] |

リスクマネジメント最前線「浸水想定区域図から学ぶ~水防法の考え方と企業における活用方法~」(2016年7月8日発刊) |

| [15] | 国土交通省関東地方整備局 利根川上流河川事務所HP・荒川上流河川事務所HP |

| [16] | 内閣府 激甚化する大規模自然災害に係るリスクファイナンス検討会「我が国経済の災害リスクマネジメント力向上にむけて」(平成29年3月) |

| [17] | リスクマネジメント最前線「災害時におけるタイムライン(事前対応計画)の導入」(2014年8月18日発刊) |