令和元年台風 15 号の特徴とその被害

- 自然災害

2019/9/17

目次

- 台風の概要

- 被害状況

- 現地調査

- まとめ

令和元年台風 15 号の特徴とその被害- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

篠原瑞生

企業財産本部 リスク定量化第一ユニット 上級主任研究員

岸田夏葵

企業財産本部 リスク定量化第一ユニット 研究員

安嶋大稀

企業財産本部 リスク定量化第一ユニット 研究員

2019年9月9日(月)の未明から昼にかけて、台風15号が強い勢力で関東地方を通過した。強い雨風による家屋被害や倒木、大雨および沿岸部の高波による浸水などの被害が首都圏各地で発生した。また、午前の通勤・通学時間帯で首都圏の鉄道が始発より運転を見合わせ、関東圏各地で停電が発生するなど、多くの混乱もあった。1週間以上経過した時点でも千葉県の停電は完全復旧に至っておらず、被災地住民は困難な状況に直面している。

弊社では、翌10日(火)および11日(水)に、千葉県において現地調査を実施した。本報では、その概況について、実施した現地調査の結果と共に報告する。また、被害調査の結果をふまえ、京都大学防災研究所西嶋准教授よりコメントをいただいた(本稿内に掲載)。

1. 台風の概要

(1) 概況

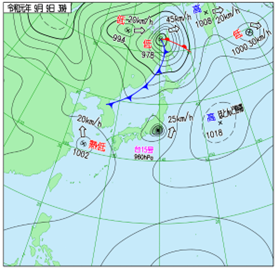

8月30日(金)未明にマーシャル諸島近海の日付変更線付近で発生した熱帯低気圧がしばらく西進した後、9月5日(木)15時に南鳥島近海で台風になった(アジア名:ファクサイ)。8日(日)21時には伊豆諸島・神津島付近で中心気圧955hPa、最大風速45m/sと「非常に強い」勢力を保ったまま台風は三浦半島に接近した。9日(月)3時頃には三浦半島を通過、東京湾の中心を北東に進み、9日5時頃に千葉県千葉市に上陸した。その後、関東地方を北東に進み9日朝には海上へと抜けた。千葉市に上陸するとき、台風は中心気圧960hPa、最大風速40m/sと「強い」勢力を保っていた。

|

|

図 1 上陸直前の9日3時時点の天気図(左図)および気象レーダー(右図)

出典:気象庁

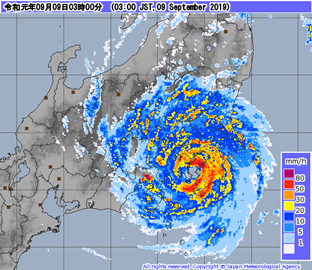

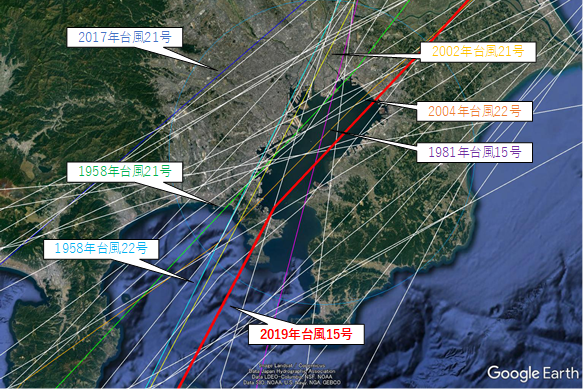

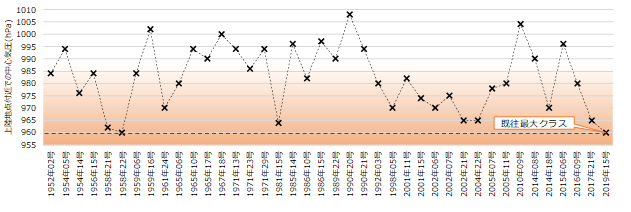

(2) 東京湾における既往台風

過去に東京湾付近を通過した台風の経路および通過時の中心気圧を図2に示す。過去の台風では、1958年21号、22号(狩野川台風)、1981年15号、2002年21号、2004年22号、2017年21号がそれぞれ960~970hPaで東京湾付近を通過しており、今回の台風15号は既往最大クラスの台風であったことがわかる。

図 2 東京湾付近(海ほたるから半径50km圏内)を過去に通過した台風の経路(上図)、

これらの台風の東京湾付近通過時の中心気圧(下図)

出典:気象庁各種資料より弊社作成

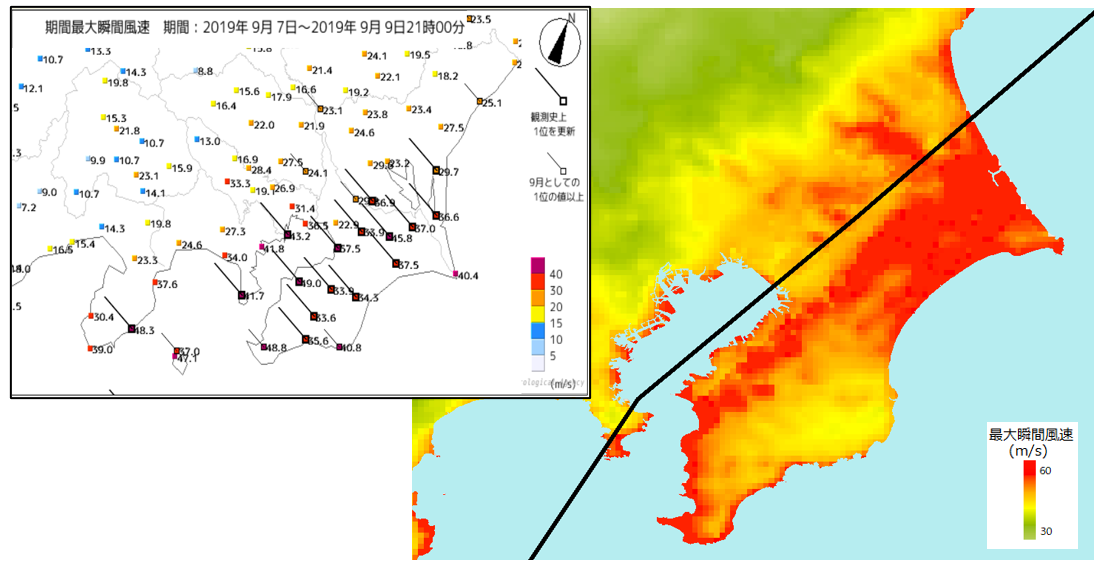

(3) 風速の状況

千葉市で最大瞬間風速57.5m/s(千葉)、横浜市で41.8m/s(横浜)を観測するなど、東京湾周辺を中心に広範囲で暴風が吹き荒れた。特に千葉県では、ほぼ全域において最大瞬間風速の観測史上最大値が更新された。図3に最大瞬間風速の分布を示す。暴風は、台風の進行方向右側の広い領域および東京湾沿岸域で顕著である。

図 3 台風15号による最大瞬間風速(左図:観測値、右図:解析値)

出典:観測値は気象庁によるもの、解析値は弊社推定値

2. 被害状況

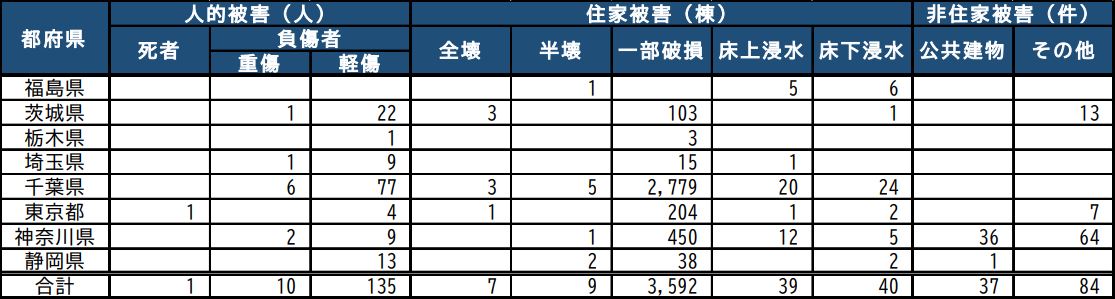

(1) 人的・住家被害の状況

消防庁による11日(水)14時時点の被害状況を表1に示す。全体で住家の全半壊16棟、一部損壊3,592棟、床上・床下浸水79棟を生じている。台風が東京湾を北東に通過したことから、その両側に位置する千葉県および神奈川県における被害が特に大きい[1]。

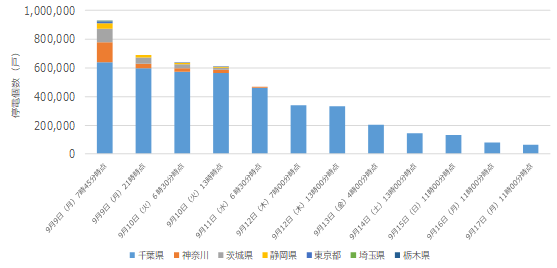

(2) ライフラインの被害

表2に示すように、千葉県、神奈川県を中心として、各種ライフラインにも大きな被害が生じている。特に電力については多数の配電設備が損傷を受けたことなどにより、9月17日(火)15時時点においてもなお千葉県の6万4100軒で復旧に至っていない。(なお、2020年9月30日現在の被害の状況は表1-2である(2025年1月22日追記)。

表 1 人的・住家被害の状況(9月17日7:00時点)

出典:消防庁[2]より弊社作成

表 1-2 人的・住家被害の状況(2020年9月30日12:00時点)

出典:消防庁[17]より弊社作成

| 種類 | 機関 | 概要 |

| 鉄道 | 在来線 |

一時41事業者118路線で運休[3]。 11日時点で倒木・駅舎損傷などにより3事業者8路線運休[4]。 |

| 道路 | 高速道路 | 一時強風により34区間通行止め。11日時点ですべて解除[3],[4]。 |

| 国道 |

一時6路線11か所で倒木・土砂流出・冠水などの被害[3]。 11日時点では国道410号の4か所で倒木被害[4]。 |

|

| バス | 高速バス |

一時32事業者61路線で運休[3]。 11日時点で倒木・停電に伴う道路支障により5事業者14路線運休[4]。 |

| 路線バス | 11日時点で4事業者4路線運休。6事業者7路線一部運休[3]。 | |

| 空港 |

8日132便、9日236便欠航。10日以降の欠航はなし[4]。 羽田空港で足場・仮設仕切り壁倒壊。11日時点で撤去済み[4]。 成田空港からのアクセスに支障発生。 |

|

| 水道 | 停電や取水施設の被害により、一時10万戸以上が断水[5]。 | |

| 下水道 | 停電により千葉県で一部機能停止[4]。 | |

| 電力 |

一時首都圏の93万戸で停電[6]。 暴風雨・飛来物による配電設備の故障により、15日時点で千葉県の13万3,700戸が[7]。復旧作業の予測は最大で2週間程度。 |

|

| ガス | 横浜市の集合住宅でLPガスボンベが一時紛失[8]。 | |

| 通信 | 10日時点で千葉県の電話82,000回線・インターネット77,000回線が不通[9]。 | |

出典:各資料より弊社作成

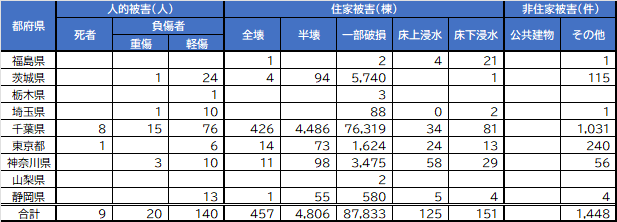

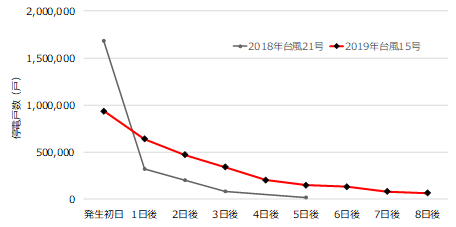

(3) 停電の状況

図4に台風が上陸した9日以降の停電戸数の推移を示す。当初の復旧見込みから大幅に遅れ、一週間を経た16日時点においても、約8万戸が依然として停電していた状況である。図5に、昨年の台風21号が近畿を襲った際の、関西電力管区の停電戸数の推移と比較したものを示す。台風21号の際は、台風15号と比較して停電発生戸数は大幅に多いものの、1日後には約80%もの停電が復旧している。一方、台風15号の場合は、約30%程度しか復旧できていない。停電が長引いた要因は、東京電力によれば、「倒木が多く、事故点を確認し、復旧工事の方法の検討に時間が掛かったこと、改修工事の規模が大きくなっていることなどが長期化している原因」[10]と公表されている。台風21号は比較的平野部における被害が顕著であった一方、台風15号の被害は山地を多く含む房総半島を中心に発生しており、被害を受けたエリアの地形の違いも、復旧の時間に影響を与えた可能性がある。

図 4 停電戸数の推移

出典:経済産業省[11]、東京電力パワーグリッド株式会社[12]

図 5 停電戸数推移の比較

出典:台風15号は図4に同じ。台風21号は関西電力株式会社資料[13]より

(3)企業への影響

企業に対する影響を表 3にまとめる。強風により建屋や生産設備が損傷した例が数多く見られ、大雨や高波・高潮による冠水も生じている。また交通機関の乱れにより首都圏広域で通勤に支障が出たほか、長期化した停電により千葉県の多くの事業所で生産・営業が停止する等、操業中断による被害も生じている。このほかにも横浜市金沢区では高波によって護岸が崩壊し、隣接する工業団地の100社以上が海水流入による被害を受けたと報じられている。

|

業種 |

概要 |

|

自動車メーカー |

冠水により神奈川県内の複数工場で操業停止。 |

|

電機メーカー |

停電により千葉県の工場が2日間操業停止。 |

|

精油業A・B |

千葉県・神奈川県にある複数の事業者の製油所で生成装置が停止。いずれも出荷機能に影響なし。 |

|

精油業C |

千葉県の製油所にて船上・海上へ軽油が漏えい。船上分は回収済み。海上漏えい分は対処中。 |

|

金属加工業 |

炉の煙突上部約50 mが倒壊し、配管を破損。事前対応により炉は稼働しておらず、ガスの漏えいはなかった。人的被害等の詳細は調査中。 |

|

運送業A |

千葉県の一部で窓口業務停止や配送遅れ。 |

|

運送業B |

千葉県の一部地域への荷受け停止、窓口業務縮小。 |

|

畜産業 |

停電により豚舎へ風を送るファンが止まり、暑さで豚約100頭が死亡。 |

|

コンビニエンスストア・スーパー等 |

停電や店舗損傷等に伴い、千葉県中南部を中心に多数が営業縮小・停止。 |

出典:報道資料等により弊社作成

3. 現地調査

弊社は台風通過後の9月10日(火)・11日(水)に被災地域の現地調査を行い、建築物を中心とした被害状況を確認した。調査地域は多くの被害が報じられた千葉県中西部(千葉市・市原市・袖ケ浦市・木更津市・君津市)および南西部(富津市・南房総市・館山市)である。

全体として、外装の飛散・崩落や建物の倒壊といった大規模な被害は、県南部や沿岸部の地域ほど、また竣工から年数の経過している建造物ほど数多く見られた。比較的新しい建造物には無傷のものも多かったが、周囲からの飛来物によって壁面やガラス窓等が損傷しているものも散見された。

県中北部の市街地では、損傷した建造物の修復が早期に始まっていた。一方山間部では倒木が多数生じており、また県南部では被災した建造物が多く停電も長期化していることから、これらの地域では復旧活動が十分に行き届いていない様子が見られた。本章では現地調査で取得した写真(一部修正を実施したものがある)を基に、被害の状況について解説する。

(1) 千葉市中心部

- 東千葉駅では駅舎のスレート屋根が飛散した。10日午前の時点で周囲に飛散物は見られず、既に撤去されたものと推察された(写真1)。

- 稲毛区の市街地では飛来物により電柱が折損していることが報じられた。10日午前の時点で飛来物は撤去され、架線には修復が施されていた(写真2)。

- 千葉市中心部では破損の見られた物件は多くなく、10日午前の時点で大半の修復が始まっていた。

|

|

| 写真 1 屋根の飛散した駅舎 | 写真 2 折損した電柱(修復済) |

(2) 沿岸域(千葉市・市原市沿岸部・袖ケ浦市・木更津市)

- 千葉測候所では観測史上 1 位の最大風速(35.9 m/s)・最大瞬間風速(57.5 m/s)を観測した(ともに 9 日午前 4 時 28 分)。

- 千葉港の付近にある公園では、隣接する事業所より飛来したと推定される屋根材が多数散乱していた(写真 3)。

- 沿岸部の工業地帯では、シャッターの破損、屋根や壁面の飛散、飛来物による壁面への穿孔が大小数多く観察された(写真 4)。

|

|

| 写真 3 隣地より飛来した屋根材 | 写真 4 破損したシャッター |

|

<京都大学防災研究所 耐風構造研究分野 西嶋一欽准教授のコメント> 今回の台風では、ガソリンスタンド、ショッピングセンターなどの商業施設や配電柱の被害が目立つ。住宅の被害においても、部分的な屋根葺き材の飛散といった軽微な被害にとどまらず、広範囲にわたる屋根葺き材飛散や下地材の損傷などより程度の高い被害が目立つという印象である。これらの被害の原因究明に関する調査研究の結果が待たれる。 風速に関しては、今回の台風では千葉市で過去最大瞬間風速57.5m/sを観測した。千葉市ではこれまでにも1985年に48.6m/s、2004年に47.8m/s、2018年に41.1m/sの最大瞬間風速を観測しているが、今回の台風ではこれらの風速をはるかに超える暴風が吹いたことになる。一方、平均風速で見てみると、今回の台風では35.9m/sであった。風速が計測された千葉特別地域気象観測所の風向風速計の設置高さは47.9mであり、日本建築学会「建築物の荷重指針・同解説(2015)」に従って、地表面粗度区分Ⅱ[14]を仮定して高さ10mでの風速に変換すると28.5m/sとなる。千葉市での基準風速[15]は36m/sであるから、建築物の設計時に想定する風速よりも低い風速であったことになる[16]。また、房総半島南部に位置する館山においては、1979年に観測された過去最大瞬間風速50.0m/sに匹敵する最大瞬間風速48.8m/sを観測した。観測された最大風速は28.4m/sであり、地表面粗度区分Ⅲを仮定し、地表面粗度区分Ⅱ高さ10mでの風速に換算すると30.6m/sとなり、館山市の基準風速38m/sを下回る。従って、基準風速に匹敵する風速(およそ50年再現期間に相当)あるいはそれを超える風速の暴風が吹いた場合には、今回の台風よりもはるかに大きな被害が出る可能性が高い。気候変動の影響で強大化した台風の襲来も予測されているので、日常生活の基盤である住宅ストックならびに各種インフラの耐風性能の向上が喫緊の課題である。 |

(3) 市原市内陸部・君津市

- 市内は停電により一部の信号が機能しておらず、多くの商業施設が営業を大幅に縮小していた。

- 市街地では住家や商業施設において、屋根や壁面飛散、看板の破損、重量物の転倒などが散見された。10日午後の時点で、一部の物件ではブルーシート敷設等の応急処置がまだ行われていなかった(写真5、写真6)。

- アンダーパスや貯水池の周辺では、10日午後の時点で冠水している箇所が見られた。

- 市原市のゴルフ練習場では、張られたままのネットと共に施設北西側の支柱が倒壊していた。支柱は基礎部分がはがれ、概ね北西方向に倒れていた(写真7、写真8)。一方周辺の住宅では一部に屋根の剥離が見られたものの、強風により直接的な被害を受けた物件は少なかった。

- 水上に太陽光パネルの設置された山倉ダムでは、その大部分が北岸に吹き寄せられ、折り重なっている様子が見られた(写真9)。当地では一時火災が報じられたが、焼損の見られる箇所はごくわずかで、また付帯する変電設備にも外観上異常は見られなかった(写真10)。また近隣にある陸上太陽光パネルにも異常は見られなかった。

- 君津市山間部では送電線鉄塔が複数倒壊している様子が見られた(写真11)。周辺では倒木などが見られ、復旧に支障をきたしているものと推察された(写真12)。

|

|

| 写真 5 屋根の飛散した集合住宅 | 写真 6 転倒した洗車機 |

|

|

| 写真 7 倒壊したゴルフネット | 写真 8 倒壊したゴルフネットの基礎部分 |

|

|

| 写真 9 吹き寄せれた水上太陽光パネル | 写真 10 太陽光パネル付帯の変電装置 |

|

|

| 写真 11 倒壊した鉄塔 | 写真 12 倒壊した鉄塔周辺の倒木 |

(4) 県南部(南房総市・館山市)

- 台風の進行方向右側に位置し、かつ海からの風にさらされた地域である。海より少し内陸側に平野部があり町が形成されている。平野部の建物密集度は低く、道路と田畑、3階建て以下の低層住宅が並ぶ。海から吹いた風があまり風速を落とさず建築物に吹き付けたと考えられる。

- 南房総市富浦町では、11日正午時点で電柱が5本ほど連なって倒れたままになっていた(写真13)。電柱は倒れていないものもあったが、切れた電線が地面に向かって垂れている箇所が複数あった。駐車場の自動車は、強風にあおられた影響で整列されておらず、3割程度の自動車は飛散物があたったためか窓ガラスが破損していた(写真14)。建築物に関してはこの地区の7割程度の建築物が、窓ガラスが割れる、屋根葺き材が飛ぶといった何らかの被害を受けている印象であった(写真15、写真16)。信号機は風下方向に向か合って90度回転していた(写真17)。

- 館山市北部の海沿いの住宅群では、風上の木造家屋から屋根葺き材と壁材が飛散し、風下側にある新築住宅の壁面を破損した形跡が見られた。海岸沿いの強風が吹いたと見られる地域では、旧耐震基準と見られる木造建物のほとんどに関して、屋根葺き材が飛散していた(写真18)。キャノピー構造(庇)の金属屋根のうち、潮風の影響で錆が見られるものについては、その多くが飛散していた(写真19)。

- 館山市八幡町では、海岸沿いのガソリンスタンドの屋根が崩落した(写真20)。このガソリンスタンドは被災時に営業しておらず、鉄骨造の柱は塩害により錆びて朽ちていた。ここからさらに内陸に位置するドラッグストアは、ガラス張りのエントランスが風上に面しており、ガラスが割れ敷地を超える広範囲に飛散していた(写真21)。ただしガソリンスタンドとドラッグストアの間に位置する大型ショッピングモールには大きな被害が見られず、11日正午時点で営業していた。被害を受けた地域が局所的であることから、竜巻が発生した可能性もあるが、被災時刻が深夜であり、目撃証言がなく、竜巻発生有無の特定は困難だと考えられる。

- 館山市内に全壊した木造建物が見られた(写真22)。この建物は隣接する建物が1件のみで、周辺は畑や道路、駐車場となっているため、強風にさらされたと考えられるものの、破壊メカニズムは不明である。

- 館山市布良は上記地区よりさらに南部の海岸沿いのエリアである。この場所は旧耐震だと考えられる木造建物が多くあり、木造建物のほとんどについて、屋根葺き材、窓ガラスに被害が見られた(写真23、写真24)。

|

|

| 写真 13 倒壊した電柱 | 写真 14 吹き動かされ破損した車 |

|

|

| 写真 15 崩落した吊り天井 | 写真 16 屋根瓦の落下した商業施設 |

|

|

| 写真 17 向きを変えられた信号機 | 写真 18 倒壊した木造倉庫 |

|

|

| 写真 19 飛散した金属屋根 | 写真 20 屋根の崩落したガソリンスタンド |

|

|

| 写真 21 ガラスの飛散したドラッグストア | 写真 22 全壊した木造家屋 |

|

|

| 写真 23 屋根が母屋ごと飛散した施設 | 写真 24 屋根が飛散・崩落した家屋 |

(5) 県西部

- ソーラーパネルは、場所により被害状況は異なるものの、並べられた列のうち、端に位置するパネルについて、飛散、歪み、脱落といった被害が見られた(写真25、写真26)。一方、屋根に設置されたソーラーパネルに被害が見られなかったことから、地面に設置されたソーラーパネルは、地面からパネルまでに開口部があることにより、風圧力がパネルの双方向から作用することによって大きな風荷重がかかったのだと考えられる。

|

|

| 写真 25 陸上太陽光パネル | 写真 26 破損した太陽光パネル |

4. まとめ

本稿では、令和元年台風15号の被害現地調査について報告した。建物被害は、海岸沿いや建物密集度の低い地域(地表面粗度区分ⅠやⅡに該当する地域)において、旧耐震の木造家屋やキャノピー構造物(庇)、塩害で錆びた鉄鋼造構造物に集中していた。このような耐風性能が低いと考えられる建物が近くに存在する場合、周辺に存在する比較的新しく耐風性能が高いと見られる建物にも飛散物による被害が見られた。強風により屋根葺き材の飛散、窓ガラスや壁の破損といった被害を受けた建物は、飛散物を生じさせる場合が往々にして見られる。飛散物が発生した場合、風下側にある建物にも窓ガラスの破壊、壁の破壊といった新たな被害をもたらす可能性がある。風災リスクをとらえるには、建物個別の強度を考えるだけではなく、周辺環境にも着目しなければならないことが改めて認識された。飛散物による被害を抑えるためには、台風が接近する前に、雨戸を閉める、植木鉢を室内に入れる、ネットや膜を取り外す、ベランダや庭などにある軽いものを片付けるといった、細やかな事前の対策が重要である。

また、今回の台風被害で特徴的だったのは、強風による建物被害に加えて、停電期間の長期化と通信遮断による情報伝達の遅れである。実際、災害発生2日目の調査初日の時点では、南房総市や館山市といった千葉県南部の被災状況はほとんど報じられておらず、状況を把握することは困難であった。一方、SNS等を通じた被害状況の発信もあり、徐々に南部の被災状況が明らかになってきた結果、弊社として11日(2日目)の調査に至り、災害時における情報発信の重要性を再確認することができた。

今回の調査は千葉県を中心に実施したが、横浜市金沢区における広範囲な浸水被害も報告されているなど、台風15号の被害は、東京湾沿岸域を中心とした広域災害の様相を呈している。昨年大阪湾を襲った2018年台風21号は、それまで最大であった第二室戸台風をも超える高潮、そして近畿地方の広い範囲に甚大な風害をもたらした。また今回の台風も、東京湾を襲った台風の中では、最大クラスのものであり、奇しくも2年連続で三大湾のうち2湾が既往最大クラスの台風に見舞われることとなった。しかし、これらは極めてまれな自然災害というわけではない。今後、気候変動に伴う台風の強化が懸念されている中、将来、これら既往最大クラスをさらに超える台風が襲来する可能性は高まっている。

リスクマネジメントにおいて、台風リスク(特に風害)は地震リスクよりも比較的軽視されがちである。しかし、今後は、建物被害だけでなく、停電や通信遮断といった二次災害に対して、将来的なリスクの高まりも考慮して現在の想定は十分なのか、改めて見直しが必要である。

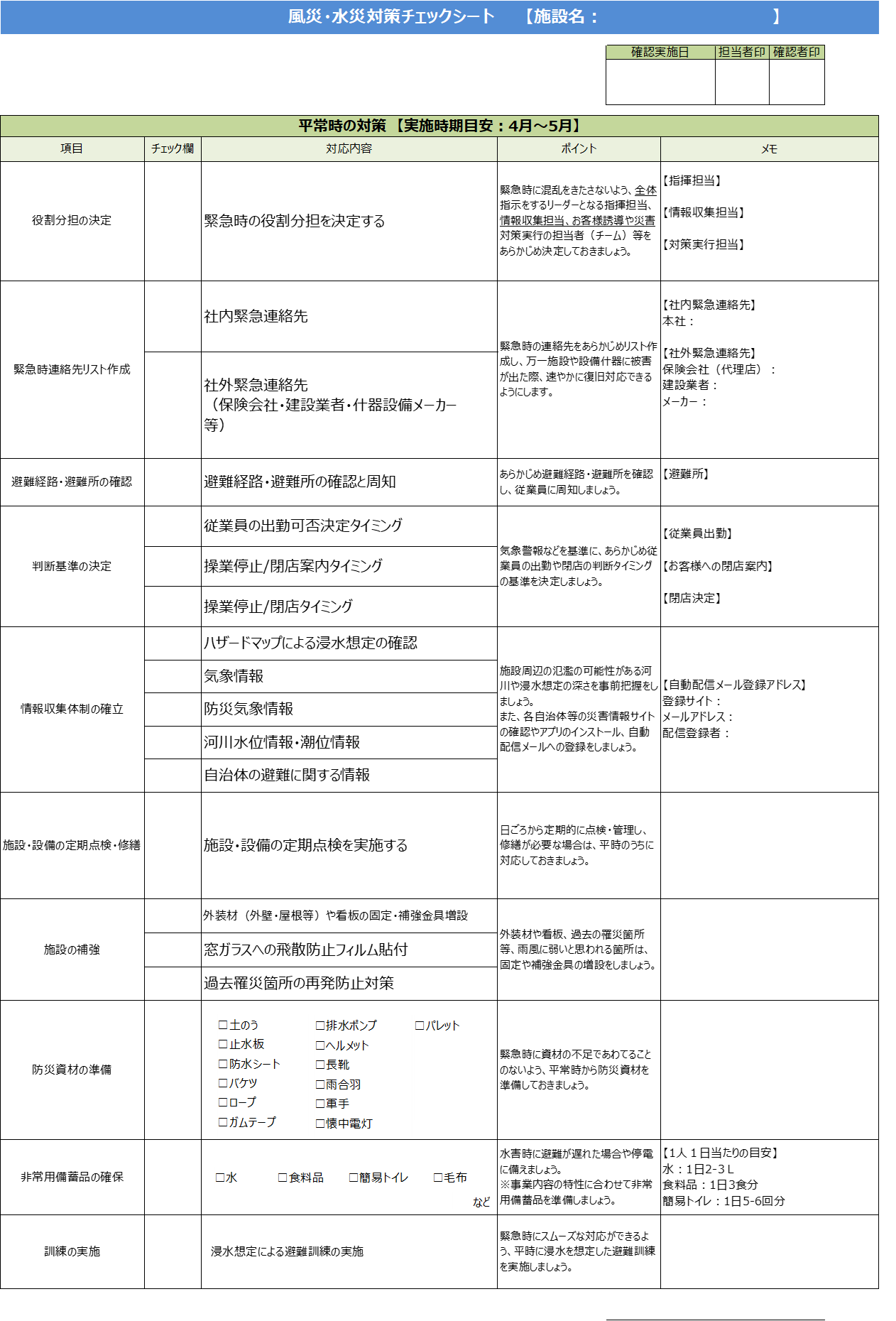

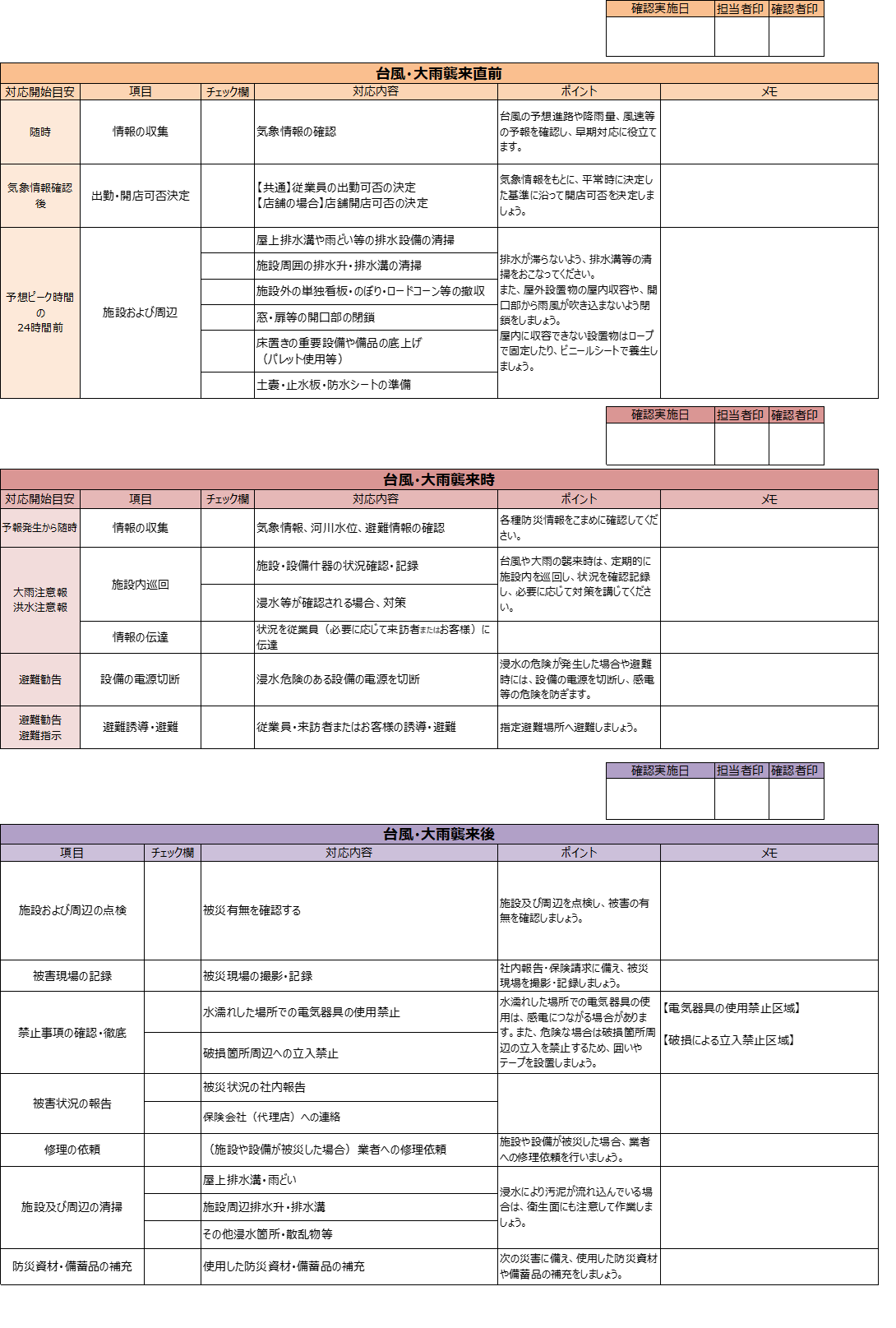

巻末に、台風や洪水への備えとして、①平時の対策、②台風・大雨襲来時、そして③台風・大雨襲来後の三段階に分け、必要な備えや対応について、風水災チェックシートとしてまとめたものを示す。まず、このチェックシートに沿うことで、最低限の対策を進められたい。また、自社固有状況に照らし合わせた対策(地盤の状況、設備什器等の設置状況、サプライチェーン先の対策)も引き続き検討されたい。

[2019年9月17日発行]

参考情報・サービスご案内

執筆コンサルタント

篠原瑞生

企業財産本部 リスク定量化第一ユニット 上級主任研究員

岸田夏葵

企業財産本部 リスク定量化第一ユニット 研究員

安嶋大稀

企業財産本部 リスク定量化第一ユニット 研究員

リスク評価(風災)

脚注

| [1] | 停電地域で熱中症による死者が生じたこと等も報じられており、関連被害を含め被害数は今後増大が予想される。 |

| [2] | 消防庁「令和元年09月09日 令和元年台風第15号による被害及び消防機関等の対応状況(第14報 R1.9.17)」 |

| [3] | 国土交通省「令和元年台風第15号による被害状況等について(第1報)」 |

| [4] |

国土交通省「令和元年台風第15号による被害状況等について(第6報)」 |

| [5] | 内閣府「令和元年台風第15 号に係る被害状況等について(9月10日7時30分現在)」 |

| [6] | 経済産業省「令和元年台風第15号による被害・対応状況について(9月9日(月曜日)7時45分時点)」 |

| [7] | 経済産業省「令和元年台風第15号による被害・対応状況について(9月15日(日曜日)11時00分時点)」 |

| [8] |

経済産業省「令和元年台風第15号による被害・対応状況について(9月11日(水曜日)6時30分時点)」 |

| [9] |

東日本電信電話株式会社「台風15号の被害に対するサービス影響等について(第5報)」 |

| [10] | 東京電力ホールディングス株式会社「台風15号による停電状況・復旧見通しについての会見議事録(2019年9月12日)」 http://www.tepco.co.jp/press/news/2019/1517477_8967.html |

| [11] | 経済産業省ニュースリリースhttps://www.meti.go.jp/press/index.html |

| [12] | 東京電力パワーグリッド株式会社「停電情報」http://teideninfo.tepco.co.jp/ |

| [13] | 関西電力株式会社「台風21号対応検証委員会報告の取り組み状況について」 https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2019/0704_1j.html |

| [14] | 地表面の粗さの程度に応じた区分。地表面粗度区分Ⅱは高さ数 m から 10m 程度の障害物が散在している地域である。地表面粗度区分Ⅲは高さ数 m から 10m 程度の障害物が多数散在しているか、あるいは中層建築物(4~9 階)が散在している地域である。 |

| [15] | 設計時に基準となる風速。地表面粗度区分Ⅱ、高さ 10m における概ね再現期間 50 年の 10 分間平均風速として、市区町村ごとに与えられる。 |

| [16] | 2000 年以前に建設された建築物では、およそ 35m/s の平均風速を想定。 |

| [17] | 消防庁「令和元年09月09日 令和元年房総半島台風による被害及び消防機関等の対応状況(第41報 R2.9.30)」 |