令和元年台風 19 号による被害と水害への備えについて

- 自然災害

- 事業継続 / BCP

2019/11/1

目次

- 台風および豪雨の概況

- 被害の状況

- 水害への備え

- おわりに

令和元年台風 19 号による被害と水害への備えについて- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

林 孝幸

企業財産本部 リスク定量化ユニット 主席研究員

篠原 瑞生

企業財産本部 リスク定量化ユニット 上級主任研究員

佐藤 太一

ビジネスリスク本部 ビジネスリスク第一ユニット 研究員

令和元年台風19号が、2019年10月12日夜に伊豆半島に上陸した。その後、この台風は関東地域を北東方向に縦断し福島県沿岸にて太平洋に抜けて、三陸沿岸で熱帯低気圧に変わった。関東、中部、東北地方などでは記録的な大雨が発生し、河川堤防の決壊による大規模浸水や、土砂災害、台風の強風による風害など、様々な被害が発生した。

本報では、台風19号の被害の全体像についてまとめ、企業の水害への備えについて提言する。

1. 台風および豪雨の概況

(1) 台風 19 号の概要

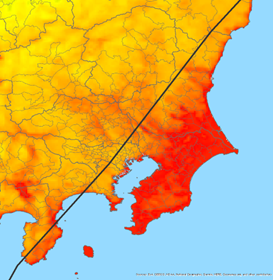

10月5日未明にマーシャル諸島近海で発生した熱帯低気圧が急発達し、7日には915hPaを記録し「猛烈な」台風となった(令和元年台風19号:ハギビス)。その後、「非常に強い」勢力を保ったまま日本に接近し、12日19時前に「大型で強い」勢力で伊豆半島に上陸した[1]。上陸時の中心気圧は955hPa、中心付近の最大風速は秒速40mであった。その後、関東地方を北東方面に北上し、13日には福島県から海上へと抜けた。これらの急発達および勢力維持は、台風の進路に沿った海面水温が平年よりも1~2℃程度高く、また海洋内部においても、温かい海水が日本付近に広がっていたことなどが原因と考えられている[2]。

|

|

図1 台風19号の経路、最大瞬間風速および海面水温の平年差

出典:左図:弊社推定値 右図:気象庁[2](弊社にて加筆)

(2) 降水の状況

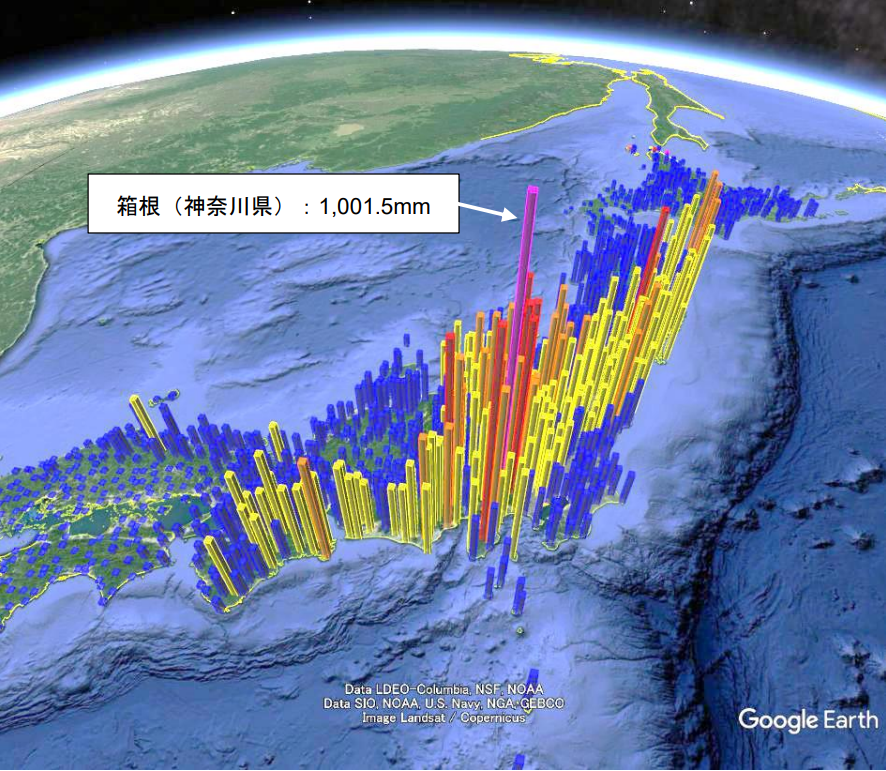

台風19号の通過に伴い、関東地方および東北地方の太平洋側で豪雨が発生した。台風に伴い、大量の水蒸気の流入[3]および台風中心付近における台風本体の降水に加えて、栃木県や福島県では、南東からの湿った空気が山地に当たることにより、地形性降雨[4]が強化された。

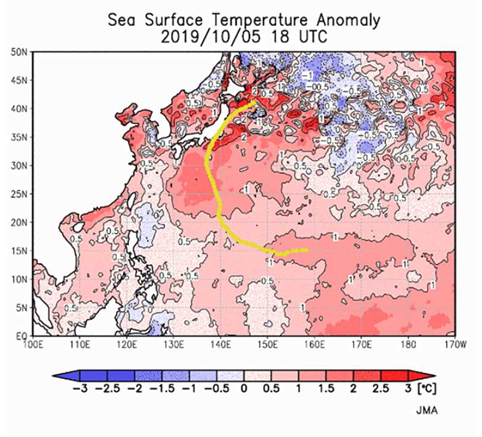

10月10日から13日までの期間における最大72時間降水量を図2に示す。東日本の広い範囲で、400mm以上の降水に見舞われ、170を超える全国のアメダス観測所で、72時間降水量の観測史上1位が更新された[5]。数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨情報である「記録的短時間大雨情報」も、神奈川県および岩手県で発表された。神奈川県箱根では、観測史上最大となる1,000mmを超える大雨が降り、関東甲信地方や静岡県などの17地点でも総雨量は500mmを超えた。このような豪雨が事前に予想されたことから、数十年に一度程度の降水量となる大雨が予想される場合に発表される「大雨特別警報」が13都県において発表された。過去に発表された大雨特別警報の一覧を表1に示す。

その他、関東地方で40m/sを超える瞬間風速が観測された。また、12日に千葉県市原市で竜巻とみられる突風が発生した。また、小田原や清水港など太平洋沿岸で、過去最高の潮位を記録した[2]。

図2 72時間降水量の分布

出典:気象庁観測データをもとに弊社作成

| 発表年月日 | 気象現象・災害名 | 発表対象の都道府県 |

| 2019 年 10 月 12~13 日 | 令和元年台風 19 号 | 静岡県、神奈川県、東京都、埼玉県、 群馬県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、 新潟県、福島県、宮城県、岩手県 |

| 2019 年 9 月 28 日 | 前線に伴う大雨 | 長崎県、佐賀県、福岡県 |

| 2019 年 7 月 20 日 | 令和元年台風 5 号 | 長崎県(五島、対馬) |

| 2018 年 7 月 6~8 日 | 平成 30 年 7 月豪雨 | 岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、岡山県、 広島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、 長崎県 |

| 2017 年 7 月 5~6 日 | 平成 29 年 7 月九州北部豪雨 | 島根県、福岡県、大分県 |

| 2016 年 10 月 3 日 | 平成 28 年台風第 18 号 | 沖縄県(沖縄本島地方) |

| 2015 年 9 月 10~11 日 | 平成 27 年 9 月関東・東北豪雨 | 宮城県、茨城県、栃木県 |

| 2014 年 9 月 11 日 | 大気の不安定 | 北海道(石狩、空知、後志地方) |

| 2014 年 8 月 9 日 | 平成 26 年台風第 11 号 | 三重県 |

| 2014 年 7 月 8~9 日 | 平成 26 年台風第 5 号 | 沖縄県(沖縄本島地方) |

| 2013 年 9 月 16 日 | 平成 25 年台風第 18 号 | 福井県、滋賀県、京都府 |

出典:気象庁発表資料より弊社作成

(3) 水害の発生状況

台風19号の通過に伴う大雨により、東日本の広域において国管理の14水系29河川、都道府県管理の59水系255河川で、堤防決壊、越水や排水不良等による水害が発生した。国管理河川では、吉田川(宮城県)、阿武隈川(福島県)、千曲川(長野県)、久慈川(茨城県)、那珂川(茨城県)など12箇所の堤防が決壊した。これらは20日までに全ての箇所で仮堤防が設置され応急対応が完了している。県管理河川では、128箇所の堤防が決壊した。阿武隈川水系(宮城県、福島県)、北上川水系(宮城県)、利根川水系(栃木県)、那珂川水系(茨城県)、信濃川水系(新潟県、長野県)などでも氾濫が報告されている。

また川崎市武蔵小杉駅周辺では、排水の逆流により周辺地域に水が溢れた。このような内水氾濫も各地で発生している。

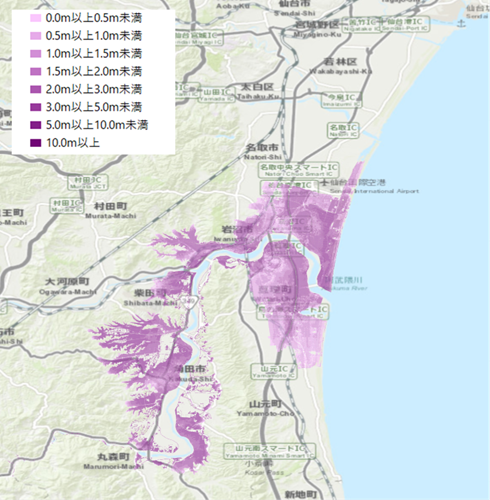

2015年5月の水防法改正により、外水氾濫などによる浸水想定は、計画規模降雨(一級河川の場合、100~200 年に 1 回程度の雨を想定)と想定最大規模降雨(1,000 年、あるいはそれ以上の期間に 1 回程度の大雨)の二つの条件で実施され、浸水想定区域図が公開されている。ここでは、今回の水害の規模を把握するために、阿武隈川を例に計画規模降雨の浸水想定と今回の台風19号による浸水実績を比較して図3に示す。今回の水害は、計画規模降雨による浸水を遥かに超えた規模で発生していることが分かる。国交省は、想定最大規模降雨のような最悪の事態について堤防などの施設整備で守り切るのは、財政的状況や社会環境・自然環境の観点から、現実的でないとしている。命を守り、社会経済の経済的な被害を回避するために、政府や自治体、企業、地域社会が積極的に連携してソフト的対策などにより対応することが必要とされている。今回の台風19号では、そのような規模の水害が各地で発生したことを重く受けとめ、将来の気象災害に備えて対策を加速することが重要である。

|

|

| 計画規模降雨による浸水想定区域 | 台風 19 号による浸水実績 |

図3 計画規模降雨の浸水想定と台風 19 号による浸水の比較

出典:図出典:国交省データをもとに弊社作成

2. 被害の状況

各地で発生した河川氾濫等の水害により甚大な被害が発生している。以下に各被害の概要を示す。

(1) 人的・住家被害の状況

消防庁による10月29日時点の被害状況を表2に示す。この表は、10月25日に関東地方で発生した大雨による水害も含む。同表によれば、被害は38都道府県に及んでいる。死者・行方不明者は100人、負傷者(重傷、軽傷)は465人に及ぶ。また、住家被害は、全半壊4,097棟、一部損壊4,965棟、床上・床下浸水69,934棟となっている。特に宮城県、福島県、栃木県、長野県、埼玉県、静岡県、福島県、埼玉県の8県では5,000棟以上の甚大な被害となっている。最近の広域的な水害としては、「平成30年7月豪雨」において西日本の広域で水害が発生したことが記憶に新しい。今回の台風19号では、東日本を中心に大雨による水害が広域で発生した。これにより、2年連続で広域的な大水害が日本を襲ったことになる。

なお、10月25日の大雨は、令和元年台風19号等からの復旧作業が続く中、発生した。2019年10月24日から26日にかけて低気圧が西日本から北日本の太平洋沿岸へ進み、さらに台風21号が日本の東海上から湿った空気をもたらした影響も重なり、千葉県や福島県を中心に豪雨となった。消防庁による10月29日時点の情報によると、この大雨による死者・行方不明者は13人に及ぶ。千葉市では25日午後1時頃に緑区誉田町で、午後1時半頃に同区板倉町で土砂崩れが発生し、それぞれ住宅が巻き込まれ計3人が亡くなった。同市では25日午後1時半までの1時間に解析雨量で約100mmの雨が観測され「記録的短時間大雨情報」が発表されるなど、短時間の内に大量の雨が降っていた。

千葉県では、9月に発生した台風15号、今回の台風19号、10月25日の大雨と、大災害が連続的に発生し、復旧・復興が遅れている。

| 都道府県 | 人的被害(人) | 住家被害(棟) | 非住家被害(棟) | |||||||

| 死者※2 | 負傷者 |

全壊 |

半壊 |

一部 |

床上 |

床下 |

公共 |

その他 |

||

| 重傷 | 軽傷 | |||||||||

|

北海道 |

3 |

1 |

||||||||

|

青森県 |

1 |

1 |

7 |

9 |

||||||

|

岩手県 |

2 |

5 |

3 |

20 |

380 |

380 |

139 |

720 |

19 |

386 |

|

宮城県 |

21 |

5 |

34 |

126 |

327 |

494 |

2,203 |

11,988 |

2 |

57 |

|

秋田県 |

8 |

1 |

||||||||

|

山形県 |

2 |

1 |

2 |

34 |

68 |

100 |

8 |

|||

|

福島県 |

32 |

2 |

56 |

120 |

794 |

567 |

11,327 |

2,195 |

133 |

732 |

|

茨城県 |

3 |

18 |

135 |

1,436 |

757 |

135 |

585 |

|||

|

栃木県 |

4 |

3 |

19 |

16 |

32 |

57 |

10,139 |

9,532 |

||

|

群馬県 |

4 |

1 |

7 |

14 |

22 |

23 |

323 |

470 |

7 |

|

|

埼玉県 |

3 |

1 |

31 |

13 |

32 |

115 |

2,210 |

3,092 |

||

|

千葉県 |

12 |

2 |

23 |

17 |

29 |

863 |

690 |

911 |

14 |

|

|

東京都 |

1 |

11 |

13 |

8 |

277 |

958 |

537 |

20 |

19 |

|

|

神奈川県 |

9 |

2 |

40 |

41 |

70 |

599 |

37 |

115 |

21 |

34 |

|

新潟県 |

2 |

3 |

3 |

5 |

24 |

23 |

280 |

8 |

||

|

富山県 |

1 |

1 |

||||||||

|

石川県 |

1 |

1 |

||||||||

|

福井県 |

1 |

|||||||||

|

山梨県 |

1 |

2 |

1 |

9 |

1 |

6 |

||||

|

長野県 |

5 |

7 |

130 |

189 |

240 |

424 |

4,029 |

4,286 |

||

|

岐阜県 |

11 |

7 |

9 |

|||||||

|

静岡県 |

4 |

2 |

5 |

5 |

4 |

308 |

990 |

1,745 |

56 |

328 |

|

愛知県 |

1 |

|||||||||

|

三重県 |

3 |

41 |

35 |

1 |

||||||

|

滋賀県 |

3 |

1 |

||||||||

|

京都府 |

1 |

3 |

1 |

|||||||

|

大阪府 |

8 |

|||||||||

|

兵庫県 |

1 |

14 |

1 |

|||||||

|

奈良県 |

3 |

|||||||||

|

和歌山県 |

1 |

|||||||||

|

鳥取県 |

1 |

3 |

5 |

|||||||

|

岡山県 |

1 |

1 |

||||||||

|

広島県 |

2 |

2 |

||||||||

|

山口県 |

1 |

|||||||||

|

徳島県 |

1 |

|||||||||

|

高知県 |

2 |

1 |

3 |

3 |

||||||

|

佐賀県 |

2 |

|||||||||

|

大分県 |

2 |

|||||||||

|

合計 |

101 |

39 |

426 |

714 |

3,383 |

4.965 |

33,320 |

36,614 |

258 |

1,612 |

※1:上記被害は10月25日からの大雨による被害を含む

※2:行方不明者・災害関連死を含む

出典:消防庁[6]

(2) ライフライン被害

各種のライフライン被害も、広範囲で発生している。電力は13日0時時点で最大521,540戸の停電が発生したが、29日5時時点では50戸の停電となり、ほぼ復旧している。その他、台風の通過する地域の新幹線、JR各社や私鉄の路線、航空国内線は、台風が通過した12日から13日にかけて計画運休を実施した。この運休は前日には報道を通じてアナウンスされたことや、利用客が少ない休日の運休であったため大きな混乱はなかった。しかし、台風に伴う大雨により長野市では、千曲川の堤防が決壊し、長野新幹線の車両センターが浸水し、留置車両120両が利用できなくなるなどの被害が発生した。また、浸水や土砂災害や橋りょうの流出による運転見合わせも多く発生している。

出典:国土交通省・内閣府資料等より弊社作成

(3) 企業への影響

企業への影響を表4にまとめる。多くの事業所で河川氾濫などによる浸水などの直接被害が発生している。また、インフラの途絶や浸水被害により、長期間の稼働停止や、サプライチェーンの被災による工場の操業停止などの間接被害も報告されている。今回の災害では、上陸に先立つこと3日前に気象庁が緊急会見を行い、最大限の警戒と早めの備えを呼びかけた。これにより、台風が上陸した12日は、店舗を休業するなど機会損失が多く発生していることも特徴である。週末で、多くの企業が休日であった事や、交通機関が計画運休を事前に案内したため、通勤での大きな混乱はなかった。

| 業種 | 概要 |

| 鉄道A |

千曲川の氾濫により、長野県内の車両センターで電気設備および留置車両10両編成が浸水。25日、東京-金沢間の直通運転再開。 関東の4路線で、土砂流入、橋りょうの流出、駅構内冠水などの被害。 |

| 鉄道B | 栃木県内の2路線で複数箇所にわたって線路支障が発生。24日、全線運行再開した。 |

| 鉄道C | 神奈川県内の路線で、橋脚流失や電柱倒壊、道路からの雨水流入による道床流出等により、長期間の運転見合わせ。 |

| 自動車メーカー |

サプライヤーの浸水被害により、群馬県内の工場の操業停止。 25日より操業再開。 |

| 建築資材販売 | 千曲川の氾濫により、長野県内の7事業所が浸水、操業業停止。 |

| 製造用機械製造 | 長野県内の2事業所で強風による建物の一部が破損。また、サプライヤー数社が浸水被災し、今後の生産に影響が生じる。 |

| 半導体・電子部品製造A | 阿武隈川の氾濫により、福島県内の工場の一部が浸水。在庫品の出荷を進めるとともに、一部品目での代替生産を検討。 |

| 半導体・電子部品製造B | 福島県内の事業所で、工業用水の供給停止により、一部の工程で生産に影響が生じる。 |

| 飲食チェーン |

東北・北関東・甲信越の一部店舗で、建物・設備の損傷および食材の配達遅延から約150店舗が営業中止。 福島県内の工場への電力供給が途絶。店舗への出荷業務へ影響が生じる。 |

| 製紙卸 |

荒川の氾濫により、埼玉県の倉庫が浸水。1階に保管していた在庫品および取引先からの預かり商品に被害。 また、荷物用の昇降設備や加工用の機械設備も浸水。荷役作業や加工業務にも支障をきたしている。 |

| コンビニエンスストア、飲食店などの商業施設 | 台風が通過した12日は店舗を休業するなどの措置も多くとられ、機会損失が発生している。 |

出典:各社開示資料等より弊社作成

3. 水害への備え

(1) 基本的な考え方

水害は基本的に立地の問題である。まず自社の拠点、周辺の道路や従業員の居住地域等がどの程度浸水すると予測されているのかを把握する必要がある。自治体が公表するハザードマップは、記載の予想浸水エリアと近年の被災状況を比較すると多くのケースで重なっており予測精度は十分高いと言えるため、ぜひ活用されたい。また、国土交通省がウェブ上で提供する「重ねるハザードマップ」は複数の市区町村を一度に表示できるなど操作性が良い。更新のタイミングにより最新情報が反映されていない懸念はあるが、有用であると言える。

ただし、ハザードマップ利用に際して、ハザードマップは大河川を中心に作成が進められており中小河川の氾濫が想定されていないこともあること、雨の降り方によってはハザードマップより広く深く浸水する可能性があること等には注意が必要である。

(2) 事前対策

水害、中でも台風による災害は大地震とは異なり事前にある程度予期可能であり、事前対策を実施する時間があるという特徴がある。特に、被災前の操業・営業停止判断と事前の浸水防止対策の実施が重要である。しかしより早期、より大規模な操業・営業の停止は経営への影響も大きくなり、準備を怠れば大きなリスクを抱えることになる。

水害への事前対策において企業が追求すべき3つの目標(人命安全・設備保全・二次災害防止)と具体的な取り組み方は次の通りである。

人命安全は、全企業が最優先で追求すべき目標であり、無理に出勤・退勤させないことが重要である。今回台風19号が本州に上陸したのは休日夜間であり、企業活動の停止を迫られるケースは少なかったものと考えられる。公共交通機関の計画運休、商業施設の臨時休業の他、一部工場の操業停止も事前に公表された。公共交通機関の計画運休を契機とした事業活動の停止は社会に受け入れられつつある。

一方で、福島県で市職員が帰宅中に亡くなる等、自家用車での移動中に災害に巻き込まれ死亡する事故事例が報道されている。また過去には、1999年の福岡水害で飲食店従業員1人がビルの地下で水死、2000年の東海豪雨では平日夜間に大雨のなか多数の乗客が線路上の車両内に取り残され、2008年の局所的降水では東京都豊島区で下水道工事作業員5人が流され死亡、2016年の台風10号で岩手県の川沿いに立地する高齢者福祉施設が増水した川にのまれ9人が亡くなる等の被害が発生している。過去から学び、災害情報を踏まえ素早く適切に判断することが求められる。

設備保全について、河川の氾濫等により泥水が侵入すると電気設備を中心に多大な損害を受けることが懸念されることから、浸水対策を実施することが重要である。ハード面の対策として、土地のかさ上げ、土のうや止水板の設置等の浸水防止策、そして排水設備の設置や重要設備機械の上階設置等、たとえ浸水した場合であっても損害を抑えるような対策を講じることが求められる。また、排水設備の点検・清掃等、ハード対策が支障なく動作するよう準備することも重要である。ソフト面の対策としては、仕様書や証明書等の重要書類やパソコンの高所への移動等が考えられる。

今回台風19号では高層マンションの地下が浸水した結果、電源系統が故障して水道やエレベーターが停止する事例が発生した。ビルは一般に電源設備が地階や地下に設置されていることが多く、今後も同様の事象発生が予想される。特にマンションは地下駐車場を閉鎖する等、人の出入りを制限する事前対策をとることが難しい。事前に住民間で対応方針を協議し、事前対策のため行動が制限されることをどの程度許容するか、合意形成をすることが望ましい。

二次災害防止について、今回台風19号において福島県で浸水した薬品タンクから有毒物質が流出し住民に避難が呼びかけられる事態となる等、二次災害の発生がみられた。ハード面の対策の他、浸水を想定し有害物質を上階に移動させる対応手順を整備する等、ソフト面の対策も重要である。

上記のように、災害発生前の対応には人手と時間を要する。土のうの設置も台風が近づいてからでは間に合わないこともありうる。災害の発生を予期し通常モードから災害モードに切り替える判断のタイミングが重要である。こうした判断を行うにあたり、例えば、雨・風の既往最大値を確認しておくことが気象情報と被害を結びつける際の目安となる。日頃から雨の多い地域であれば、河川等も大雨に対応した形となっている傾向があり、雨が多く降っても被害は比較的発生しにくいが、日頃雨の少ない地域で雨が多く降ると大きな被害が発生する傾向がある。また平成27年9月関東・東北豪雨の常総市での鬼怒川氾濫のように、上流での降雨により下流で天候が回復した後に洪水が発生することがある。地域特性を知ることが重要である。

(3) 事後対応

事後対応として、安全を確保した上で片付けや修理・調整等を進めていくこととなる。早期再開を目標とすることが基本だが、災害発生直前と全く同じ状態に戻すことが今後の企業経営上望ましいことなのか、一度立ち止まり検討し、より良い復旧・復興について検討することが求められる。

早期再開について、方針としては現地復旧と代替戦略とが考えられる。

まず現地復旧においては、ブレーカーが落ちていることを確認する等、漏電対策を行った上で対応にあたる。地震災害との違いは、排水や汚泥の清掃に時間を要する点が挙げられる。一部設備機械は洗浄・乾燥、修理・調整により比較的早期に再利用可能なものがある一方で、修理が困難な設備の中には再調達に長期を要するものもある。このように設備類の修理・更新に必要な費用と期間の状況を踏まえた更新・復旧計画を立てる必要がある。

代替戦略としては、自社他拠点にラインを移して製造する等の大掛かりな対応だけでなく、他社設備を有償で借用しての生産、あるいは内製部品を一時的に外注し被災を免れた自社設備を有効活用するなど比較的実施が容易な戦略も考えられる。複数の選択肢の中から自社の被害状況と自社の将来戦略に応じた柔軟な検討が求められる。

より良い復旧・復興とは、主に、同様の災害が今後発生することを考慮して対策を講じた上での復旧・復興のことを指す。重要設備の上階設置等、災害の教訓を踏まえ次に備えた対策をとることが望ましい。

また、自社の重要事業、強みを持つ事業を分析し、当該事業を優先的に復旧して他の事業については他企業との協業を検討する等、災害発生前とは業務プロセスを変えて再開を目指すことも考えられる。

早期再開、そしてよりよい復旧・復興において一定規模の投資は避けられない。復旧・復興に向けた政府・自治体の補助制度の活用や保険の利用等、財務面での対応も重要である。

4. おわりに

2017年には「九州北部の豪雨」による災害が発生した。2018年には「平成30年7月豪雨」により西日本の広域において大水害が発生した。2018年台風21号では、関西地方を中心に強風・高潮被害が発生し、今回の台風19号では東日本を中心に大雨による水害が発生している。毎年のように広域かつ甚大な水害が発生しており、今後も、気候変動による頻発化・激甚化が懸念されている。日本では台風を中心に水害対応を考えがちではあるが、水害の原因と被害状況は多様である。本誌『リスクマネジメント最前線』では、水害への備えについてこれまで様々な具体的対策方法を報告してきた。近年報告されたものについて、表5にまとめたので、是非参考にされたい。特に2019-No.5『「平成30 年7 月豪雨」に学ぶ、水害を想定したBCP策定のすすめ』に、水害に対するBCP(事業継続計画)の手法について詳しく述べている。

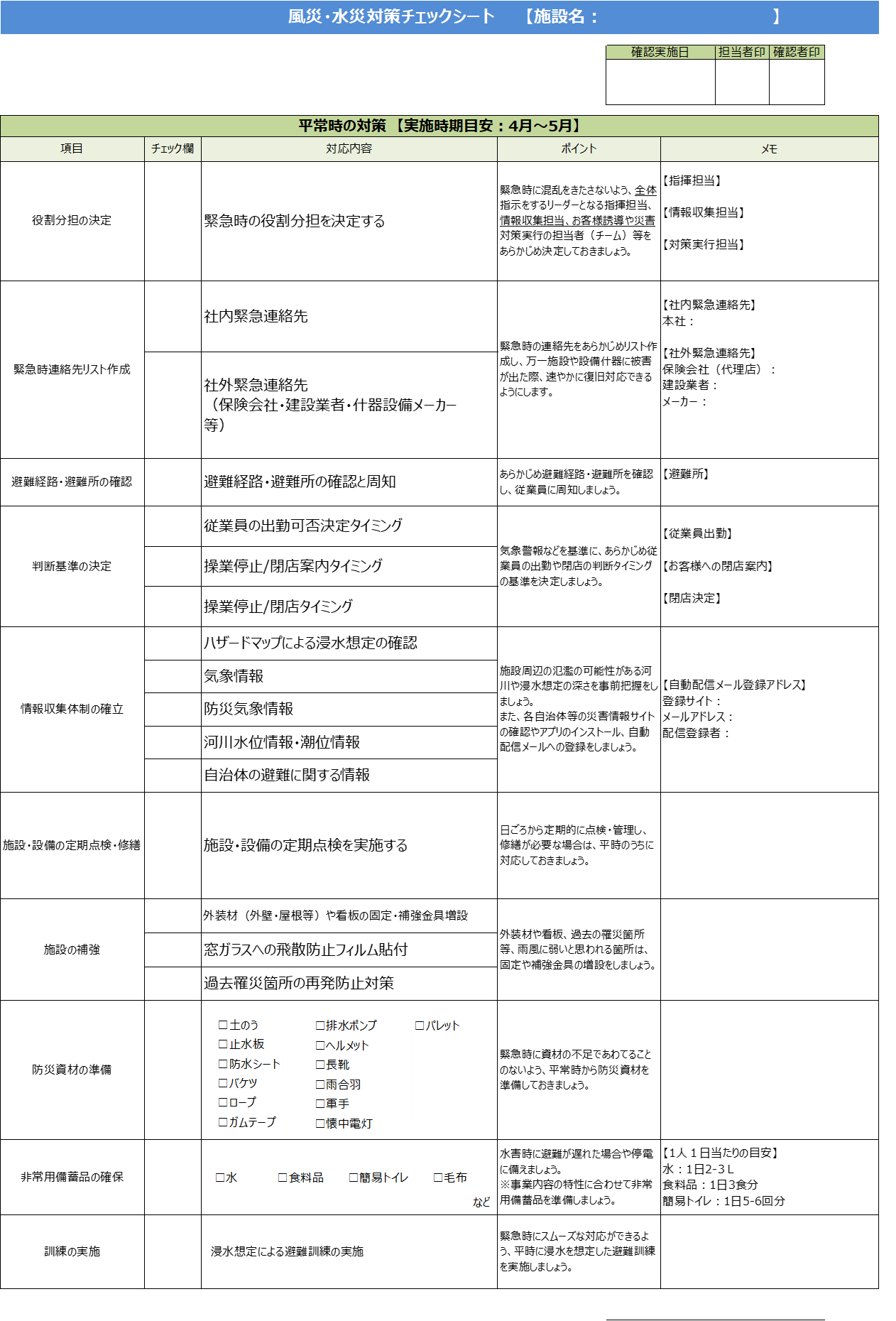

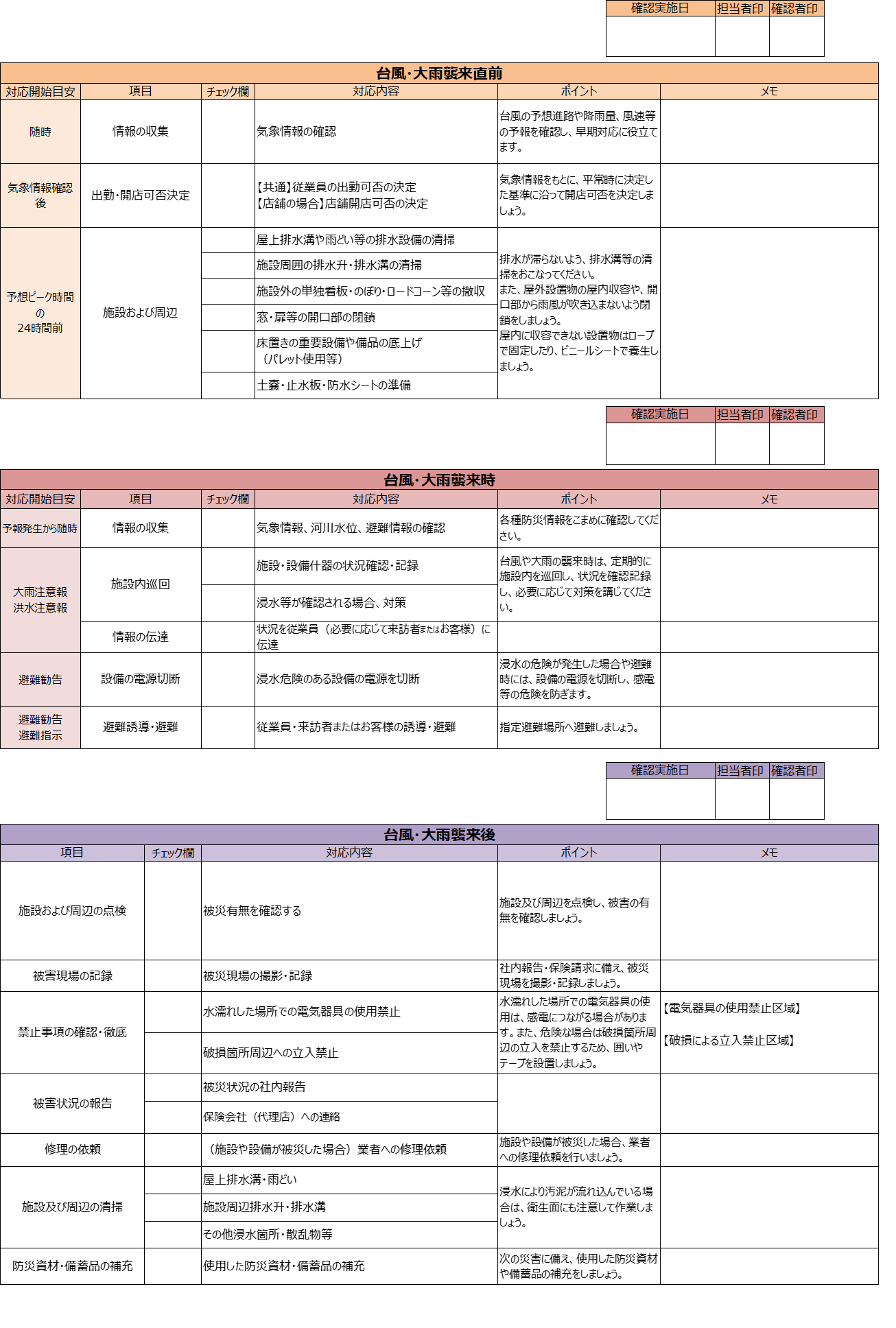

また巻末に、台風や洪水への必要な備えや対応について、風水災チェックシートとしてまとめた。まず、このチェックシートに沿って最低限の対策を進められたい。また、自社固有状況に照らし合わせた対策(地盤の状況、設備什器等の設置状況、サプライチェーン先の対策)も加えて検討されたい。

| No | タイトル | 概要 |

| 2019-No.8 | 令和元年台風15 号の特徴とその被害 | 令和元年台風15 号の概況について、実施した現地調査の結果と共に報告。また、被害調査の結果をふまえ、京都大学防災研究所西嶋准教授よりコメントをいただいた。 |

| 2019-No.5 | 「平成30 年7 月豪雨」に学ぶ、水害を想定したBCP策定のすすめ | 「平成 30 年 7 月豪雨」を例にとり、近年の水害の増加傾向から、水害に備えた BCP 策定・整備の必要性について報告。 |

| 2018-No.11 | 高潮リスクを考える~新たな高潮浸水想定区域図の公表と企業における活用方法 | 新たな高潮浸水想定区域図について、これらの情報をどのように理解し、防災活動に役立てればよいのかを報告。 |

| 2018-No.9 | 「平成 30 年7月豪雨」による被害について | 「平成 30 年7月豪雨」の被害の状況および特徴についてまとめ、水害への備えについて報告。 |

| 2017-No.14 | 「カスリーン台風による洪水から70年を経て」 | カスリーン台風から70年目の節目として、改めてその災害を振り返り、日本における現状の堤防整備状況から、このような災害がどこでも起こりうること、そして企業が行うべき水害リスクマネジメントについて報告。 |

| 2017-No.13 | 「2017年7月九州北部で発生した豪雨被害について」 | 「平成29年7月九州北部豪雨」について、その被害の特徴と原因について報告。また、気象庁より新たに発表された「大雨・洪水警報の危険度分布」について報告。 |

| 2016-No.14 | 浸水想定区域図から学ぶ~水防法の考え方と企業における活用方法~ | 水防法の改正及び浸水想定区域図の概要・特徴をまとめ、この新たな浸水想定区域図に対して企業が考えるべきポイントについて報告。 |

| 2016-No.4 | 自動車による洪水・津波からの避難 | 洪水や津波等の水害からの避難時に自動車を利用する際の注意点、避難計画策定のポイントについて報告。 |

| 2015-No.17 | 台風18 号・17 号に伴う大雨による被害から学ぶ | 平成27年9月関東・東北豪雨を事例に、企業における水害対策について報告。 |

| 2013-No.38 | 平成25年台風第18号の特徴と被害事例 | 平成25年台風第18号における京都府北部の由良川の氾濫状況詳細および特別警報の自治体における活用状況について報告。 |

| 2013-No.34 | 都市における水害リスクの増加と水防法改正 | 2013年8月30日に運用が開始された「特別警報」と特別警報が発表された場合に取るべき行動、また、改正水防法(2013年7月11日施行)において策定が求められる「避難確保計画」や「浸水防止計画」の実行性を高めるためのポイントについて報告。 |

〔2019年11月1日 発行〕

参考情報・サービスご案内

執筆コンサルタント

林 孝幸

企業財産本部 リスク定量化ユニット 主席研究員

篠原 瑞生

企業財産本部 リスク定量化ユニット 上級主任研究員

佐藤 太一

ビジネスリスク本部 ビジネスリスク第一ユニット 研究員

リスク評価(水災)

事業継続計画(BCP)策定支援

脚注

| [1] | 気象庁「令和元年 台風第19号に関する情報」第75号および第76号 |

| [2] | 気象庁「令和元年台風第19 号とそれに伴う大雨などの特徴・要因について(速報)」 |

| [3] | 東京海上研究所「令和元年台風19号の特徴」,SENSOR No.47,https://www.tmresearch.co.jp/sensor/2019/10/25/sensor_no-47/ |

| [4] | 地形性降雨:湿った空気が、山地等に当たり強制的に上昇させられることで発生する雲によりもたらされる降雨。 |

| [5] | 気象庁「気象観測データ」より |

| [6] | 消防庁「令和元年台風第19号及び前線による大雨による被害及び消防機関等の対応状況(第35報)」 |