飲酒運転の現況とその対策

- 交通リスク

2025/7/24

2025年5月5日に神奈川県横須賀市にて、飲酒をしたドライバーが運転する乗用車が計8台の車両を巻き込み、8人が軽傷を負う交通事故を起こしました[1]。また昨年の5月には群馬県伊勢崎市にて、飲酒をしたドライバーが運転する事業用トラックが3人を死亡させる[2]など、2000年代に飲酒運転が厳罰化[3]されてからも、飲酒運転に伴う印象的な事故がいくつも発生しています。本稿では、飲酒運転の現況と、企業として飲酒運転をゼロとするための対策について解説します。

1. 飲酒運転の現況

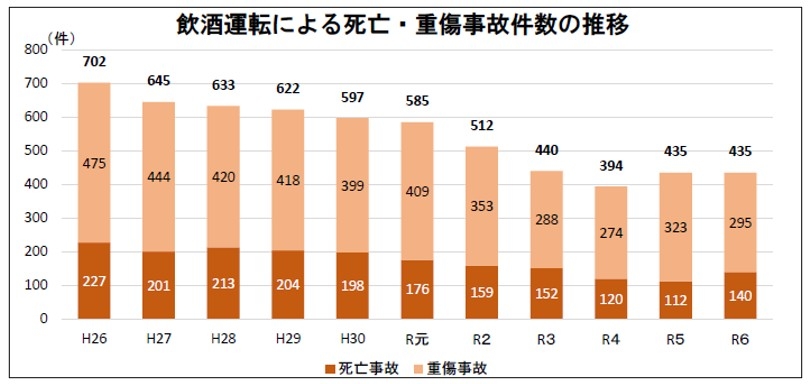

警察庁の発表(図)によると、2024年(令和6年)には、飲酒運転が原因の重傷事故が295件、死亡事故が140件発生しました。過去10年の傾向を見ると、減少傾向にあることが分かります。一方で、2022年(令和4年)以降は増加傾向が見られ、予断を許さない状況です。

図 飲酒運転による死亡・重傷事故件数の推移[4]

2. 飲酒運転によって企業が負う責任

従業員が飲酒運転を起こしてしまった場合、その企業が負うことになる責任の一例について説明します。

・ 法的責任

従業員が酒気帯びの状態で社有車を運転した場合、車両提供者である企業の責任者に対して罰則が発生します(道路交通法第65条)。加えて、事故を起こしてしまった場合、使用者責任(民法第715条)が問われることとなります。また、自動車運送事業者(以降、緑ナンバー事業者)の場合、乗務前後の点呼不備が認められる場合があります。この場合、指導監督義務違反や点呼実施義務違反、アルコール検知器の設置違反等の行政処分が下される可能性があります。

・ 社会的責任

企業名が「飲酒運転を起こした企業」として知れ渡ってしまい、世間からの信頼が失墜してしまう可能性があります。それに伴い、取引先企業との契約破談等も発生し得ます。

・ 道義的責任

事故を起こしてしまった場合、被害者への謝罪や賠償等の対応が必要となります。状況によっては、永続的な対応が求められる可能性もあります。

3. 飲酒運転の代表的な対策

飲酒運転の代表的な対策として、点呼と教育の徹底が挙げられます。

・ 点呼の徹底

白ナンバー事業者、緑ナンバー事業者どちらにおいても、乗務前後の点呼時のアルコールチェックが義務化されています。乗務前のチェックはもちろんですが、乗務後もチェックすることで乗務中の飲酒もけん制することができます。

原則として管理者が立ち合いの上で実施する必要があるため、業務上の負担感が強い点呼ですが、管理者がその意義や目的を理解し、徹底した取り組みを行うことが求められます。

緑ナンバー事業者に対しては、その負担感を軽減するため、国が点呼の自動化を推進しています[5]。弊社では、緑ナンバー事業者向けに、点呼の自動化も含めた業務効率化支援を行う「運行管理支援AIロボット」サービスを展開しております。点呼の徹底と業務効率化を両軸で推進するためにもぜひご活用ください。

・ 教育の徹底

なぜ飲酒運転をしてはいけないのか、どういった状態で運転をすると飲酒運転になるのか、飲酒運転を起こしてしまった場合に発生する責任等、徹底的に従業員へ教育することが必要です。管理者に対しては以上の内容に加え、点呼の意義や、飲酒運転が起きた場合に管理者として、もしくは企業として発生する責任等も指導する必要があります。また、2024年11月には酒気帯び状態での自転車の運転についても厳罰化されました[6]。自転車で通勤する従業員がいる場合、この内容についても指導が必要となります。

これらの教育を一度限りではなく、継続して実施し、「飲酒運転が許されない」会社の環境を構築していくことが重要です。一方で、自社内でこういった教育を継続実施するには一定の負荷がかかります。弊社では、ドライバーや管理者向けの指導サービスとして、専門コンサルタントが対面やウェビナーで研修・セミナーを行う「安全運転講習会」や、スマートフォンやパソコンで受講できるWeb学習サービス「WebstadR」を提供しております。飲酒運転に関するコンテンツも用意しておりますので、本教育にぜひご活用ください。

【参考資料】

[1] 読売新聞オンライン「横須賀の酒気帯び運転による多重事故、同乗していた男性が出頭「パニックになり立ち去った」」

https://www.yomiuri.co.jp/national/20250506-OYT1T50032/

[2] 読売新聞オンライン「飲酒運転で3人死亡事故、男は会社で検査後に飲酒か…出発まで40分の空き時間」

https://www.yomiuri.co.jp/national/20240823-OYT1T50046/

[3] 内閣府「令和4年交通安全白書」

https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r04kou_haku/zenbun/genkyo/feature/feature_02_2.html

[4] 警察庁「令和6年における交通事故の発生状況について」

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bunseki/nenkan/070227R06nenkan.pdf

[5] 東京海上ディーアール株式会社「業務前自動点呼が解禁されました―運送業の業務効率化と輸送の安全の両立に向けて―」

https://www.tokio-dr.jp/publication/column/202.html

[6] 東京海上ディーアール株式会社「11月から自転車運転中の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」の罰則が強化されます」

https://www.tokio-dr.jp/publication/column/159.html

執筆コンサルタントプロフィール

- 森山 淳司

- 運輸・モビリティ本部 主任研究員