11月から自転車運転中の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」の罰則が強化されます

- 交通リスク

2024/10/29

はじめに

2024年11月より、自転車運転中の道路交通法違反について、厳罰化されます。

厳罰化の対象となる違反行為は以下の2つです。

1.ながらスマホ

2.酒気帯び運転並びにほう助

いずれも、自転車運転者講習制度の対象(後述)となる危険行為に追加されました。

本稿では、これらの厳罰化の内容について解説します。

1.ながらスマホ

(1) 強化される罰則の内容

改正前後の罰則内容は下表のとおりです。

| 改正前 |

・ 5万円以下の罰金 |

| 改正後 | ・ 6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金 ・ 交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合、 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |

(2) 処罰される禁止行為

自転車運転中の、以下の行為が処罰の対象です。ただし、停止している間を除きます。

| ・ スマホでの通話 ※ハンズフリー装置を併用する場合等を除く ・ 画面注視(手で持った状態はもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止) |

2.酒気帯び運転並びにほう助

(1) 強化される罰則の内容

改正前後の罰則内容は下表のとおりです。

| 改正前 |

・ なし(今回の改正で新設)※行為そのものは以前から禁止 |

| 改正後 | ・ 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 (運転者本人に加え、自転車提供者も対象) ・ 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 (同乗者と、酒類提供者も対象) |

<重要!>

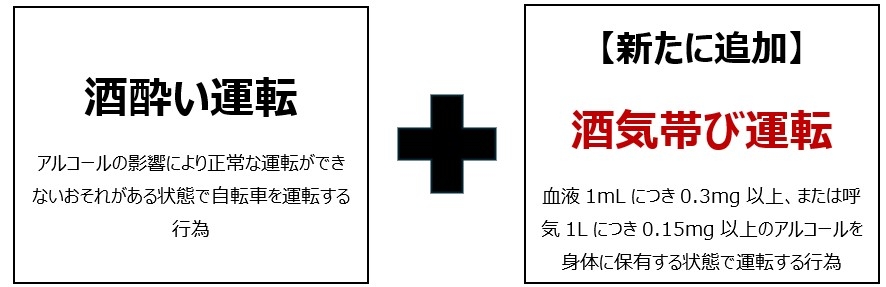

・飲酒運転については、これまで酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、今般の道交法改正により、酒気帯び運転も新たに罰則の対象となりました。

・新たに設定されたのは「処罰」であって、酒気帯び運転並びにほう助の行為自体は以前から禁止されています。

(2) 処罰される禁止行為

以下の行為が新たに処罰の対象となりました。

| ・ 酒気を帯びて自転車を運転すること。 ・ 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。 ・ 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。 ・ 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。 |

3.自転車運転者講習制度とは

(1) 制度概要

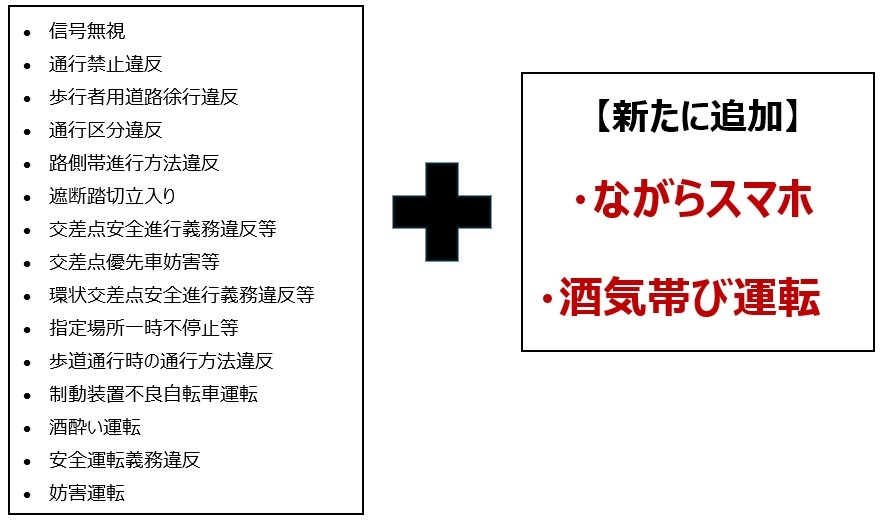

自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上反復して行った者は、都道府県公安委員会の命令により、講習の受講が義務付けられるという制度です。対象となる危険行為は15ありますが、これに今回厳罰化された「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」が追加されました。

(2) 対象者に発生する義務

・ 自転車運転者講習受講命令書を交付後の3か月以内に自転車運転者講習を受けること。

・ 受講手数料は6,000円、講習時間は3時間。

(3) 受講命令に従わなかった場合

5万円以下の罰金が課せられます。

おわりに

ながらスマホや酒気帯び運転は、大変危険な行為であることは論を俟ちません。にもかかわらず、厳罰化された背景には、これら危険行為が後を絶たないことがあります。自転車の事故で亡くなった人の8割、けがをした人の7割が何らかのルール違反をしていたことがわかっています(警察庁の調査より)。今回の厳罰化を契機に、改めてこれらは絶対にやってはいけない危険行為であることを認識し、安全に自転車を利用するようにしてください。

最後に、2022年11月に中央交通安全対策会議 交通対策本部が決定した、自転車を運転する際の基本的なルールを定めた「自転車安全利用五則」を示します。これらを徹底し、事故防止に努めてください。

|

1. 自転車は車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先 |

<参考文献>

・ 政府広報オンライン 『2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!』

https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html#firstSection

・ 警視庁 『自転車運転者講習制度』

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/koshu.html

<関連情報>

自転車の交通安全対策最新動向 | Tokio dR-EYE | 東京海上ディーアール株式会社

執筆コンサルタントプロフィール

- 川上 啓一

- 運輸・モビリティ本部 ユニットリーダー・主席研究員