自転車の交通安全対策最新動向

2024/3/18

目次

- はじめに

- 自転車の活用を推進する政府の動き

- 自転車の交通事故・違反の状況

- 警察庁の有識者会議によってまとめられた中間報告の内容

- 改正道路交通法によって増加するリスクと、事業者が講じるべき対策内容

- 最後に

自転車の交通安全対策最新動向 - Tokio dR-EYEPDF

執筆コンサルタント

川上 啓一

運輸・モビリティ本部 運輸・モビリティ第一ユニット ユニットリーダー・主席研究員

専門分野:交通リスク / 日本交通心理学会認定 交通心理士

運送事業者や営業車両を多数保有する一般事業者、レンタカー事業者等、幅広い企業・団体向けのコンサルティングを担当。

ドライバーへの直接指導、管理者層・経営層への交通リスクマネジメントシステム構築支援等により、交通事故削減に貢献。

1.はじめに

近年、政府は自転車の活用を推進している。自転車が、幼児から高齢者まで幅広い層が多様な用途で利用する国民の身近な交通手段であることに加え、地球温暖化ガスの排出量削減や近年、激甚化の傾向にある災害時の交通機能の維持、国民の健康増進等、あらゆる社会課題の解決策として、効果が期待されるからである。

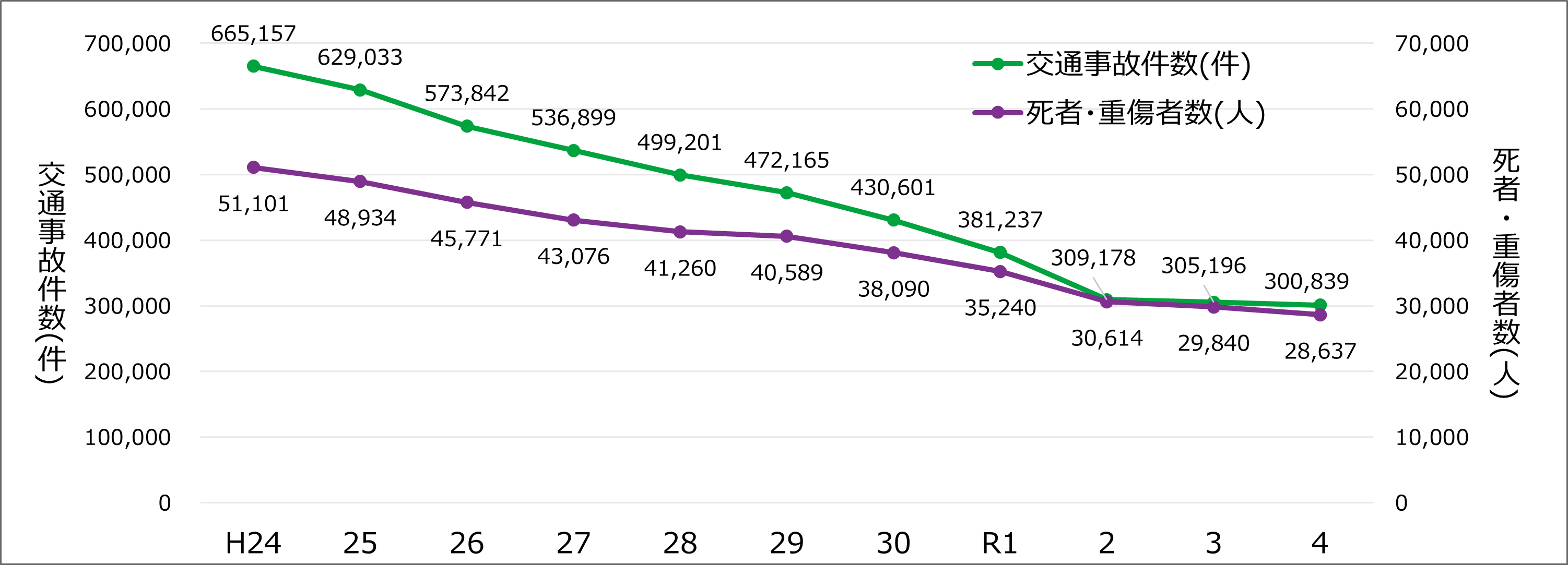

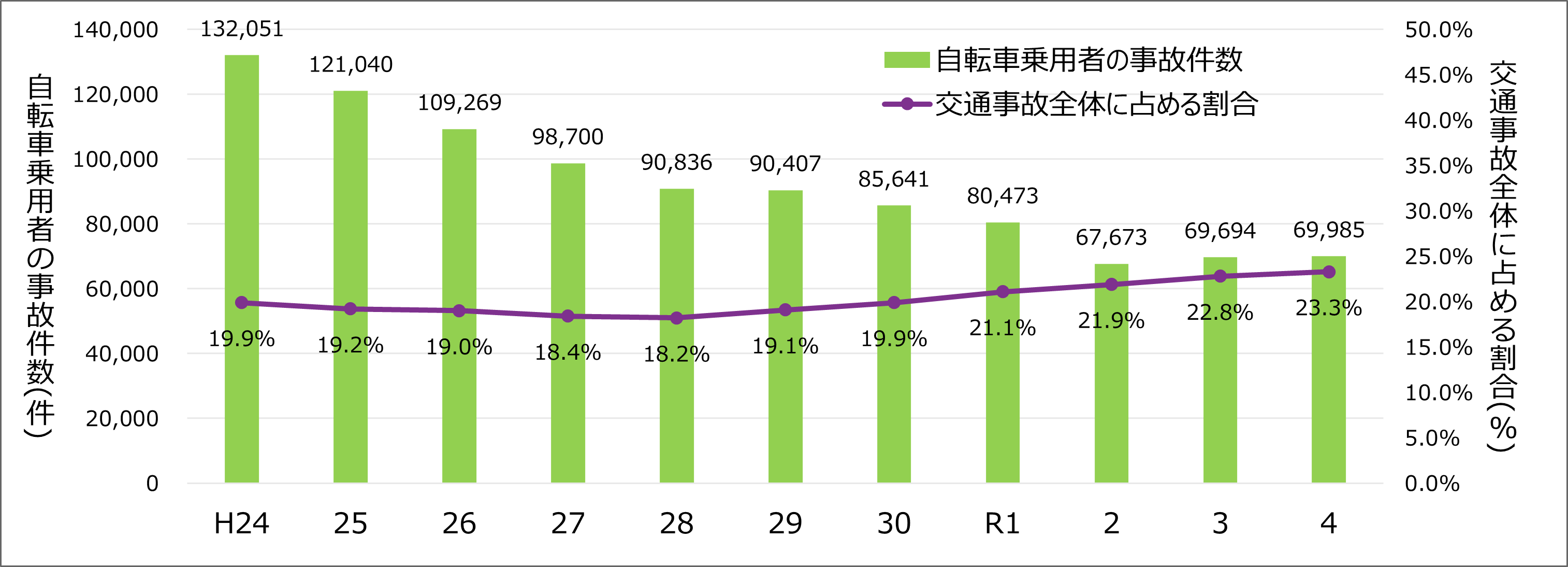

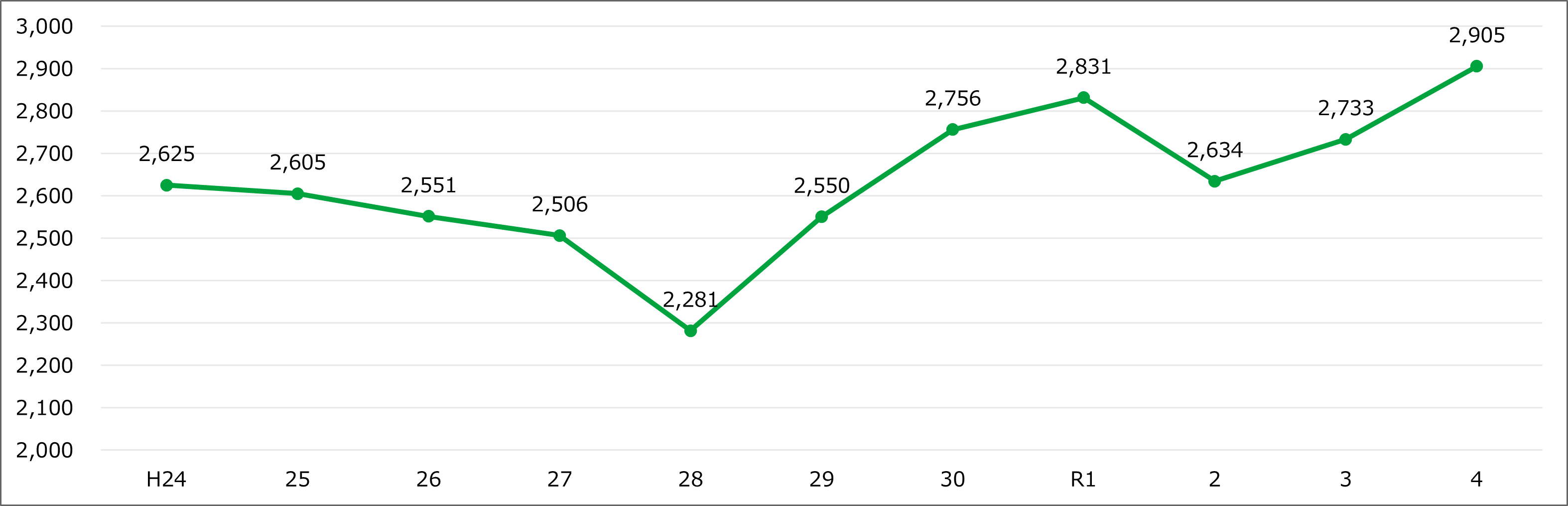

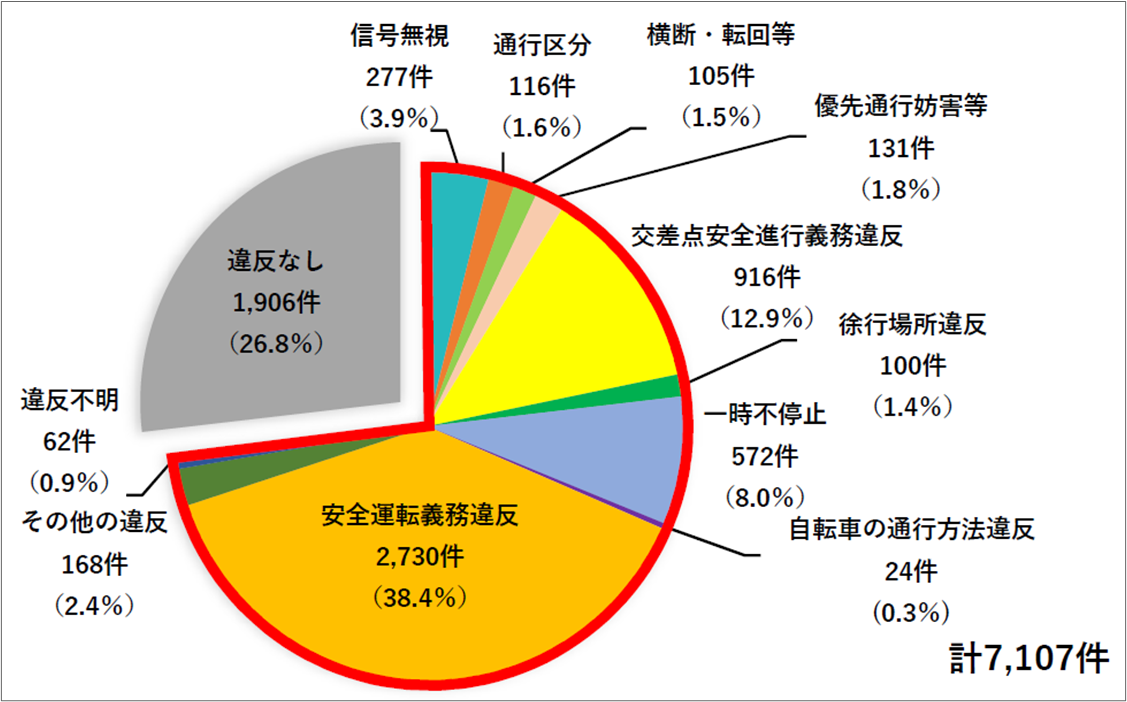

活用を推進する一方で、自転車の事故が新たな社会課題となりつつある。交通事故件数が減少傾向にある[1]中、自転車関連事故件数は令和3年に増加に転じた[2]ほか、自転車対歩行者事故の発生件数は、近年増加傾向[3]にある。さらに、自転車が当事者となった死亡・重傷事故件数の約4分の3には、自転車側に何らかの法令違反が認められる[4]。こうした状況に対し、警察庁は「良好な自転車交通秩序の実現」を目的とした有識者会議を令和5年8月から5回開催し、その具体策の検討結果をまとめた報告書[5]を令和6年2月に公表した。

本稿では、自転車活用を推進する政府の動き、近年の自転車事故や違反の状況、中間報告の内容について解説し、事業者が講じるべき対策内容を提案する。なお、本稿で取り上げる一連の動向は、自転車を業務利用する事業者のみならず、自転車通勤を認めている事業者、業務遂行のために自転車の運転が欠かせない業務委託先を持つ事業者にも影響を及ぼすものである。

2.自転車の活用を推進する政府の動き

自転車の活用を推進する政府のこれまでの動きをまとめると以下である。

|

第2次自転車活用推進計画 (https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/pdf/2plan.pdf) は、令和3~7年度までの5か年計画であり、以下の4つの目標の達成を目指して全国で取り組みが推進されている。

| 目標1:自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成 目標2:サイクルスポーツの振興等による活力ある健康長寿社会の実現 目標3:サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現 目標4:自転車事故のない安全で安心な社会の実現 |

3.自転車の交通事故・違反の状況

冒頭で、自転車の交通事故が増加傾向にあることを述べた。その内容をまとめると以下である。

|

<図表1 我が国の交通事故件数、死者・重傷者数>

出所:警察庁交通局「令和4年中の交通事故の発生状況」を元に弊社作成

<図表2 自転車乗用者(第1・第2当事者)の事故件数、並びに交通事故全体に占める割合>

出所:警察庁交通局「令和4年中の交通事故の発生状況」、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会

「良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する報告書」を元に弊社作成

<図表3 自転車対歩行者事故の発生件数の推移>

出所:警察庁交通局「令和4年中の交通事故の発生状況」を元に弊社作成

自転車の違反状況をまとめると以下である。

|

<図表4 自転車乗用中(第1・2当事者)の法令違反別死亡・重傷事故件数(令和4年)>

引用:良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する報告書 参考資料2

4.警察庁の有識者会議によってまとめられた中間報告の内容

第2次自転車活用推進計画と、現在の自転車事故の発生状況を踏まえ、有識者会議によってまとめられた中間報告における提言要旨は以下である。特徴は、自転車の運転者に加え、自動車の運転者に対しても対策案が提言されていることである。

|

これらのうち、特に自転車、自動車ユーザーにとって影響が大きいと考えられる点について、提言内容の要旨と背景を解説する。

(1)交通反則切符(いわゆる青切符)による取締り

①提言内容

②提言の背景

上記提言がなされた背景をまとめると、以下である。

|

(2)携帯電話使用等に対する罰則規定の制定

①提言内容

|

②提言の背景

上記提言がなされた背景をまとめると、以下である。

|

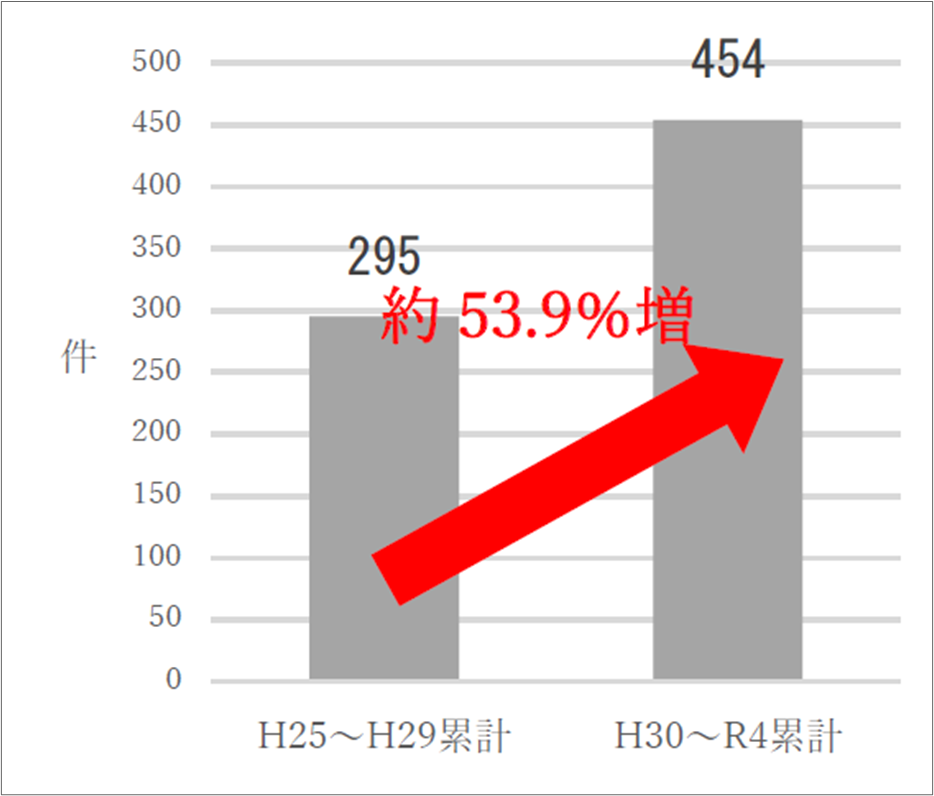

<図表5 自転車(第一当事者)の運転者による携帯電話使用等に起因する交通事故件数>

引用:良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書 22ページ

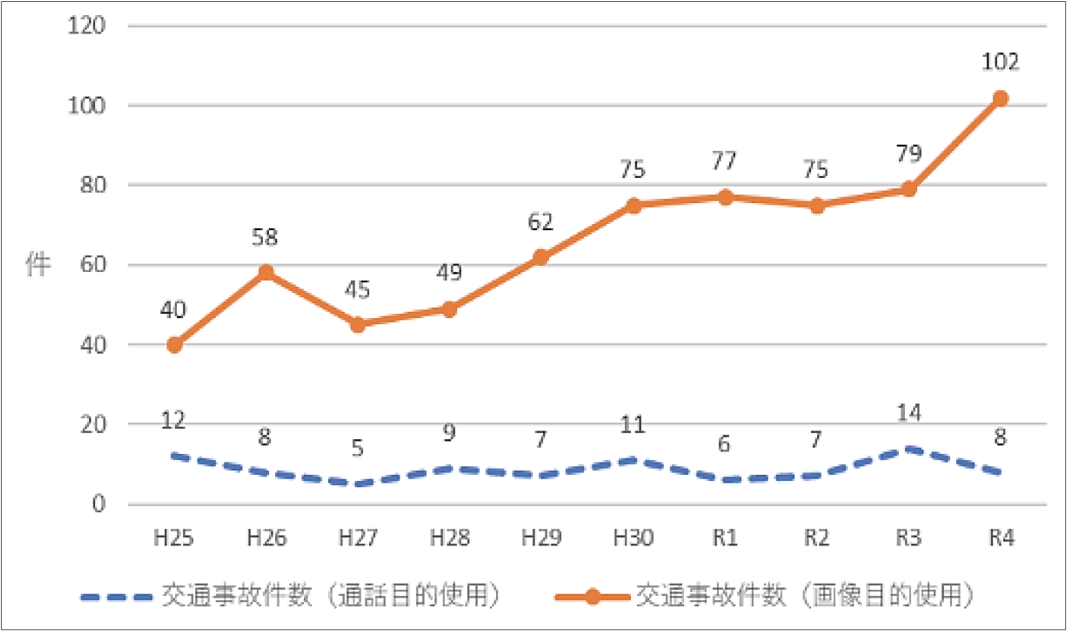

<図表6 自転車(第一当事者)の運転者による携帯電話使用等に起因する交通事故件数(携帯電話使用等の目的別)>

引用:良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書 22ページ

(3)酒気帯び運転に対する罰則規定の制定

①提言内容

|

②提言の背景

上記提言がなされた背景をまとめると、以下である。

|

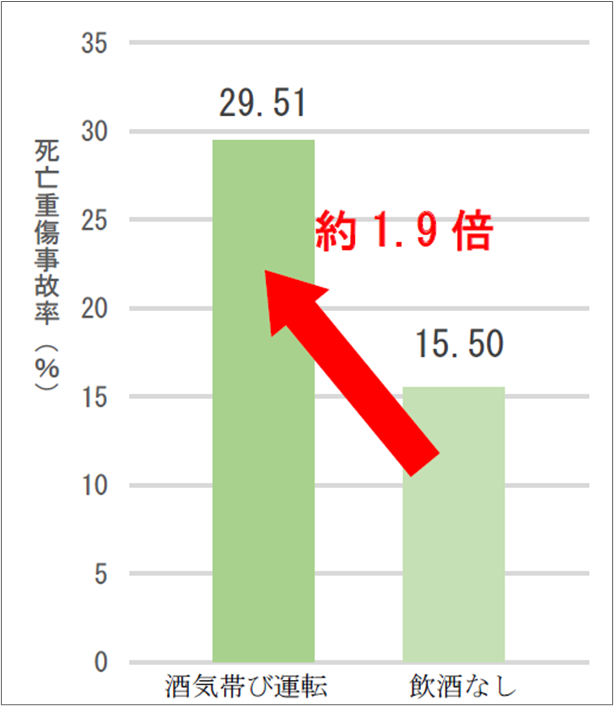

<図表7 自転車(第一当事者)の交通事故における死亡重傷事故率(H25~R4累計)>

引用:良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書 23ページ

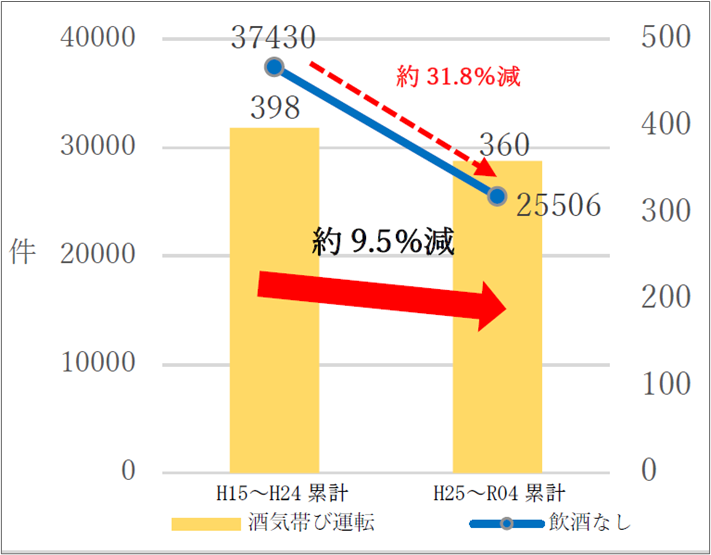

<図表8 自転車(第一当事者)の交通事故における死亡重傷事故件数>

引用:良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書 23ページ

(4)車道を通行する自転車の保護

①提言内容

|

②提言の背景

上記提言がなされた背景をまとめると、以下である。

|

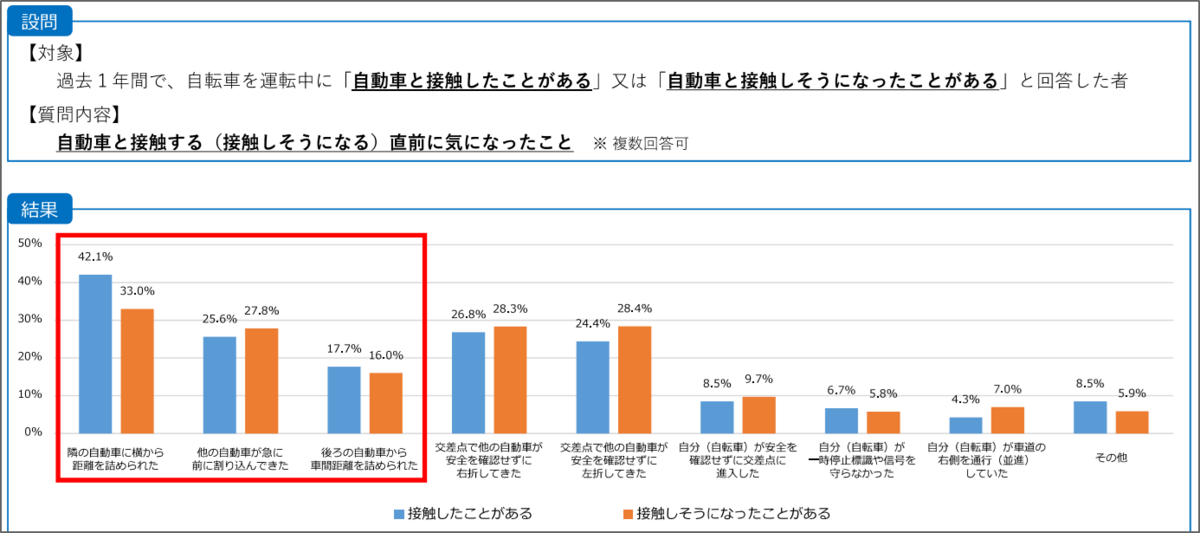

<図表9 自転車と自動車の接触に関するアンケート調査結果>

引用:良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する報告書 参考資料13

(5)自転車通行空間における違法駐車対策

①提言内容

|

②提言の背景

上記提言がなされた背景をまとめると、以下である。

|

5.改正道路交通法によって増加するリスクと、事業者が講じるべき対策内容

4.で述べた提言が道路交通法に盛り込まれた場合に、増加するリスクがある。その内容と、事業者が講じるべき対策内容を述べる。

(1)増加するリスク

改正道路交通法によって増加するリスクは2つあると考えられる。

一つは、違反で検挙されるリスクである。違反で検挙された場合、現場での手続きや、反則金の納付等、一定の時間が取られ、生産性が低下する。また、業務命令による自転車使用にもかかわらず、検挙されるのは個人であるため、従業員のモチベーションが低下するリスクも増加する。

もう一つは、レピュテーションリスクである。道路交通法の改正によって、自転車の運転や、自動車の自転車追い越し時の挙動、駐車違反に対する世間の目が、より一層厳しくなることが予想される。これにより、それまでは問題にならなかったような不安全な運転行為が、企業のブランドイメージの毀損や苦情につながるリスクが増加する。

(2)対策の要点

上記リスクへの対策を進めるにあたって、押さえておくべき要点は2つある。一つはPDCAサイクルを回すことである。特に最初のPlanでは、リスク要因に合致した対策を立てることが重要だ。また、定量的な目標を立て、後に計画が目標通りに進んだかどうか、チェックできるようにしておくことが、対策の継続性につながる。

もう一つは、運転者に対する対策だけでなく、運転者の業務環境を左右するマネジメントに対しても対策を行うことである。違反やその先の事故は、最終的には運転者個人が惹起するものだ。しかし、その背景に着目すると、運転者の置かれた環境による影響は無視できない。特に、事業者の業務命令で運転する時、あるいは委託された業務の遂行に自転車等の運転が欠かせない時に、その業務による急ぎ・焦り、疲労や眠気が生じるなどして、本人の意図しない形で危険運転が惹き起こされる場合があることを、事業者は理解する必要がある。法令においても、以下の3つの要件をすべて満たしたとき、自転車事故の「使用者責任」が認められる。

自転車事故の「使用者責任」が認められる3つの要件[9]

|

よって、対策は運転者本人と事業者のマネジメントの2つの観点から提案する。

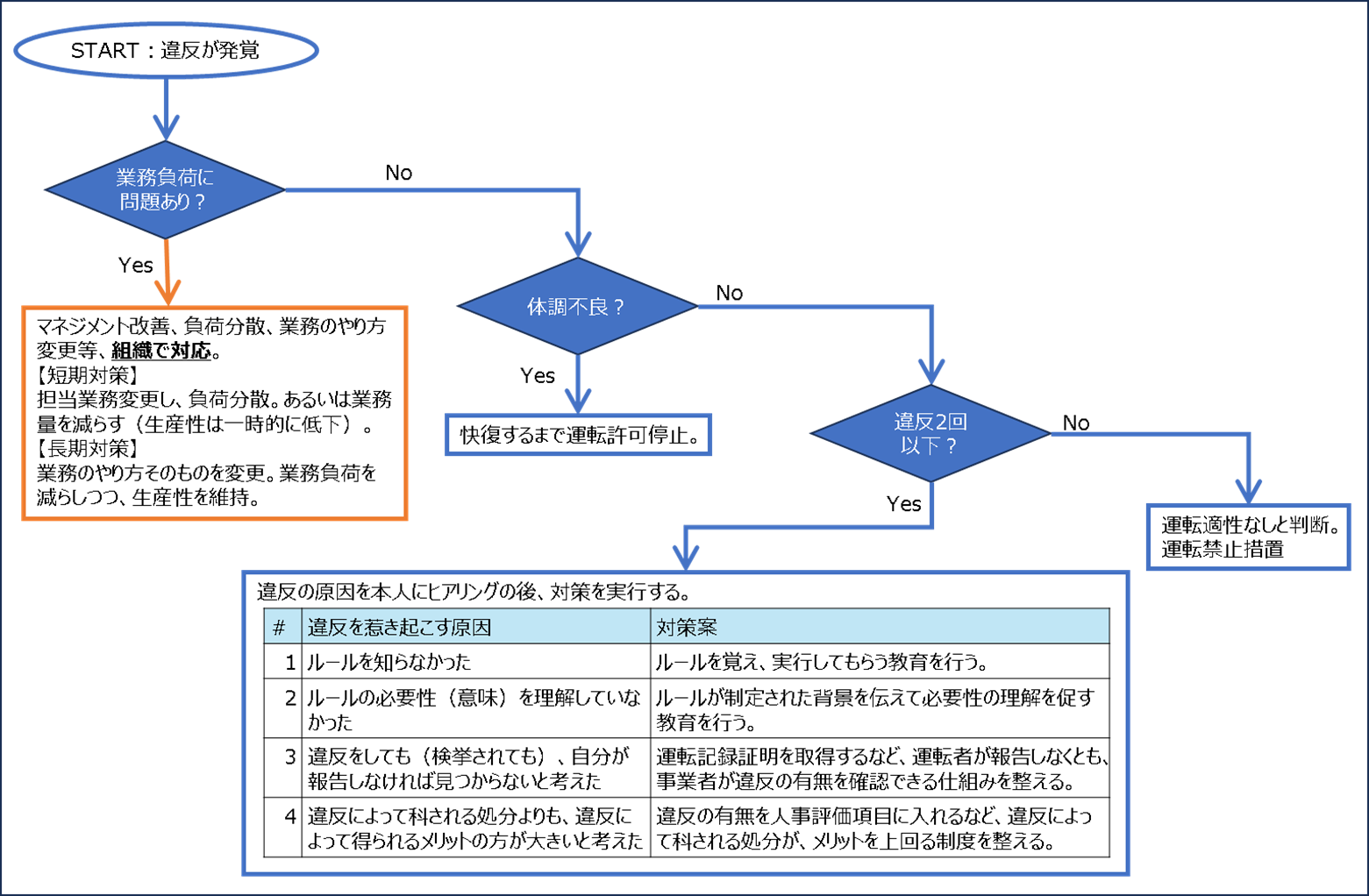

(3)運転者向け対策のポイント

交通違反の原因は複数考えられるが、ほぼすべて、運転者に原因があると考えて差し支えない。よって、対策は違反を起こした本人が二度と違反を惹き起こさない働きかけを設定することが望ましい。運転者が交通違反を惹き起こす原因は、図表10に示す4つが挙げられる。それぞれ、原因に応じた対策を行うことが求められる。

<図表10 違反を惹き起こす原因と対策案>

| # | 違反を引き起こす原因 | 対策 |

| 1 | ルールを知らなかった | ルールを覚え、実行してもらう教育を行う。 |

| 2 | ルールの必要性(意味)を理解していなかった | ルールが制定された背景を伝えて必要性の理解を促す教育を行う。 |

| 3 | 違反をしても(検挙されても)、自分が報告しなければ見つからないと考えた | 運転記録証明[10]を取得するなど、運転者が報告しなくとも、事業者が違反の有無を確認できる仕組みを整える。 |

| 4 | 違反によって科される処分よりも、違反によって得られるメリットの方が大きいと考えた | 違反の有無を人事評価項目に入れるなど、違反によって科される処分が、メリットを上回る制度を整える。 |

出所:弊社作成

図表10のような対策を施してもなお、繰り返す違反を惹き起こす運転者は、残念ながら自転車や自動車を運転する適性が無いと判断せざるを得ない。つまり、運転禁止とし、自身が運転しない交通手段で移動してもらう、そもそも運転の必要のない部署への転属措置とするといった対応が必要となる。

(4)マネジメント向け対策のポイント

5.(2)で述べた通り、運転者はその置かれた環境や状態によって、違反を惹き起こしやすくなることがあり、その要因は主に2つある。一つは、運転者の急ぎ運転を惹き起こすほどの業務負荷である。急ぎ運転は、車両の走行スピードを上昇させる、安全距離の確保や安全確認を怠る、スマートフォン等を使用しながら運転する、一時停止標識や信号を無視するといった危険な運転を惹き起こす。当然、交通違反で検挙される、事故に至るリスクが増加する。

もう一つは、体調不良である。ここでいう体調不良は、疾病のみならず、疲労や眠気も含むものと定義する。体調不良は、車両の運転に必要な注意資源を著しく減少させてしまう。要するに、運転者本人が意図しない中で、安全距離の確保や安全確認を怠る、一時停止標識や信号を無視するといった危険な運転がなされてしまう。

対策は、当たり前のことを着実にやることに尽きる。つまり、急ぎ運転を惹き起こさないように業務負荷を調整する、体調不良の状態で車両の運転をさせないことである。これらの対策に決まった形や、すぐに確実に効く特効薬のようなものは存在しない。日々のマネジメントの中で、運転者と必要十分なコミュニケーションをとって、急ぎ運転や体調不良の有無を確認し、都度対応を取る必要がある。

(5)適切な再発防止対策の選択方法

残念ながら、違反を惹き起こしてしまったことが発覚した場合、再発防止対策を進めることになる。これまで述べた通り、違反には様々な原因があり、原因に応じて適切な対策を選択することが肝要である。図表11に、原因に応じて適切な対策を選択するためのチャート図を掲載した。参考にされたい。

<図表11 原因に応じた対策選択チャート>

出所:弊社作成

(6)保険による対策

対策を講じても、違反や事故をゼロにすることは非常に難しい。万一に備えて、保険による対策も必要である。近年は、条例による保険加入を促進する動きもみられる。自転車保険の加入を義務付ける条例は、平成27年10月に兵庫県で初めて導入された。以降、制定する地方自治体は増え、令和5年4月1日現在で、32の都道府県で自転車損害賠償責任保険等[11]への加入を義務付ける条例が制定されている。早めに、自社や業務委託先の保険加入状況を確認されたい。なお、業務で従業員が自転車事故を起こし、使用者責任が認められた場合、個人の保険では、損害は補償されない。事業者自身が保険を契約し、損害に備える必要があることにも注意されたい。

6.最後に

本稿では、令和5年12月に公表された、「良好な自転車交通秩序の実現」を目的とした対策検討結果の内容を解説するとともに、事業者が講じるべき対策内容をまとめた。本稿が、自転車の安全な活用推進の一助となれば幸いである。

参考情報

執筆コンサルタント

川上 啓一

運輸・モビリティ本部 運輸・モビリティ第一ユニット ユニットリーダー・主席研究員

専門分野:交通リスク

脚注

[1] 出所:警察庁交通局「令和4年中の交通事故の発生状況」表3-1-1 令和5年3月

[2] 出所:警察庁交通局「令和4年中の交通事故の発生状況」表3-7-1 令和5年3月

[3] 出所:警察庁交通局「令和4年中の交通事故の発生状況」表3-7-3 令和5年3月

[4] 出所:警察庁交通局「令和4年中の交通事故の発生状況」表3-7-2 令和5年3月

[5] 出所:良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会「良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する報告書」令和6年2月

[6] 交通反則通告制度とは、交通違反の急増により、すべての違反者に対して通常の刑事手続きを行うことによる負担を回避し、交通違反を簡易迅速に処理する必要性が生じたことから、昭和42年に設けられた。具体的には、運転者がした反則行為(簡易迅速な処理になじむ、現認可能・明白・定型的な違反行為)について、これを簡易迅速に処理することで違反者・捜査機関双方の負担軽減を図る。

[7] 自動車等の運転者に対し、自転車の側方を通過するときは1.5メートル以上の安全な間隔を保つか、又は徐行していただくよう呼び掛けるもの。愛媛県自転車安全利用研究協議会が平成27年11月15日(愛媛サイクリングの日)に開始した。https://www.pref.ehime.jp/page/10490.html

[8] 出所:警察庁「自転車の交通ルールに関するアンケート調査報告書」 2023年8月

[9] 引用:自転車活用推進官民連携協議会「自転車通勤導入に関する手引き P.32」令和元年9月

[10] 事業者が従業員の運転記録証明を取得する場合は、本人の同意と委任状への記名・捺印が必要。https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/196/Default.aspx

[11] 出所:国土交通省ホームページ https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/promotion/index.html