水害リスクを身近に感じる読み解き方 ①水の動き方をイメージしよう

- 自然災害

2024/8/15

近年、ハザードマップ(あるいは、その基となる浸水想定区域図)をはじめとした、水害リスク関連の情報は、多くの方が名前くらいは知っている存在となりました。一方で、特に水害の被災経験がない方にとっては、そうした情報や各地で発生する被災事例をみても、自社のリスクを具体的にイメージしづらいのではないでしょうか。

弊社では、そのようなギャップの解消を目指して、「まず何から見ればよいか」を軸に、水害リスク関連の情報を整理したり1 、実際の洪水事例とハザードマップを比較したり2といった記事を発信してきました。本コラムではこれらの記事を補完するものとして、様々な情報から自社の水害リスクを、より身近に想定するためのヒントを紹介していきます。

一般家庭にも配布されているハザードマップでは、数mもの浸水が、一面に想定されている場面をよく見かけます。また、実際の浸水事例とハザードマップとを引き比べ、水害リスクのある場所で浸水があったことを示す記事もみられます。

日本の河川氾濫は、堤防が決壊する箇所などによって、浸水する地域が大きく異なるという特徴があります。ハザードマップはこれを考慮して、同じ河川でも様々な箇所が決壊した場合の浸水を重ね合わせて表示しています。したがって、想定されている規模の洪水(降雨や河川の増水、さらには堤防の決壊)が起こったとしても、そこに示されている地域すべてが同時に浸水するわけではありません。

それでは、ハザードマップ上で自社拠点の水害リスクが想定されている場合、具体的にどこからの氾濫に注意すべきなのでしょうか。また、ある地域で実際に起こった氾濫が、自社周辺でも起こり得ることか否かをどのように判断すればよいのでしょうか。

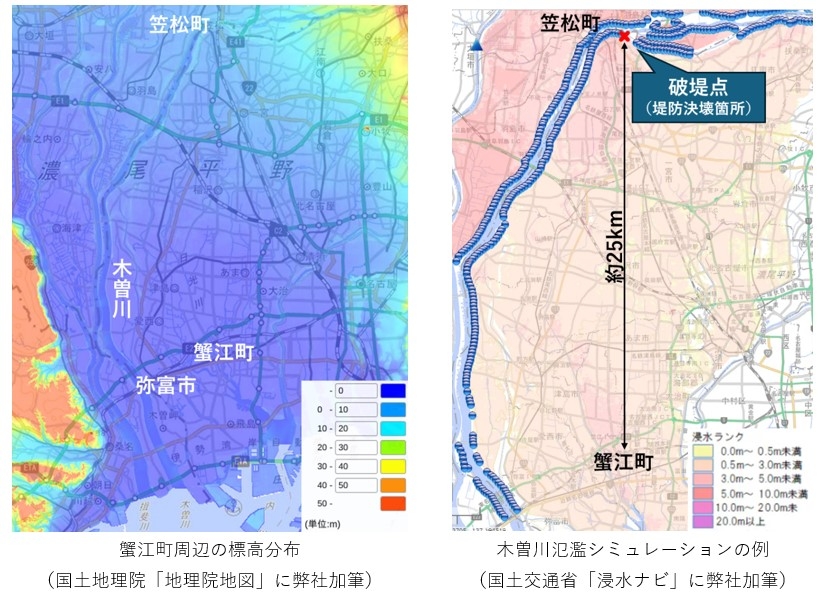

鍵となるのは、水は高所から低所に流れるという当たり前の事実です。例として、木曽川の氾濫による浸水が想定されている、愛知県蟹江町に自社拠点があると仮定して、その周辺の水害リスクを見てみましょう。国土地理院の提供する「地理院地図」3などを参照すると、蟹江町の位置する濃尾平野は、内陸から沿岸にかけて、わずかな高低差があるものの、広大な範囲でほとんど平坦なことがわかります。遮るもののないこうした場所において、木曽川のような大河川から氾濫した大量の水は、沿岸に向けてどこまでも広がってゆくことが容易に想像できるでしょう。

洪水の危険性を考える場合、普通の感覚では自社拠点から近い箇所(蟹江町から見た場合は弥富市など)での氾濫が最も気になるところですが、高所から低所へ(ここでは内陸から沿岸へ)流れる水の動きをイメージすると、20 km以上離れた岐阜県笠松町周辺からの氾濫でも、浸水の危険性が想定されます。破堤点(堤防決壊箇所)ごとの浸水を示した「浸水ナビ」4 を参照すると、このイメージがより明確になるでしょう5 。

水害リスクを読み解く、その他の鍵としては、渋滞した水はあふれ返るといった点も挙げられます。この現象も、例えば連休の高速道路などを想像すると、ごく当たり前のことといえるでしょう。

令和6年7月25日からの大雨によって、山形県では最上川中流域などで氾濫が発生しました 6。このうち陸羽西線津谷駅南側の地域は、最上川と支川の鮭川とが合流する地点でもあります。また、古口駅周辺から下流側の地域は、開けている津谷駅周辺とは対照的に、山肌が河川両岸に迫っており、文字どおり「ボトルネック」のような地形となっています。こういった場所で水があふれ返ったり滞留したりする様は、「バックウォーター」という専門用語を持ち出さなくても、交通渋滞さながらにイメージできるのではないでしょうか。

今回と同様の現象は、令和2年7月豪雨における球磨川の氾濫 7や、令和元年東日本台風における千曲川の氾濫 8などでもうかがえます。

自然災害は、様々な要素が関係する複雑な事象でもありますが、そこで起こっている水の動き方は意外にもシンプルです。今回ご紹介した河川氾濫以外でも、例えば内水氾濫でよく見られるアンダーパスの水没も、水が高所から低所へ流れることの結果ですし、下水道が逆流することも、接続する河川の増水によって水が渋滞した結果に他なりません。

ハザードマップや被災事例など、水害リスク関連の情報に接した際には、それらがどのような水の動きによって生じるかイメージしてみるとよいでしょう。イメージを念頭に周辺の地形を見渡してみると、自社の水害リスクを、より具体的に想定できるのではないかと思います。

__________________________________

1 リスクマネジメント最前線「これだけは知っておきたい水害リスク情報〈2023年版〉」

2 コラム「事例から見る洪水ハザードマップの読み方(上級者向け)」

3 国土地理院「地理院地図」

4 国土交通省「浸水ナビ」

5 浸水ナビでは、氾濫した水が遠方まで到達する過程をアニメーションで見ることができます。

6 被害の概要についてはコラム「令和6年7月25日からの大雨による被害と水害への備え」もご参照ください。

7 国土地理院「令和2年7月豪雨に関する情報」

8 国土地理院「令和元年東日本台風に関する情報」

9 国土地理院「令和6年(2024年)7月25日からの大雨に関する情報」

執筆コンサルタントプロフィール

- 安嶋 大稀

- 企業財産本部 主任研究員