令和6年9月20日からの大雨の被害と特徴

2024/10/3

目次

- 大雨・洪水の概況

- 被害の状況

- 本災害の特徴 ~河川氾濫~

- 本災害の特徴 ~土砂災害~

- まとめ

- 用語解説

令和6年9月20日からの大雨の被害と特徴 - TdR EYEPDF

佐藤 遼次

企業財産本部 リスクソリューションユニット 兼 データビジネス創発ユニット 主任研究員

専門分野:自然災害リスク評価、サプライチェーンリスク評価

安嶋 大稀

企業財産本部 CATモデリングユニット 主任研究員

専門分野:自然災害リスク評価

新井 茉莉

企業財産本部 企業財産リスクユニット 主任研究員

専門分野:火災爆発・自然災害リスク評価 他、当社発行レポート「これだけは知っておきたい水害リスク情報〈2023年版〉」を執筆。

前線等の影響により、2024年9月20日から22日ごろにかけて石川県を中心に大雨となり、水害や土砂災害が発生した。本稿ではこの大雨による被害と、そこでみられた様々な特徴についてまとめる。なお、本稿は2024年9月26日時点の情報に基づくものである。

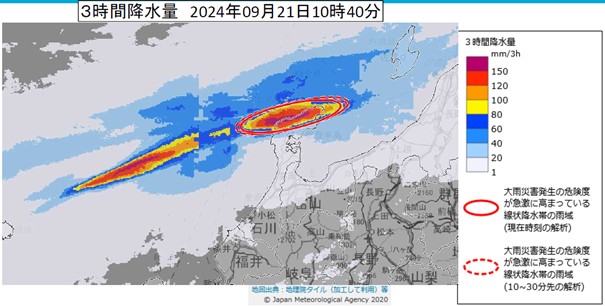

1.大雨・洪水の概況

前線や台風第14号の影響により、東北地方から西日本にかけての広い範囲で2024年9月20日ごろから雷を伴う大雨となった。秋田県や石川県では線状降水帯も発生し(図 1)、これにより大雨災害の危険度が急激に高まったことから、21日に輪島市、珠洲市および能登町に大雨特別警報が発表された。これらの地域では降雨量が100年に1度の規模を超える(後述)など、記録的な大雨となった。

図 1 線状降水帯の発生状況[1]

2.被害の状況

本稿執筆時点で、参照できる被害状況は以下のとおりである。被害の情報は伝達されるまでに時間を要する場合があるため、引き続き各所の発信を注視する必要がある。

|

単位:人 |

死者 |

行方不明者 |

安否不明者 |

重傷者 |

軽傷者 |

| 石川県 |

8 |

2 |

4 |

1 |

11 |

|

熊本県 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

| 住家被害 |

仮設住宅被害 |

|

| 床下浸水(棟) | 床上浸水(戸) | |

| 山形県 | 24 | - |

| 新潟県 | 3 | - |

| 石川県 | 2 |

533 |

|

石川県内 |

孤立集落数・人数 |

|

輪島市 |

8地区34箇所・289人 ※一部地区の人数は調査中 |

|

珠洲市 |

3地区11箇所・55人 |

|

能登町 |

1地区1箇所・23人 |

|

種類 |

被害概要 |

|

水道 |

停電の影響による水道施設の停止や水道管の破裂により、断水が発生

|

|

電力 |

複数の自治体で停電が発生

|

|

道路 |

県管理道路における通行止め箇所:20路線34箇所 |

3.本災害の特徴 ~河川氾濫~

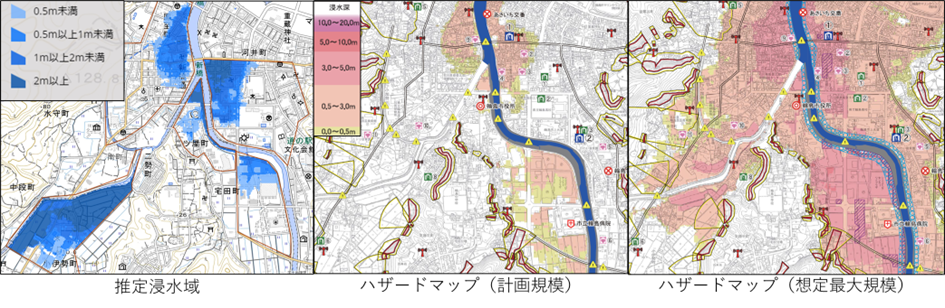

(1)ハザードマップで示された地域で浸水したが浸水域はこれに限らない

河原田川の氾濫による輪島市役所周辺の浸水域を、輪島市が公開するハザードマップと比較すると、大部分の浸水がハザードマップで示された地域の中で生じていたことがわかる(図 2)。図中の南西側の浸水域に着目すると、ここは計画規模(およそ50年に1度)のハザードマップでは対象外の一方、想定最大規模(およそ1000年に1度)のハザードマップではその多くが対象となっている。今回の大雨が100年に1度の規模を超えるものであったことを踏まえると、ここでの浸水は意外なものではなく、予め想定されていた水害のリスクが顕在化したものといえる。

ハザードマップは浸水する可能性がある地域を示したものであり、想定された規模の洪水が生じても必ずそのとおりに浸水するわけではない。それでも、そこで想定された浸水は本当に起こり得るものであることを、今回の事例は改めて示している。一方、今回の大雨ではハザードマップの範囲外の地域(例えば図 2南西端)や、ハザードマップが未整備の河川でも浸水が生じている。ハザードマップの範囲外であることは水害のリスクがゼロであることを示しているわけではないという事実も、改めて認識する必要があるだろう。

図 2 輪島市役所周辺の推定浸水域[4]とハザードマップ[5]との比較

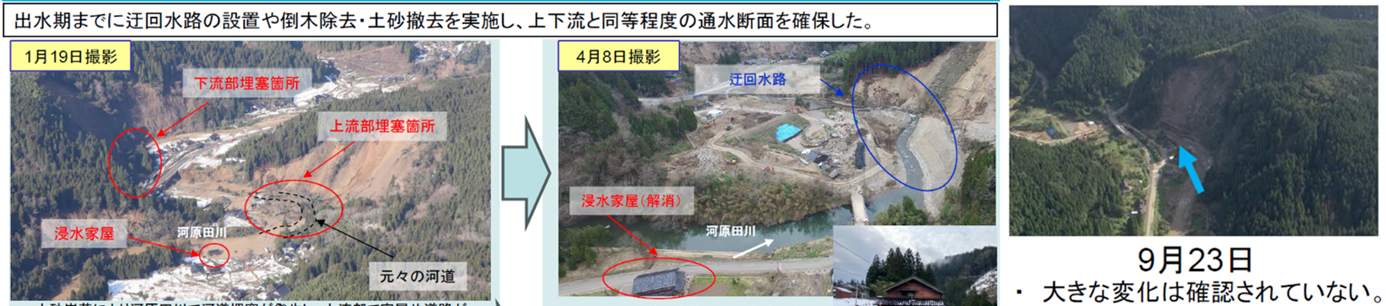

(2)能登半島地震における河川の被害による直接的な洪水への影響は現時点では明確でない

令和6年能登半島地震[6]では、護岸の損傷や、土砂災害による河道の閉塞等、河川にも多くの被害が生じた。一方、本稿執筆時点では、その被害によって今回の大雨による浸水が拡大したことを示唆する情報は見当たらない。これは、各地の浸水は降雨の規模の大きさ自体が主な要因であり、例え能登半島地震がなかったとしても、同程度の浸水が生じていた可能性が高いことを示しているともいえる。また一方で、国は夏場を前に洪水の拡大が懸念される箇所で応急処置を行っており(図 3)、これが功を奏した可能性も考えられる。

土砂災害に対しては能登半島地震の直接的な影響も想定され(今回発生した土砂災害に起因する「土砂・洪水氾濫」等については後述)、またインフラ被害や被災された方々の生活再建の面からも今回の大雨の被害と決して無関係ではない。一方、少なくとも浸水被害については地震被災地であるから生じたものではなく、降雨や地理的条件によっては全国どこでも生じ得るものと、とらえるべきであろう。

図 3 河原田川における能登半島地震への応急処置[7]と大雨後の様子[8]

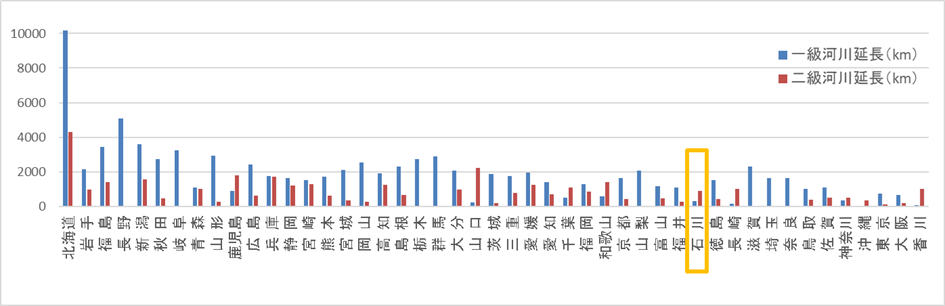

(3)中小河川においても浸水被害への警戒が必要

今回の大雨により、石川県が管理する20水系27河川において、河川氾濫による浸水被害が確認された。このうち町野川で2箇所の堤防決壊、河原田川では河岸侵食が発生した(図 4)。

都道府県別の河川の長さを比較すると、石川県は一級河川(主に国が管理)の延長が全国で43位であるのに対し、二級河川(都道府県管理、一般に中小河川と呼ばれる)延長は18位である[9]。石川県の面積が全国で35位と小さいことも踏まえると[10]、中小河川数が全国的に見ても相対的に多い地域だといえる(図 5)。

中小河川は流域面積が小さく河川の長さも短いため、洪水が早く到達し急激に増水する特徴がある[11]。今回の大雨でも多くの河川で短時間のうちに増水・氾濫が発生した。近年、大河川での浸水被害が頻発し注目されているが、中小河川流域についても浸水被害への十分な警戒が必要である。

図 4 河川・ダムの対応状況[12]

図 5 都道府県別・河川延長(左から都道府県面積順)[9],[10]

4.本災害の特徴 ~土砂災害~

(1)100年に1度よりもさらに稀な規模の豪雨が土砂災害を誘発

弊社では、降雨を誘因とする土砂災害の発生確率について、豪雨度(「6. 用語解説」参照)という指標を用いて、日本全国を対象に計算した結果をデータベース化している[13]。このデータベースから、輪島および珠洲(代表点として気象観測所の位置)における、再現期間100年の豪雨による土砂災害発生確率[14]を確認したところ、およそ10~15%であった。この発生確率は全国の平均よりも低く、仮に100年に1度程度の雨が降ったとしても、相対的に見てそれほど土砂災害の起こりやすい地域ではなかった。

しかしながら、輪島・珠洲における9月21日までの観測降雨から豪雨度を計算した結果、その値は再現期間100年の豪雨度を大きく超えていた。この降雨による土砂災害発生確率はおよそ20~35%であり、100年に1度よりもさらに稀な規模の豪雨が、土砂災害の起こりやすさを大きく高めていたことがわかる。

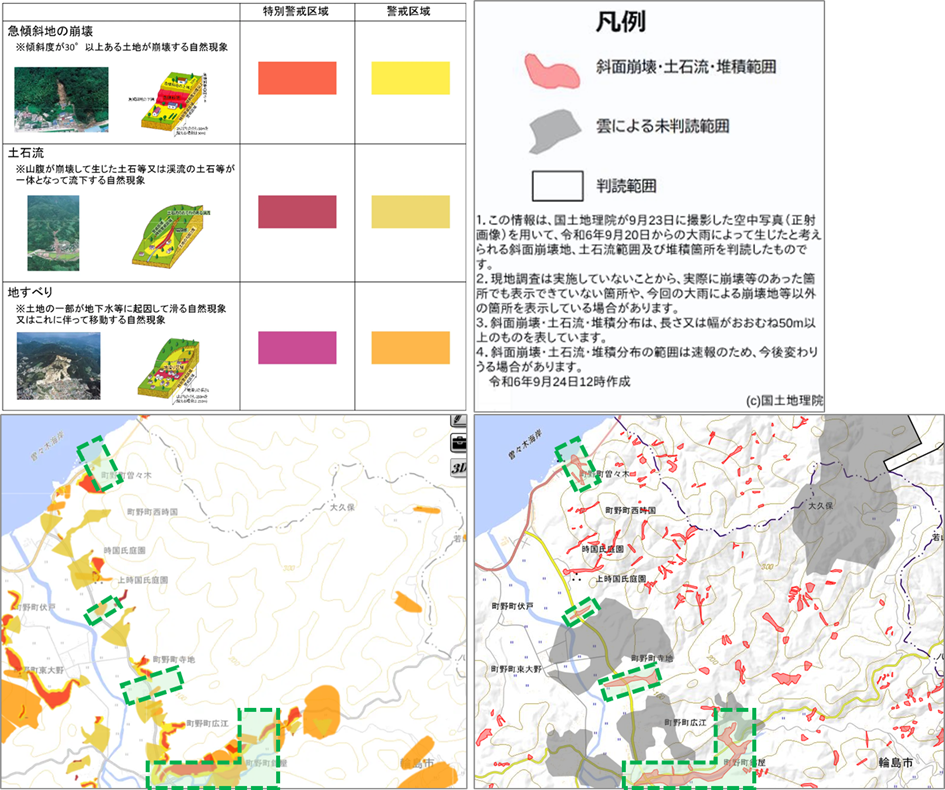

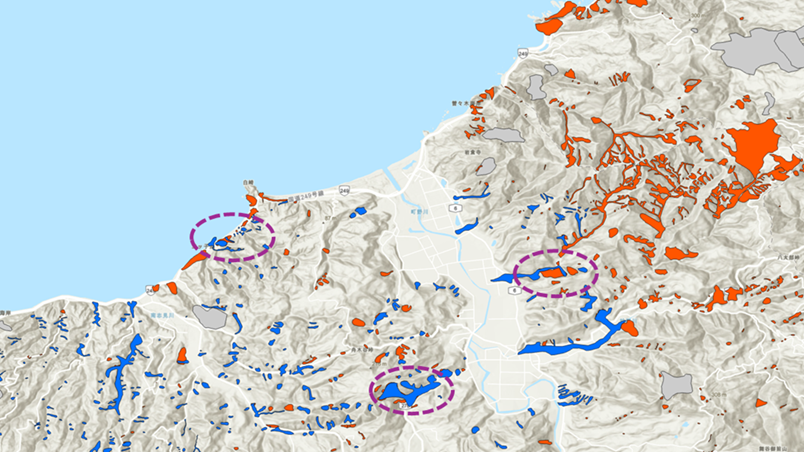

(2)発生箇所は土砂災害警戒区域と概ね整合するも、山地では警戒区域外の発生も多い

次に、今回の土砂災害発生箇所と土砂災害警戒区域を比較する。国土地理院では、9月23日に撮影した空中写真を用いて、今回の大雨によって生じたと考えられる斜面崩壊地、土石流範囲および堆積箇所(以下「土砂災害箇所」という)を判読し、公開している。これを国土地理院の「重ねるハザードマップ」と比較することで、土砂災害箇所と土砂災害警戒区域の位置関係を確認した。その結果、国道・県道沿いの土砂災害箇所については概ねハザードマップ情報と整合性が見られた一方で、山地内での土砂災害箇所はハザードマップ情報で示されていない部分も多く見られた(図 6)。

図 6 輪島市北部におけるハザードマップ(左図)[15]と斜面崩壊等データ(右図)[16]との比較(破線の枠は弊社加筆)

土砂災害警戒区域の指定は、国民の生命を守ることを目的としているため、居住地や施設から離れた山間部まで網羅的に指定されるものではないことに、改めて留意する必要がある。一方で、2020年の土砂災害防止対策基本指針の変更を受けて、より詳細な地形データを用いた基礎調査の見直しが都道府県により進められており、今後、土砂災害警戒区域の指定範囲が拡充されることが期待される。ただし、基礎調査から指定の完了までには一般に年単位の時間を要するため、今すぐ土砂災害警戒区域が更新されるわけではない点に留意が必要だ。

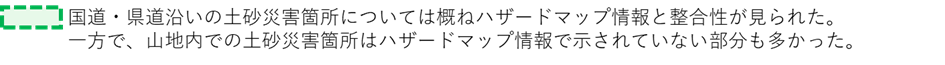

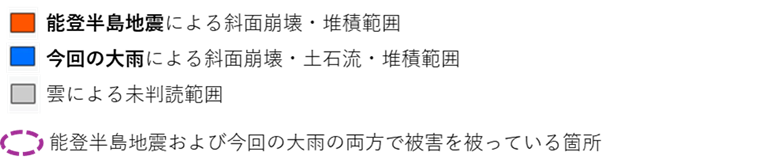

(3)能登半島地震と今回の大雨による土砂災害が同じ場所/周辺で発生しているケースも

国土地理院の公開データを基に、令和6年能登半島地震および今回の大雨によって生じた土砂災害箇所を比較した(図 7)。その結果、同じ場所で土砂災害が発生しているケースも見られた。また、能登半島地震による土砂災害箇所の周囲でも、今回の大雨で新たな土砂災害が発生している。

地震で斜面が不安定になり、その後の大雨で被害が拡大した可能性も考えられる。例えば阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)では、地震で六甲山地が大きく揺れ、700箇所以上の土砂災害が発生した。さらにその後の降雨等で崩落地は2,000箇所以上に増加した[17]。地震後は、土砂災害警戒区域だけでなく、傾斜が緩やかな斜面や渓流でも少しの雨で土砂災害が起こる恐れがあるため注意が必要である。

図 7 輪島市北部における斜面崩壊等データの比較(国土地理院のデータ[16],[18]を基に弊社作成)

(4)土砂・洪水氾濫により広範囲に被害が発生した可能性

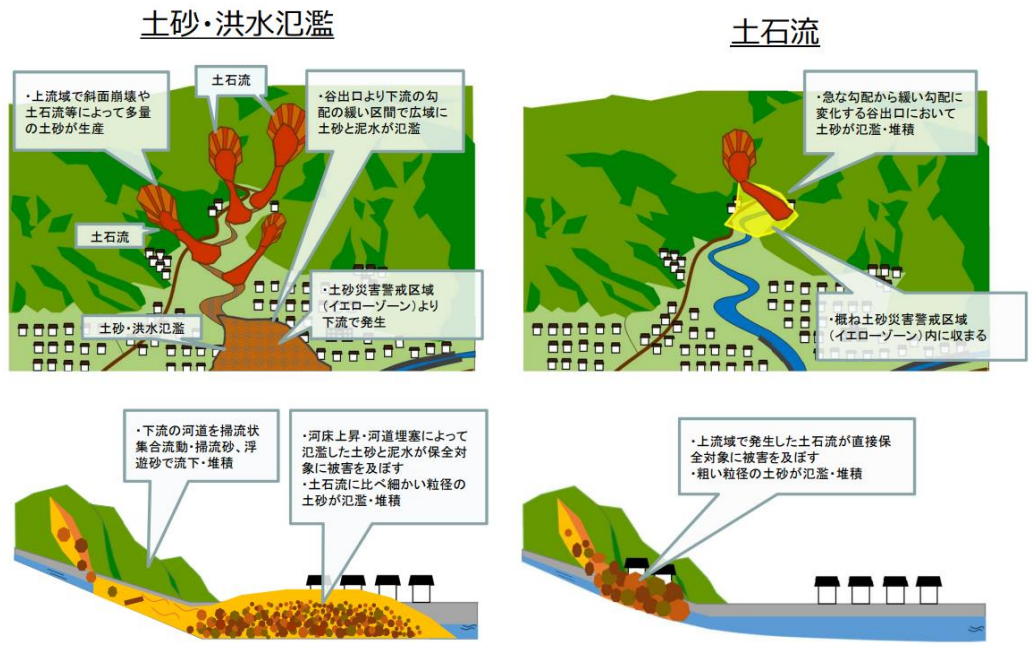

今回の大雨により「土砂・洪水氾濫」が発生した可能性があると指摘されている。土砂・洪水氾濫とは、「豪雨により上流域から流出した多量の土砂が谷出口より下流の河道で堆積することにより、河床上昇・河道埋塞が引き起こされ土砂と泥水の氾濫が発生する現象[19]」であり、土石流と比較して被害が広範囲に及ぶ傾向にある(図 8)。

図 8 土砂・洪水氾濫と土石流との比較[19]

土砂・洪水氾濫は、過去から度々大きな被害をもたらしてきたが、平成後半になって頻発化の傾向にあり、近年では令和元年東日本台風、平成30年7月豪雨、平成29年7月九州北部豪雨等でも発生している。頻発化の背景には、ここ数十年の植生の回復と森林土壌の発達により多量の土砂が生産されやすくなっていること、気候変動に伴う降雨特性の変化による集中豪雨の増大等があると考えられており、リスクの高い流域を特定する手法の構築に向けた議論が進められている[20]。

5.まとめ

今回の大雨は、とりわけ令和6年能登半島地震の被災地で被害が生じたことによって注目を集めた。地震の被災地で水害や土砂災害が生じるなどの「複合災害」が実際に生じたことは、地震の懸念にさらされている全国の企業に警鐘を鳴らすものといえる[21] 。一方、今回の災害でみられた個々の特徴は、いずれも能登地方に固有のものではなく、どの地域においても留意すべきものである。企業においては複雑化する災害の影響を踏まえつつも、日頃から自社のリスクを把握し、適切な備えを着実に進めていくことが求められる。

6.用語解説

-

豪雨度

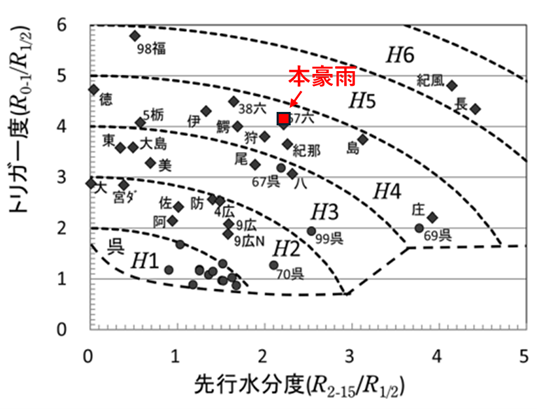

降雨による土砂災害の重要な発生要因は、斜面土層における水分量であり、これを測るためには、発災当日や前日の降雨量(トリガー雨量:R0-1)に加え、さらにその前2週間の降雨量(先行雨量:R2-15)までを見る必要があると言われている。これらを地域ごとの雨の降りやすさ(2年に1度の確率雨量:R1/2)で基準化した豪雨のスケールとして「豪雨度」が提案[22]されており、この指標により、過去の土砂災害と今回の土砂災害の降雨を比較することができる(図 9)。

この図から、今回の大雨による豪雨度はおよそ4であり、過去の土砂災害と比較しても大きな降雨であったことが読み取れる。また、輪島市周辺における再現期間100年に相当する豪雨度はおよそ2~3であることから、今回の大雨は100年に1度よりもさらに稀な規模の降雨であったことがわかる。

図 9 過去の土砂災害と今回の大雨における降雨スケール(豪雨度)の分布[22]

参考情報・サービスご案内

執筆コンサルタント

佐藤 遼次

企業財産本部 リスクソリューションユニット 兼 データビジネス創発ユニット 主任研究員

専門分野:自然災害リスク評価、サプライチェーンリスク評価

安嶋 大稀

企業財産本部 CATモデリングユニット 主任研究員

専門分野:自然災害リスク評価

新井 茉莉

企業財産本部 企業財産リスクユニット 主任研究員

専門分野:火災爆発・自然災害リスク評価 他、当社発行レポート「これだけは知っておきたい水害リスク情報〈2023年版〉」を執筆。

リスク評価(水災)

脚注

| [1] | 国土交通省・気象庁「石川県に大雨特別警報発表」 |

| [2] |

消防庁「令和6年9月20日からの大雨による被害及び消防機関等の対応状況(第15報)」 |

| [3] |

石川県「低気圧と前線による大雨に伴う災害に関する情報・被害等の状況について(第6報)」 |

| [4] |

防災科学技術研究所「防災クロスビュー: 令和6年9月20日からの大雨」 |

| [5] | |

| [6] |

地震の概要についてはリスクマネジメント最前線「令和6年能登半島地震の被害と企業対応」もご参照ください。 |

| [7] |

北陸地方整備局「令和6年能登半島地震に対する北陸地方整備局河川部の対応について」 |

| [8] |

北陸地方整備局「令和6年9月20日からの大雨による被害及び対応状況等について(第4報)」 |

| [9] | 国土交通省「統計情報・一級河川の河川延長等調*都道府県別」 |

| [10] |

国土地理院「都道府県別面積の順位」 |

| [11] | 北陸地方整備局「中小河川の危険性」 |

| [12] |

国土交通省「9月20日からの大雨に伴う河川・ダムの対応状況(令和6年9月26日05:00時点)」 |

| [13] |

東京海上ディーアール「土砂災害リスクを対象とした確率論的 PML 評価手法を開発」 |

| [14] |

土砂災害発生確率とは、過去にその雨が降ったときに、実際に土砂災害が発生した割合のことです。発生確率20%は、過去に5回に1回はその降雨で土砂災害が発生したことを意味します。 |

| [15] | 国土交通省「重ねるハザードマップ(土砂災害警戒区域)」 |

| [16] | 国土地理院「令和6年9月20日からの大雨に関する情報(斜面崩壊・土石流・堆積分布データ)」 |

| [17] | 国土交通省「地震のあとは土砂災害に注意」 |

| [18] | |

| [19] | 国土交通省「土砂・洪水氾濫の概要」 |

| [20] | 国土交通省「近年頻発化の傾向にある土砂・洪水氾濫の顕在化を踏まえた課題」 |

| [21] | 複合災害についてはリスクマネジメント最前線「関東大震災から100年~次の直下型地震に備えて~」もご参照ください。 |

| [22] |

林拙郎・山田孝「土砂災害を発生させた豪雨のファクターとスケールの設定法」自然災害科学 J. JSNDS 36-3 307-320(2017) |