令和6年能登半島地震の被害と企業対応

- 自然災害

2024/1/26

目次

- 地震ハザード概要

- 被害状況

- 企業対応

- おわりに

令和6年能登半島地震の被害と企業対応 - リスクマネジメント最前線PDF

※本レポートは、発行日(2024年1月26日)までの情報に基づき作成されています。

執筆コンサルタント

佐藤 太一

ビジネスリスク本部 ビジネスリスク第二ユニット 主任研究員

専門分野:防災・BCP

山本 龍典

企業財産本部 リスクソリューションユニット 主任研究員

専門分野:地震学・自然災害リスク評価

2024年1月1日(月)16時10分、石川県能登地方を震源とするマグニチュード7.6の地震が発生した。この地震により、最大震度7を石川県の志賀町と輪島市[1]で観測し、大津波警報が石川県能登に発表された。気象庁が「令和6年能登半島地震」と命名した。この地震により、石川県能登地方を中心に各地で甚大な被害が発生している。

本稿では、令和6年能登半島地震の地震概要について整理した上で、被害と企業対応について概況を整理し、企業が講じるべき対策について解説する。

1.地震ハザード概要

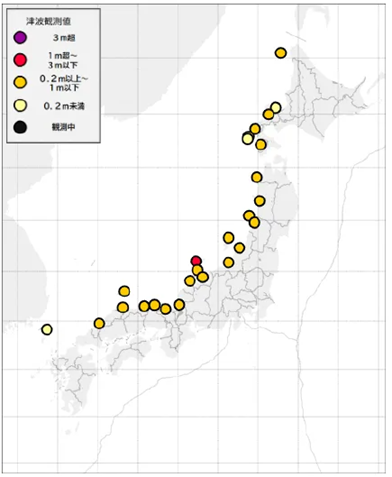

(1) 地震・地殻変動

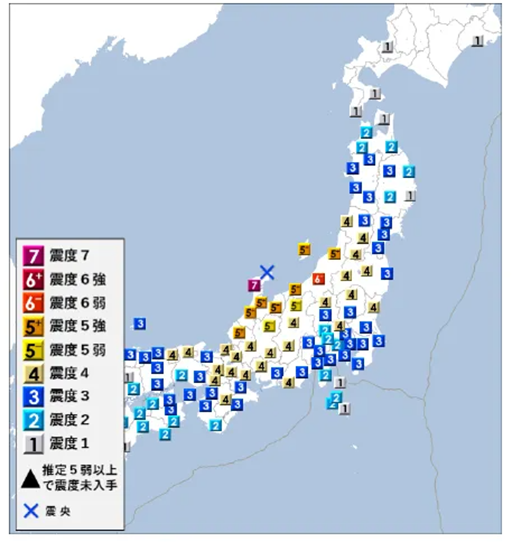

2024年1月1日16時10分頃、石川県能登半島(輪島の東北東30km付近、深さ16km)を震源とするマグニチュード (M) 7.6の地震が発生した(以下、本地震とする)。本地震で、石川県志賀町、輪島市[1]で震度7を、七尾市、珠洲市、能登町[1]、穴水町で震度6強を観測した他、北海道から九州地方の広い範囲で震度6弱~震度1の揺れを観測した(図1)。

図1 2024 年1月1日16時10分発生の地震(M 7.6)の震度分布図

出典:気象庁「「令和6年能登半島地震」について(第5報)」より引用

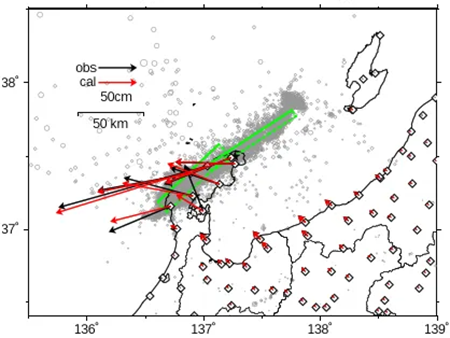

本地震は、北西―南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、地殻内で発生した地震であると考えられる[2]。国土地理院のGNSS[3]測地観測網(GEONET)から推定された断層モデルによると、能登半島の北部から北東方向約150kmに渡る断層が、4mを超えるすべりを発生させたとみられる[4]。また、断層の傾斜角が50度程度と比較的高角であったことから、能登半島北部の大規模な隆起や、津波が発生したと考えられる。

図2 測地観測網から推定された本地震の断層モデル。図中緑の矩形が推定された断層を示す。

出典:国土地理院「令和6年能登半島地震の震源断層モデル」より引用

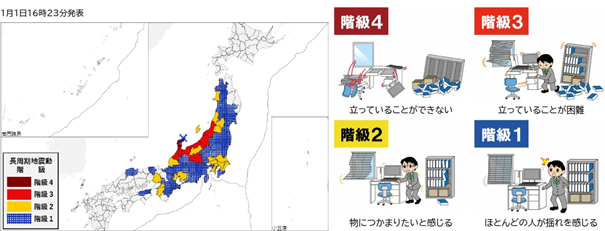

震源が浅い地震であるため、各地で強い揺れが観測された。例えば、K-NET「富来(石川県志賀町)」の地震計では、2,828 Gal(3成分合計)の加速度が観測された[5]。また、石川県穴水町(観測点コード:ISK005)、珠洲市正院町(同:ISK002)の観測点では、地震波形の加速度応答スペクトル解析の結果、周期1~2秒の揺れが顕著であったと報告されている[6]。これは、低層建物の被害が大きい周期帯とされている。加えて、高層建物に影響を及ぼす長周期地震動も観測された。長周期地震動の大きさを示す長周期地震動階級4を石川県能登地方で、3を石川県加賀地方、新潟県上越地方、中越地方、下越地方、富山県東部、西部、長野県中部で観測した(図3)。

図3 本地震により観測された長周期地震動階級および階級別の目安

出典:気象庁「令和6年1月1日16時10分頃の石川県能登地方の地震について」より引用

また、能登半島の広い範囲で大規模な地殻変動が発生している。GNSSによる測地観測(GEONET)によると、国土地理院「輪島2(石川県輪島市)」の観測点では、1.3mの隆起及び2.0mの水平変動(南西方向)が観測された[7]。人工衛星だいち2号を用いた地殻変動解析(干渉SAR)によると、輪島市付近で約4mの隆起、約3mの西向きの変動を観測した[8]。この隆起により、約90kmの海岸線で、約4.4km2の「陸化」が発生したと見られる[9]。

地震発生後3週間が経過しても地震活動は活発で、1月20日時点で、1月1日以降、最大震度1以上を観測した地震は、1487回(内、震度7が1回、震度6弱が1回、震度5強が7回、震度5弱が8回)となっている[10]。2004年新潟県中越地震や2016年熊本地震と比べても、地震の回数は多い[11]。一連の地震活動は北東~南西約150kmに及んでおり、北東側は佐渡島方向の海域に、南西側は平成19年(2007年)能登半島地震の活動域まで及んでいる[11]。

石川県能登地方では、地震活動が活発である。2007年にはM 6.9の地震が発生し、石川県穴水町、輪島市、七尾市で震度6強の揺れを観測した。その後は、特に2018年より地震活動が顕著であり、2023年5月5日にはM 6.5(最大震度6強)の地震を観測した。その際、地震活動が続くため注意を喚起する旨が地震調査研究推進本部より発表された[12]。地下流体が地震破壊に強い影響を与えることが知られているが[13]、能登半島周辺では、地下の流体の移動が示唆されており[14]、一連の群発地震や今回の地震のような大地震を引き起こす危険性が指摘されていた[15]。

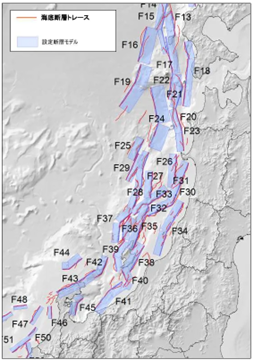

なお、本地震を引き起こした断層は、地震調査研究推進本部では長期評価がなされていなかった(図4左)。一方、国土交通省等の調査では、能登半島北側の断層を津波の発生要因となる大規模地震として想定しており(図4右)、地震規模はM7.6、津波は最大で10mを超えることも指摘されていた[16]。また、地震調査研究推進本部によると、佐渡島西方沖に存在する活断層の一部も本地震に関連した可能性も考えられる。

図4 左:「全国地震動予測地図2020年度版」で公表されている活断層,

右:「日本海における大規模地震に関する調査検討会報告」によって公表された日本海(東北~北陸)の活断層

出典:左:防災科学技術研究所「地震ハザードステーション」より弊社作成,

右:国土交通省・内閣府・文部科学省「日本海における大規模地震に関する調査検討会報告」より引用

地震活動及び地殻変動の状況から、今後も、一連の地震活動は継続するとみられる。気象庁は、本地震の影響で地震発生確率は、1月15日現在、最大震度5強以上で通常の100倍超であると報告している[11]。特に、震源が海底の場合は、津波を伴う恐れもあるため、引き続きの警戒が必要だ。

(2) 津波

本地震により、津波も観測された。地震発生後、気象庁は、大津波警報、津波警報、津波注意報を発表し、注意を呼び掛けた。検潮所の記録では、石川県輪島港で1.2m以上、石川県金沢港で0.9mのほか、北海道から九州の広い範囲で津波が観測された[17](図5)。ただし、一部検潮所では正常に津波を計測できなかったことも留意されたい。現地調査によると、石川県赤崎漁港で4.2m(遡上高[18])、石川県七海漁港で3.3m(同)が認められた[19]。

図5 各地で観測された津波波高

出典:気象庁「「令和6年能登半島地震」について(第5報)」より引用

(3) 地震後の火災

地震後、石川県を中心に複数の火災が発生した。現時点で、石川県、富山県、新潟県で合計17件の火災が報告されている[20]。中でも、石川県輪島市河井町では、大規模な火災が発生した。大津波警報発令によって消火活動が十分に行われなかったこともあり、焼失面積は約50,800m2(東京ドームの建築面積よりやや広い)、建物は約300棟に及び、加えて焼失区域の周囲では、窓ガラスの損傷、加熱による外壁の変色・変形等の被害も確認された。当該地域は、輪島市の中心部で、観光名所「輪島朝市」として著名で、低層の木造建物が密集していた。

(4) 地盤災害

地盤災害についても、被害が発生している。液状化は、地下水位が高く、緩い地盤が存在する場合、強震により地下水が噴き出て、地盤が液状になる現象である。石川県内灘町、輪島市、七尾市、羽咋市、志賀町、かほく市、新潟市西区等広い範囲で液状化が認められている[21,22]。また、土砂災害も発生しており、輪島市で土石流、金沢市で谷埋め盛土の崩壊、住宅地の斜面崩壊が発生している[24]。

2. 被害状況

(1) 人的・家屋被害

本地震により、1月20日現在、232人が死亡(石川県)した。犠牲者の多くは家屋倒壊、土砂災害、火災によって亡くなり、14人が災害関連死であると報告されている。安否不明者は22人である[23,24]。また、輪島市や珠洲市で孤立集落が存在している。なお、死者が200人を超える地震災害は、2016年の熊本地震以来となる(表1)。

| 地震名 | 発生年 | M | 最大震度 | 人的被害 | 住家被害 |

| 令和6年能登半島地震 | 2024 | 7.6 | 6 | 死者232名 負傷者1,025名 不明者22名 |

全壊・半壊・一部損壊を合わせて少なくとも3万棟 |

| 能登半島沖を震源とする地震 | 2023 | 6.5 | 6強 | 死者1名 負傷者48名 |

全壊40棟 半壊311棟 |

| 福島県沖を震源とする地震 | 2022 | 7.4 | 6強 | 死者4名 負傷者252名 |

全壊224棟 半壊4,630棟 |

| 北海道胆振東部地震 | 2018 | 6.7 | 7 | 死者43名 負傷者782名 |

全壊469棟 半壊1,660棟 |

| 大阪府北部を震源とする地震 | 2018 | 6.1 | 6弱 | 死者6名 負傷者462名 |

全壊21棟 半壊483棟 |

| 熊本地震 | 2016 | 7.3 | 7 | 死者273名 負傷者2,809名 |

全壊8,667棟 半壊34,719棟 |

| 東北地方太平洋沖地震 | 2011 | 9.0 | 7 | 死者19,759名 負傷者6,242名 不明者2,553名 |

全壊122,006棟 半壊283,156 棟 |

出典:総務省消防庁「災害情報」をもとに弊社作成

また、石川県を中心に、3万棟を超える住家に被害が出ているが、全容は未だ把握できていない[23,24]。石川県は、住宅の耐震化率が71%であり、9割を超えている全国平均と比べて低いことが指摘されている[25]。本地震による揺れの周期が一般住家に大きな被害を与える1~2秒であったことも相まって、甚大な被害が発生したと言える。

(2) インフラの被害

インフラ面では、石川県、富山県、福井県、新潟県、長野県、岐阜県の一部自治体で断水が発生、石川県で停電が発生、その他、固定回線、携帯電話回線で障害が発生した。さらに、放送所の被災により、輪島市の一部地域で地上デジタル放送(NHK・民放各局)の受信が困難になった。交通網では、道路で能登道・のと里山海道の通行止めをはじめ道路崩壊、土砂崩れ等が発生し、鉄道で、JR七尾線、のと鉄道七尾線でレール損傷等が発生、航空では、能登空港の滑走路に亀裂が生じており、民航機の発着ができない状態となった。なお、インフラの被害・復旧状況の詳細は、第3章を参照されたい。

(3) 教訓

本地震は日本海側で発生した地震で、津波を伴うものであった。過去の同様の事例には、1983年日本海中部地震、1993年北海道南西沖地震等が挙げられるが、太平洋側に比べると事例は少ない。しかしながら、日本海側には陸地に近い活断層が多く分布しており、これらで地震が発生した場合には、津波の到達まで僅かな時間しかない危険性がある。今回の北陸地方のみならず、日本海東縁部(北海道~東北地方)、山陰地方でも危険性が指摘されている。自治体のハザードマップの確認に加え、想定外の被害が発生する可能性もあることを意識する必要がある。

また、本地震では、発生日が元日だったこともあり、帰省先や旅行先での被災となった方々も多かったという報告がある[26]。普段の居住地や勤務先のハザードマップ等を確認するのはもちろんのこと、帰省先、旅行先についても、予め、想定されるハザード、当該ハザードマップや避難先を確認することが重要である。

つづく第3章では、企業対応の観点から被災状況・対応状況を整理し、今後どのような対策を行うべきかについて述べたい。

3. 企業対応

(1) 本章の構成と概要

本章では、大きく初動対応(人命安全確保の対応)と事業継続の2つに分けて、企業の対応状況と今後企業に求められる対策について述べる。

初動対応では津波避難の状況等、主に被災地での対応状況について述べる。今回被災をまぬがれた企業においても、被災地の状況を確認し、今後発生する災害に備えて対策を再度検討することが望ましい。また、「安否確認」の項では非被災地における対応についても述べる。元日に地震が発生したこともあり、従業員が帰省や観光等のさなかに被災したことが懸念された。どのような対応をとるべきか定まっていない企業も多かったものと推察する。

事業継続では各社プレスリリース等をもとに被災状況と応急対応及び復旧状況について述べる。地震発生から1カ月弱が経過し、復旧状況には地域差が見られる。おおよそ、インフラの復旧に時間を要する地域では、企業の復旧にも時間を要すると言える。また、企業の被災状況や業種、規模に応じた対応がとられている。基本的に現地復旧が進められているが、規模の大きな企業では別の自社拠点に生産設備等を移設する動きもみられる。インフラや医療等の業種では国・自治体や業界団体、あるいは企業間の調整等により全国から応援が派遣されるなどして早期復旧・対応拡充が図られている。今回被災をまぬがれた企業においては、本地震の経過に学び、今後に備え事業継続対策について再度検討することが望ましい。

本章の構成と概要については下表のとおりである。なお、本稿では各社プレスリリースや報道、国・自治体が公表した資料等を用いたが、本地震への対応はまだ進行中であり、対応状況が明らかでないところがある。

| 表2 本章の構成と概要 | ||

| 構成 | 概要 | |

| (1)本章の構成と概要 |

|

|

| (2) 初動対応 | a. 緊急避難 |

|

| b. 出勤者の救助・救護 |

|

|

| c. 二次災害防止 |

|

|

| d. 移動(帰宅・出勤) |

|

|

| e. 安否確認 |

|

|

| (3) 事業継続 | a. 地域別の被災・復旧状況 |

|

| b. インフラの被災・復旧状況 |

|

|

| c. 業種別の被災・復旧状況 |

|

|

出典:弊社作成

(2) 初動対応

a. 緊急避難

(a) 津波避難

津波の到達状況

本地震では震源が陸域に近く、短時間のうちに津波が到達した。北陸三県の主な観測点における到達時刻は下表のとおり。震源に近い石川県輪島港では第一波到達は地震発生直後であり、最大波は地震発生から約10分後に観測されている。

また、津波は第一波が最大の高さとなるとは限らず、繰り返し押し寄せるなかで高さが最大となることがある。下表に示したとおり、福井県の敦賀港では、第一波到達から約3時間後、地震発生から約3時間半後に最大波が到達している。よって、気象庁や自治体の呼びかけに応じて津波避難を続けることの重要性が改めて確認された。

| 県 | 観測点 | 第一波到達時刻 | 最大波到達時刻 | 第一波到達と 最大波到達の時間差 |

| 石川県 | 輪島港 | 1日 16:10 | 1日 16:21 | 約10分後 |

| 金沢 | - | 1日 19:09 | 不明 | |

| 七尾港 | 1日 16:37 | 1日 18:59 | 約1時間30分後 | |

| 富山県 | 富山 | 1日 16:13 | 1日 16:35 | 約20分後 |

| 福井県 | 敦賀港 | 1日 17:33 | 1日 20:28 | 約3時間後 |

出典:気象庁「令和6年能登半島地震」について(第5報)」をもとに弊社作成

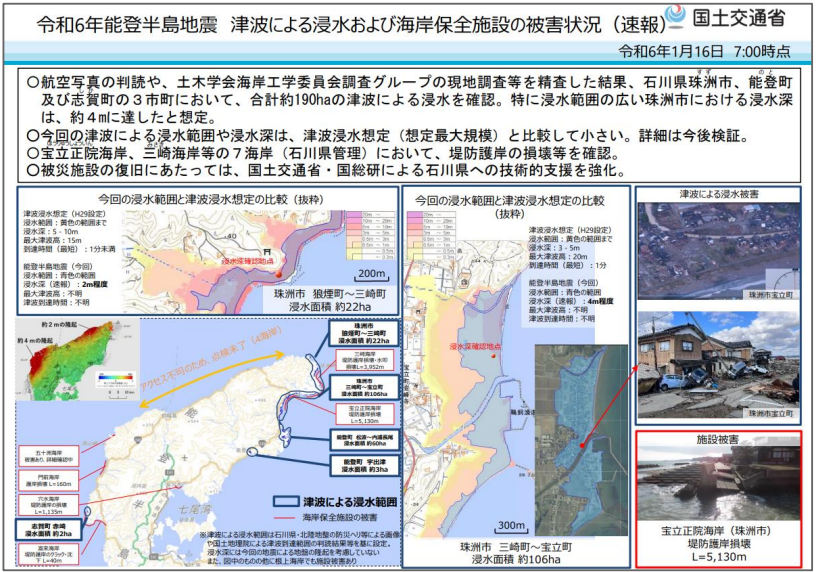

津波の浸水範囲等は現在調査が進められているところであるが、下図のとおり、津波浸水想定(想定最大規模)に比べて浸水範囲は狭かったと想定されている。

図6 津波浸水範囲と津波浸水想定の比較

出典:国土交通省「令和6年能登半島地震 津波による浸水および海岸保全施設の被害状況(速報)」

津波ハザードマップ

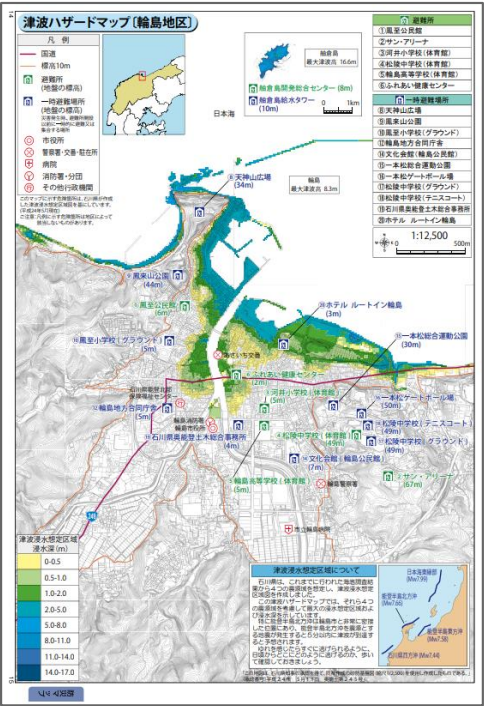

能登半島では、大きな津波が短時間のうちに到達することが想定されており、ハザードマップで注意が呼びかけられていた。本地震での津波避難では、ハザードマップの内容を把握することが津波避難のため重要であったといえる。

下図は石川県輪島市の津波ハザードマップである。最大津波高は、輪島地区舳倉島では16.6m、輪島地区輪島においても8.3mが想定されている。なお、本地震で大規模火災が発生した輪島市の朝市通りが下図のほぼ中央にあり、朝市通り周辺の想定浸水深は、0-0.5m(黄色)あるいは 0.5-1.0m(黄緑色)であった。

図7 津波ハザードマップ〔輪島地区〕

出典:輪島市「津波ハザードマップ〔輪島地区〕」

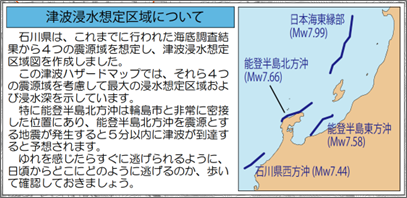

上記ハザードマップの右下にある解説部分を抜粋して下図に示す。能登半島北方沖を震源とする地震では、津波が5分以内に到達する予想であると注意を促している。

図8 津波ハザードマップ〔輪島地区〕の解説部分

出典:輪島市「津波ハザードマップ〔輪島地区〕」(弊社にて解説部分を抜粋)

津波避難の状況

津波警報等が発表されたことを受けて、操業中の工場等では津波避難が行われた。また、事業所に周辺住民を受け入れた企業もあった。なお、企業の事例ではないが、地震発生から津波到達まで数分という地域が多くあるなか、毎年行ってきた地区の津波避難訓練が活かされ、住民全員が5分以内に高台に避難し津波から逃れた例が報道されている[27]。

寒さの中の長時間避難

津波警報等は1月1日16時10分の地震発生直後に発表され、津波注意報が全て解除されたのは翌2日の10時00分であった[28]。津波被害の大きい石川県珠洲市の気温は-1.2℃まで冷え込んでおり、寒さの中、屋外で長時間を過ごした方も多かったと推察する。

津波避難対策

上記状況から、企業においては以下のような事前対策を講じることが望ましい。

(各拠点において)

- 企業の防災担当者及び従業員各自において、自治体等が公表する津波ハザードマップを改めて確認し、津波避難について検討する。

- 津波避難が長時間にわたることを考慮する。企業の敷地内で避難する場合等では、避難先に備蓄物資を保管する。

(本社等において)

- 企業の本社総務担当者等、確認対象が多数に及ぶ場合は、国土交通省国土地理院が無償提供するウェブサービス「重ねるハザードマップ」にて簡易に確認することも考えられる。

- 津波発生時の安否確認の実施方法について確認する。地震発生時に安否確認メールを発報することに加え、津波が落ち着いた後に再度安否確認メールを発信することで、津波から避難したことを確認することも考えられる。

(b) 火災避難

今回の地震により、石川県で10件、富山県で5件、新潟県で1件の火災が発生した[29]。

市街地での大規模火災

石川県輪島市朝市通り周辺の火災は大規模に延焼し、下図のとおり約 300 棟が焼けたと推定されている[30]。

図9 空中写真等の画像判読による輪島市中心の火災焼失範囲(推定)

出典:国土地理院「空中写真等の画像判読による輪島市中心の火災焼失範囲(推定)」

火災発生時は比較的緩やかな南寄りの風が吹いているなかで延焼し、延焼の速さは 20~40m/h 程度であったと推測されている[31]。この延焼速度であれば歩いて避難できる速さではあるが、建物内に閉じ込められた場合、延焼までに脱出できない、あるいは建物から出たあとも倒壊した建物で道が通れない等の問題が生じる可能性がある。

また、同報告の延焼動態の推定結果の図において、朝市通りを飛び超えて延焼したのではないかと「?」をつけつつ指摘している。思わぬ方向から火災が延焼していて避難路がふさがれてしまうこともあるため、十分な広さのあるところまで避難することが望ましい。

なお、上掲の津波ハザードマップのとおり、朝市通り周辺では津波浸水が想定されており、火災延焼を認識する前から津波避難が行われていたことが推測できる。

市街地での大規模火災からの避難対策

上記状況から、企業においては、以下のような事前対策を講じることが望ましい。

- 周囲からの延焼が懸念される場所に立地する企業においては、幅の広い道をとおり、広い空間まで避難するための経路を事前に検討する。都市部においては大規模火災が発生したときの避難場所を指定している。(大規模火災発生時の避難場所を「広域避難場所」と呼ぶ自治体が多い。)

- 消火設備を確認し、火災発生時には可能な限り初期消火を行い、大規模火災への悪化を阻止する一方で、身の危険を感じれば速やかに避難する方針を確認する。

b. 出勤者の救助・救護

地震発生時に操業していた企業では出勤者の安否確認が行われた。また、本地震において家屋倒壊等により多数の閉じ込めが発生し、家族や近隣住民等により救助された例が多数報道されている。企業においても深刻な被害を受け、救助・救護等を行ったところもあると推察する。

また、本地震において、エレベーター閉じ込めが 14 件発生したことが報告されている[32]。

企業においては以下のような事前対策を講じることが望ましい。

- 出勤者の安否確認の実施方法を確認する。

- けが人等が発生した場合に備え応急処置セットを準備し、近隣の医療機関等までの移送方法を検討する。

- 出勤者の人数を常に把握し、行方不明者の有無を確認できるようにする。

- 捜索及び救助のため、バール等の工具やヘルメットや手袋、照明等の装備等を持ち出しやすいところに準備する。ただし、捜索及び救助にあたる人員の安全確保が必須であり、捜索・救助の実施可否は状況による。

- エレベーターに閉じ込められた人の救助要請するため、エレベーター管理会社等との連絡方法を確認する。

c. 二次災害防止

一般に、地震等発生時には、工場等の稼働を安全に停止し、二次災害を防止することが求められる。

本地震では震源が陸域に近かったことから、緊急地震速報の発表から揺れが到達するまでの時間が短く、また、津波到達までの時間も短い中での対応を迫られた。

各社プレスリリース等によれば、地震発生時に稼働していた工場では地震発生とともに操業を停止した模様である。その後の再開状況としては、翌日夕方から順次稼働を再開した企業や1週間程度点検作業を実施し順次再開を見込むとした企業もある。

また、本地震において、工場から塩酸が河川に一時流出したものの、流出は止められ人的被害や魚類等への影響も確認されていないという事案が発生したことが報告されている[33]。

d. 移動(帰宅・出勤)

本地震では海岸近くでは津波により移動が制限された。津波に加えて、土砂災害や地盤の変状が各地で発生し、車や鉄道等での移動が大きく制限されることとなった。

道路の被害状況

地震発生直後の道路状況について把握するため、状況把握が進められた 1月6日(土)時点の資料を示す。

赤いバツ印は、能登半島を周回するようにとおる国道249号線の全面通行止め箇所である。多数の通行止めにより移動することが非常に難しい状況にあったことが分かる。

図10 道路の緊急復旧の状況(令和6年1月6日(土)05時00分時点)

出典:国土交通省「令和6年能登半島地震 能登半島 道路の緊急復旧の状況 令和6年1月6日(土)05時00分時点」『被害状況位置図等』,

https://www.mlit.go.jp/common/001716765.pdf

道路の復旧状況の概況は次のとおり[34]。1月2日に北陸道等の高速道路の通行止めが解除され、1月4日に普通車については輪島市・珠洲市までのアクセスが確保された。さらに1月9日に能登半島内の幹線道路の約8割が通行可となり、さらに1月15日に約9割で通行可となっている。

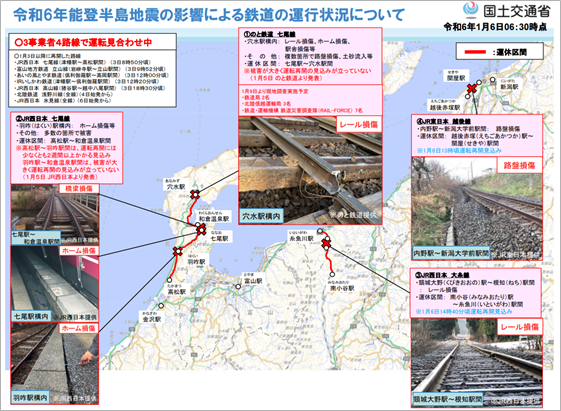

鉄道の被害状況

鉄道において、能登半島を走る路線に限らず多数の路線が一時運転を見合わせた。鉄道各社は点検等を行い、順次運転を再開したが、下図のとおり、運転再開が1月3日以降となった路線もある。

図11 鉄道の運行状況について(令和6年1月 6 日(土)06時30分時点)

出典:国土交通省「令和6年能登半島地震の影響による鉄道の運行状況について 令和6年1月6日06:30時点」『被害状況位置図等』,

https://www.mlit.go.jp/common/001716765.pdf

能登半島においては下表のとおり、1月22日現在も2路線で運転見合わせが続く。

| 路線 | 区間 | 運転再開時期 ※1月22日現在 |

【参考】本地震での各区間の震度の目安 ※気象庁「推計震度分布図」より 弊社にて読み取り |

| JR西日本 七尾線 |

高松駅~羽咋駅 | 1月15日より再開 | 5強程度 |

| 羽咋駅~七尾駅 | 1月22日より再開 | 6弱程度 | |

| 七尾駅~和倉温泉駅 | 2月中旬の再開を目指す | 6強程度 | |

| のと鉄道 七尾線 |

和倉温泉駅~能登中島駅 | 2月中旬の再開を目指す | 6強程度 |

| 能登中島駅~穴水駅 | 未定 | 6強程度 |

出典:内閣府「令和6年能登半島地震による被害状況等について(令和6年1月22日 09:00 現在)」p.13をもとに弊社作成

移動(帰宅・出勤)対策

上記のような状況であったことから、帰宅開始にあたり、企業及び各人は難しい判断を迫られたと推察する。企業においては安全配慮義務を果たすべく、従業員がむやみに移動することを止め、周辺状況について情報収集を行い安全に移動できることを確認した上で帰宅等を許可することが必要である。

被害を受けた道路及び公共交通機関の再開には一定の時間を要する。企業内で数日間を過ごせるだけの備蓄品と、周囲の状況について情報を得るための通信機器及び充電用バッテリー等を準備することが望ましい。

e. 安否確認

各企業等において企業活動等の再開に向けて安否確認が行われた。

安否確認完了の時期について、各社プレスリリース等から、1月5日までに従業員の安否確認を完了した企業が多いが、石川県能登地方に拠点を持つ企業では、被害が大きく、携帯電話等の通信支障が続いたこともあり、安否確認に2週間程度を要した。

また、被災地域の外に立地する企業においても、帰省や観光等で北陸地方を訪れているなかで被災した方がいないか安否確認を行った企業も多い。この場合、災害対策本部の運営においては本社に参集して設置はせず、オンラインにて対策本部活動を行った企業もあった。企業においては、自拠点が直接被災しない場合であっても大規模災害が発生した際にはどのように対処するか事前に検討することが望ましい。

(3) 事業継続

a. 地域別の被災・復旧状況

被災地における企業の被災・復旧状況について概観するため、31 社のプレスリリース等をもとに北陸3県及び新潟県に所在する82の工場の生産開始時期について集計した。地震発生から、順次生産開始した時期、または順次生産開始の目標時期を集計(1月23日現在)しており、必ずしも通常の生産状況に復帰した時期ではないことに注意が必要である。

震源に近い能登北部・能登南部と富山県氷見市周辺においては、生産開始時期を1カ月以上、または未定と見込む工場が計11拠点あるなど生産開始までに時間を要する見込みである。

被害の大きな地域では、企業グループとして復旧支援のため保全要員の人員派遣等が行われているほか、電力確保や工業用水の確保に向けて企業と自治体等との調整が行われている。

| 生産開始時期(単位:拠点数) | |||||||

| 県 | 地方 | 地震発生~ 1週間 |

1週間~ 2週間 |

2週間~ 3週間 |

1ヵ月程度 | 数ヵ月程度 | (未定) |

| 石川県 | 能登北部 | 1 | 2 | ||||

| 能登中部 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | |

| 石川中央 | 6 | 4 | |||||

| 南加賀 | 5 | 7 | 3 | 1 | |||

| ※能登北部:輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 ※能登中部:七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町 ※石川中央:金沢市、かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町 ※南加賀:小松市、加賀市、能美市、川北町 |

|||||||

| (全県) | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | ||

| 富山県 | ※氷見市周辺の被害が特に大きい。 | ||||||

| 福井県 | (全県) | 4 | 2 | ||||

| 新潟県 | (全県) | 6 | |||||

出典:各社プレスリリース等をもとに弊社作成

サプライチェーンへの影響

経済産業省の調査において、「被災地域域外のサプライチェーンに影響を及ぼしうる業種」では、9 割弱が生産再開または生産再開の目処がたっている[35]とされているなど、全国的なサプライチェーンへの影響は限定的という見方もできる。一方で、被害状況には地域差があり、特定の産業・特定の企業において大きな影響が生じる可能性は残されている。企業においては、関係先との連絡を密にし、状況を把握することが望ましい。また、今後の災害に備え、サプライチェーンとのコミュニケーションツールを導入することも考えられる[36]

b. インフラの被災・復旧状況

インフラの被災・復旧状況について、被害件数が多い断水、停電、携帯電話の通信障害に注目し整理した。

地域差が大きく、能登地方のインフラ被害の件数が多く、かつ、他地域に比べ復旧に時間を要していることが見て取れる。

前項に示した復旧状況の地域差の一因は、インフラ復旧状況の地域差にあるといえる。企業においては、今後の災害に備え、インフラ被害が長期化した場合の対応についても検討することが望ましい。

断水戸数の推移は下表のとおり。

| 県 | 地方 | 最大 (戸) |

1/3 (戸) |

1/7 (戸) |

1/14 (戸) |

1/22 (戸) |

|

石川県 |

能登北部 | 24,200 | 14,800 | 24,200 | 24,100 | 23,800 |

| 能登中部 | 48,300 | 48,300 | 40,520 | 30,550 | 24,530 | |

| 石川中央 | 32,418 | 32,388 | 1,685 | 900 | 760 | |

| 南加賀 | 190 | 3 | 2 | 0 | 0 | |

| ※能登北部の1月3日の数値は、穴水町、能登町が調査中であったため少ない。 ※石川中央の被害の多くは、かほく市、津幡町、内灘町が占める。 ※能登北部:輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 ※能登中部:七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町 ※石川中央:金沢市、かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町 ※南加賀:小松市、加賀市、能美市、川北町 |

||||||

| 新潟県 | (全県) | 3,394 | 1,064 | 15 | 0 | 0 |

| 富山県 | (全県) | 18,937 | 19,080 | 5,128 | 460 | 0 |

| ※富山県の数値には、1月3日現在で報告された1月3日の断水戸数と、1月14日現在で報告された最大の断水戸数との間に不整合がある。 | ||||||

| 福井県 | (全県) | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 長野県 | (全県) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 岐阜県 | (全県) | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

出典:内閣府「令和6年能登半島地震による被害状況等について」の各時点版をもとに弊社作成。なお、同資料に1月21日版が無いため1月22日版を用いた。

停電戸数の推移は下表のとおり。

| 県 | 地方 | 1/3 (戸) |

1/7 (戸) |

1/14 (戸) |

1/22 (戸) |

|

石川県 |

能登北部 | 29,500 | 20,200 | 10,730 | 5,370 |

| 能登中部 | 4,200以上 | 140 | 10未満 | 20 | |

| 石川中央 | 詳細不明 | 0 | 0 | 0 | |

| 南加賀 | 詳細不明 | 0 | 0 | 0 | |

| ※1月3日は、石川県全体で、上記戸数含め計約34,600戸で停電。 ※能登北部:輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 ※能登中部:七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町 ※石川中央:金沢市、かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町 ※南加賀:小松市、加賀市、能美市、川北町 |

|||||

| 新潟県 | (全県) | ※東北電力管内の停電解消済み | 0 | 0 | 0 |

出典:内閣府「令和6年能登半島地震による被害状況等について」の各時点版をもとに弊社作成。なお、同資料に1月21日版が無いため1月22日版を用いた。

携帯電話の通信支障の推移については下表のとおり。

| 県 | 地方 | 1/3 | 1/7 | 1/14 | 1/22 |

| 石川県 | 能登北部 | 全市町で通信支障あり | 全市町で通信支障あり | 全市町で通信支障あり | 輪島市、珠洲市で通信支障あり |

| 能登中部 | 七尾市、志賀町、宝達志水町で通信支障あり | 七尾市で通信支障あり | 七尾市で通信支障あり | - | |

| 石川中央 | - | - | - | - | |

| 南加賀 | - | - | - | - | |

| ※通信支障ありの市町においても、各社復旧エリアマップから通信支障範囲は順次縮小。 ※能登北部:輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 ※能登中部:七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町 ※石川中央:金沢市、かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町 ※南加賀:小松市、加賀市、能美市、川北町 |

|||||

| 新潟県 | (全県) | 復旧済み | - | - | - |

出典:内閣府「令和6年能登半島地震による被害状況等について」の各時点版をもとに弊社作成。なお、同資料に1月21日版が無いため1月22日版を用いた。

c. 業種別の被災・復旧状況

各企業の被害確認・応急対応・復旧等の対応状況について下表のとおり整理した。

企業においては、今後の災害に備え、各企業の状況を参考に今後の対策について再検討することが望ましい。

| 業種 | 被災・復旧状況等 |

| 農林水産業 | (被災状況)

|

| 製造業 | (被災状況)

|

| インフラ | (復旧状況等)

|

| 医療・福祉 | (復旧状況等)

|

| 物流 | (復旧状況等)

|

| 小売り | (被災状況)

|

| 観光 | (被災状況)

|

出典:各社プレスリリース等をもとに弊社作成

4. おわりに

本稿では、令和6年能登半島地震の地震概要について整理した上で、被害と企業対応について概況を整理し、企業が講じるべき対策について解説した。本地震による被害は深刻であり、災害の収束には時間を要する見通しである。本稿が貴社における防災・事業継続の取組みの一助となれば幸いである。

参考情報・サービスご案内

執筆コンサルタント

佐藤 太一

ビジネスリスク本部 ビジネスリスク第二ユニット 主任研究員

専門分野:防災・BCP

山本 龍典

企業財産本部 リスクソリューションユニット 主任研究員

専門分野:地震学・自然災害リスク評価

サプライチェーンとのコミュニケーションツール

Chainable

|

脚注

| [1] | 気象庁「『令和6年能登半島地震』における震度について」(2024 年 1 月 25 日発表) |

| [2] | 地震調査研究推進本部 地震調査委員会「令和6年能登半島地震の評価」 |

| [3] | Global Navigation Satellite System の略で、GPS をはじめとする衛星測位システムの総称。 |

| [4] | 国土地理院「令和6年能登半島地震の震源断層モデル」 |

| [5] | 防災科学技術研究所「2024 年 01 月 01 日 令和6年能登半島地震による強震動」 |

| [6] | 大野晋(東北大学災害科学国際研究所)「令和6年能登半島地震の地震動について」 |

| [7] | 国土地理院「令和6年能登半島地震に伴う地殻変動(第3報)」 |

| [8] | 国土地理院「「だいち2号」観測データの解析による令和6年能登半島地震に伴う地殻変動(2024 年 1 月 12 日更新)」 |

| [9] | 日本地理学会 令和6年能登半島地震変動地形調査グループ 「令和6年能登半島地震による海岸地形変化の検討結果(第三報)」 |

| [10] | 気象庁 金沢地方気象台「「令和6年能登半島地震」の最大震度別地震回数表」 |

| [11] | 気象庁「「令和6年能登半島地震」について(第 13 報)」 |

| [12] | 地震調査研究推進本部 地震調査委員会「石川県能登地方の地震活動の評価 (令和5年6月9日公表)」 |

| [13] | 例えば、Raleigh, C. B. et al. (1976) “An Experiment in Earthquake Control at Rangely, Colorado”, Science, 191, 1230-1237. |

| [14] |

4 Nakajima, J. (2022) “Crustal structure beneath earthquake swarm in the Noto peninsula, Japan”, Earth, Planets and Space, 74, 160,https://doi.org/10.1186/s40623-022-01719-x |

| [15] |

Nishimura, T. et al. (2023) “Episodic transient deformation revealed by the analysis of multiple GNSS networks in the Noto Peninsula, central Japan”, Sci. Rep., 13, 8381,https://doi.org/10.1038/s41598-023-35459-z |

| [16] | 国土交通省・内閣府・文部科学省「日本海における大規模地震に関する調査検討会報告」 |

| [17] | 気象庁「「令和6年能登半島地震」について(第5報)」 |

| [18] | 海岸に到達した津波が陸地を這い上がり、最も高くなったところの標高のこと。 |

| [19] | 東京大学地震研究所「【研究速報】令和6年能登半島地震」 |

| [20] | 国土交通省 国土技術政策総合研究所・建築研究所「令和6年(2024年)能登半島地震による建物等の火災被害調査報告(速報)」 |

| [21] | 石川敬祐・安田進(東京電機大学)「2024年能登半島地震地震被害調査-速報-」 |

| [22] | 新潟県「令和6年能登半島地震 第6回災害対策本部会議」 |

| [23] | 内閣府「令和6年能登半島地震による被害状況等について(令和6年1月20日 14:00 現在)」p.2 |

| [24] | 石川県「令和6年能登半島地震による被害等の状況について(第58報)」 |

| [25] | 総務省統計局「平成25年 住宅・土地統計調査」 |

| [26] | マスエリック・他(東北大学災害科学国際研究所)「令和6年能登半島地震発生時の人流解析」 |

| [27] | 時事通信社「5分で避難、全員無事奇跡じゃなく訓練」―津波襲来の高齢地区・珠洲市」2024年1月16日7時6分配信 https://www.jiji.com/jc/article?k=2024011500633&g=ieq |

| [28] | 内閣府「令和6年能登半島地震による被害状況等について(令和6年1月 16 日 08:40 現在)」p.1 |

| [29] | 内閣府「令和6年能登半島地震による被害状況等について(令和6年1月16日 08:40現在)」p.2 |

| [30] | 国土地理院「空中写真等の画像判読による輪島市中心の火災焼失範囲(推定)(1月12日更新)」, https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/20240101_noto_earthquake.html#17 |

| [31] | 国土交通省 国土技術政策総合研究所、国立研究開発法人 建築研究所「令和6年(2024年)能登半島地震による建物等の火災被害調査報告(速報)」15ページ, https://www.nilim.go.jp/lab/bbg/saigai/R5/notojishin02.pdf |

| [32] | 内閣府「令和6年能登半島地震による被害状況等について(令和6年1月16日08:40現在)」p.19 |

| [33] | 内閣府「令和6年能登半島地震による被害状況等について(令和6年1月16日08:40現在)」p.25 |

| [34] | 国土交通省「能登半島へのアクセス確保 令和6年1月18日(木)7時00分時点」『被害状況位置図等』, https://www.mlit.go.jp/common/001718494.pdf |

| [35] | 内閣府「令和6年能登半島地震による被害状況等について(令和6年1月16日08:40現在)」p.26 |

| [36] | サプライチェーンとのコミュニケーションツールの一例として、「Chainable」がある。「Chainable」は、サプライチェーン/自社のリスク 管理に活用可能なクラウドサービスである。登録した生産/物流拠点、販売拠点付近での災害発生時にアラートを受け取れ、影響を可視化できる。詳細は下記リンクのとおり。https://tdr-scpf.tokiomarine-e.jp/chainable/LP.html |

| [37] | 内閣府「令和6年能登半島地震による被害状況等について(令和6年1月16日08:40現在)」p.32 |

| [38] | 内閣府「令和6年能登半島地震による被害状況等について(令和6年1月16日08:40現在)」p.28 |

| [39] | 内閣府「令和6年能登半島地震による被害状況等について(令和6年1月16日08:40現在)」p.31 |

| [40] | 内閣府「令和6年能登半島地震による被害状況等について(令和6年1月16日08:40現在)」p.32 |

| [41] | 内閣府「令和6年能登半島地震による被害状況等について(令和6年1月16日08:40現在)」p.26 |

| [42] | 石川県「令和6年(2024年)能登半島地震 被災地外への一時的な避難施設(2 次避難所/1.5 次避難所)」, https://www.pref.ishikawa.lg.jp/syoko/saigai/iichijiteki-hinanshisetsu.html |