CDP2024コーポレート質問書の振り返り④ -フォレスト-

- 経営・マネジメント

- 環境

- サステナビリティ

2025/1/10

本コラムでは、CDPのガイダンス※1に基づき、今年度のCDPコーポレート質問書における重要なポイントを5回にわたって解説します。4回目である今回は、フォレスト特有の質問が集約されているモジュール8に対応する際に重要なポイントを概説します。前回のコラムは「CDP2024コーポレート質問書の振り返り③ -気候変動-」を参照してください。なお、本コラムは完全版質問書におけるgeneralセクター(「CDP2024コーポレート質問書の振り返り➀ -統合モジュール-」を参照)に絞った解説であり、SME(中小企業版)質問書やセクター固有の質問、サプライチェーンメンバーからの回答要請による質問に関しては別途CDPのガイダンス※1を参照してください。また、用語については原文(英語版)が持つ意味を優先するものとします。

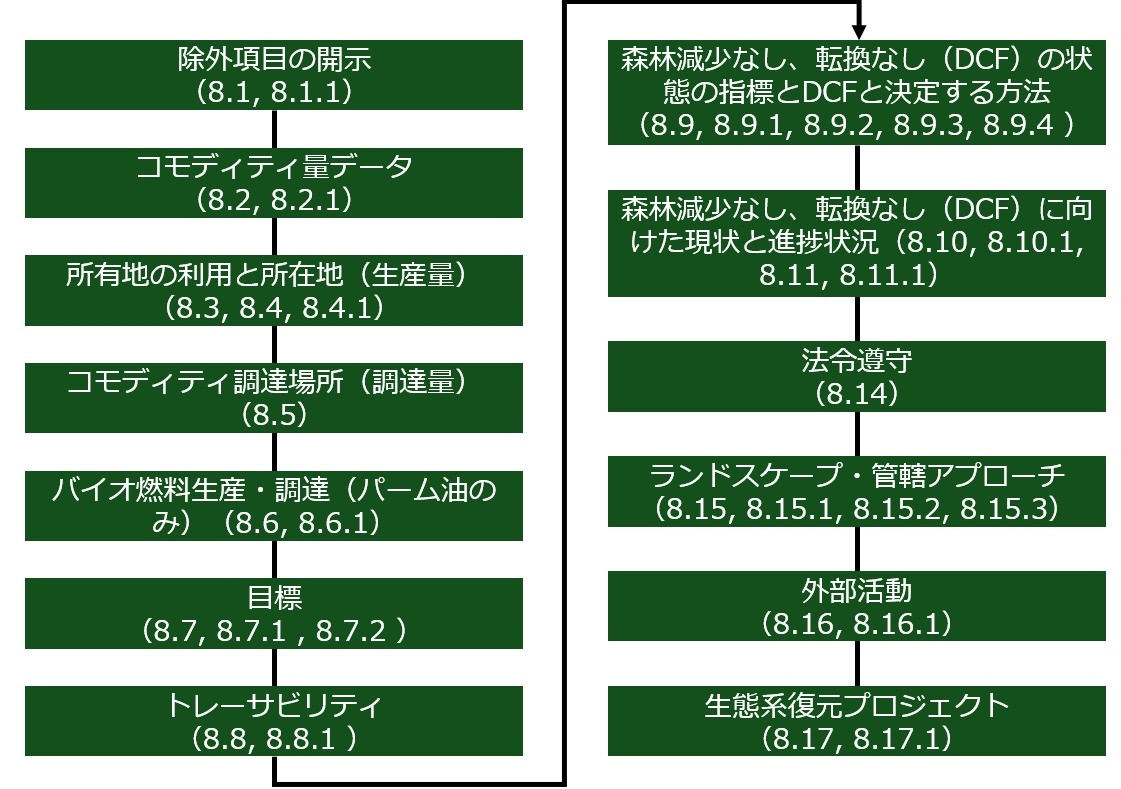

モジュール8の質問構成は図1の通りです。generalセクターにおける質問書は計31問から構成されています。

(CDP資料※1をもとに弊社作成)

フォレストは他の環境課題と異なり、開示の対象となるコモディティとして、森林減少の要因になると考えられている7つ(木材製品、大豆、蓄牛品、カカオ、パーム油、コーヒー、天然ゴム)が設定されている特徴があります。今年度のCDP質問書ではその中の4つのコモディティ(木材製品、大豆、蓄牛品、パーム油)が採点対象となりました※2。また今年度のCDP質問書からは、コモディティ別のスコアではなく、フォレストとして一つのスコアが算出されます。

本コラムでは今年度のCDP質問書のモジュール8の内、フォレストに特有であり、回答を作成する企業の担当者が特に頭を悩ませるであろう、質問8.1群または8.2群に関連する「コモディティ量」と8.8群に関連する「トレーサビリティ」のトピックについて簡潔に説明します。

● コモディティ量について

質問8.1群、8.2群では、今年度のCDPの質問書からコモディティの種類毎にコモディティ量の内訳を詳細に報告することが求められました。

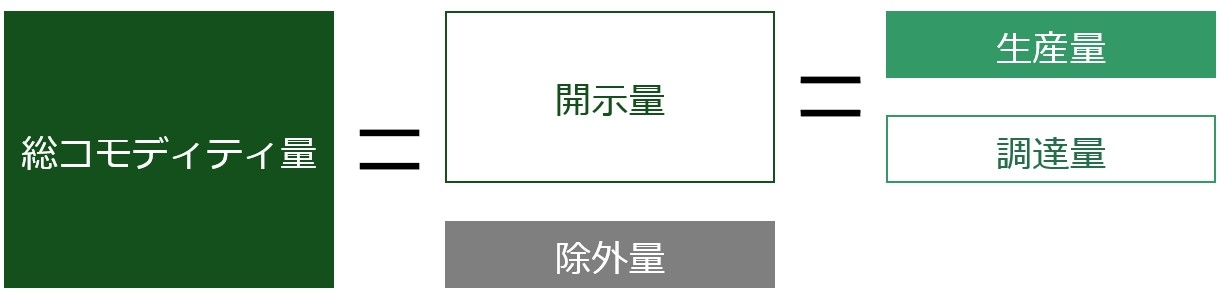

コモディティ量(Commodity volumes)は、図2のように以下の内訳で構成されています。

Reporting Commodity Volumes” ※3をもとに弊社作成)

・総コモディティ量(Total commodity volume)

今年度のCDPの質問書で報告するコモディティの全ての量(除外量を含めた量)を指します。

・開示量(Disclosure volume)

開示量は、総コモディティ量から、除外量を除いた量になります。除外量がなく、原材料として当該コモディティを自社で生産、または調達している企業の場合、開示量の内訳は生産量(Produced volume)と調達量(Sourced volume)の和で構成されることになります。

・除外量(Excluded volume)

除外量は総コモディティ量の内、トレーサビリティに課題があることや、利用できるデータの欠如、バウンダリの変更(買収・合併、部門の売却)等の理由で総コモディティ量から取り除く量を指します。なお今年度のCDP質問書では、除外に関してAリスト要件が設定されています。具体的には、質問8.1.1の回答において、除外量があっても除外についての詳細な説明(その除外理由や、買収・合併によるバウンダリの変更が報告年度内に行われた情報等)がある場合に限り、要件を充足するとされています※4。

● トレーサビリティについて

「トレーサビリティ」とは、今年度のCDP質問書では「バリューチェーンの段階(生産、加工、製造、流通等)を通じて製品またはコンポーネントを追跡する能力」を指し、こちらはAccountability Framework initiative(AFi)の定義が引用されています※5。端的に言えば、対象のコモディティがバリューチェーンのどの地点(例えば原産国等)まで遡れるか、ということです。

ここではフォレストで使用されている重要な地点の概念について説明します。特に質問8.8.1では、それぞれバリューチェーンの最も上流の地点から、「生産単位」、「調達地域」、「原産国/地域」、「原産国・地域以外の地点(加工施設/最初の輸入業者等)」毎の調達量を報告する必要があります。「原産国/地域」や「原産国・地域以外の地点(加工施設/最初の輸入業者等)」は文字通りの意味のため、ここでは「生産単位」と「調達地域」について説明します。

・生産単位(production unit)

生産単位はバリューチェーンの生産段階における最も上流に位置する地点であり、単一の管理下にあるプランテーション、農場、牧場、森林の管理単位またはその中の土地を表します※6。

・調達地域(sourcing area)

調達地域は原材料の最初の集荷地点や、最初の加工施設等を表します。また生産単位も含めた一連の地域(小規模農家の協同組合)や基礎自治体(市や町等)も調達地域に分類されます※7。

一方で、該当コモディティについて情報が無い場合は、「原産地不明」として割合を報告することになります。今年度のCDP質問書では、生産単位や調達地域まで遡ることができる調達量の和が、一定の割合以上あることがマネジメントレベルの評価基準として求められました。

● 今後対応すべきと考えられる事項

フォレストはスコアリング対象の質問の中でも、一見すると馴染みのない用語や概念が頻出する環境課題の一つです。今回はフォレスト部分のモジュール 8の内、「コモディティ量」と「トレーサビリティ」にまつわる用語の整理を行いました。

「コモディティ量」に関連する質問8.1群および8.2群と「トレーサビリティ」に関連する8.8群では、森林減少の要因になると考えられている7つのコモディティについて、企業の生産量・調達量データや、バリューチェーンで森林減少に影響のないことを確認するトレーサビリティ情報等の開示を求めています。

これらの質問に十分に回答できない場合は、企業(報告バウンダリ内)におけるコモディティの情報が無いことや、情報収集の体制に問題がある可能性があるため、次年度の回答へ向けて早めに準備を進める必要があると言えるでしょう。

また、今回のコラムでは触れませんでしたが、モジュール8には、他にも「ランドスケープ・管轄アプローチ」や、「社外活動」、「生態系復元プロジェクト」等のトピックがあり、企業におけるリスク低減のために、ひいては世界の森林減少を抑止するために、企業が対応すべき事項を表したトピックでもあります。

これからCDPフォレストへ回答を始める企業は、フォレストで設定されている質問や、AFiで言及されている環境課題に対する自社の取組みを実践し、CDP質問書に回答、改善を進めていくことで、自社のサステナビリティ経営推進につながると考えます。

※1 CDP, “Guidance for companies”

https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies (最終閲覧日:2024年12月18日)

※2 CDP, 2024, 「CDP2024 コーポレート質問書概要」

cdn.cdp.net/cdp-production/comfy/cms/files/files/000/009/085/original/CDP2024コーポレート質問書概要.pdf(閲覧日:2024年12月18日)

※3 CDP, 2024, “CDP Technical Note: Reporting Commodity Volumes”

cdn.3dp.net/cdp-production/cms/guidance_docs/pdfs/000/005/180/original/CDP-Reporting-commodity-volumes.pdf(閲覧日:2024年12月18日)

※4 CDP, 2024, “CDP Forests Scoring Essential Criteria 2024”

cdn.cdp.net/cdp-production/cms/guidance_docs/pdfs/000/005/413/original/CDP_Forests_Scoring_Essential_Criteria.pdf?1719906507(閲覧日:2024年12月18日)

※5 AFiは林業や農業における、倫理的なサプライチェーンの新たな標準を目指して作成されたイニシアチブで、基本原則(Core Principle)、運用ガイダンス(Operation Guidance)、定義(Definitions)で構成されます。CDPのフォレストの環境課題では、コア原則がそれぞれの質問に対応し、定義はそれぞれの質問に使用される用語として引用されています。

※6 Accountability Framework initiative, “Definitions Production unit”

https://accountability-framework.org/use-the-accountability-framework/definitions/production-unit/ (閲覧日:2024年12月18日)

※7 Accountability Framework initiative, “Definitions Sourcing area”

https://accountability-framework.org/use-the-accountability-framework/definitions/sourcing-area/ (閲覧日:2024年12月18日)

執筆コンサルタントプロフィール

- 三川 裕己

- 製品安全・環境本部 サステナビリティユニット 研究員