自然災害時における企業の化学物質管理について

- 自然災害

2024/11/18

近年、自然災害の発生頻度の増加や激甚化に伴い、工場などの産業施設から化学物質が漏えいする事故が頻繁に発生しています。また、2020年3月には、消防庁から「危険物施設の風水害対策ガイドライン」1が公表されました。加えて、2022年11月には、化学物質の管理についてのガイドラインである「化学物質管理指針」2の一部が改正されました。これらのガイドラインの公表や指針の改正によって、化学物質を取り扱う企業は、災害発生時における化学物質の漏えいを未然に防止するための対策を検討・実施することが求められています。本コラムでは、過去に発生した自然災害を起因とした化学物質の漏えい事例と平時からできる具体的な対策事例を紹介します。

1 過去に発生した自然災害を起因とした化学物質の漏えい事故事例

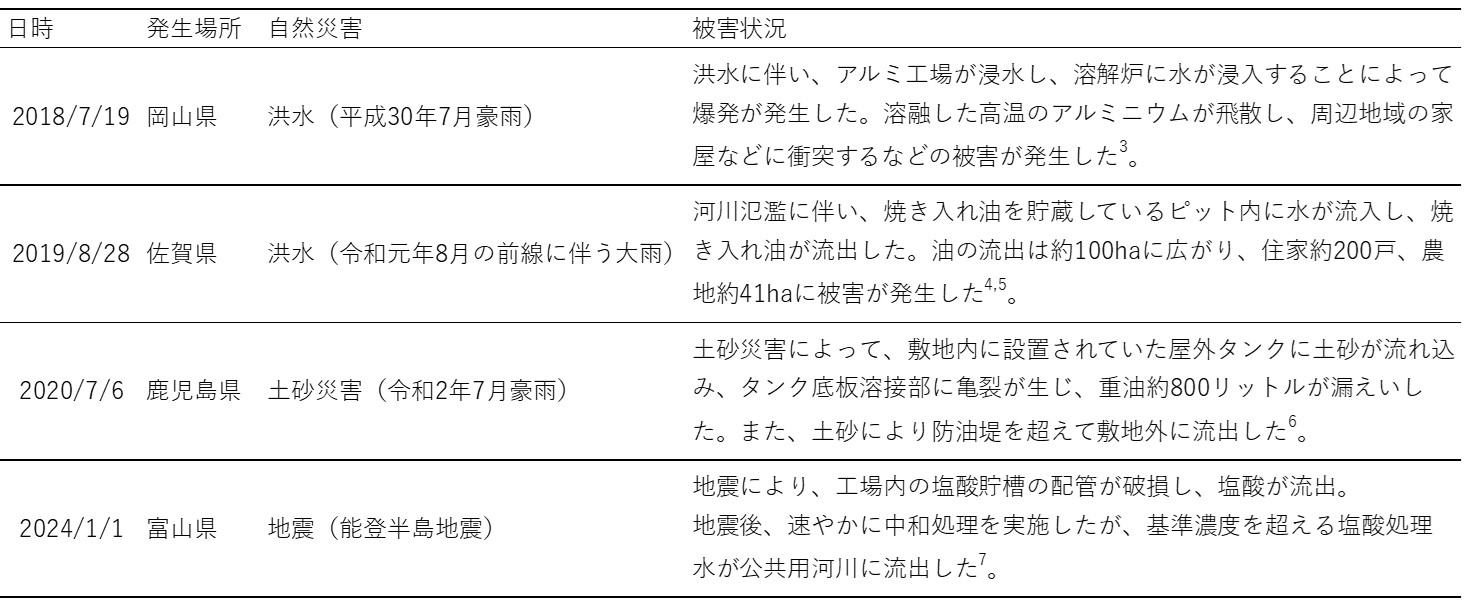

表1に近年発生した自然災害を起因とする漏えい事故事例をまとめます。

表1に示した事例はこれまでに発生した漏えい事故の一部ですが、複数の種類の自然災害を起因とした化学物質の漏えいが発生しています。一部では周辺の住宅に対する被害や河川などの公共水域へ化学物質が漏えいした事例が認められ、また、佐賀県で発生した洪水による焼き入れ油の流出事例では住宅や店舗、農地への被害補償が行われています8。

このように、自然災害によって被災した場合には、建物や設備が被害を受けるだけではなく、化学物質の漏えいや火災・爆発によって、周辺地域に対する二次的な被害をもたらす可能性があります。被害の程度によっては、佐賀県の事例のように周辺地域への二次被害に対する補償が求められる可能性があります。一方、表1の鹿児島県や富山県の事例では、事故発生時にバルブの閉鎖や土のうの設置、中和処理などの事後対策を実施しており、平時から災害時を想定した化学物質管理が重要であると考えられます。

なお、本コラムの参照文献(9および10)には表1以外の漏えい事例が記載されています。対策策定の際にぜひご参照ください。

2 具体的な対策事例

1で紹介した事例を踏まえ、国1,11や地方公共団体9,10,12では独自に対策事例集をまとめ、公開しています。これらの対策事例集を参考に、以下では災害の種類によらない共通的な対策と災害(地震・洪水や津波による浸水)ごとの対策事例を紹介します。

2.1 共通

・ 化学物質や危険物の保管量・使用量の最小化・適正化、保管量の定期的な把握

・ 災害発生時の対応体制の構築(例:タイムラインの策定、教育訓練の実施)

・ 化学物質が漏えいした際の回収の準備(例:吸着材やオイルフェンスの準備)

・ 装置・棚の固定(例:落下防止チェーンの設置、ボルトによる床や壁への固定など)

・ 漏えい防止(例:防液堤の設置、浸透防止のための床のコーティング、緊急遮断弁、容器の密閉保管の徹底など)

・ 防災用品・設備の定期的な点検(例:温度計、圧力計、安全弁、逆止弁など)

2.2 地震(液状化含む)

・ 揺れによる配管の破損防止(例:フレキシブル配管の設置など)

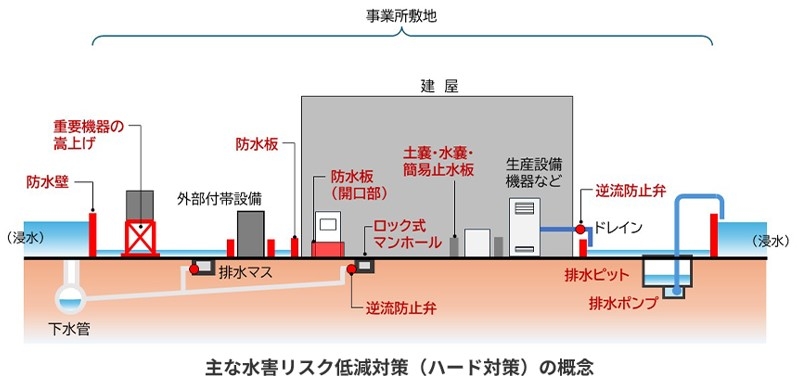

2.3 洪水や津波による浸水

・ 建築物への浸水を防止するための水防ラインの設定

・ 土のう、止水板の準備、防水シャッターや防水扉の設置、排水用ポンプの準備

・ 配管の弁やマンホールを閉鎖するための手順の整理

・ 高所への移動、水密性のある区画などでの危険物の保管

・ ライフラインの確保に向けた電気設備や受水設備のかさ上げ

以上に挙げた対策は化学物質の漏えいに限定されない、自然災害に対する基本的な対策です。また、地震と異なり、洪水は事前に予測可能であることが多いため、2.1に挙げた災害発生時のタイムラインを事前に策定しておくことが非常に重要です(参考資料:リスクマネジメント最前線「災害時におけるタイムライン(事前対応計画)の導入」)。津波については洪水と同様に、主に浸水対策が重要となります。

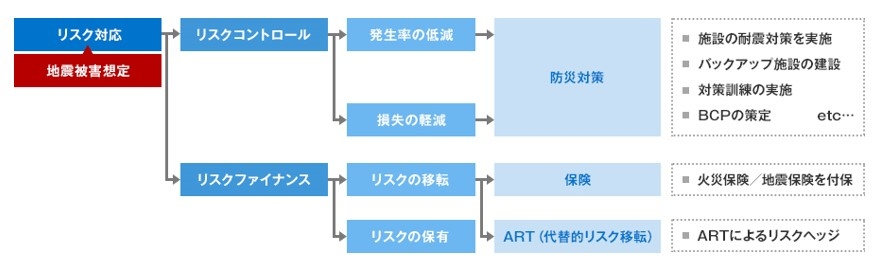

弊社では、本コラムで取り上げた地震や浸水害による被害想定や定量的なリスク評価、対策策定の支援サービスを提供しています(図1、図2)。特に弊社では第三者的な視点から、災害発生時の対応体制の構築支援や防火設備の点検などのリスク調査も実施しています。ぜひご活用ください。

図1 弊社が提供している地震リスク低減対策(弊社Webページより)

図2 主な浸水害リスク低減策の例(弊社Webページより)

3 まとめ

本コラムでは、自然災害を起因とした化学物質の漏えい事故について紹介し、具体的な対策事例をまとめました。将来的に発生が懸念される南海トラフ地震や気候変動に伴う豪雨の激甚化などに対して、企業では災害時を考慮した化学物質管理が求められています。弊社では、自然災害や火災・爆発に関する知見を有した専門家が多数在籍しており、自然災害対策の策定サービスや火災・爆発のリスク調査など、多数のソリューションを提供しています。ぜひ、本コラムで紹介した災害時を想定した化学物質管理にも弊社のソリューションをご活用ください。

参考文献

- 消防庁 (2020) 「危険物施設の風水害対策ガイドライン」

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/countermeasures/items/kiho1.pdf - 経済産業省 (2022) 「化学物質管理指針」

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/info2.html(参照:2024年11月1日) - 北後 (2019) 「浸水を背景とするアルミ工場の爆発・火災による周辺地域の被害と避難状況」

https://www.isad.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/06/no136_42p.pdf - 消防庁 (2020) 「佐賀県大町町における令和元年8月27日からの大雨による油流出事故(概要)」

go.jp/singi_kento/kento/items/post-44/02/shiryou2-1-2.pdf - 山本ら (2021) 「2019年秋雨前線豪雨の特徴と佐賀県で発生した洪水災害の概要」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jndsj/39/3/39_253/_article/-char/ja - 消防庁 (2020) 「令和2年7月豪雨における風水害被害と危険物の臨時的な取扱い例」

https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-62/01/shiryou1-5-3.pdf - NHK NEWS WEB, 2024年1月5日付「地震影響 高岡市の化学工場から塩酸処理水が川に流出」

https://www3.nhk.or.jp/lnews/toyama/20240105/3060015442.html(参照:2024年11月1日) - 日経新聞, 2019年10月19日付電子版「油流出、鉄工所が補償提示 佐賀大雨で被災者へ説明」

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51195780Z11C19A0CZ8000/?msockid=041d103f4d18637b300f046a4918680a(参照:2024年11月1日) - 東京都 (2013)「化学物質を取り扱う事業者のための震災対策マニュアル(平成25年)」

- 東京都 (2023)「化学物質を取り扱う事業者のための水害対策マニュアル」

- 経済産業省・環境省 (2024)「化学物質管理指針 :災害による化学物質等による被害の未然防止に向けた好事例集(令和6年2月)」

- 大阪府 (2022)「事例集「化学物質を取り扱う事業所で今日からできる対策事例-明日起きるかもしれない大規模災害に備えて-」」

執筆コンサルタントプロフィール

- 森口 暢人

- 企業財産本部 研究員