気候変動はいよいよ文明社会未体験の世界へ。リスク管理の見直しを!

- 環境

2024/8/14

気候変動対策のため、世界の平均気温上昇の目標値1 を明確に定めた、2015年のパリ協定締結から10年近く経ちました。2024年現在、気候変動の進行状況はどのようになっているのでしょうか。現状と将来予測を改めて把握し、企業が注意を払うべき項目と求められる行動について再考します。

■大気中のCO2濃度と気温

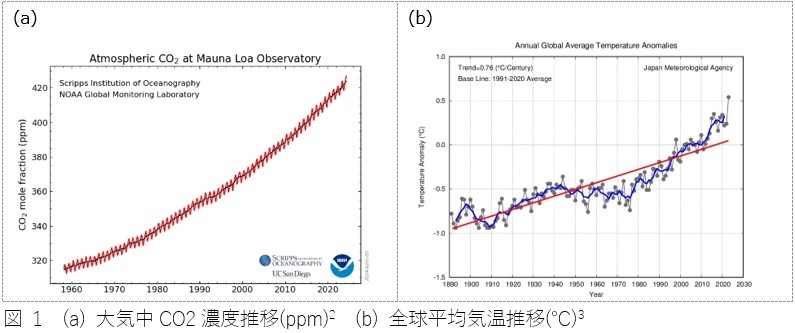

近年、大気中のCO2濃度は、季節振幅を繰り返しつつ、単調増加といってよい増加をしており、過去最高を更新し続けています(図1(a))。

CO2濃度がコンスタントに増加していることに対応して、地球の気温が単調に上昇しているかというと、そう単純ではありません。停滞期と、大きく昇温する時期とが繰り返しみられます(図1(b))。これは、複雑な地球システムがなせる技4 です。

■2023年までの気候変動

2020年代前半は、大きく昇温しているフェーズにあると考えられており、2023年は過去12万年の間で最も暑い年であったと見積もられています5。12万年前とは、どれくらい昔なのでしょうか。ここ数10万年の地球は、概ね10万年周期で長い氷河期と短い間氷期を繰り返しており、現在は1万年前から続く間氷期であるため、「12万年前」とは一つ前の間氷期ということになります。ネアンデルタール人が栄えた時代です。2023年は、現生人類が文明を築いてきた現在の間氷期に、まだ経験していないレベルの暑さに達した年ということになります。

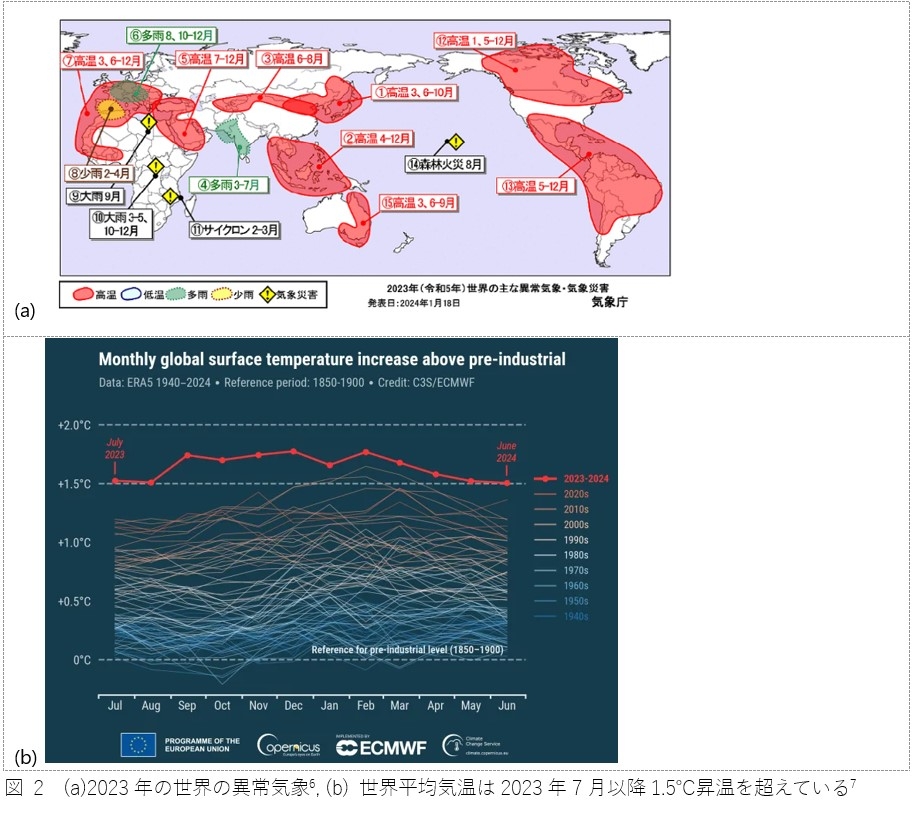

また、2023年の世界の異常気象を示した分布図(図2(a))からも、世界的な異常高温がみられ、2024年6月までの年平均では1.5℃昇温を超えています(図2(b))。これは、パリ協定の1.5℃目標に達してしまったということではなく、年々気候変動の進行により昇温、下降を繰り返していく中での、高温の方の年周りであったためと考えられます。しかし、パリ協定の目標1.5℃昇温に達するまで、あとわずかであることは間違いありません。

■今後の気温予測

今後、地球の気温はどのようになっていくのでしょうか。2024年も、これまでのところ2023年を上回る気温が続いています。地球の自然変動(エルニーニョからラニーニャへ8 )により、年末に向けて少し落ち着いてくることが考えられますが、今後5年以内に、2023年を超える可能性が高いという予測がなされています9。このような状況をみると、悲観的にも思えます。

一方、明るい兆しもあります。世界的な温室効果ガス排出削減が功を奏して、CO2排出量の増加率は下がっており、2020年代半ばにピークに達すると言われています。既に2023年がピークになるのではないかという議論もあります10 。現状はパリ協定の目標を達成できるほどの排出量削減ペースではないものの、今後さらに削減トレンドが加速すると、将来気温予測が、より下方修正されることが予想されます。しかし、CO2の排出量が減少傾向になったとしても、すぐに大気中のCO2濃度が下がるわけではないことに留意が必要です。なぜならCO2は一旦排出されると数十年単位で大気に留まる、長寿命のガスであるためです。よって今後10年、20年もこれまで以上に、高温になる可能性が非常に高いということになります。

■近未来の気候変動影響

気候変動の進行は、気候そのものの変化と、それに対応した経済的影響、社会的影響へと波及していきます。具体的には表1にまとめた項目への影響が懸念されますが、これらの影響は、もともと自然変動によって、地球の気象状況がゆらいでいる状態に上乗せされます。例えば3℃昇温等、大きな変動を仮定した気候変動の予測研究では影響傾向が明確でも、1.5℃昇温等、現在(1.1℃昇温程度)からの差が小さい近未来の将来予測では、影響が明確に表れません。しかしながら、気候変動の影響で、台風の強風が数%強まったために被害が1割、2割増加する、といったケースもあり得るため11注意が必要です。

また、ここまでは気候変動による悪影響にフォーカスしてきましたが、農作物がこれまでより高緯度の地域で収穫できるようになる、などのポジティブ面もあり、そのような好影響をうまく取り入れることも重要です。

| 表 1 近未来の気候変動影響 12 | |

| 項目 | 内容 |

| 気候 |

・経験のない高温。気温上昇に対応する降水極端化、降水のパターン変化 |

| 経済 |

・農作物への影響、収穫量や質の低下、価格高騰 |

| 社会 |

・世界的な環境難民の増加、社会不安定化 |

■気候変動において企業が注意すべき項目と求められる行動

現在進行中の気候変動に対し、企業が注意すべき項目を表 2にまとめました。項目としては、高温や災害に対応したリスク管理、気候変動に対応したビジネスモデルの再検討、社会的責任を果たし、投資家、顧客の支持を得ること、新たな法規制に対応することが挙げられます。求められる行動内容については、表2の記載以外にも個々のビジネスに即したカスタマイズが必要と考えられますので、弊社コラム「国際財務報告基準(IFRS)におけるサステナビリティ開示基準(IFRS S1・S2)公表の影響」、「「TNFD Early Adopters」が公表されました」やレポート「熱 波 か ら 従 業 員 を 守 る た め に」をご参照ください。

| 表 2 気候変動において企業が注意すべき項目と求められる行動(概要) | |

| 項目 | 求められる行動 |

| リスク管理 |

高温化や、激甚化する災害が社員の健康、生産性、自社の資産やサプライチェーンにどの程度影響する可能性があるかを把握し、対策する。 |

| ビジネスモデルの再検討 | 気候変動が進行することを念頭に、現状のビジネスの在り方が今後も持続可能であるかの見直し、炭素排出削減、気候変動に対応した技術開発に取り組む。 |

| 社会的責任(CSR) | ESG要素の経営への組み込み。透明性を持った取り組みにより投資家、消費者の支持を得る。 |

| 法規制への対応 |

法規制を監視し、法的要件の遵守、カーボンプライシング、排出量取引制度への対応準備をする。 |

以上のように、多岐にわたる対策が必要ですが、ここで特筆したいのが、リスク管理のひとつである高温に対する社員の労働環境対策についてです。災害激甚化対策はもちろん必須ですが、稀な現象であり、頻繁に発生するものではありません。一方高温は、全人類が今後数十年にわたり、長期化する酷暑の時期に漏れなく経験していくものです。先述のとおり、現在は人類が数千年にわたって築き上げてきた文明社会で一度も経験したことのない高温の世界に突入しています。「去年までは何とか対策できたから、今年も同様の対策でよい」という考え方は危険です。今までとは異なると認識し、今までの常識に捉われず、一から対策を考えることが重要です。なお、高温対策の詳細については、前述の弊社レポート「熱 波 か ら 従 業 員 を 守 る た め に」をご参照ください。

■終わりに

以上、刻々と状況が変化している気候変動の最新状況や企業が注意すべき項目と求められる行動についてまとめました。

気候変動問題は多方面に影響がありますので、本稿が貴社の気候変動対策見直しの一助になれば幸いです。

1 2℃目標(努力目標1.5℃以内)。本コラムでは、昇温の基準は産業革命前に対する気温上昇値とします。

2 出典:アメリカ海洋大気局 より抜粋

3 出典:気象庁気象研究所 より抜粋

4 地球表層の状態を決めている主な要因は大気、海洋、陸面ですが、特に海洋が長期的で複雑な変動を主導しています。海洋は熱容量が大きいこと、エルニーニョのような大気海洋相互作用によって年々変動の主要要素となっていること、海洋深層は数千年に及ぶ周期で変動していること等から、結果として大気からの影響が、すぐ1対1には現れません。

5 出典:UN News https://news.un.org/en/story/2023/08/1139527

6 出典:気象庁 https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/monitor/annual/annual_2023.html

7 出典:World Meteorological Organization https://wmo.int/media/news/record-temperature-streak-continues-june

8 出典:アメリカ海洋大気局 https://www.climate.gov/news-features/blogs/enso/june-2024-update-la-nina-likely-late-summer

9 出典:World Meteorological Organization https://wmo.int/news/media-centre/global-temperature-likely-exceed-15degc-above-pre-industrial-level-temporarily-next-5-years

10 出典:carbon Brief https://www.carbonbrief.org/analysis-global-co2-emissions-could-peak-as-soon-as-2023-iea-data-reveals/

11 風速と被害率の関係は線形関係ではない点に留意が必要である。

12 出典:IPCC第六次報告書 https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/ 国際連合広報センター https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/climate_change_un/climate_change_effects/

執筆コンサルタントプロフィール

- 大垣内 るみ

- 企業財産本部 上級主任研究員