熱波から従業員を守るために

2023/10/16

目次

- 熱波の概況と原因

- 熱中症と暑さ指数

- 企業における熱中症への対策

- おわりに

熱波から従業員を守るために - Tokio dR-EYEPDF

執筆コンサルタント

岩波 発彦

企業財産本部 CATモデリングユニット 研究員

専門分野:気象学、自然災害

大垣内 るみ

企業財産本部 CATモデリングユニット 上級主任研究員

専門分野:気象学、自然災害、気候変動

2023年夏、我々は記録的な熱波[1]に見舞われた。7月上旬には世界の平均気温が連日で過去最高を更新し、各地で干ばつや水害といった異常気象による被害が発生するなど多くの人々に影響を与えた[2]。7月下旬には日本でも全国平均気温が過去最高を更新したが、8月に入ってからも暑さは続き、東京都心では8月下旬以降も猛暑日になるなど猛暑日日数の最多記録の更新が続いた。地球温暖化が進む状況の中で熱波の襲来は毎年続くのか、また、熱中症から従業員の安全を守るためにどのように対策を取ればよいのかを考えていく。

1.熱波の概況と原因

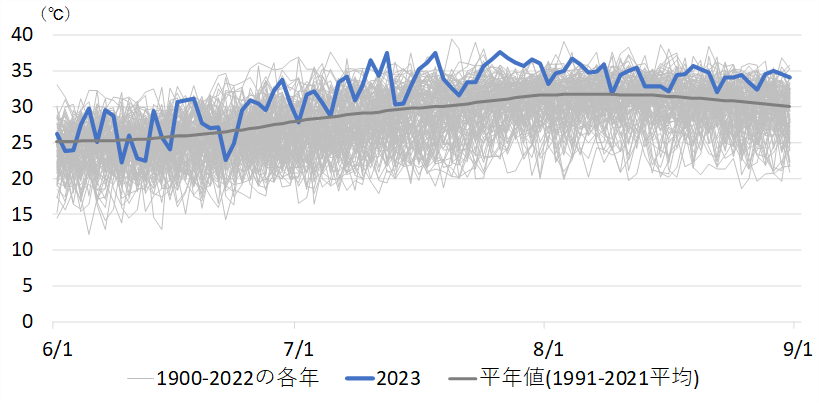

気象庁の「異常気象分析検討会」は、2023年8月下旬時点でこの夏の日本の平均気温は統計開始以降過去最高となる見込みを示し、“異常気象”と指摘した[3]。東京都心の年間猛暑日日数は8月末時点で計22日と、最多記録を大きく更新した(これまでの最多記録は2022年の計16日)。東京の夏季の日最高気温を過去100年のデータと比較すると、今年は7月以降高い水準で推移しており、特に7月後半は連日35度以上を記録するなど、気温が高い日が続いた(図1)。

図1 東京における夏季の日最高気温(気象庁公表データに基づき弊社作成)

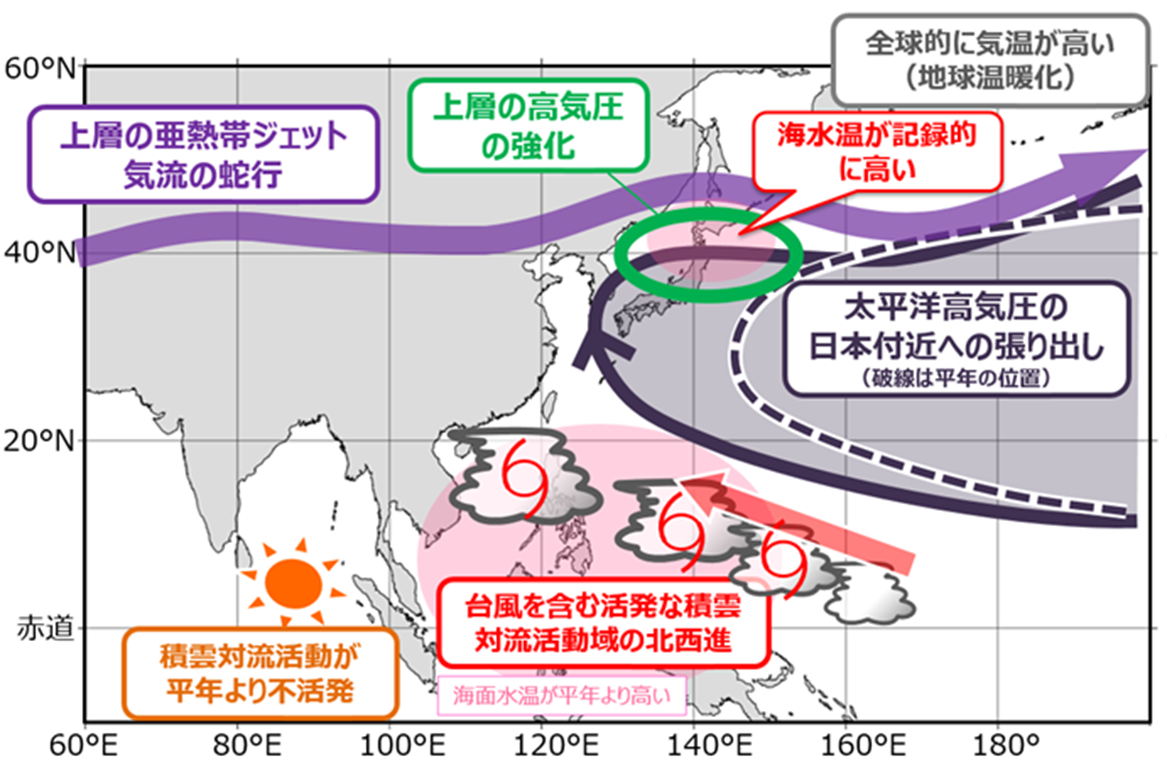

では、なぜこれほどまでに今年の夏は暑くなったのか。一般的に、天気予報でもよく耳にする「高気圧」に覆われると、よく晴れて気温が高くなると言われている。今年は、例年夏季に強まる下層の太平洋高気圧が記録的に強まった。それに加え、数年に一度発生する正のインド洋ダイポール現象[4]や台風等の影響によりフィリピン付近で対流活動が活発になり、ジェット気流が北を流れたことで上層でも暖かい高気圧が日本付近を覆っていた。この二つの高気圧の日本列島付近への張り出しのタイミングが重なったことが今年の夏が暑くなった要因の一つと考えられる(図2)。また、「異常気象分析検討会」では今回の高温は、地球温暖化が「無かった」と仮定した場合と比べて、発生確率が高かったと報告されており、地球温暖化による気温の上昇も過去最高の暑さとなった要因の一つといえるだろう。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)第6次評価報告書[5]では、世界平均気温は少なくとも今世紀半ばまで上昇し続けると予測されている。温暖化によって平均的な気温が高くなれば、今年の夏を超えるような猛暑がより頻発することも十分に想定される(本稿末尾の【コラム:地球沸騰の時代】も参照)。

図2 今夏の顕著な高温をもたらした大気の流れ

(気象庁「異常気象分析検討会」報告資料より引用[3])

2.熱中症と暑さ指数

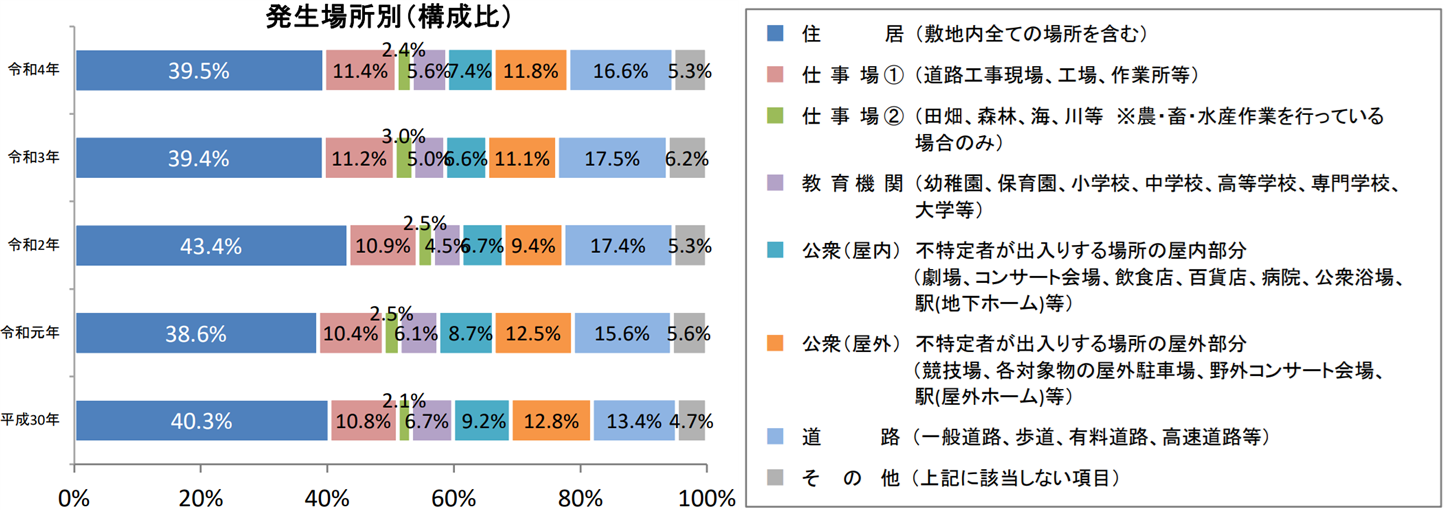

熱波における暑さがもたらす人への影響として考えられるのが熱中症だ。日本の熱中症による死亡者は近年増加傾向にある。これには高齢化に加え、地球温暖化による気温上昇や極端な高温が起こる頻度とその強度が増加していることが要因と言われている [6]。また、熱中症による救急搬送状況(図3)を見ると、その発生場所は住居が4割と最も多い割合を占めているが、仕事場も1割強を占めている。すなわち、企業経営者にとって、労働環境において熱中症予防対策を取ることは、従業員の身の安全を守るためにも喫緊の課題といえる。

図3 熱中症による発生場所別の救急搬送状況(総務省消防庁報道資料より引用[7])

環境省と気象庁は暑さ指数(WBGT)に基づいて熱中症警戒アラートを発表している[8][9]。暑さ指数とは人体が感じる熱を的確に表し、熱中症予防に活用するために導入された指標であり、労働環境等における指針として有効であると認められ、ISO等で国際的に規格化されているものである。厚生労働省のホームページでは身体作業強度等に応じた暑さ指数や衣類の種類による暑さ指数の補正方法が公表されており、労働環境における活動の目安を確認することができる。

熱中症に関する法令には、労働安全衛生法や労働安全衛生規則等があり、これらには職場における熱中症予防のために果たすべき事項が列挙されている。また、労働契約法第5条では、使用者に労働者の安全への配慮が義務付けられているが、過去には職場で発生した熱中症について、使用者にこの安全配慮義務違反があったとして損害賠償責任が認められた事例もある[10]。このような訴訟リスクの観点からも、熱中症予防対策を講じ従業員に広く周知・徹底させることが重要である。

3.企業における熱中症への対策

前項では、熱中症対策の重要性を述べた。それでは、具体的にどのような対策を取ればよいのか、環境省が作成する熱中症環境保健マニュアル[11]を参考に考えていく。まず、熱中症発生の恐れが低い4月以前を準備の期間とし、暑さ指数計の設置や休憩場所の整備等、対策を取りやすい環境を整える。また、この期間には企業の熱中症への管理体制を整え、従業員へ熱中症防止対策の教育を行うことも重要である。熱中症発生の恐れが高い5~9月の期間には、表1に示すように、管理者が責任をもって必要に応じた対策を実施する。従業員の様子に異変を感じた場合はためらわず、すぐに病院へ搬送するか119番通報をする。また、シーズンが過ぎた後の振り返りも重要である。従業員にアンケートを取り、暑さを感じやすかった場所や体調不良を報告しにくい職場環境でないかを確認し、次のシーズンの対策に活かす等である。

| 【作業環境管理】 |

|

| 【作業管理】 |

|

| 【健康管理】 |

|

(厚生労働省公表資料[12]をもとに弊社作成)

4.おわりに

今年の夏は過去最高の暑さを記録したが、今後も地球温暖化等の影響で今年の夏を超える猛暑が発生することも十分に想定される。熱波から従業員を守るためには、過去の経験から判断せずに対策を講じることが必要である。

また、熱波における高温環境下では、火災や設備不具合、電力不足や渇水等のリスクが想定され[13][14]、熱波が企業にもたらすリスクは多岐にわたる。今後も猛威を振るう可能性のある熱波の状況下でも安定的な事業を継続するためには、従業員の熱中症対策に留まらず多方面での事前の備えを実施いただきたい。

|

【コラム:地球沸騰の時代】 2023年7月4日は過去12万5000年で最も暑い日になったと報告されている[15]。また、7月に国際連合のグテーレス事務総長が地球沸騰 (global boiling) の時代に入ったと発言[16]し話題となった。もちろん、100℃越えではないので、比ゆ表現ではあるが、「地球温暖化」という表現では生ぬるいという危機感をよく表現している。 |

|

熱波の全てが地球温暖化の結果ではない。地球の気候は地球温暖化がなくても自然に変動している。本文で触れたインド洋ダイポール現象もその一つだが、世界において最も影響の大きい自然変動要素はエルニーニョである。エルニーニョの年は異常気象が多発し、地球全体では暑くなる傾向にある。一方で、地球温暖化が進むと熱波の頻度、強度が増加する可能性が非常に高い[5]とされている。2023年の夏は、自然変動に地球温暖化が上乗せされて世界各地で熱波が発生したといえるだろう。 |

|

| 最後に地球温暖化の原因振り返りと今後の予想をしてみよう。産業革命以降の地球温暖化の主要因が人為起源の温室効果ガス排出によることは確実視[5]されている。温室効果ガス排出削減が叫ばれるようになって久しいが、実際は増加の一途を辿っている。将来予想は、社会経済のあり方に大きく依存するが、現状からドラスティックな技術革新がなければ、21世紀末まで昇温が続く可能性が高いと予想されている。また、近日中に温室効果ガス排出を実質ゼロにする革新的な技術が開発されたとしても、温室効果ガスの地球大気中での滞在時間は数十年と長いため、温暖化はいずれにしろ21世紀半ばまで進行することは避けられないだろう。 | |

参考情報

執筆コンサルタント

岩波 発彦

企業財産本部 CATモデリングユニット 研究員

専門分野:気象学、自然災害

大垣内 るみ

企業財産本部 CATモデリングユニット 上級主任研究員

専門分野:気象学、自然災害、気候変動