事業と仕事紹介

プロジェクトストーリー

Project Story

気候変動による影響が

企業にどのようなリスク・機会を

生み出すのかを特定、評価する

気候変動シナリオ分析支援

コンサルティング

OUTLINE

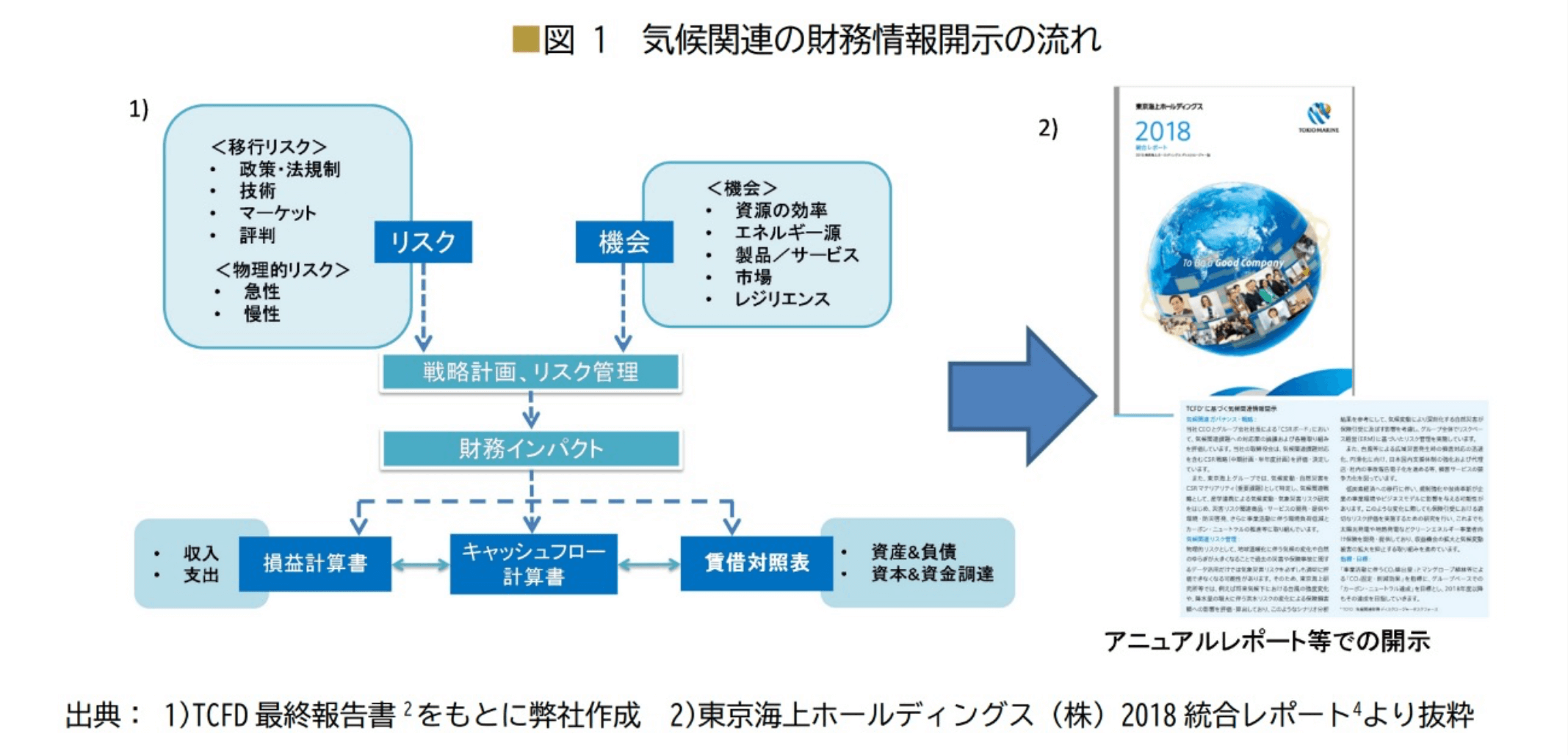

企業の気候関連のリスクおよび機会を適切に評価するために投資家が必要とする情報を明らかにするという目的のもと、2015年に金融安定理事会(FSB)が設置した気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)が最終報告書を公表して以来、TCFD に賛同する企業・団体が国内外で増えている。

POINT

東京海上ディーアールは、企業の「1.気候関連リスク・機会の洗い出し」「2.アセスメント」「3.シナリオ分析」「4.TCFD提言に沿った情報開示」の取り組みを支援している。

企業財産本部 リスク定量化第二ユニット

上級主任研究員

羽柴 利明Toshiaki Hashiba

2019年入社

学生時代から学び続けていた自然科学に関する知識を活かした仕事をしたいと東京海上ディーアールに転職。当プロジェクトでは気候変動による自然災害の激甚化に伴う将来リスク評価に関するサービスの新規開発、展開、導入を担っている。

製品安全・環境本部 CSR・環境ユニット

主席研究員

身崎 成紀Shigenori Misaki

2001年入社

将来的に「安全・安心」の価値がより重要視されると考え、社会の基盤づくりに携わりたいと東京海上ディーアールに入社。当プロジェクトではTCFD対応支援、脱炭素社会への移行に伴うリスク・機会の財務影響評価と情報開示支援などを担っている。

※所属・役職は取材当時の情報です

気候変動に関わるリスクや機会とはどういったものですか?

リスクで言えば気候変動は差し迫ったリスクで、私たちもすでに直面していることが大半だということです。国内では水害によって工場が水没し操業できないというケースや、海外では逆に渇水によって工場が操業できないということがすでに起こっています。

そうですね。多くの企業で関心が高まっており、近い将来、自分たちの事業にも影響がある、または影響がすでにあり、拡大するかもしれないと懸念されています。

TCFD提言は、この気候変動という差し迫ったリスクを経営戦略に織り込むことの重要性を提言しており、財務情報を扱う有価証券報告書への開示も今後は義務づけられます。

リスクだけではなく、機会という観点もESG投融資を行う機関投資家・金融機関には重要な指標となっていますね。脱炭素社会への移行に伴って企業が大きく事業転換していかなければならないというプラスにもマイナスにも成り得るドライバーとなっています。

昨今、私たちのお客様が気候変動の情報開示をするにあたって、単独の1部門ではなくタスクフォースでチームを作り部門横断的に取り組みを進めるケースが増えており、経営の重要課題に位置付けられていると強く感じます。

なぜTCFD関連サービスを始めたのですか?

1つは、東京海上グループが提供する保険と自然災害リスクが企業にとっては切り離せないものだからです。

災害リスクに強い東京海上グループというイメージがあり、お客様からの期待も大きかったですし、東京海上グループは日本企業でTCFD創設の検討メンバーに唯一入っていたという経緯もありました。

そうですね。そして東京海上グループの中で、自然災害リスクに対する知見が最も高い当社がTCFDに関わることは必然だと思います。

長年にわたる自然災害リスク評価のノウハウと、ESG対応の支援実績を活かせるという自負もあり、グループの総力を挙げてニーズに応えていかなければという使命感もあったと思います。

どんな独自性があると考えていますか?

1つは先ほども述べましたが、ESG 投資における企業評価業務として、数多くの気候変動・水リスク対応を含む ESG 情報を分析・評価をしてきた実績と知見、高い専門性があることです。

特に影響が広がっている水リスクでは、自然災害リスクを専門分野とした担当グループを有していることで、水リスクに関する最新知見と水害等の現地調査の経験を生かしたコンサルティングを実施していることも大きいですね。

これによって提供できる質が異なると自負しています。

さらに私が担っている自然災害の物理リスクと、身崎さんが担当する移行リスク。これを一社で完結し提供できることも独自性だと思いませんか?

そうですね。二人で一緒に動くケースはかなりありますね。気候関連のリスク・機会を洗い出すと一口に言っても、「何が自社にとってのリスクか?」は企業ごとに異なりますから、決して簡単なことではありません。そういった際に、様々なリスクを扱えることは強みですよね。

TCFD提言では、シナリオ分析により開示が求められていますが、シナリオも世の中にはたくさんありますし、いざシナリオを反映しようとしてもどう進めれば良いか分からないという企業がほとんどというのが実態です。

この分野の専門家が少ないという状況は間違いなくあると思います。だからこそ、私たちがコンサルティングをすることで、企業にも知見が蓄積されることの意味もあると思いますね。

面白さややりがい、難しさをどう感じていますか?

コンサルティングを開始した当初は、コンサルタント個々人がそれぞれ外部情報を解釈する手探りの状態でした。気候変動は今まさに進展している最中、情報も次々アップデートされており、今も変わらず難しさを感じます。

それが一番大変なところですよね。情報も知見も蓄積されてきたと感じますが、アップデートされる情報をキャッチアップすることは常に怠れません。これは難しさでもあり、やりがいでもあると感じているのですが、一方で気候変動に関する研究者が発信する情報と、企業が求める情報のギャップを埋める必要性を感じています。

まさにそこが重要で、研究者が発信する情報を、私たちが社会にどのように活かせるかを考えなければ存在意義がありません。

私たちは研究者と企業を繋ぐ翻訳者でなければならないですね。身崎さんはどこに面白さを感じていますか?

私たちが行っている仕事の多くは、リスクというマイナスをゼロにするためにどうするべきかという観点で取り組みますよね。一方で気候変動に関するコンサルティングは、事業機会というプラスの面に目を向けられることが面白いと感じています。

身崎さんの担当分野は特にそうですね。

脱炭素社会への移行では、多くの産業において重大な転換期となっています。その中で、私たちが客観的に示す情報をビジネス機会と捉え、ポジティブな変化を企業に起こすことで、結果的にお客様の成長、社会の成長に貢献できることはやりがいです。

これからのことを教えてください。

この分野に関して、世界から見れば日本国内の認識は、まだまだ遅れていると感じます。私たちの世代が若い頃には顕在化していなかった課題のため、意識のギャップはどうしても生まれてしまいます。仕事を通じて多くの企業、多くの方たちと接してサポートしていくことで、意識を前向きに変えていくキッカケになると思いますし、コンサルティングしたことで間接的にではありますが、社会に影響を及ぼせたら良いなと思います。

そうですね。TCFD提言によって情報開示が進むことで、アクションが加速していくでしょう。私も、今は気候変動が直接的に影響の少ない企業に対して、その重要性を喚起していきたいと思っています。また機会としても新しいビジネスの芽が見つかるチャンスでもあるので、多くの企業に積極的にアプローチしていきたいと思っています。

もちろん、成長のためにリスクを取る必要もあります。20年後、30年後のリスクを見越してアクションできるような社会にしていきたいですね。

脱炭素社会に向けて技術の伸展は様々なところで生まれています。最新情報を常にウォッチし、事業の脱炭素化に向けた実行支援まで踏み込んでいきたいと思います。

コンサルティングニーズは広がっていくと思いますので、気候変動を通じた次の展開が楽しみですね。