企業レジリエンス強化における浸水ハザードマップの活用 その2

2025/5/13

目次

- はじめに

- 浸水想定区域図以外のハザードマップ

- 浸水想定区域図と他のハザード情報の比較

- ハザード情報の比較と活用

企業レジリエンス強化における浸水ハザードマップの活用 その2 - Tokio-dR EYEPDF

執筆コンサルタント

帶向 伸悟

企業財産本部 リスクソリューションユニット 研究員

専門分野:自然災害リスク、気候変動リスク

小木 夏海

企業財産本部 企業財産リスク第一ユニット 研究員

専門分野:火災・爆発リスク、自然災害リスク

坂場 律和

企業財産本部 データビジネス創発ユニット 兼 企業財産リスク第三ユニット 兼 リスクソリューションユニット 主席研究員

専門分野:自然災害リスク、気候変動リスク

羽柴 利明

企業財産本部 リスクソリューションユニット 主席研究員

専門分野:気候変動リスク、自然災害リスク

1. はじめに

近年、気候変動の影響により河川氾濫や豪雨などの気象災害が激甚化・頻発化しており、企業は浸水リスクの把握と対策が求められている。しかしながら、多くの国内企業においては、現在および将来の浸水リスクの対策が十分に行われていない[1]。本レポートでは、3回にわたって企業のレジリエンス強化のためのハザードマップの活用方法について説明する。その1では、日本で一般的に使用される国土交通省の浸水想定区域図の特徴と課題を紹介した。その2では、浸水想定区域図以外のハザードマップの特徴と利用について、その3では、企業のレジリエンス強化のためのハザードマップの活用方法について紹介する。

2. 浸水想定区域図以外のハザードマップ

国土交通省の浸水想定区域図[2]は信頼性が高く、利便性が高いデータである。しかし未だ整備段階にあり、企業の洪水対策の検討には必ずしも適さないという課題がある(その1参照)。

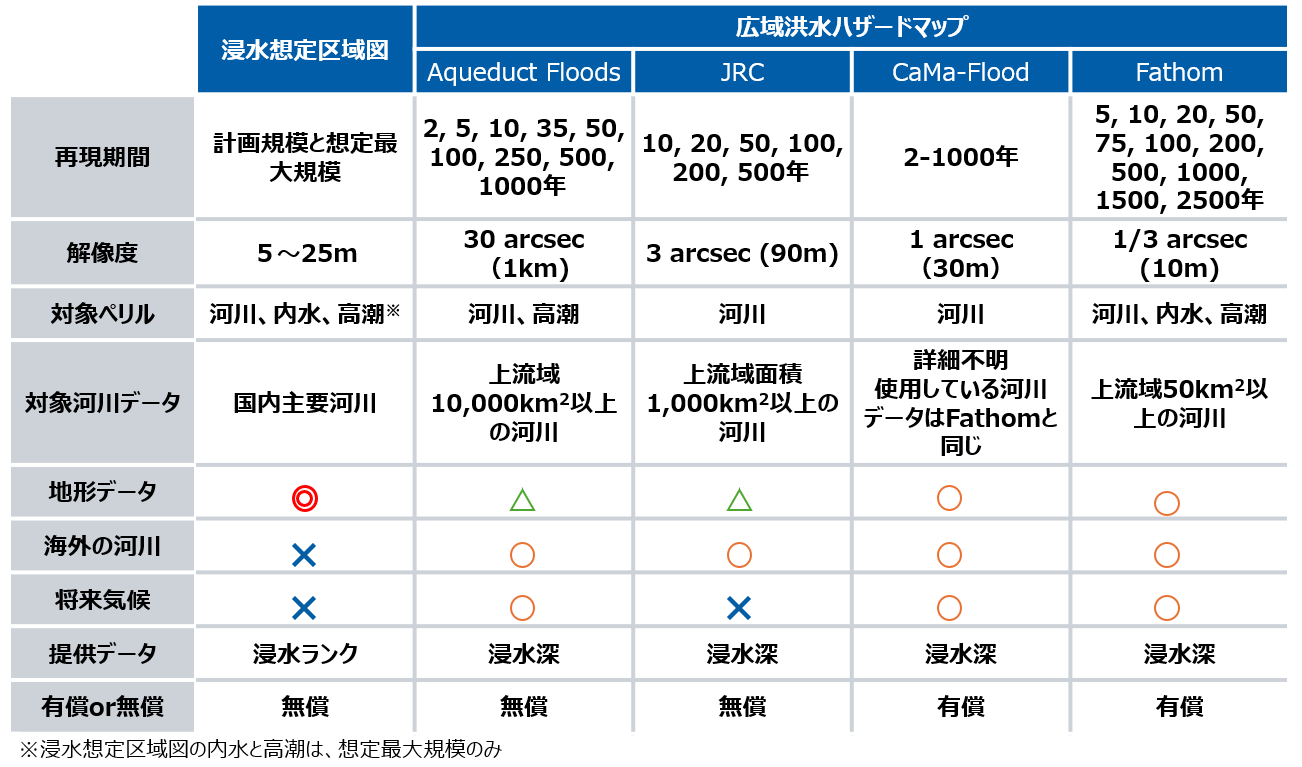

ハザードマップは、「誰が」「何を」目的として使うかによって、必要とされる条件が異なる。ここでは「企業が」「洪水対策の検討を」目的とする場合に適したハザードマップを紹介する。具体的には、浸水ランクではなく浸水深が示されていること、再現期間別の浸水深が示されていること、日本全国を網羅していることを選定の条件にした。現時点で利用可能な日本国内の代表的なハザードマップを表1に示す。

表1 各種ハザードマップの比較

(国土交通省発表資料[3]、水資源学会論文[4]を基に弊社加筆)

Aqueduct[5]はTCFDにおける物理的リスク評価のために利用されることが多く、国内外に拠点を持つ企業の水に関するリスクの諸検討に用いられている。欧州委員会の共同研究センター(JRC)[6]のハザード情報[7]は、2024年3月に従来の30arcsecデータより高解像度である3arcsecのデータが公開され、ヨーロッパの企業が多く利用している。CaMa-Flood[8]やFathom[9]は国内企業が直面する浸水リスクの評価に利用され、気候シナリオを用いた将来時点のハザードマップも利用可能となっている。

3. 浸水想定区域図と他のハザード情報の比較

前章で示したFathomやCaMa-Floodは、学術的な信頼性が高いことや、国内外の上流面積50km2以上といった多くの河川を対象としていることから、広域的な浸水リスクの推定や気候変動の影響評価のための情報として注目されている。ここでは、浸水想定区域図とFathomのハザードマップの比較を行い、各モデルの特性や差異について紹介する。

(1)Fathomの概要

Fathom社は 2013年に設立された英国ブリストル大学発のスタートアップ企業である。同社は、水文学、水力学、リモートセンシングなどの最先端の研究を用いて、世界的な洪水モデルを構築・展開している。この洪水モデルは、学術研究機関の審査を得た信頼性の高い評価手法を採用していることが特徴である。弊社は、Fathom社とパートナー契約を締結し[10]、企業のサステナビリティ情報開示や災害レジリエンスを高めるための取り組みを支援している。

Fathom社のハザードマップは、全世界を評価対象として、現在気候下における河川氾濫、内水氾濫、高潮の再現期間ごとの浸水深を提供している。また気候変動による将来予測として、各気候シナリオ下(SSP1-1.9~SSP5-8.5)における現在から2100年までの各年の浸水深を提供している。

(2)比較条件

河川氾濫と高潮のケースを比較するため、両ケースの浸水想定区域図(河川氾濫は多段階浸水想定図[11]を含む)が開示されている、かつ、他の水系の影響を受けにくいエリアを選定した。また、再現期間は50,100,200,1000年の4つを選択し、各再現期間における浸水深や浸水域の違いを比較する。

(3)ハザードマップ比較

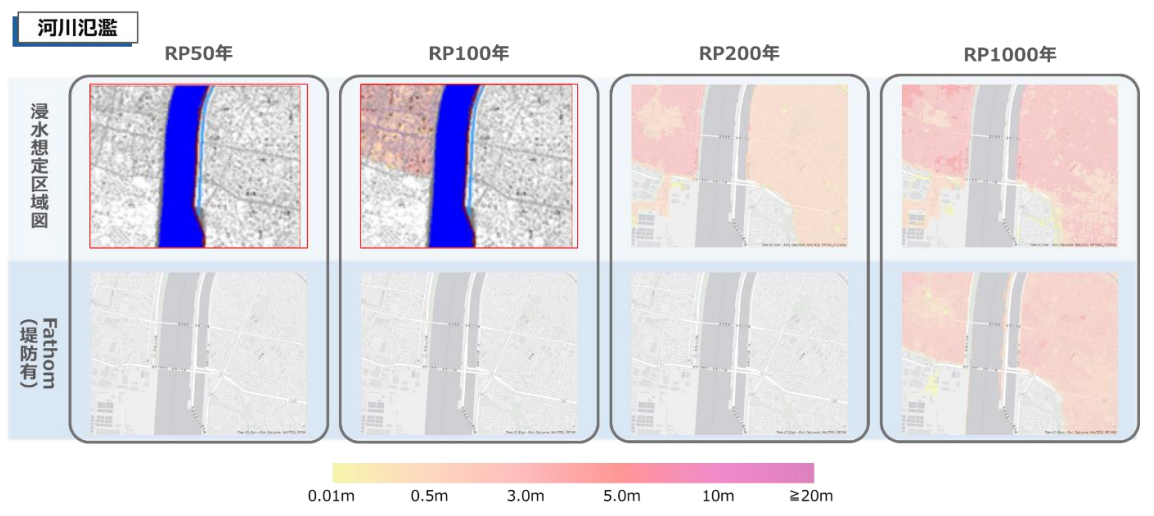

□ Point1:【河川氾濫】浸水深の比較

再現期間50年(高頻度事象)では、浸水想定区域図とFathomの両方で浸水は見られない。一方で、100年や200年などの再現期間において、浸水想定区域図では広い範囲で0.5m以上の浸水が見られるが、Fathomでは浸水なしとなっている(図1)。これは、浸水想定区域図が最悪のケースを想定していることに対し、Fathomは観測データに基づく平均的な値を狙ってモデルの条件設定を行っていることが、これらの差の背景にあると考えられる。

再現期間1000年では、浸水想定区域図とFathomの浸水域はほぼ同じ範囲だが、浸水深はやや浸水想定区域図の方が大きく見える。浸水深がある程度大きくなると、Fathomも行政整備の地形データを使用していることから、それぞれの浸水域が似た傾向を示すと考えられる。

また、浸水想定区域図は浸水ランクで公表されており、詳細な浸水深を取得することができない(その1参照)。例えば、1.0mの浸水の場合でも0.5~3.0mのランクに振り分けられる。浸水ランクでの評価では、元がFathomと同じような浸水深であったとしても、過大評価となる傾向があることに注意が必要である。

図1 河川氾濫の再現期間、ハザードマップ比較

(荒川流域の多段階の浸水想定図/浸水想定区域図[12]とFathomデータより弊社作成)

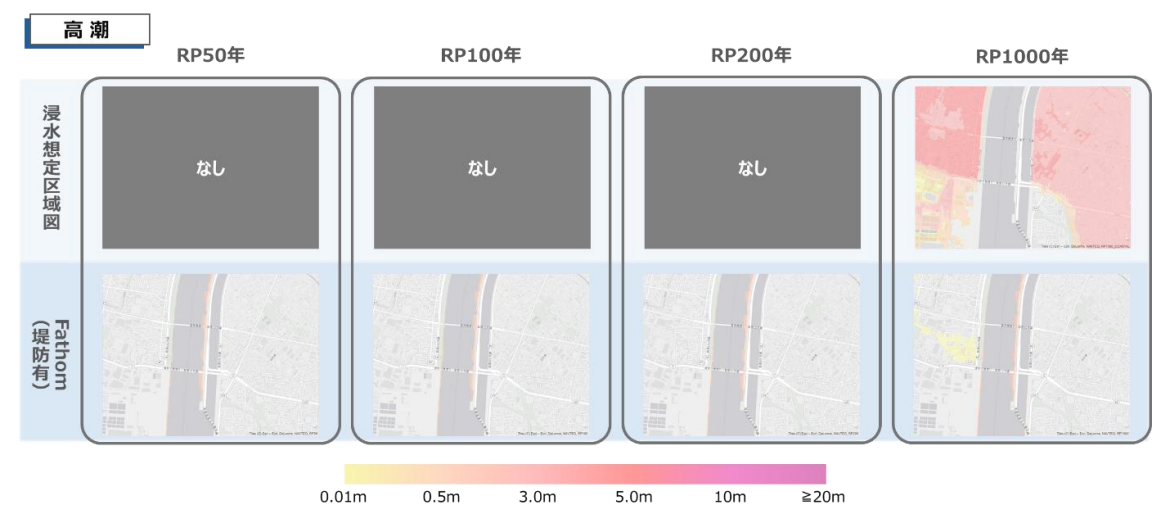

□ Point2:【高潮】再現期間別の比較

次は、高潮について比較を行う。大きな違いとして、浸水想定区域図は想定最大規模(再現期間500~数千年)のみの公表に対し、Fathomは河川氾濫と同じ再現期間(表1参考)のハザード情報を提供している。

浸水想定区域図(再現期間1000年)では、広い範囲で0.5m以上の浸水が見られる。一方で、Fathomでは再現期間500年まで大きな浸水は見られず、再現期間1000年になると、河川の西側で0.5m未満の浸水が見られる(図2)。これらの差は、多段階想定区域図が河川流量、潮位、堤防の決壊などの諸条件について最悪の状況を想定していることに対し、Fathomは河川氾濫と同様に観測に基づいた平均を狙っていることから生じると考えられる。

図2 高潮の浸水想定区域図[13]とFathomの比較

(高潮浸水想定区域図とFathomデータより弊社作成)

4. ハザード情報の比較と活用

本レポートでは、浸水想定区域図以外のハザード情報を紹介し、浸水想定区域図とそれ以外のハザード情報の一例としてFathomを比較した。浸水想定区域図とFathomの結果が異なることもあれば、同じ結果を示すこともあるが、どちらかが間違っているというわけではない。以上の違いは、それぞれのハザード情報が何を目的に作成されているかによって、重きを置くポイントが異なることから生じている[14]。その1でも述べた通り、浸水想定区域図は国が公表している信頼性の高いデータであるが、防災を目的としたハザード情報であることから、企業の浸水リスク対策で必要とされる再現期間別や気候シナリオ別の浸水深に関する情報は用意されていない。目的に応じて、浸水想定区域図以外のハザード情報を組み合わせて利用することで、従来は取得できなかった高頻度事象や詳細な浸水深の情報に基づくリスク評価が可能となり、浸水対策をより効果的に実施することができる。

その3では企業がリスクの保有政策を考える際に、どのような対策が求められるかについて紹介する。

参考情報・サービスご案内

執筆コンサルタント

帶向 伸悟

企業財産本部 リスクソリューションユニット 研究員

専門分野:自然災害リスク、気候変動リスク

小木 夏海

企業財産本部 企業財産リスク第一ユニット 研究員

専門分野:火災・爆発リスク、自然災害リスク

坂場 律和

企業財産本部 データビジネス創発ユニット 兼 企業財産リスク第三ユニット 兼 リスクソリューションユニット 主席研究員

専門分野:自然災害リスク、気候変動リスク

羽柴 利明

企業財産本部 リスクソリューションユニット 主席研究員

専門分野:気候変動リスク、自然災害リスク

リスク評価(水災)

浸水害による被害想定、対策策定支援