巨大地震発生後の地震活動とリスク評価

- 自然災害

- アナリティクス・リスク分析

2025/10/17

1.はじめに

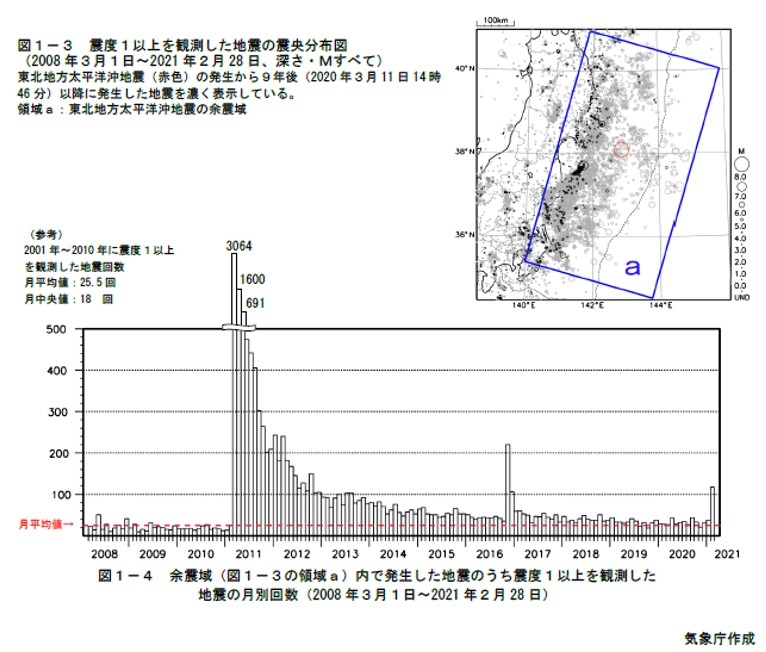

近年も能登半島を中心に甚大な被害をもたらした能登半島地震(Mj7.6、2024年1月1日)をはじめとした多くの地震が日本国内およびその周辺で発生しています。巨大地震の発生後に、その震源周辺での地震活動が活発化することは広く知られており、気象庁も巨大地震発生後には継続的な警戒を呼び掛けています。図1に示すように2011年東北地方太平洋沖地震(Mw9.0、2011年3月11日、以下「東北地震」といいます)の震源周辺では、地震発生から数年間は平時よりも地震活動が活発化していました。一般的にこれらの地震活動の規模は巨大地震の規模よりも小さいです。しかし、巨大地震でダメージを負った建物が活発化した地震活動によって倒壊するケースもあります。このため、巨大地震後の地震活動の変化(特に活発化)は、保険・共済事業者や広域に資産を有する事業者にとって重要なリスク要因であり、巨大地震後の経営判断ではこれらの要因を科学的根拠に基づき反映したリスク評価の実施が望まれます。本稿では、リスク評価の観点から巨大地震発生後の地震活動の変化のモデル化について説明します。

「「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価」より引用)

2.地震活動の予測は可能か

現在の科学では地震がいつどこで起きるかを言い当てる「地震予知」はできません。しかし、断層の調査や地震の観測記録などから、地震の起こりやすさ(発生確率)を評価し、断層や地域の地震活動を予測することは可能です。それでは、図1のように巨大地震によって地震活動が変化した場合も、その後の地震活動を予測することは可能なのでしょうか。

巨大地震発生後の地震活動は、観測記録や巨大地震に伴う地中の応力変化などから評価した地震発生確率を基に予測することができます。ただし、この結果は完璧に実際の地震活動を予知するものではありません。むしろ、リスク評価の観点では確率に基づき様々な地震発生パターンを想定し、そのいずれかが実際の地震活動を捉えていることが重要となります。このためには専門的な知識・判断に加えて、多くの観測記録や正確な断層情報などが必要となります。

3.地震活動度のモデル化:時空間ETASとΔCFF

本稿では、巨大地震発生後の地震活動モデルのうち代表的な2手法について概説します。

■統計的手法:ETAS (Epidemic-Type Aftershock Sequence)

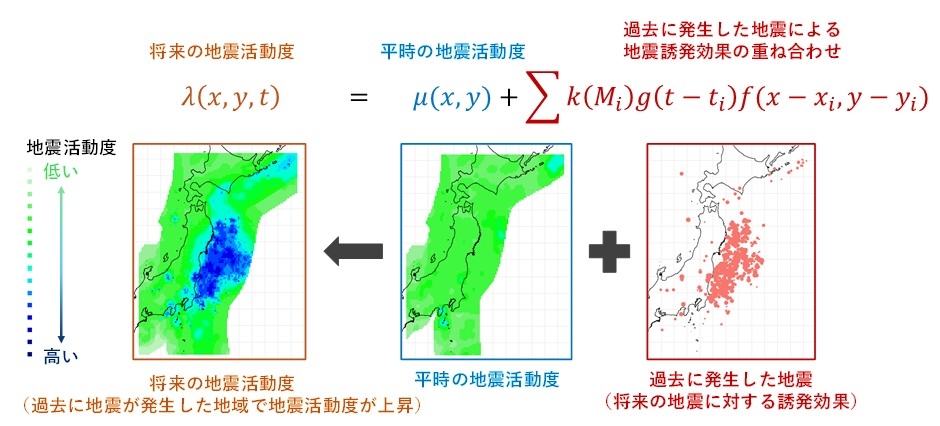

ETASは「すべての地震が何らかの地震の余震である/余震を引き起こす」という前提で地震発生をモデル化した統計的モデルです。つまり、地震は常にそれ以前に発生した地震の余震であり、その地震もまたそれ以降に新たな地震を引き起こすという前提がETASにあり、ETASを用いて予測する、将来のある地点で発生する地震は、それ以前に発生した多くの地震を基に予測されます。ETASのうち代表的なETASモデルは、時間および空間的な地震活動を予測・説明する時空間ETASです。

一般的な時空間ETASモデルの式とそのイメージを図2に示します。大まかなイメージとしては、巨大地震発生前の平時の地震活動度(右辺第一項)に対して、巨大地震発生前後の地震活動に伴う地震の誘発効果(右辺第二項)を足し合わせることで、将来の地震活動度を予測するというものです。図2からも明らかなように、過去に地震が発生した地点で地震活動度が上昇していることが読み取れます。式中のtは時間を、(x, y)は空間を表しています。りまた、右辺第二項の地震誘発効果では時間軸に沿った地震誘発効果の違い(将来の地震を誘発する効果は、昔の地震ほど小さく、最近の地震ほど大きい)や空間的な地震誘発効果の違い(誘発効果は評価地点との距離が近いほど大きく、遠いほど小さい)をそれぞれ表現しています。

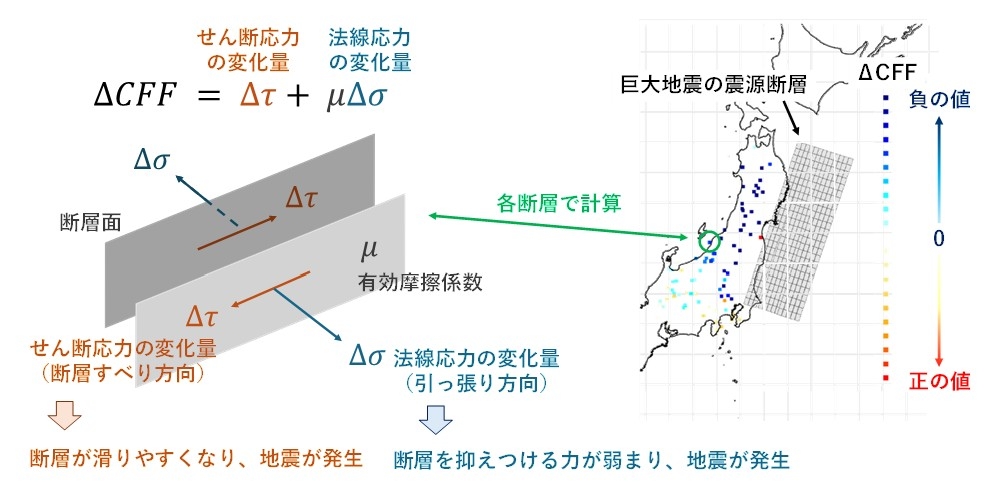

■物理的手法:ΔCFF (Coulomb Failure Function;静的クーロン応力変化)

地震は断層が滑ることで発生する現象であり、地震の発生確率は断層の滑りやすさに支配されているといえます。また、この滑りやすさの主因子である地殻内の応力は周辺での地震発生によって変化し、この変化量を定量化した指標がΔCFFです。ΔCFFのイメージを図3に示します。

一般的にΔCFFの値が大きいほど断層が滑りやすい(正の値で地震活動が活性化)、小さいほど滑りにくい(負の値で地震活動が沈静化)するとされています。この手法の特長は、断層の3次元的な構造や物理的指標を基に断層の滑りやすさを定量評価できる点にあります。時空間ETASが時間軸に沿った2次元空間の地震活動の変化を評価する統計手法であるのに対し、ΔCFFは3次元の空間的な応力変化を基に地震活動の変化を評価する物理手法と言えます。

これらの手法を用いることで、巨大地震の発生に伴う地震活動度の変化を評価することが可能となります。なお、これらの手法はそれぞれ異なる特長を有しており、評価に用いるデータの正確性・充実度、設定条件の適切さなどによって評価結果は変化します。このため、実務においては様々なデータを用いた比較や、ほかの評価手法による評価結果、専門家の意見などを参考にして総合的に地震活動度の変化を判断・評価することが望ましいです。

4.まとめ

本稿では、巨大地震発生後の地震活動の変化と、その傾向を評価する手法について概説しました。近い将来、南海トラフ地震の発生が危惧されています。南海トラフ地震が発生した場合は、震源周辺を中心とした広域で数年単位に及ぶ地震活動度の変化が生じることが予想されます。保険や共済をはじめとした、広域に保有物件を有する企業・団体においては、巨大地震に伴うリスク量の変化を適切に評価し、経営判断につなげることが非常に重要です。

東京海上ディーアールでは地震に留まらず、台風・洪水など様々な自然災害に対する専門知識を有したコンサルタントが在籍しており、日々新たな知見の収集と活用を進めています。これにより、顧客の様々な要望に応じた自然災害リスク評価を提供することが可能です。

関連コラム

- 南海トラフ巨大地震 内閣府被害想定の見直しについて

https://www.tokio-dr.jp/publication/column/203.html - 南海トラフ地震の発生確率について

https://www.tokio-dr.jp/publication/column/190.html

参考文献

- 地震調査研究推進本部地震調査委員会(2021)「「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価」

- Ogata (1998) “Space-Time Point-Process Models for Earthquake Occurrences.” Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 50, 379-402.

- King (1994) “Static stress changes and the triggering of earthquakes.” Bulletin of the Seismological Society of America, 84 (3), 935–953.

執筆コンサルタントプロフィール

- 高橋 幸宏

- 企業財産本部 主任研究員