南海トラフ巨大地震 内閣府被害想定の見直しについて

- 自然災害

- アナリティクス・リスク分析

2025/5/16

1.内閣府想定の見直しの経緯

2025年3月に、内閣府より新たな南海トラフ巨大地震の被害想定が報告されましたi, ii。表 1に示すように、2012・2013年に報告された前回の被害想定iiiから新たな知見が反映され、より現実に近い想定結果となりました。その結果、最大ケースaでの建物の全壊・焼失棟数は235万棟と前回報告(2012・2013年被害想定)に比べて2%減少しました(表2)。このうち、揺れによる全壊棟数は127万9千棟と前回に比べて5%減少、液状化による全壊棟数は11万棟と前回に比べて18%減少しました。一方、津波による全壊棟数は18万8千棟と前回に比べて22%増加、急傾斜地崩壊による全壊棟数は6千8百棟と5%増加、地震火災による焼失棟数は76万7千棟と3%増加しました。以降では、この変化をもたらした揺れ・津波・液状化・地震火災の評価手法更新とその影響を詳しく見ていきます。なお、本稿では建物耐震化や堤防整備等の防災対策の進展による被害様相の変化については対象外とします。

a 最大ケースとは建物被害が最大となるケース(内閣府想定のうち、地震動:陸側ケース、津波:ケース⑤)を指しています。ここで、地震動については強震動生成域(大きなエネルギー、すなわち強い地震動を放出する領域)の設定位置を変えた4ケース(基本、東側、西側、陸側)が検討されており、最悪ケースの陸側ケースは強震動生成域が南海トラフの陸側に設定されたケースです。津波についてはすべり域(すべり量が大きい、すなわち高い津波が生成される領域)の設定位置を変えた11ケースが検討されており、最悪ケースのケース⑤は九州地方を中心に甚大な津波被害をもたらすケースです。

|

|

表 1 内閣府モデルの評価手法における代表的な更新点(参考文献を基に弊社作成) | ||

|

分類 |

ペリル | 内閣府モデル | |

|

前回報告からの更新点 |

被害の量的変化 |

||

|

ケース設定 |

共通※1 |

南海トラフの全割れ地震※2に加えて、新たに2連動地震※3を考慮 |

全割れ地震の被害が2連動地震の被害を上回る |

|

ハザード |

揺れ |

浅部地盤構造モデルの更新 |

精緻化 |

|

深部地盤構造モデルの更新 |

|||

|

津波 |

陸域の地形データ更新 |

被害増大 |

|

|

粗度データの更新 |

|||

|

堤防データの更新(堤防の総延長が3割増加) |

|||

|

被害評価

|

揺れ |

非木造の被害関数※4を、新たにS造とRC造・SRC造※5へ細分化 |

精緻化

|

|

非木造の被害関数を、新たに階数区分で細分化 |

|||

|

1回目の地震で半壊以下となった建物については、1回目の地震より全壊率を大きくした被害関数を適用 |

|||

|

液状化 |

液状化判定式を更新 |

精緻化 |

|

|

地震火災

|

初期消火成功率の設定条件として震度に加え、新たに季節・時間帯を設定 |

精緻化 |

|

|

感電ブレーカーの設置による出火抑制効果を反映 |

被害抑制 |

||

|

風向を「最頻度」から「最も燃えやすい風向」に変更 |

被害増大 |

||

|

津波火災 |

新たに定量評価を実施 |

被害増大 |

|

※1. 津波火災を除く、揺れ、液状化、津波、急傾斜地崩壊、地震火災について2連動地震を定量評価

※2. 全割れ地震:南海トラフ全体が一度に破壊して発生する地震

※3. 2連動地震:南海トラフの半分で先発地震(半割れ地震)が発生後、時間を置いて割れ残った領域で後発地震(半割れ地震)が発生

※4. 被害関数:外力指標(揺れや津波浸水深等)と被害との関係性を表現した関数

※5. S造:鉄骨造、RC造:鉄筋コンクリート造、SRC造:鉄骨鉄筋コンクリート造

| 表 2 最大ケースにおける前回報告との全壊・焼失棟数の比較(参考文献を基に弊社作成) | ||||

| 棟数・約 | ||||

| 項目 | (a) 今回 | (b) 前回 | (a)-(b) | (a)/(b) |

| 揺れによる全壊 | 1,279,000 |

1,346,000 |

-67,000 |

95% |

|

液状化による全壊 |

110,000 |

134,000 |

-24,000 |

82% |

|

津波による全壊 |

188,000 |

154,000 |

34,000 |

122% |

|

急傾斜地崩壊による全壊 |

6,800 |

6,500 |

300 |

105% |

|

地震火災による焼失 |

767,000 |

746,000 |

21,000 |

103% |

|

全壊および焼失棟数合計 |

2,350,800 |

2,386,500 |

-35,700 |

99% |

2.揺れによる被害想定手法の更新内容

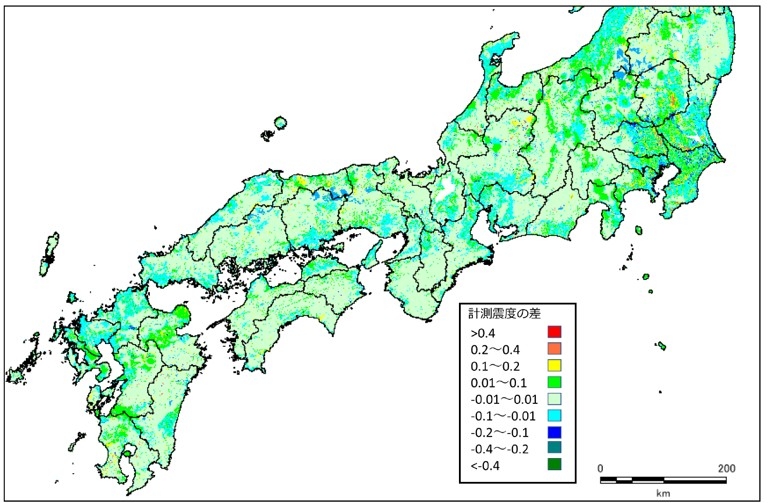

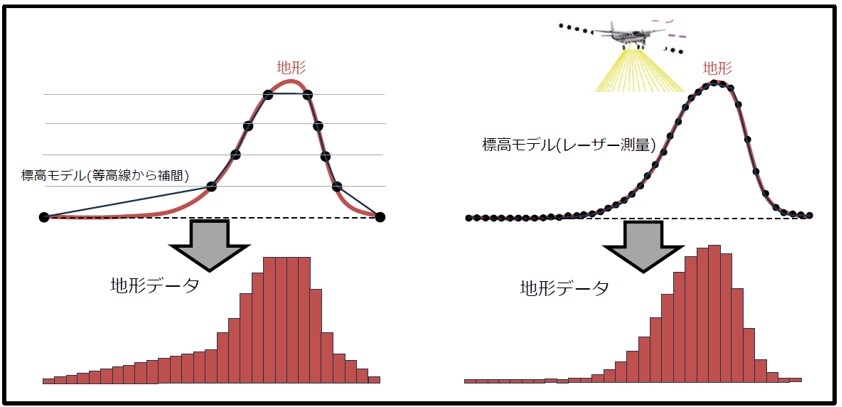

ハザード評価については、地震動の評価に用いる浅部地盤構造モデルおよび深部地盤構造モデルが更新され、より現実的なものになりました。浅部地盤構造モデルの更新が計測震度に与える影響を、図 1上図に示します。図より、全国的に計測震度の差は±0.2程度であることがわかります。次に、浅部地盤構造モデルに加えて深部地盤構造モデルの更新が計測震度に与える影響を図 1下図に示します。愛知県や静岡県、関東地方の一部で計測震度が0.4以上増加しており、熊本県や関東地方の一部で計測震度が0.4以上減少していることがわかります。これらの地域は、重力探査や微動アレイ観測等を用いた深部地盤構造モデルへと更新された地域と概ね一致しています。

図 1 前回報告との震度の差(参考文献より引用)

(上:浅部地盤モデルによる震度増分の差、下:前回報告の震度との差(基本ケース))

また、被害評価についても評価区分が細分化され、評価精度が向上しました。前回評価では、建物構造を木造・非木造の二種で細分化していましたが、今回は非木造をさらに鉄骨造、鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の三種に細分化して評価されました。さらに、前回評価では建物階数別に被害関数を細分化していませんでしたが、今回新たに非木造について建物階数別に被害関数が細分化されました。

3.津波による被害想定について

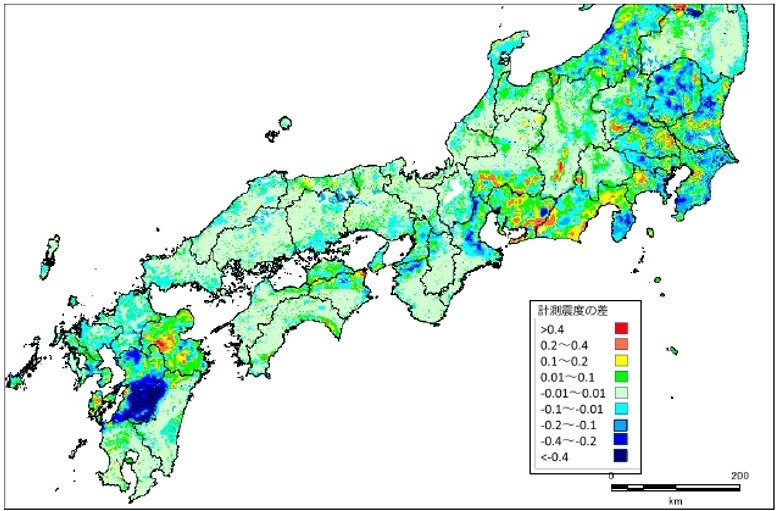

津波ハザードについては、遡上・浸水等の計算に用いられる陸域の地形モデル(地形、粗度、堤防データ)が更新されました。特に陸域の地形データについては、航空レーザー測量等による精度の高い数値標高モデルが用いられていることから、前回報告より高精度なデータに置き換わった地点が多数あります(図2)。これらの地形モデル更新によって、前回よりも広範囲で津波浸水が発生することが明らかとなりました。

図 2 津波ハザード評価に用いる陸域の地形データ更新のイメージ(参考文献より引用)

(左:地形図の等高線による標高モデル、右:航空レーザー測量による標高モデル)

4.液状化による被害想定について

液状化については、地盤沈下量を推定する際に用いている液状化判定式が更新されました。ただし、液状化判定式の主要パラメータの一つが地震動の強さであることにより、今回の液状化被害の変化は液状化判定式の更新による影響よりも地盤モデルの更新に伴う地震動の強さの変化に強く依存すると考えられます。

5.地震火災モデルによる被害想定について

地震火災の被害評価手法の大枠は更新されていませんが、より現実的な評価を行えるよう次の点が更新されました。地震火災が発生した後の初期消火の効果のモデル化において、前回評価では震度別に初期消火成功率が設定されていましたが、今回の評価では震度に加えて季節別、時間帯別に初期消火成功率を設定しています。また、感電ブレーカーの設置による出火抑制効果を反映したことで、被害想定の結果、算出される焼失棟数を減少させる方向に精緻化されました。また、風向の設定方法を、前回評価では最頻値としていたのに対し、今回は最も燃えやすい風向へと変更することで、安全側への評価へと変更されました。

6.他モデルとの比較

南海トラフ地震の揺れと津波浸水深の評価モデルについては、内閣府モデルの他に、文部科学省地震調査研究推進本部(以下「地震本部」という)の確率論的地震動予測地図iv と確率論的津波ハザード評価v が挙げられます。ここで、内閣府モデルと地震本部モデルにおける評価対象と評価結果の期待される活用を表 3にまとめます。内閣府モデルでは最終的に南海トラフ沿いの全体が破壊する「全割れ」もしくは2連動によって全体が破壊することを前提としています。一方で、地震本部モデルではこれらに加えて、南海トラフ沿いの一部・半分が破壊する「一部割れ・半割れ」も考慮しており、より多様な破壊形態を想定しています。以上より、両モデルの最大の違いは、南海トラフ沿いでの想定破壊形態にあります。そのほかにも地盤モデルや地震動評価方法等様々な計算条件の違いによって、両モデルは同一の地震を対象としていても異なる評価結果を示します。

| 表3 内閣府モデルと地震本部モデルとの比較 | ||

| 内閣府モデル | 地震本部モデル | |

| 評価対象 |

南海トラフ沿いで発生し得る最大クラスの巨大地震 |

南海トラフ沿いで発生し得るあらゆる大地震 |

|

期待される活用 |

最大クラスの巨大地震・津波に対する十分に配慮した備えの強化 |

多様な地震に対する地震・津波対策 |

7.まとめ

2025年3月に内閣府から新たに報告された南海トラフ地震の被害想定では、前述のモデル精緻化(評価データの更新や手法の高度化等)に加え、建物耐震化や堤防整備等の防災対策の進展により、2012・2013年の前回報告時と比較して建物被害が軽減したことが明らかになりました。

保険・共済事業における自然災害リスク評価や、災害レジリエンス強化に資する自然災害リスク評価を外部に依頼する際には、評価結果だけでなく、採用した評価手法の有効性やその選定理由を明確に説明できるコンサルタントの起用が重要です。東京海上ディーアールでは、地震学、地震工学、建築学等の最新知見に基づき、理論的根拠と妥当性を兼ね備えた自然災害モデルを独自に開発し、顧客の的確なリスクマネジメントを支えるソリューションを提供しています。

脚注(参考文献)

――――――――――――――――――――

i 内閣府「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ(令和5年~)」

https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg_02/index.html

ii 内閣府「南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会」

https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/kento_wg/index.html

iii 内閣府「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」

https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg/index.html

iv 地震調査研究推進本部「全国地震動予測地図2020年版」

https://www.jishin.go.jp/evaluation/seismic_hazard_map/shm_report/shm_report_2020/

v 地震調査研究推進本部「津波評価」

https://www.jishin.go.jp/evaluation/tsunami_evaluation/

執筆コンサルタントプロフィール

- 宮本 龍 主席研究員、岸田 夏葵 主任研究員、高橋 幸宏 研究員

- 企業財産本部