南海トラフ地震の発生確率について

- 自然災害

2025/3/31

1.南海トラフ地震の発生確率にまつわる動向

2025年3月に、内閣府より南海トラフ巨大地震の新たな被害想定の公開が予定されました1。内閣府検討会の公表資料2,3によると、新たな被害想定では、防災対策の進捗状況を考慮しつつ、地震モデル・計算手法の更新が検討され、時間差をおいて発生する地震の被害想定も含まれました。

他方、南海トラフ地震の発生確率については、昨今、様々な議論が為されています。国がオーソライズした南海トラフ地震発生確率の研究成果としては、地震調査研究推進本部(以下、地震本部)において2013年に公開された「南海トラフの地震活動の長期評価(第二版)」4があげられ、同じく地震本部が公開する「全国地震動予測地図」5において、南海トラフ地震の発生確率として利用されています。当該長期評価においては「時間予測モデル」6とよばれる確率モデルが採用され、その根拠に高知県室戸市室津港の隆起量の測量結果が利用されていますが、昨今、その信頼性に疑義を呈する指摘7,8も出てきています。2024年3月の参議院予算委員会においては、当該指摘に関する疑義、家計用地震保険料率設定への利用有無等の質疑9がありました。2025年1月には地震本部より長期評価による地震発生確率値の更新が公表10され、南海トラフ地震の今後30年間の発生確率は昨年2024年1月時点の「70~80%」から「80%程度」に変更されました。また報道11によれば、地震本部では南海トラフ地震の長期評価について、近い将来での見直しの検討を含めた検討をしている模様です。

自然災害リスク評価(CATastrophe、以下CAT)モデルで地震リスクを計測する場合、地震被害想定で明らかになるような被害規模だけでなく、その確率評価も重要となります。このコラムでは、上述の地震本部による長期評価で挙げられている南海トラフの発生確率モデルを概観します。

2.南海トラフ地震の発生確率モデルについて

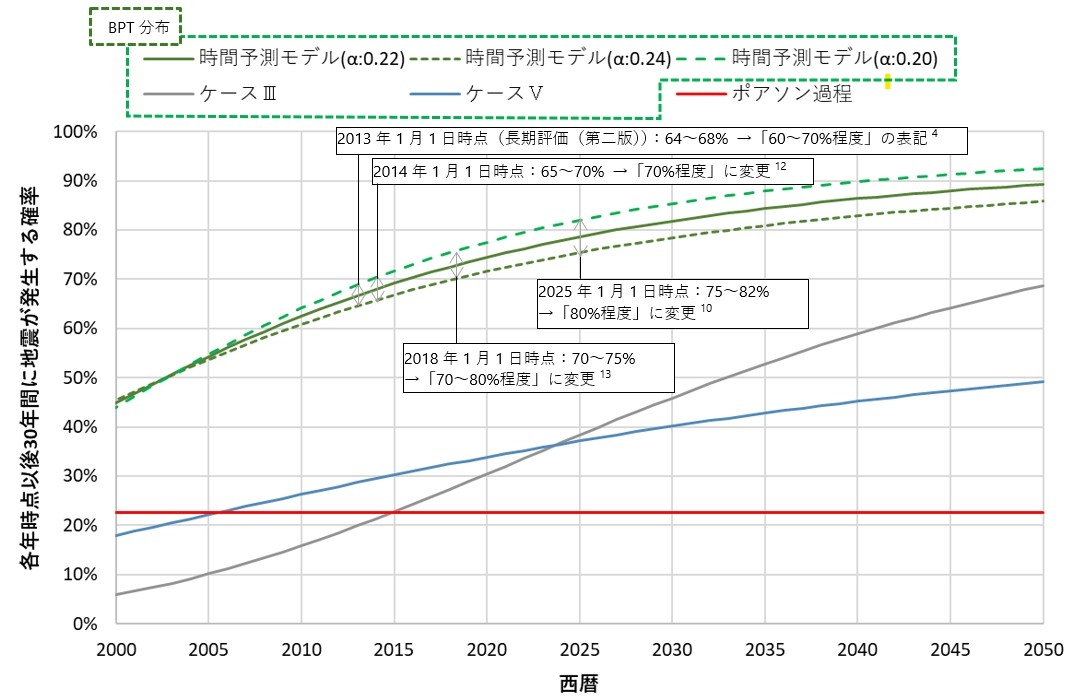

長期評価で利用されている地震の発生確率のモデルには「BPT分布」と「ポアソン分布」の2つがあり、南海トラフ地震の発生確率モデルでは両者が示されています。以下、「南海トラフの地震活動の長期評価(第二版)」において提示されたモデルの内、代表的なものを図1に示します。この図1は、南海トラフ地震の発生確率において、各モデルが年ごとにどのように推移するかを表したものです。図1内の□内の記載は、地震本部が公表4,10,12,13する地震発生確率値にて表現が更新されたタイミングを示しています。

BPT分布

過去の最新活動時期が推定できる場合に利用される分布です。南海トラフでは複数のモデルが提示されており、この内の代表例を示します:

● 時間予測モデル:次の地震までの間隔と前回の地震のすべり量は比例する、というモデルで、南海トラフ地震にのみ適用しているものです。南海トラフの地震では、安政南海地震時の高知県室戸市室津港の隆起量の測量結果が利用されています。「全国地震動予測地図」でもこのモデルが採用されています。

なお、モデルのパラメータ(α:0.20~0.24)に幅があることから、その幅も点線にて示します。

● 過去の地震の発生間隔に基づくモデル

▷ ケースⅢ:過去の南海トラフの地震の内、地震の見落としがないと思われる1361年以降に発生した6地震をデータセットとして用いたケースです。

▷ ケースⅤ:信頼性の高い地殻変動データがある最近の3地震をデータセットとして用いたケースです。

ポアソン分布

平均活動間隔が推定できるものの最新活動時期が不明な場合に利用されます。「全国地震動予測地図」における長期間平均ハザードでは、図1に示すポアソン過程(平均活動間隔:上記BPT分布のケースⅢの数値)が適用されています。

各モデルの比較により、以下の点が確認できます(いずれも30年間での発生確率):

● 時間予測モデルは他のBPT分布のモデルやポアソン分布の2~4倍程度。地震本部が地震発生確率値の表現を更新するタイミングは、幅を持つ発生確率を10%単位で表現するにあたって変更を加える必要があるタイミングといえる。

● 時間予測モデル以外のBPT分布は2025年1月1日時点で30~40%程度と時間予測モデルの半分以下であるが、2035年までに40~50%程度上昇する。

● ポアソン分布では発生確率の変動がなく一定であり、20%程度。

こうしたモデル間の差異によってもたらされる不確実性は「認識論的不確実性」と呼ばれ、CATモデルが内包する不確実性として認識されるものです。

図1 南海トラフ地震の発生確率:モデル別の年ごとの推移(弊社作成)

(発生確率の評価期間は各年時点以降30年間、□内は地震本部が公表4,10,12,13する地震発生確率値にて表現が更新されたタイミングを示す)

3.終わりに

ここまで述べたように、現在の我が国の地震リスク評価14においては、南海トラフ地震の発生確率に関する認識論的不確実性を理解したうえで評価することが必要です。また、実際に地震リスクを計測するには、このようなCATモデルに関する知見・ケイパビリティがあるCATモデラー・アナリストの起用が望まれます。東京海上ディーアールは地震学、建築学、気象学、風工学等の最新の知見に基づくCATモデルを独自に開発しています。お気軽にご相談ください。

参考

1. 内閣府(防災担当):南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ、令和7年3月31日

https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg_02/index.html (参照:2025年3月31日)

2. 内閣府(防災担当):南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書説明資料 、令和7年3月31日

https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg_02/pdf/nankai_setumei.pdf

3. 内閣府(防災担当):南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書、令和7年3月31日

https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg_02/pdf/nankai_hokoku.pdf

4. 地震調査研究推進本部:南海トラフの地震活動の長期評価(第二版)について、平成25年5月24日公表

https://www.jishin.go.jp/main/chousa/13may_nankai/index.htm

5. 地震調査研究推進本部:全国地震動予測地図2020年版、令和3年3月

https://www.jishin.go.jp/evaluation/seismic_hazard_map/shm_report/shm_report_2020/

6. 地震調査研究推進本部:用語集:時間予測モデル

https://www.jishin.go.jp/resource/terms/tm_time-predictable_model/

7. 小沢慧一:南海トラフ地震の真実、東京新聞、2023

8. 橋本学・小沢慧一・加納靖之:久保野家文書等に基づく室津港の隆起量の検討、自然災害科学、4、387-404、2024

https://www.jsnds.org/ssk/ssk_42_4_387.pdf

9. 第213回国会 参議院 予算委員会 第7号 議事録 令和6年3月8日

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121315261X00720240308&spkNum=167&single

10. 地震調査研究推進本部:長期評価による地震発生確率値の更新について、令和7年1月15日

https://www.jishin.go.jp/evaluation/long_term_evaluation/chousa_25jan_kakuritsu_index/

11. 東京新聞, 2025年1月17日付電子版 南海トラフ地震の発生確率「80%」が覆る可能性 地震調査委が新データを基に見直し 国は「中身話せない」

https://www.tokyo-np.co.jp/article/379749 (参照:2025年3月21日)

12. 地震調査研究推進本部:長期評価による地震発生確率値の更新について、平成26年1月15日

https://www.jishin.go.jp/evaluation/long_term_evaluation/chousa_14jan_kakuritsu_index/

13. 地震調査研究推進本部:長期評価による地震発生確率値の更新について、平成30年2月9日

https://www.jishin.go.jp/evaluation/long_term_evaluation/chousa_18feb_kakuritsu_index/

14. 東京海上ディーアール:阪神・淡路大震災から30年①_地震モデルの発展、2025.1

https://www.tokio-dr.jp/publication/column/175.html

執筆コンサルタントプロフィール

- 宮本 龍 主席研究員、岩波 発彦 主任研究員、高橋 幸宏 研究員

- 企業財産本部