阪神・淡路大震災から30年①_地震モデルの発展

- 自然災害

2025/1/17

1.はじめに

平成7年(1995年)兵庫県南部地震、およびこの地震による阪神・淡路大震災から今年で30年が経過しました。戦後の我が国において、数千人を超える死者発生を経験した初めての都市直下型地震といえます。阪神・淡路大震災は、それ以降に研究機関や地震観測網の整備、地震被害の調査が進展した、我が国の地震学・地震工学研究における大きな転換点と位置付けられます。

ここで、保険・共済事業に目を転じると、料率・掛金の設定、再保険・再共済施策の決定、リスク管理、資本管理など、様々なリスクの計測が不可欠であり、これに資するリスクモデルの活用が一般化しています(日本アクチュアリー会(2023))。リスクモデルの定量化手法は統計的手法と工学的手法に二分されますが、巨大地震災害のような再現期間が百年を超える事象を対象とする場合、過去の実績データによる統計的手法では予測が困難であり、工学的な理論に基づきモデル化する工学的手法が必要となります。阪神・淡路大震災以降、前述の地震に関する理工学研究の進展は、理学的・統計的な地震発生確率の設定や工学的なハザード・被害予測など、工学的手法に基づく地震モデルの実現と発展に寄与してきました。

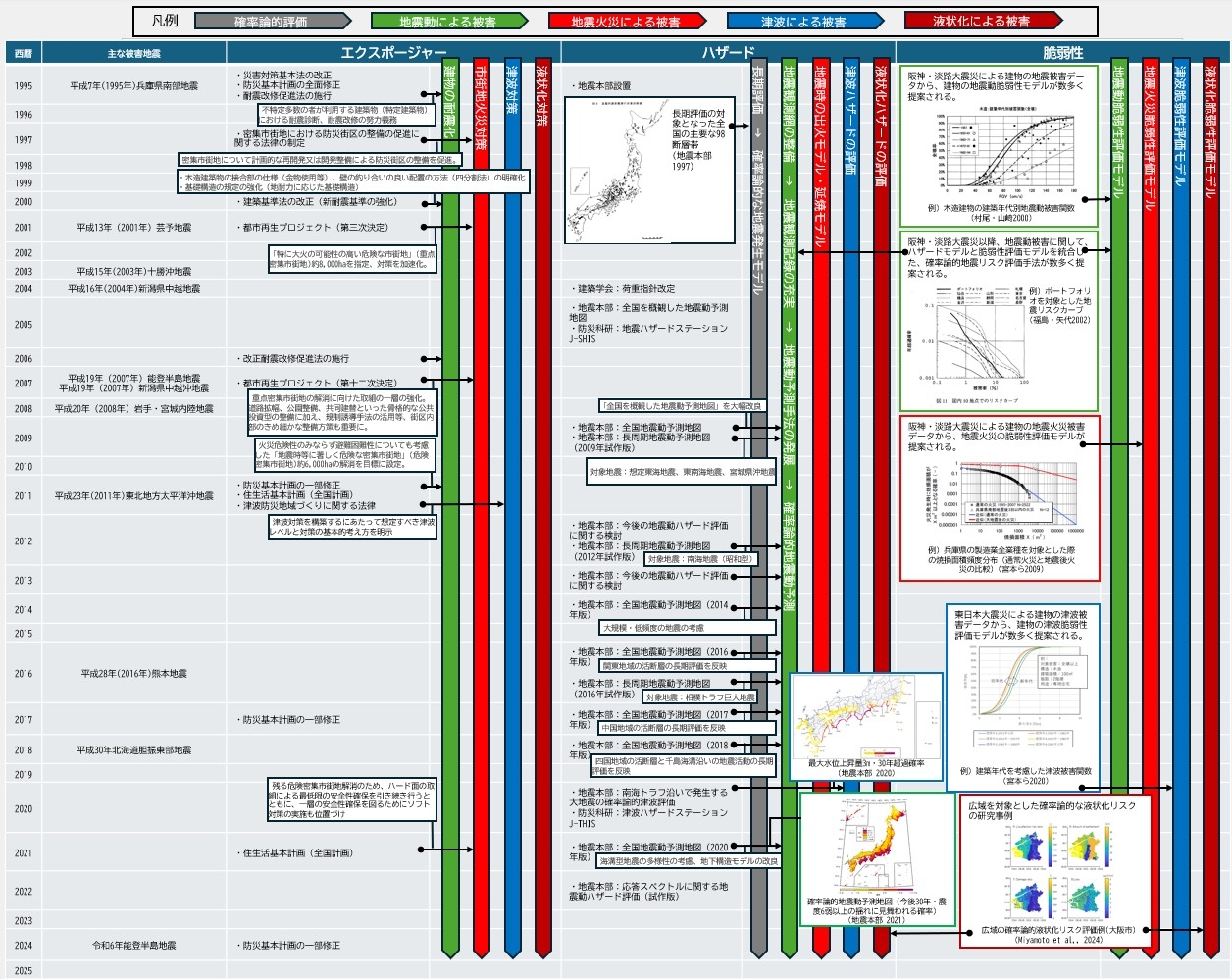

本稿では、リスクモデルを構成する3つの要素:エクスポージャー・ハザードモデル・脆弱性評価モデルの3点に分け、阪神・淡路大震災からの30年において工学的手法に基づく地震モデルがどのように発展・変遷してきたかを概観します。

2.エクスポージャーの変化

地震モデルにおけるエクスポージャーは、評価対象となる物件(ここでは建物を例に述べます)の位置、構造、築年数、資産額などを示す要素です。後述する脆弱性評価において、建物の脆弱性(壊れやすさ)は建物の構造や築年数などの属性に基づき設定され、それぞれの属性により異なります。そのため、評価対象となる物件のより細かい情報を収集し、モデルに反映することが重要となります。

兵庫県南部地震では、最大震度7を記録する地震動によって多くの建物が倒壊するなど甚大な被害を受けました。日本建築学会の阪神・淡路大震災調査報告によると、建築基準法の耐震基準が改正された1981年以降の建物とそれ以前の建物との被害率の違いは明確であり、新しい耐震基準による建物の被害率が低いことが確認されました。しかし、新しい耐震基準による建物であっても大きな被害に見舞われたことが問題視された結果、2000年に耐震基準が改正され、これにより特に木造住宅は更なる耐震性能の強化が求められるようになりました。

また、兵庫県南部地震では、同時多発的に地震火災が発生し延焼することで、大規模な火災による被害を受けました。建物の倒壊により道路が通行不能になるなど、消防力の低下や初動対応の遅れが延焼拡大の一因になったと考えられています。この教訓を踏まえ、1995年には災害対策基本法の改正や防災基本計画の見直しがなされ、初動対応のための規制措置の拡充や災害対策体制構築のための法令整備が進み、災害種類別に対策が明確化されました。その他にも、1997年の「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」の制定により、延焼防止や避難が確保された「防災街区」の整備が促進されるなど、大規模な地震火災を防ぐための取り組みがなされています。

兵庫県南部地震の後にも日本では大規模な地震が発生しており、2011年の東北地方太平洋沖地震では地震動や地震火災の他にも津波や液状化により甚大な被害を受けました。また、2016年の熊本地震では2度の地震により2000年以降の耐震基準による建物でも大きな被害がみられ、2024年の能登半島地震では大規模な地震火災が発生しました。今後もこれらを教訓にした関連法令の改正などによって、エクスポージャーが変化し続けていくことが見込まれています。

3.ハザードモデルの発展

地震ハザードには、地震動(地震の揺れの大きさ)や津波による水位上昇量・浸水深、地震火災、液状化などの外力が数値データとして含まれています。ハザード情報は災害の影響力を直接的に表現したものであり、エクスポージャーが存在する地点のハザード値が0の場合、そのエクスポージャーに被害は生じていないと評価できます。兵庫県南部地震では、当時の最大震度・震度6(現在の指標では震度7)が観測されたほか、広範囲で地震火災や液状化が発生しました。一方、市街地では津波浸水の形跡はなく、市街地における兵庫県南部地震の浸水深のハザード値は0といえます。

国内の地震ハザード(特に地震動と津波)については、文部科学省に設置されている地震調査研究推進本部(以下「地震本部」といいます)が中心となって、取りまとめを行っています。地震本部は兵庫県南部地震で露になった地震防災対策の課題を受けて設置された組織です。日本における地震の調査研究を一元的に推進し、その成果を上述の地震ハザードの公表などの形で社会に還元しています。

地震ハザードの代表的な情報には、地震本部が公表している全国地震動予測地図があります。この地図は、日本全国を対象として、地点ごとにどの程度の揺れにどの程度の確率で曝されるかを示した「確率論的地震動予測地図」と、主要活断層帯で発生しうる地震の地震動分布を示した「震源断層を特定した地震動予測地図」の2種類の地図からなり、地方自治体ではこれらの情報を基に防災計画を策定することも多いです。地震本部では2005年の「全国を概観した地震動予測地図(現在の全国地震動予測地図)」を公表後、データの精緻化や最新知見の反映、東北地方太平洋沖地震などの地震によって露になった課題への対応など、定期的に全国地震動予測地図が更新されています。そのほかにも、地震本部では2003年十勝沖地震の苫小牧の石油タンク火災を受けて、この事故の原因の一つとされている長周期地震動(高層ビルなどに影響する指標)を対象とした「長周期地震動予測地図」や、耐震設計などの工学分野を中心に需要がある「応答スペクトルに関する地震動ハザード評価」を公表しています。

津波に関連するハザードのうち最も代表的な指標は水位上昇量と浸水深です。特に浸水深は津波被害との相関性が高いことが知られています。日本では主に南海トラフや日本海溝・千島海溝で発生する地震に起因する津波を対象に、その水位上昇量や浸水深が評価されています。例えば、地震本部では東北地方太平洋沖地震の津波被害を受けて、2012年から津波ハザードの確率論評価研究を行っており、2020年には南海トラフで発生する多様な地震による沿岸部での最大水位上昇量とその確率評価結果をまとめた「南海トラフ沿いで発生する大地震の確率論的津波評価」が公表されました。

地震火災・液状化については、全国の自治体で特定の地震を対象とした地震火災・液状化の被害予測が公表されています。例えば、東京都では東京被害想定マップとして、東京・横浜を中心に大火災を引き起こした大正関東地震が再来した場合の焼失棟数や液状化危険度などを公表しています。

地震ハザードは兵庫県南部地震を受けて、盛んに研究が行われました。そして、東北地方太平洋沖地震を受けて、大規模・低頻度の地震のハザード化が大きく進展しました。特に地震動・津波については、発生が危惧される南海トラフに対して、低頻度を含む多様な地震がモデル化されています。また、これらハザード情報を算出するための手法(例えば、地震動の計算手法や地震を引き起こす震源断層の設定方法など)も日々高度化しています。例えば、兵庫県南部地震や東北地方太平洋沖地震などを受けて地震動や津波の観測機器の全国的な整備が進み、観測データが増加したことで人工知能を用いた計算手法(Kubo et al.(2020)など)が提案されています。

4.脆弱性評価モデルの発展

地震モデルのうち、脆弱性評価モデルはハザードの外力とエクスポージャーの損失を関連付ける要素であり、被害関数とも呼ばれます。前述のハザードモデルとの統合により、確率論的評価結果として、エクスポージャーにおいて再現期間ごとの損失が計測されます。

兵庫県南部地震においては、得られた多数の建物被害データから、様々な地震動被害関数が提案されています(村尾(2000)など)。また同地震では、地震火災による被害も顕著であったことから、その後、地震時の出火・延焼モデルの構築が為されるとともに、地震火災罹災時の脆弱性評価モデルも提案されています(例えば宮本ら(2009))。

東北地方太平洋沖地震では、広域において津波被害が発生したことから、当該被害データを用いた様々な津波被害関数が提案されました(例えば宮本ら(2020))。また同地震では、広域の液状化被害が発生しました。液状化においては液状化発生確率、液状化面積率、液状化沈下量をハザード指標とする評価が出てきており、例えばMiyamoto et al.(2024)では、それらの指標評価と脆弱性評価を統合した、広域における液状化リスク評価モデルが提案されています。

(参考文献を基に弊社作成)

5.終わりに

本コラムでは、阪神・淡路大震災から30年において、工学的手法に基づく地震モデルがどのように進展してきたか、地震モデルの要素別に概観しました。今後の地震モデルの展開は、また稿を改めて概観する予定です。

参考文献

- 日本アクチュアリー会編:「損保 付録A リスクモデル」,2023.02

https://www.actuaries.jp/examin/textbook/pdf/sonpo_appendix_A.pdf - 国土技術政策総合研究所:令和6年度国総研講演会パネルディスカッションⅠ資料「住まい・まちの地震災害対策の取組」,2024.12

- 国土交通省:津波防災地域づくり法について https://www.mlit.go.jp/common/001233095.pdf

- 地震調査研究推進本部:地震に関する評価 https://www.jishin.go.jp/evaluation/

- 地震調査研究推進本部:地震に関する基盤的調査観測計画,1997.08

- 地震調査研究推進本部:全国地震動予測地図2020年版 地図編 確率論的地震動予測地図 全国版地震動予測地図,2021.03 https://www.jishin.go.jp/main/chousa/20_yosokuchizu/yosokuchizu2020_chizu_10.pdf

- 地震調査研究推進本部:南海トラフ沿いで発生する大地震の確率論的津波評価,2020.01 https://www.jishin.go.jp/main/chousa/20jan_tsunami/nankai_tsunami.pdf

- Hisahiko Kubo, Takashi Kunugi, Wataru Suzuki, Shingo Suzuki, and Shin Aoi: Hybrid predictor for ground-motion intensity with machine learning and conventional ground motion prediction equation, Scientific Reports, 10, 11871, 2020.07

- 日本建築学会:阪神・淡路大震災調査報告,建築編4,p.49,1998

- 村尾修,山崎文雄:自治体の被害調査結果に基づく兵庫県南部地震の建物被害関数,日本建築学会構造系論文集,第527号,日本建築学会,p.189-196,2000

- 福島誠一郎,矢代晴実:地震ポートフォリオ解析による多地点に配置された建物群のリスク評価,日本建築学会計画系論文集,第552号,p.169-176,2002.02

- 宮本龍,徳永英,佐藤一郎,東知宏,矢代晴実:火災報告データに基づく地震後火災リスク評価モデルの構築 : (その2)大地震時の業種別焼損面積頻度分布予測およびケーススタディ,日本建築学会学術講演梗概集(A-2),p.43-44,2009

- 宮本龍,Anawat SUPPASRI,今村文彦:建築年代を含めた建物津波被害の実態分析とそれを考慮した津波被害関数,土木学会論文集B2(海岸工学),76巻2号 p.I_709-I_714,2020.11

- Ryu Miyamoto, Takayuki Hayashi, Natsuki Kishida, Tatsuhiko Iwanami, Shigeki Senna, Haruka Sato, Hiroaki Matsukawa: Probabilistic liquefaction risk assessment using the ground settlement for the Japan-wide area, Japanese Geotechnical Society Special Publication, 10, 39, p.1486-1490, 2024.06

執筆コンサルタントプロフィール

- 企業財産本部 宮本 龍 主席研究員、岩波 発彦 主任研究員、高橋 幸宏 研究員