「令和6年における交通事故の発生状況について」が公表されました

- 交通リスク

2025/4/25

令和7年(2025年)2月27日に、警察庁交通局から、令和6年の年間の交通(死亡)事故の特徴等をまとめた「令和6年における交通事故の発生状況についてi 」が公表されました。当該レポートは毎年2月下旬から3月上旬あたりに公表されているものです。今回のレポートの構成(項目)を、図表1に示します。この中から、過去3年(令和3~5年)のレポートには無かった分析項目のうち、チャイルドシート以外の項目(赤字)を本コラムで取り上げます。

図表1 「令和6年における交通事故の発生状況について」の構成

|

1 交通事故発生状況の推移(死者数・重傷者数・負傷者数) |

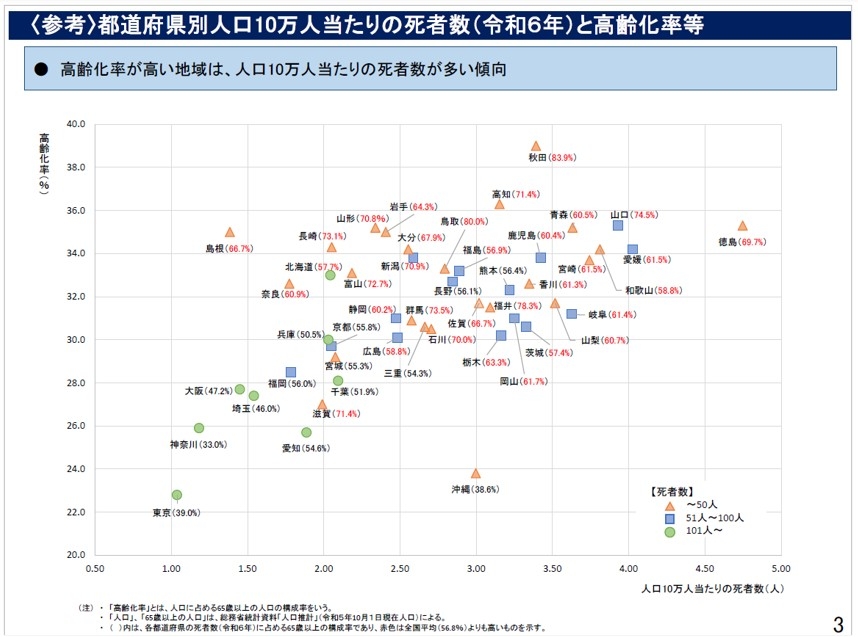

1.都道府県別人口10万人当たりの死者数(令和6年)と高齢化率等

図表2は、「令和6年における交通事故の発生状況について」の3ページ目の引用です。グラフ上の点の分布から、高齢化率が高い地域ほど、交通事故による人口当たりの死者数が多い傾向にあることが読み取れます。実際に相関係数を算出してみると、0.5474という数値を示し、一定の相関関係があると言えます。

このことは、企業や団体といった組織に置き換えても同じことが言えるのではないでしょうか。つまり、組織の高齢化が進むと、従業員の交通事故リスクが高まるということです。組織の安全衛生担当者には、自組織の従業員の年齢構成ならびに年齢別の事故発生件数について、過去数年にわたってその推移を調査されることを推奨します。高齢化が進んでいたり、シニア層の事故発生件数が増加傾向にあったりするならば、何らかの対策を講じることもご検討ください。なお、年齢別の事故発生件数については、自社の自動車保険を契約している保険会社に問い合わせて入手することも可能です。

図表2 人口10万人当たりの死者数と高齢化率の関係(都道府県別)

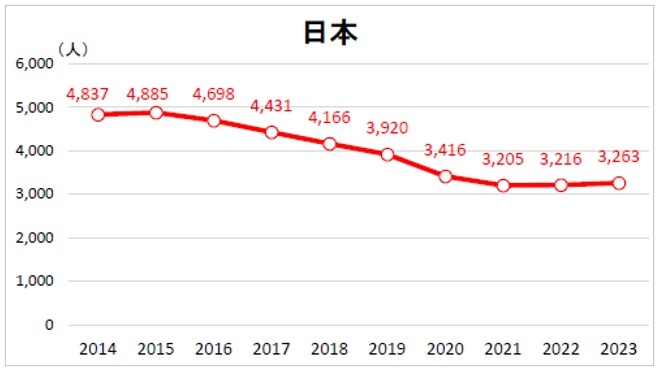

2.各国の30日以内死者数

図表3、4は、「令和6年における交通事故の発生状況について」の4ページ目に掲載されている30日以内死者数に関するデータの引用です。これらによると、ここ10年で日本はイギリスとほぼ同水準にまで減少してきていることが分かります。やや古いデータですが、第11次交通安全基本計画(中央交通安全対策会議にて作成)に掲載されている平成30年(2018年)における各国の人口10万人当たりの交通事故30日以内死者数ii を見ると、イギリスは、ノルウェー(2.04人)、スイス(2.75人)に続き世界で3番目に少ない2.77人です。他国の30日以内死者数が大きく変化していなければ、日本は世界的に見て優良な水準にまで到達しつつあると言えます。

一方、我が国では、第11次交通安全基本計画において、「世界一安全な道路交通の実現を目指し、30日以内死者数を2,400人以下とする」という目標を定めていますiii。しかしながら実態は、令和3年度(2021年度)の3,205人を最小に、その後2年連続で増加しています。目標達成には、期限までの残り2年間で863人、率にして26.4%減少させる必要があり、厳しい状況と言えます。

図表3 人口10万人当たりの30日以内死者数

(注)・国際道路交通事故データベース(IRTAD)資料(令和7年1月28日時点)による。

・死者数は30日以内死者数である。

・人口10万人当たりの死者数の算出に用いた人口は、日本については総務省統計資料「人口推計」(各年10月1日現在人口(補間補正を行っていないもの。ただし、国勢調査実施年は国勢調査人口による。))によるものであり、日本以外については国際道路交通事故データベース(IRTAD)資料によるもの(アメリカの人口は2022年までが登録)である。

図表4 日本の30日以内死者数

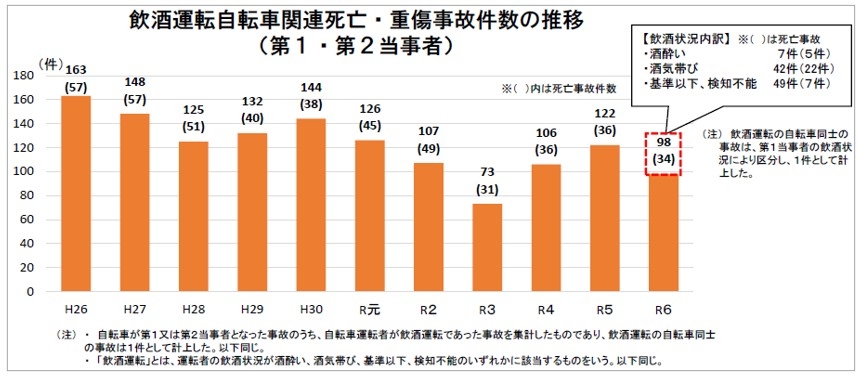

3.自転車~飲酒運転

自転車の飲酒運転については、令和6年(2024年)11月から罰則が強化されました(強化内容は図表5を参照)。こうした法改正も踏まえ、今回のレポートに、自転車の飲酒運転に関するデータが盛り込まれたと考えられます。

|

図表5 自転車の飲酒運転の罰則強化内容iv(政府広報オンラインをもとに弊社作成) |

|

| 改正前 |

・なし(今回の改正で新設)※行為そのものは以前から禁止 |

| 改正後 |

・3年以下の懲役または50万円以下の罰金 ・2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |

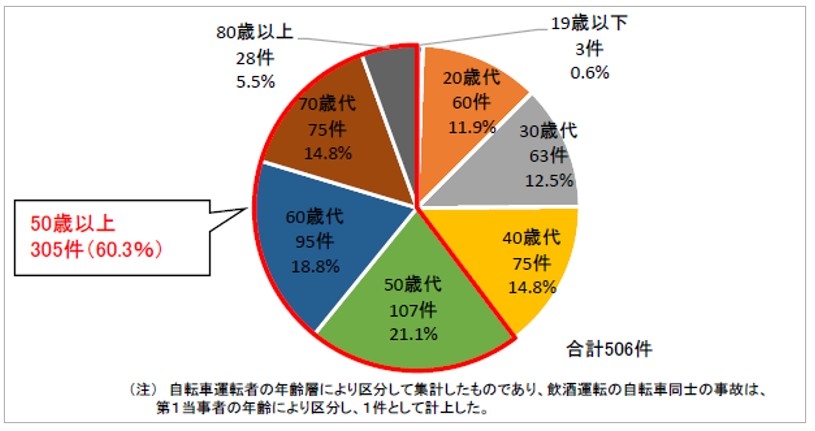

図表6、7は、「令和6年における交通事故の発生状況について」の11ページ目の引用です。これらによると、飲酒運転による自転車関連死亡・重傷事故は、令和3年には平成26年の半数以下にまで減少したものの、令和4年には再び増加に転じ、下がり切っていません。また、年代別では、50歳代が最も多く、次いで60歳代となっています。

令和5年(2023年)12月から義務化された白ナンバー事業者における運転者のアルコールチェックは、実は自転車は対象外となっています。万が一、会社が提供した自転車を従業員が酒気帯び状態で運転した場合、自転車の提供者である組織も罰則の対象となります。こうした状況を考慮し、これまで業務で自転車を運転する従業員をアルコールチェックの対象外としていた組織は、今後アルコールチェックの対象とすることを強く推奨します。

図表6 飲酒運転自転車関連死亡・重傷事故件数の推移(第1・第2当事者)

図表7 年齢層別飲酒運転自転車関連死亡・重傷事故件数

(第1・第2当事者)【令和2年~6年合計】

4.自転車~携帯電話等使用

自転車の携帯電話等使用についても、令和6年(2024年)11月から罰則が強化されました(強化内容は図表8を参照)。こうした法改正も踏まえ、今回のレポートに、自転車の携帯電話等使用に関するデータが盛り込まれたと考えられます。

|

図表8 自転車の携帯電話等使用の罰則強化内容iv (政府広報オンラインをもとに弊社作成) |

|

| 改正前 |

・5万円以下の罰金 |

| 改正後 |

・6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金 ・交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |

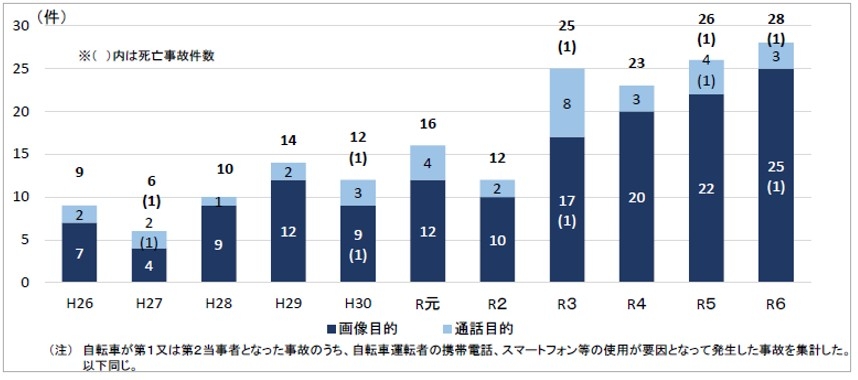

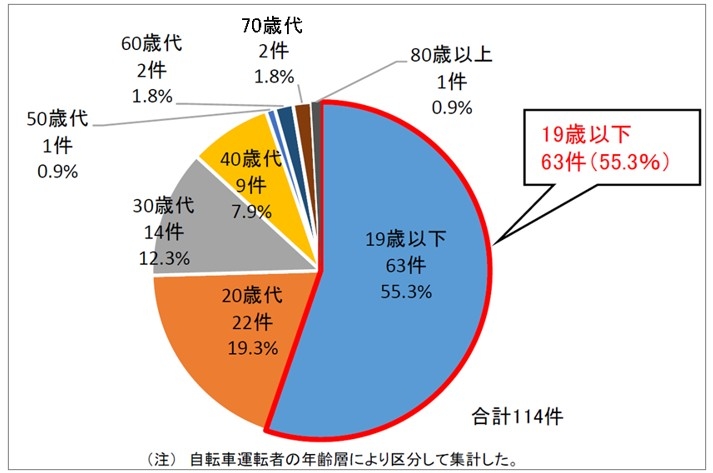

図表9、10は、「令和6年における交通事故の発生状況について」の12ページ目の引用です。これらによると、携帯電話等使用による自転車関連死亡・重傷事故は、近年増加傾向にあることが分かります。また、年齢層別では、19歳以下が最も多く過半数を占めています。次いで20歳代、30歳代と、若い人ほど多くなっています。

図表9 携帯電話等使用による自転車関連死亡・重傷事故件数の推移(第1・第2当事者)

図表10 年齢層別携帯電話等使用による自転車関連死亡・重傷事故件数

(第1・第2当事者)【令和2年~6年合計】

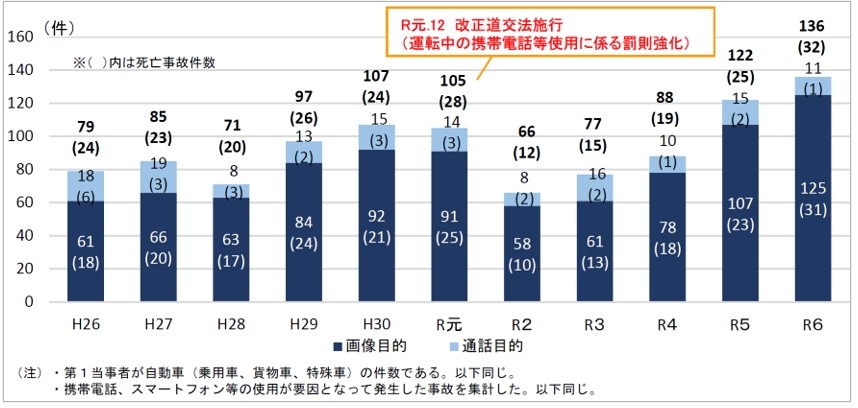

自転車に先立って、自動車の携帯電話等使用については令和元年(2019年)12月に罰則が強化されました。図表11は、自動車の携帯電話等使用による死亡・重傷事故件数の推移ⅰです(「令和6年における交通事故の発生状況について」の7ページ目から引用)。罰則が強化された直後の令和2年(2020年)には、これまで増加傾向だった死亡・重傷事故件数が37%減少しています。しかし、その翌年の令和3年(2021年)には再び増加に転じ、令和5年(2023年)には法改正前の水準を上回りました。このことから、法令改正(罰則強化)は一時的な効果はあっても持続性がないということが示唆されます。業務目的で携帯電話・スマホを使用することが当たり前となった今、企業・団体においては従業員への地道で継続的な注意喚起と実態調査によって、事故を未然に防止する取組が求められます。

図表11 携帯電話等使用による自動車関連死亡・重傷事故件数の推移(第1当事者)

以上、「令和6年における交通事故の発生状況について」のうち、過去のレポートに無かった分析項目について取り上げ、解説しました。今後の交通事故防止の参考になれば幸いです。

|

【まとめ】

|

i 警察庁HP 「令和6年における交通事故の発生状況について」

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bunseki/nenkan/070227R06nenkan.pdf

ii 内閣府HP 「第11次交通安全基本計画【全文】」

https://www8.cao.go.jp/koutu/kihon/keikaku11/pdf/kihon_keikaku.pdf

iii 内閣府HP 「第11次交通安全基本計画【概要】」

https://www8.cao.go.jp/koutu/kihon/keikaku11/pdf/kihon_keikaku-g.pdf

iv 政府広報オンライン「2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!」

https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html#firstSection

<関連レポートはこちら>

執筆コンサルタントプロフィール

- 川上 啓一

- 運輸・モビリティ本部 主席研究員