求められるZEB・ZEH ~これからの建物の新しい価値指標~

- 不動産リスク

2025/4/11

このコラムでは、省エネルギー性能に優れた建築物のみに表示することができるZEB(ゼブ=net Zero Energy Building)・ZEH(ゼッチ=net Zero Energy House)について解説します。

図1 ZEB ・ ZEH-Mの認証マーク ※1

【ZEBとは・ZEHとは】

ZEB・ZEHとは、エネルギー消費量とエネルギー生産量の収支について一定の基準を満たした建築物の総称で、評価機関からの認証を得ることで建築物の省エネ性能を表示することができる制度です。ZEHが住戸・住棟を対象としており、ZEBはそれ以外の用途を対象としています。

また、建築物の認証のみならず目標とする環境性能の基準を示すために用いられることもあります(「ZEB化する」といった使われ方をします)。カーボンニュートラルの目標実現に向けて環境負荷の低減が求められており、2025年2月に閣議決定された「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減などのため実行すべき措置について定める計画」においても、以下が掲げられました。

-

庁舎における省エネルギー対策の徹底

-

太陽光発電の庁舎への導入など再生可能エネルギーの活用

-

耐荷重性の低い屋根や建物壁面への軽量な太陽電池の導入(ペロブスカイト太陽電池の活用)

-

脱炭素電源の優先的な調達

など…

庁舎における省エネルギー対策の徹底において、「今後の新築事業についてはZEB Oriented(後述の【ZEB・ZEHの定義と種類】ご参照)相当以上とし、2030年度までに新築建築物の平均でZEB Ready(後述の【ZEB・ZEHの定義と種類】ご参照)相当となることを目指す」との記載もなされており、ZEBが中央省庁においても目標としている基準であるといえます。

なお、ZEBの定性的な定義としては

先進的な建築設計によるエネルギー負荷の抑制やパッシブ技術の採用による自然エネルギーの積極的な活用、高効率な設備システムの導入等により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギー化を実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、エネルギー自立度を極力高め、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した建築物

となっており(※2)、既存、新築を問わず基準を満たすことを目指している点もポイントです。

【ZEB導入の効果】

では、なぜZEB(あるいはZEH。以後、ZEBを例に記載)を目指すのか、ZEBの基準を達成することでどんな効果があるのかという点は、主に以下が挙げられます。

-

光熱費削減

-

快適性・生産性の向上

-

不動産価値の向上(客観性の向上)

-

事業継続性の向上

光熱費削減、快適性や生産性向上といった環境負荷を低減しつつ居住性を向上する効果を見込める上に、一定基準を満たしている点を認証取得して表示することでブランディングにつながり、資産価値が向上します(環境性能認証ツールには、BELS(※3)、CASBEE不動産といったものもあり、ZEBはBELS評価の最上位に該当)。また、建築物の環境配慮が当然のごとく求められることから、CSR(Corporate Social Responsibility)対策となり、創エネルギー機能を備えた建築物においては災害時の拠点となることもあります。よって、実用性と価値の両方を上げることができる手段となります。

【ZEB・ZEHの定義と種類】

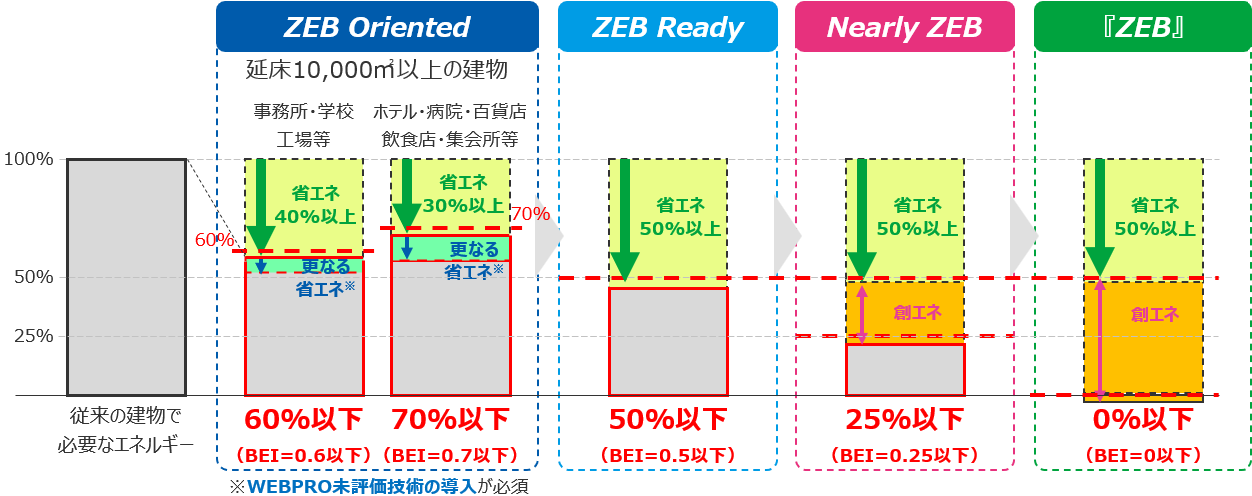

図2 エネルギー収支の度合いによるZEBの種類(弊社作成)

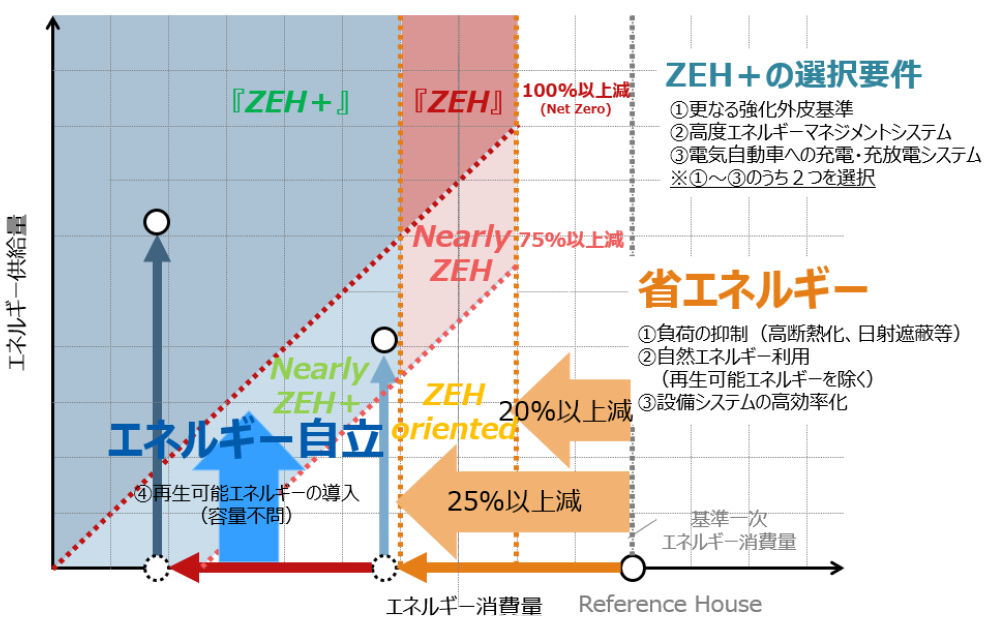

図3 ZEH定義イメージ図 ※4

ZEB・ZEHは、用途ごとに国が定めるエネルギー消費量に対しての、対象建築物が備えた省エネルギー性能、創エネルギー性能の度合いによって4つの定義があります。ZEBを例にすると、広義の意味ではZEBで4種類を包括的に示し(「ZEB化」のZEBもこの広義の意味)、4種類をさらに具体的に定義したものが図2になります。従来のエネルギー対比で、新技術の導入や省エネルギー化によるエネルギー使用量の削減率などの要件があり、省エネルギー化した建築物において必要とするエネルギーを創エネルギーでまかなうことでエネルギー収支が0以下となる建物を最上位の『ZEB』(鍵括弧)と呼びます。さらに『ZEB』に及ばないものの、性能が高い順にNearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Orientedと呼ばれます。

また、ZEHにおいては、前述のZEBの基準に加えて外皮基準(建物が外気に面している部分を外皮と呼ぶ)が地域別に定められています。2018年には住戸を主な対象としていたZEHに加えて、住棟を対象としたZEH-M(ZEH-マンション)が定義され、集合住宅の省エネルギー化や資産価値向上についても評価を促進する方針となりました。令和7年度以降にZEH基準における一部の変更も予定されており、外皮性能の強化による『ZEH+』、Nearly ZEH+などが新たに設けられます。なお、『ZEB』・『ZEH』はいずれも太陽光発電設備の導入が必須となっています。

【ZEB化の方法】

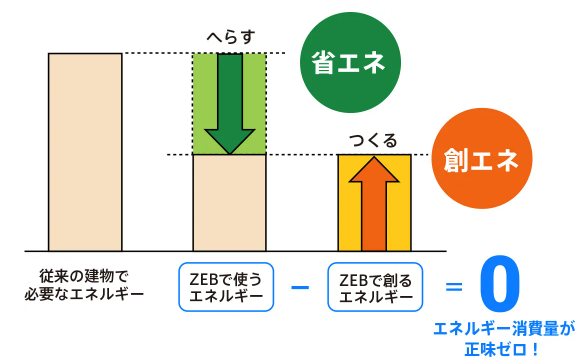

図4 ZEBイメージ図 ※5

ZEB化には前述の通り、省エネ(ハードルを下げる)と創エネ(自給する)の両方が必要となります。

-

エネルギー消費性能の向上を進めて、消費エネルギー量を減らす(省エネ=上図4の緑色部分)

-

建築物でエネルギーをつくって消費エネルギーを補う(創エネ=オレンジ色部分)

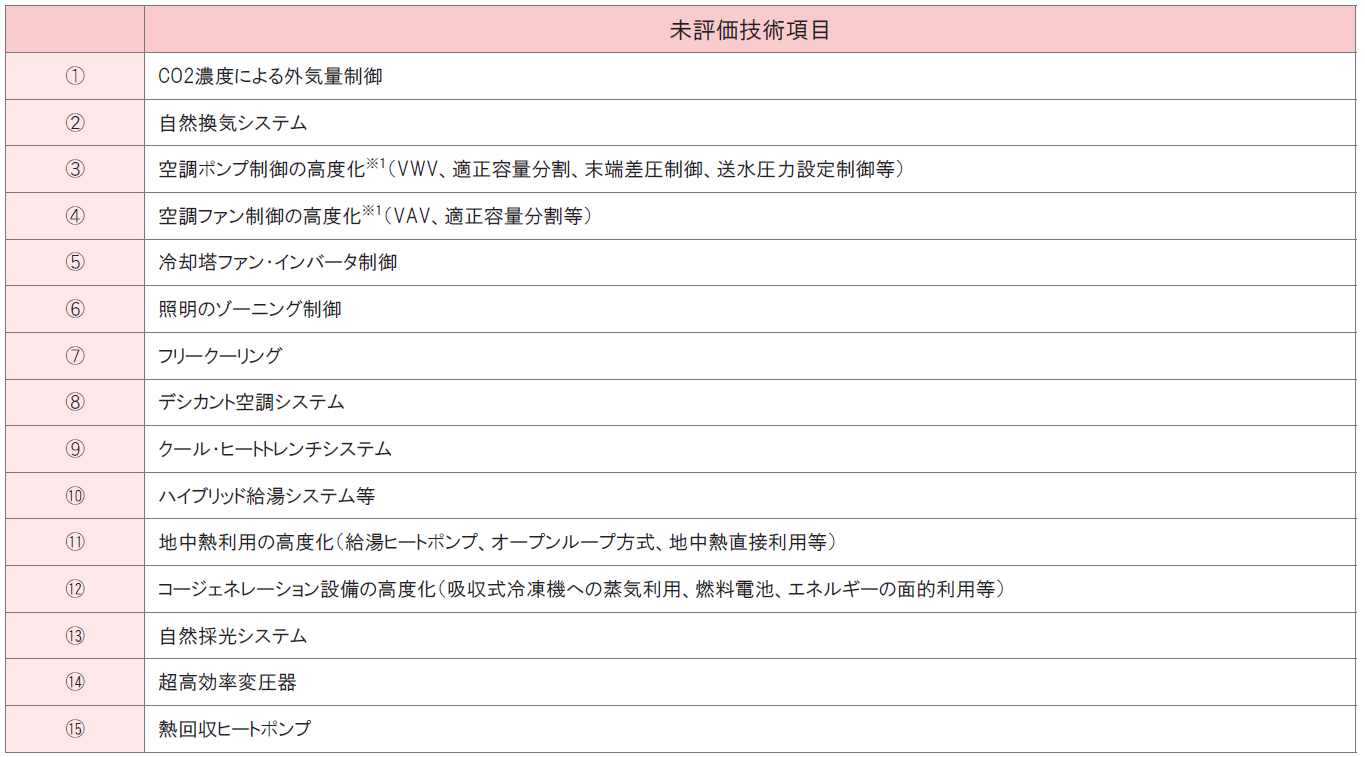

ZEB実現のためには、建築的技術、設備的技術が必要となります。一方で、既存の省エネ技術のみでの対策は限界が近づいており、省エネ効果の高い未評価技術の導入や新技術の開発も急務とされています。よって、新技術の導入の重要性を鑑み、住宅・住棟以外の用途で10,000㎡以上の大規模建築物においては一定の省エネ割合ならびに、表1に記載の未評価技術を試験的に導入するモデルの役割を果たすことで、省エネ性能ではZEB Readyなどには及ばないものの中規模以下の建築物にはない付加価値を持ったZEB Orientedとすることができます。

なお、ZEHにおいてもZEH Orientedがありますが、こちらはZEB Orientedとは趣旨が異なり、都市部の狭小地あるいは多雪地帯などの理由で太陽光発電設備の設置がそぐわない地域の省エネ性能が高い住宅・住棟を評価するための仕組みとなっています。また、『ZEH+』では、再生可能エネルギーの自家消費の拡大措置あるいは高度エネルギーマネジメント(HEMS=Home Energy Management Systemを用いたもの)のいずれかも要件に追加されています。

■建築的技術の例

日射遮蔽、緑化、自然採光の利用(による照明使用量削減)、断熱性能向上

■設備的技術の例

照明LED化、センサーによる電力使用量の削減、全熱交換器の設置、潜熱回収型空調・給湯といった高効率化、節水型設備への変更、雨水再利用、太陽光パネルの設置(創エネ)

表1 未評価技術項目の一例 ※6

【評価の手法】

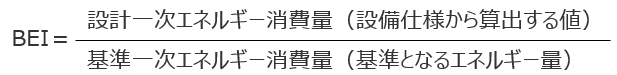

対象の建築物の省エネ性能の評価は次のように、BEIの算出を行います(※3)。BEIとは、建物の情報から省エネ性能を数値化したもので、低いほど省エネ性能が高いことを示します。図2においても、必要なエネルギーの量との比較をBEIでも示しており、算出結果で該当するZEB・ZEHの種類がわかります(例:BEI=0.33であれば、ZEB Readyに該当)。

設計一次エネルギー:対象建物の省エネ性能

基準一次エネルギー:同程度の建物の省エネ性能

【まとめ】

建物の認証・表示システムであるZEB・ZEHですが、一番重要なことは環境負荷を低減させて地球環境を保つことです。省エネ建築物が当たり前の世の中になりつつあり、データの収集・蓄積によって用途ごとの省エネ基準(求められるBEI)が改正されています。直近では2024年4月に用途に応じて基準となるBEIの引き上げが行われ、2050年ネットゼロの実現を目指して2030年度の新築にZEB・ZEH水準の確保が義務化されることも公表されています。今後も基準は厳しくなっていくことが予想されますが、基準適合、認証取得あるいは同程度の性能の確保が望ましいといえます。

第三者評価のプロフェッショナルがあなたを支えます

東京海上ディーアールが完全サポートいたします

リンク

※1 令和5年3月31日/ ZEB・ZEH-M委員会 「ZEB・ZEH-Mの普及促進に向けた今後の検討の方向性について」 より抜粋

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/support/pdf/zeb-zeh-m-2.pdf

※2 平成27年12月/経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー対策課「ZEBロードマップ検討委員会とりまとめ」より抜粋

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9766998/www.meti.go.jp/press/2015/12/20151217002/20151217002-1.pdf

※3 詳細は、弊社コラム「BELSって何?~取り組む理由と申請方法~」をご参照ください

※4 令和5年3月31日/経済産業省資源エネルギー庁ZEHフォローアップ委員会

「ZEH+の『外皮性能の更なる強化』の暫定措置の今後の取扱いについて」 より抜粋

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/housing/data/230330.pdf

※5 やさしい説明(ZEBとは?) | 環境省「ZEB PORTAL - ゼブ(ネット・ゼロ・エネルギービル)ポータル」より抜粋

https://www.env.go.jp/earth/zeb/index.html

※6 経済産業省資源エネルギー庁主催「ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業調査発表会2023」における一般社団法人環境共創イニシアチブ「ZEB実証事業の調査発表」資料より抜粋

https://sii.or.jp/zeb05/conference.html

執筆コンサルタントプロフィール

- 小川 裕史郎

- 不動産リスクソリューション本部 主任研究員