自然災害リスク評価における正しい住所情報は評価の一丁目一番地。

- 自然災害

2025/1/29

正しい住所情報は、リスク評価の一丁目一番地です。

「自然災害リスク評価には、住所情報(位置情報)が大事ですよ!」ということを聞いたことがあるかもしれません。しかし、一つ二つなら調べられるものの、多くの建物(例えば、複数の住宅や事業所、工場など)の分析をする場合、細かい住所情報が必要と感じない方もおられるかもしれません。

自然災害リスク評価では住所情報(位置情報)は極めて重要です。なぜなら、正しい位置がわからなければ、正しいリスクを計算することはできないからです。例えば、洪水による浸水を想像してみましょう。ちょっとした地盤の高低や盛土の有無などによって、浸水するか否か、またはその深さが大きく変わることは、容易に想像できます。住所情報が曖昧な場合、適当な場所を設定することになり、それは本来評価すべき場所とは異なった場所のリスクを評価することになってしまいます。そのため、正確な住所情報の取得および活用は、リスク評価において不可欠な要素となっています。

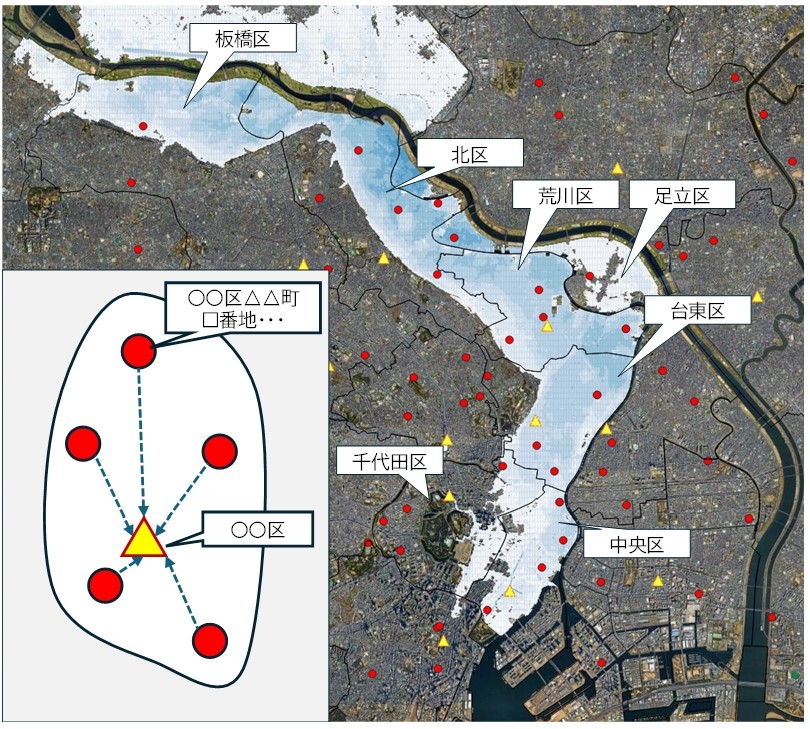

では、具体的に住所情報が正確な場合と曖昧な場合で、洪水リスク評価の結果にどのような違いが生じるかを計算してみましょう。ここではサンプルとして、東京都の23区にそれぞれ5軒ずつ、合計115軒の店舗を対象としたケーススタディを行いました。ケース1はすべての店舗の住所が正確にわかっている場合、ケース2は「区」までしか情報がないため、所在する区の区役所の位置情報を代用i(すなわち5つの店舗がすべて同じ場所にあると仮定)した場合です。そのほかの諸条件は表1および図1に記載します。

表1 ケーススタディの条件設定

| ケース | ケース1 |

ケース2 |

| 住所表記 | 〇〇区△△町□番地・・・ |

〇〇区 |

| 位置情報 | 各店舗の番地までの住所情報が得られている。住所情報を位置情報として使用ii

|

区までの住所情報しかない。詳細な住所情報がないため、所在する区の区役所の位置情報を使用。5店舗すべてが同じ場所にあると仮定。 |

| 図1との対応 | 図1の赤〇 |

図1の黄△ |

| 洪水シナリオ |

想定最大規模降雨で荒川の堤防右岸21km地点が破堤したケースiii |

|

| 資産額 |

1店舗1億円 |

|

| 被害額計算 |

各位置情報における洪水シナリオの浸水深を取得し、治水経済調査マニュアル(案)ivによる浸水深と被害率の対応を用いて被害額を算出し合算。 |

|

(右図)計算で用いた実際の位置情報および浸水マップ。赤〇は区内にランダムに設定された位置(ケース1)、

黄△は代表点の位置(ケース2)を示す。

計算結果は、ケース1は約13億円、ケース2は約10億円となりました(表2)。もちろんケース1がより正しい結果なので、ケース2のように住所が曖昧なまま評価をすると過小評価となるケースもあるということがわかりますv 。

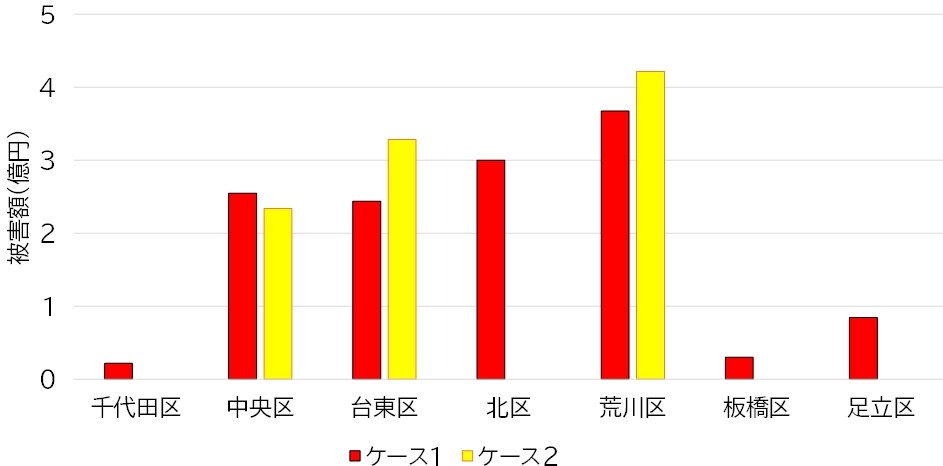

さらに、区別の結果を見ていましょう(図2)。例えば中央区ではケース1と2で同程度の被害額となっていますが、北区の場合はケース2では被害無しとなっており、ケース1と比べて大幅に過小評価となっています。このように、正確な住所情報がある場合と無い場合では、リスク評価の結果が大きく異なってしまう場合がありえるのです。

表2 ケースによる被害額の違い

| ケース | ケース1 |

ケース2 |

| 被害総額 |

約13億円 |

約10億円 |

曖昧な住所情vi では、正しいリスクを知ることはできません。正しいリスクを知らなくては、正しい対策を立てることもできません。リスク評価を行う際は、「正しい住所情報はリスク評価の一丁目一番地」として、できるだけ正確な住所情報の取得および活用に努めることが重要ですvii 。

_______________________________________________________________

i 住所情報から緯度経度を取得するジオコーディングを行った場合、「区」までの情報で位置情報を特定しようとした場合は、区役所などの公的な建物の所在地が、代表点として取得される場合があります。

ii ここではサンプルとして各区にある公立の小中学校の住所からランダムに5か所を選定しました。

iii 国土交通省による。

iv 国土交通省水管理・国土保全局「治水経済調査マニュアル(案)(令和6年4月)」による。

v これはランダムに選ばれた地点の1つの組み合わせの結果であり、組み合わせによっては同程度あるいは過大となる場合もあることに留意ください。

vi なお、日本の住所表記の複雑性そのものにも課題があります。日本の住所表記は、表記ゆれがすさまじく、これによって正しい位置情報を把握することができない場合があります。この点は、住所情報の設定方法について、抜本的なルール見直しの必要性などが指摘されています((一財)土地総合研究所「土地・空間マネジメントのためのデジタルインフラの整備の進め方(論点整理)」など)。

vii 詳細な住所取得が困難な場合は、例えばヒヤリングなどでより確からしい場所を仮定する、様々な統計情報を元に一般的な分布を仮定する、ある程度のバッファ(広い範囲)を考慮して評価をする、など少しでもより正しいリスク結果に近づけられるよう、様々な工夫を行うことも可能です。専門のコンサルタントに相談ください。

執筆コンサルタントプロフィール

- 篠原 瑞生 主席研究員

- 企業財産本部