企業の外国人材教育のこれから ②「やさしい日本語」の活用

- 人的資本・健康経営・人事労務

2024/8/30

コラム「企業の外国人材教育のこれから ①技能実習から「育成就労」への転換」で述べたように、2027年までに外国人技能実習制度が「育成就労制度」に転換することに伴い、受け入れ企業の人材育成、現場教育のあり方に影響が及ぶ可能性があります。

現在、企業における外国人材の教育現場では、言語の問題、日本人とのコミュニケーションに問題を抱え、対応に苦慮しているケースがみられます。

本コラムでは、今後の制度転換を見据え、長く働き続けられる人材育成のためのポイントとして、「やさしい日本語」を活用した教育を紹介します。

1. 外国人材教育現場の「ことば」問題

多くの技能実習生は来日前に基礎的な日本語教育を受けますが、実際の会話/文章読解のスキルはまちまちであり、現場での教育や日常のコミュニケーションに支障が出ているケースもみられます。

受け入れ企業によっては、既存の業務マニュアルを実習生の母国語に翻訳して使用しているケースもありますが、以下のような課題が挙げられています。

● 専門の翻訳会社に委託すると、時間と費用がかかる。また内容を更新するたびに翻訳を外注するのは非効率的

● AIによる機械翻訳も進化しつつあるが、万能ではなく、専門用語やニュアンスまで完全に伝えるのは難しい。また、安易に機械翻訳を使うと、本当に正しく訳せているかわからないため、誤った内容を伝えてしまうおそれがある

● 翻訳した文書ばかりに頼ると、日本人と外国人とのコミュニケーション機会が失われる。職場での孤立や、離職につながるケースもある

現行の技能実習制度では、日本語に関する資格要件はありません(介護業などを除く)。一方、新たに導入される育成就労制度では、日本語の資格要件が追加されます。つまり、外国人材が長く働き続けるためには、これまで以上に基本的な日本語能力を身につけることが重要になってきます。

| 表1 技能実習制度と育成就労制度の日本語資格要件に関する違い ※1 | |

| 技能実習制度 | 育成就労制度 |

|

要件なし (介護は日本語能力試験N4等が必要) |

【開始時】 |

2. 「やさしい日本語」とは

以上のような課題に対し、近年注目されているのが、「やさしい日本語」の活用です。

「やさしい日本語」とは、「難しい言葉を平易に言い換えるなど、相手に配慮したわかりやすい日本語」のことです(※2)。

やさしい日本語を現場教育に取り入れることで、以下に挙げるメリットが得られます。

● 日本人と外国人との間で共通の言葉が使えるため、誤ったニュアンスで伝わることを防げる

● マニュアルを元にした説明やOJTがスムーズになり、職場内のコミュニケーションが促進される

● 普段の業務のなかで「やさしい日本語」に積極的に触れることで、外国人の日本語学習意欲を高めるきっかけになる

3. 「やさしい日本語」を活用した現場教育の進め方

業務上のルールや作業指示を「やさしい日本語」に言い換える場合、以下の手順で行います。

まず、日本人の立場でわかりやすいことを意識して、文章を見直します。この過程で情報を整理し、できるだけ短く簡潔な文章にします。

次に、外国人にもわかりやすいように、もう一度文を見直します。二重否定(~ないことはない)や受身形(~される)などの表現はできる限り避けましょう。また、難しい単語や専門用語があれば、できる限りやさしい言葉に言い換えます。難しい漢字も使わないようにするか、ふりがなを付けて外国人にわかるようにします。覚えてほしい重要な言葉は、あえてそのまま残し、わかりやすい言い換え表現を付けて補足するようにします。

場合によっては、ChatGPTなどの生成AIを補助ツールとして使用してもよいでしょう。図1のようなプロンプトを使って、元の文章を「やさしい日本語」に置き換えることができます。

| 図1 生成AIで「やさしい日本語」に変換するプロンプトの例 | |

|

あなたは、職場で外国人従業員の教育を担当しています。次の作業指示書の内容を「やさしい日本語」に直してください。文章の文末の表現は、敬体ではなく常体にしてください。 ----------------- 1. ブザー停止ボタンを押し、給水栓を閉める 2. 右側のケースを引き出し、蓋を開ける 3. 空容器を取り出し、新しい容器を入れる 4. ケースに蓋をする 5. 空容器を水洗いし、廃棄する |

|

1.ブザーの「停止」ボタンを押して、水の出るところを止める 2. 右のケースを引き出して、フタをあける 3. 空のボトルを出して、新しいボトルを入れる 4. ケースにフタをする 5. 空のボトルを洗って、捨てる |

ただし、生成AIを使用する前には、必ず自社におけるルールを確認し、情報セキュリティや著作権に関する問題がない範囲で利用するようにしましょう。また、出力された文章は、意味が変わってしまっている箇所がないか、チェックすることが必要です。

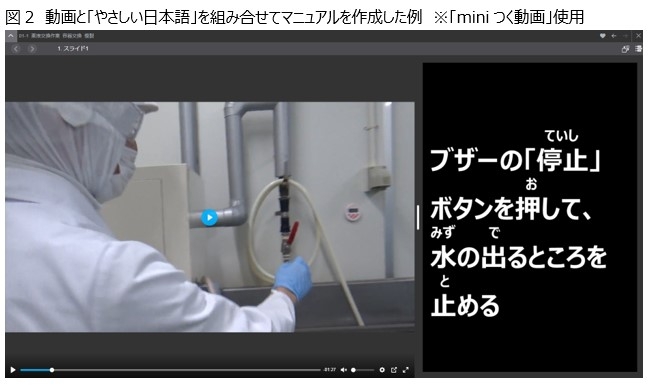

業務マニュアルに使用する場合、動画や写真を交えて作成すると、さらに理解しやすいものになります。

このような工夫を重ねながら、外国人材とのコミュニケーションを積極的に進めていくことで、長く働き続けられる人材が育っていくことが期待できます。

(参考文献)

※1 出入国在留管理庁「育成就労制度の概要」

https://www.moj.go.jp/isa/content/001421922.pdf

※2 出入国管理庁、文化庁「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」

https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/92484001_01.pdf

執筆コンサルタントプロフィール

- 犬塚 俊之

- 経営企画部 主席研究員