企業の外国人材教育のこれから ①技能実習から「育成就労」への転換

- 人的資本・健康経営・人事労務

2024/8/30

外国人技能実習制度の開始以来、製造業、建設業など多くの業界で、外国人技能実習生の受け入れが急速に進んでいます。一方、現在の技能実習制度は、「育成就労制度」と呼ばれる新たな制度に転換することとなり、2027年までの施行が予定されています。制度の転換により、受け入れ企業の人材育成、現場教育のあり方にも影響が及ぶことが予想されています。

1. 技能実習制度から育成就労制度への改正

2017年に始まった現行の技能実習・特定技能制度は、2022年11月から始まった政府の有識者会議により、内容の見直しが進められてきました。2024年3月の閣議決定を経て、2024年6月に改正出入国管理法が国会で可決・成立し、「育成就労制度」の導入が決定されました。

技能実習制度は、外国人の技能習得による国際貢献を目的とした制度でしたが、「育成就労制度」では、日本国内の労働人口減少を背景として、外国人材の育成と確保が主たる目的とされています。

技能実習制度との違いを表1に整理しました。従来の制度に比べて、外国人の人権保護、キャリアアップ、共生社会の実現の観点から、様々な点が見直されています。

| 表1 技能実習制度の見直しの主な内容 ※1 | ||

| 論点 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |

| 制度の目的 | 外国人の技能習得を通じた国際貢献 | 外国人材の育成と確保 |

| 在留期間 | 最長5年 | 原則3年 |

| 日本語能力 | 要件なし (介護は日本語能力試験N4等が必要) |

【開始時】 |

| 転籍のあり方 | 原則として転籍は不可(やむを得ない場合は可能) | 一定条件を満たせば、本人の意向による転籍を認める |

| 管理監督や支援体制のあり方 | 指導監督や支援の体制に課題 | 監理団体や登録支援機関の要件の厳格化 |

これらのうち、受け入れ企業への影響が大きいのは「転籍制限の緩和」です。技能実習制度では、やむを得ない場合を除いて別の職場への転籍は認められていませんでしたが、育成就労制度では、以下の条件を満たしている場合、本人の意向による転籍も認められるようになります。

● 同一の受け入れ機関の就労期間が一定の期間(1年~2年。分野ごとに定める)を超えている

● 技能検定試験基礎級および一定の水準以上の日本語能力試験(分野ごとに定める)の合格

● 転籍先となる受け入れ機関が、転籍先として適切であると認められる一定の要件を満たす

転籍制限の緩和により、外国人材の流動化が進むと予想されるため、受け入れ企業にとっては人材定着率の低下につながる可能性があります。

2. 企業の現場教育の課題

制度の改正に伴う外国人材の流動化により、現場の教育担当者の負担が高まること、十分な教育が実施できない場合には、業務品質の低下を招く可能性があることが予想されます。

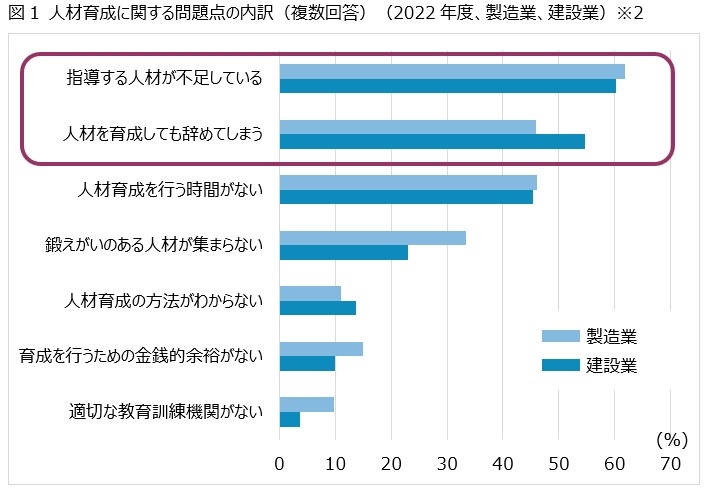

現在、多くの企業において、現場での教育を担う人材が不足しており、十分な教育を行う時間がなく、結果として「教育の停滞」が発生しています。能力開発や人材育成に関する問題点を聞いたアンケート調査(図1)では、「指導する人材の不足」、「人材を育成しても辞めてしまう」と回答した事業所が過半数に達しています。今回の改正により、これらの課題に拍車が掛かることが予想されます。

3. 企業の現場教育に求められる対応

育成就労制度は、長く日本で働く外国人材を育て、確保することを目的としています。受け入れ企業の側にも、外国人材のキャリア育成に責任をもって取り組む意識が求められています。

企業にとっては、現在の教育のあり方について、見直しを進める機会であるといえます。業務マニュアルの整備や、動画、eラーニングなどのデジタルサービスの積極的活用などによって、社内の教育の標準化、効率化を進めることが重要です。

教育を受ける外国人材が「働きやすい」「自分の育成を考えてくれている」「ここで働けば成長できる」と実感できる職場が実現すれば、長く活躍する人材が育っていくことが期待できるでしょう。

(参考文献)

※1 出入国在留管理庁「育成就労制度の概要」、「育成就労制度・特定技能制度Q&A」

https://www.moj.go.jp/isa/content/001421922.pdf

https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html

※2 厚生労働省「令和4年度能力開発基本調査」、同調査統計表5「産業・事業所規模・企業規模、人材育成に関する問題点別事業所割合」

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00127.html

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040068092&fileKind=0

執筆コンサルタントプロフィール

- 犬塚 俊之

- 経営企画部 主席研究員