東京海上dR GXレポート「GHGプロトコル改訂に向けた検討作業の動向 ~Scope 2の注目論点と議論動向を中心に~」

2025/9/4

目次

- GHGプロトコルの位置付け

- GHGプロトコル改訂作業の全体像と主な論点

- Scope 2の注目論点と議論動向

- 今後のスケジュール

東京海上dR GXレポート「GHGプロトコル改訂に向けた検討作業の動向~Scope 2の注目論点と議論動向を中心に~」PDF

東京海上dR「GXの産業界への影響と対応」研究プロジェクトメンバー

脱稿日:2025年8月25日

企業をはじめとした組織が温室効果ガス(GHG)の排出削減に取り組む上で、GHGの排出状況を算定・報告する枠組みは自社の取組みの可視化等の観点から非常に重要なものです。現在、世界では、GHG排出量の算定・報告の国際的な基準として「GHGプロトコル」がデファクトスタンダードとなっています。このGHGプロトコルについて、2024年9月から、主要な基準やガイダンスの改訂作業が進められています。GHGプロトコルの改訂は、GHGの算定・報告を行う企業等の組織以外にも、脱炭素に関連する産業領域や、開示等を通じた一般企業等への幅広い影響が生じる可能性がある重要なイベントと言えます。

そこで本稿では、改訂に向けた論点を整理しつつ、Scope別の検討作業を進めている「テクニカルワーキンググループ1(以下、「TWG」)」の議論動向を概観し、今後の見通しや企業への影響の可能性についてみていきます2。ただし、関連する議論内容や論点が多岐にわたることから、本稿では、①改訂作業の全体像および主な論点、②Scope 2の注目論点と議論動向、③今後のスケジュール、に絞って取り上げます3。特に、Scope 2に関しては、サプライチェーン単位での取組みも進展している中で影響を受けるステークホルダーが多いとみられるほか、すでに具体的な改訂方針や改訂案が明らかになっていること等に鑑みて、丁寧に改訂作業の動向を整理していきます。

脚注

1 「Corporate Standard TWG」、「Scope 2 Standard TWG」、「Scope 3 Standard TWG」および「行動とマーケット手段(Actions & Market Instruments) TWG」の4つのテクニカルワーキンググループが設置されています(2025年8月25日時点)。日本の企業や組織からは、「Corporate Standard TWG」には株式会社ゼロボード、「Scope 2 Standard TWG」には自然エネルギー財団、「Actions & Market Instruments TWG」には日本鉄鋼連盟から、それぞれメンバーが選出されています。

2 GHGプロトコルの改訂作業は現在も継続中であり、進展に応じて内容は変化していくと考えられます。そのうえで、本稿は、8月25日(日本時間)時点の公表情報を基に作成している点にご留意ください。また、本稿執筆時点において正式な日本語訳資料等は公表されていないため、本稿に記載する原典資料の訳出や議論背景・概念等の整理が必ずしも正確ではない可能性がある点についても、併せてご留意ください。

3 GHGプロトコルの改訂動向の詳細については、経済産業省Webサイトの「ライフサイクルアセスメント/カーボンフットプリント」においても「GHG Protocolの改訂に係る論点の概要」の項目にて定期的にフォローアップ資料(日本語)が公表されています。

1. GHGプロトコルの位置付け

まず、GHGプロトコルの策定経緯と概要について確認していきます。GHGプロトコルは、企業をはじめとする組織がGHG排出量の算定・報告に用いる国際的な基準として、「世界資源研究所(WRI)」と「持続可能な発展のための世界経済人会議(WBCSD)」により開発されました。2001年に「Corporate Standard (Scope 1およびScope 2の基準4)」(2004年改訂)を、2011年に「Scope 3 Standard (Scope 3の基準)」をそれぞれ公表し、2013年にScope 3、2015年にはScope 2のガイダンスを公表しています。このほかにも、「土地利用および炭素除去」に関するガイダンスや、プロジェクトや都市等の非組織向けの基準も策定しています。

次に、サステナビリティ領域におけるGHGプロトコルの位置付けについて確認していきます。GHGプロトコルは、RE100や「科学に基づく目標設定イニシアチブ(SBTi)」等の気候変動関連の取組みに係るイニシアチブや、企業の環境関連施策の取組みやその開示状況を評価するCDP等の枠組み、さらにはサステナビリティに関する各種開示基準等において参照・準拠されており、GHG排出量の算定・報告の基準として実質的な国際標準となっています。また、企業等が調達するエネルギーやカーボン・クレジット等が算定・報告にどのように活用できるかという観点で、エネルギーやカーボン・クレジット等の実質的な要求仕様の一部としての役割も担っており、広く関連産業において影響力を有していると言えます。

なお、日本では、GHG排出量の算定・報告を行う国の制度として、地球温暖化対策推進法に基づく「SHK(算定・報告・公表)制度」が存在しますが、同制度とGHGプロトコルには、①算定対象、②算定方法等の点で様々な相違が存在します。その中でも、例えばScope 2におけるカーボン・クレジットの扱いは、算定・報告に関する両者の基本的な考え方の違いを表していると言えます。GHGプロトコルでは、カーボン・クレジットを実際のGHG排出量の控除に使用することはできず、カーボン・クレジットの購入量は排出量と別に報告する扱いとなっています。これに対してSHK制度では、「調整後排出量」の算定においてカーボン・クレジットを排出量の控除に使⽤することができます。こうした仕組み上の差異を踏まえ、SHK制度を所管する環境省は、円滑にGHGプロトコルとの整合的な換算が行えるよう、これまでも検討や対応を図ってきています5。

そうした中で、次節で触れるように、今般のGHGプロトコル改訂では、各Scopeの報告体系やカーボン・クレジット等の評価・報告方法の見直し等も検討事項となっており、今後、SHK制度を中心とした国内制度の在り方にも影響を与える可能性があると考えられます6。

脚注

4 基準(Standard)は「GHGの算定・報告における遵守事項をまとめた文書」、ガイダンス(Guidance)は「実際の算定・報告方法について実践的に解説した文書」です。

5 環境省「GHGプロトコルと整合した算定への換算⽅法について(案)」

6 自然エネルギー財団(連載コラム)「排出量(インベントリ)と“オフセット”は別々の開示を」

2. GHGプロトコル改訂作業の全体像と主な論点

ここからは、GHGプロトコル改訂作業の全体像について確認していきます。

GHGプロトコルの主要な基準およびガイダンスは、「Corporate Standard」の改訂版(2004年)も含めて、いずれも公表から10年以上が経過しています。そのため今般の改訂は、社会情勢の変化を受け、ユーザーである企業や各国政府からの要請、関連する国際基準等との整合性、Scope 3の対応強化、および新しいビジネスモデルやデジタル技術への対応等の観点から実施されるものです。

改訂作業への着手にあたって、2022年11月から2023年3月の期間で、各基準文書やガイダンス、算定基準の在り方(主に「マーケット基準」)等について、「フィードバック募集(意見募集)」が行われました(図表1)。その内容を踏まえ、2023年12月から2024年7月にかけて、基準文書やガイダンスに関するScope別の「改訂提案(Proposals)」が順次公表されました。この改訂提案をベースとして、2024年9月から本格的な検討に着手しています。検討作業の着手から足元までの約1年間は、主要な改訂提案の採否や追加論点の確認等、改訂内容の骨格となる項目の検討・整理が進められてきました。

図表1. 「フィードバック募集(意見募集)」の概要

GHGプロトコル「Survey on Need for GHG Protocol Corporate Standards and Guidance Updates」を基に筆者作成

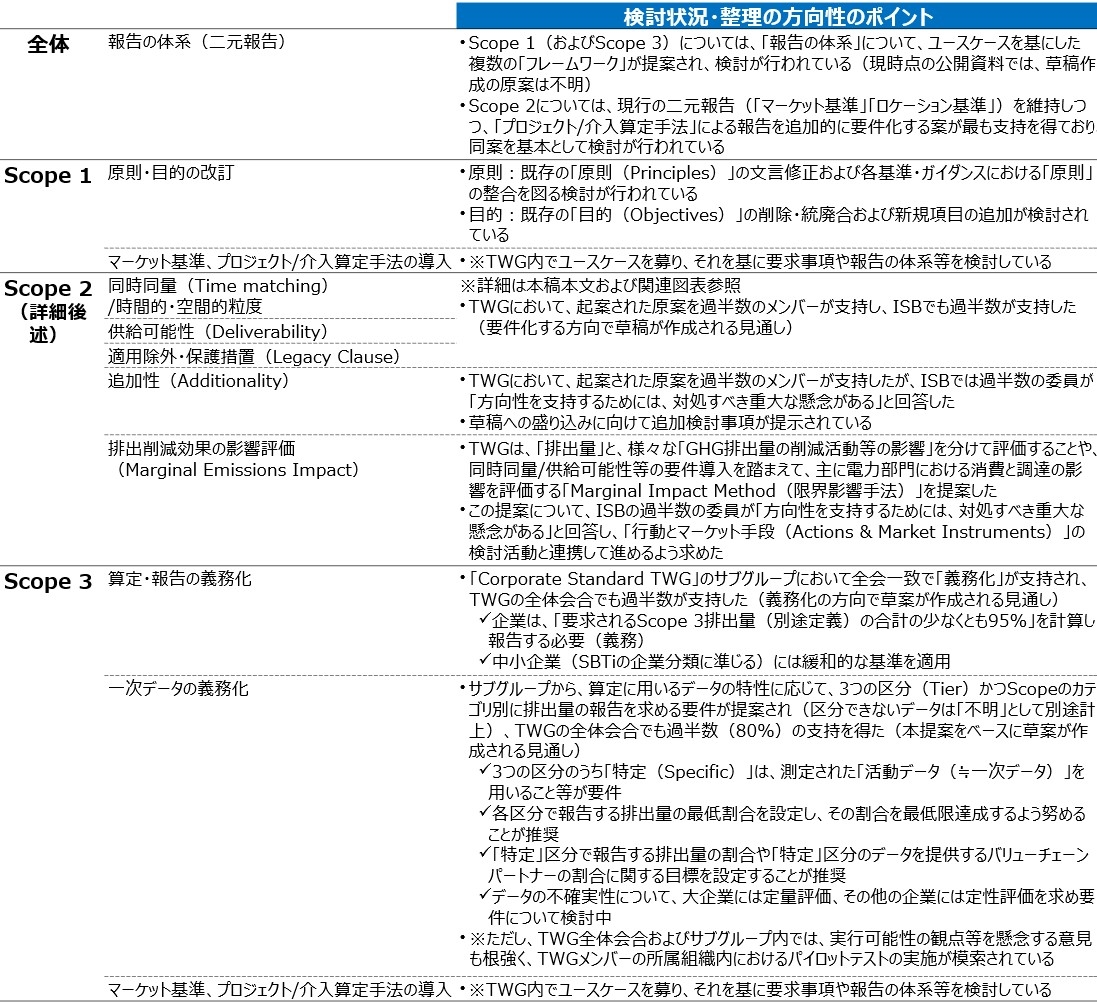

続いてScope別に主な改訂提案事項と検討状況を確認していきます(図表2)。本稿では、紙幅の都合上、Scope 2の改訂に関する検討状況について詳しくみていきますが、当然そのほかのScope等についても多岐にわたる論点や改訂検討のポイントがあります。それらについて網羅的に触れることは難しいため、本節では、特に重要度や企業への影響が大きいと考えられる論点や改訂ポイントに絞って整理します。

まず、Scope 1、2、3全体に関わる提案事項として、報告の体系の見直しがあります。特に、「ロケーション基準」と「マーケット基準」の二元報告の扱い、ならびにScope 1およびScope 3に適用する基準の見直し(「マーケット基準」と「プロジェクト/介入算定手法」の導入)が主な論点となっています7。Scope 2については、現行通り、「ロケーション基準」と「マーケット基準」の二元報告を求めつつ、「プロジェクト/介入算定手法」による報告を追加的に求める方向で検討が進められています。加えて、Scope 2に関連して、企業が実施した様々な行動の影響を対象とした「新たな報告手法」が検討事項となっていましたが、「セクター横断的に評価を行うことが重要」との観点から、今回の改訂に伴って新たに設定された「行動とマーケット手段(Actions & Market Instruments)」の検討活動と連携して進められることとなりました8。新たな基準分類である「行動とマーケット手段」は、フィードバック募集を通じて、①GHG排出量報告において企業による気候変動の緩和のための「行動」や「マーケット手段」行使の影響を定量化し報告する方法、②Scope内外の影響を評価・算定可能にする方法、③報告の位置付け(自主的/義務的)の整合について、明確な手引きが新たに必要であるとの示唆が得られたことに伴い、設定されました9。

またScope 1(およびScope 3)に関しては、報告の体系について、ユースケースを基にした複数のフレームワークが提案され、検討が行われています。仮にScope 1およびScope 3に「マーケット基準」等が導入された場合、現行のScope 2における取扱いと同様に、企業による個別の契約や調達行動が評価の対象となることから、Scope 2で取り扱うことができる証書やカーボン・クレジット等が同様に扱えるようになると考えられます。こうした企業による行動やマーケット手段の活用を評価する方向性は、新たに「行動とマーケット手段」という概念を導入し、Scope横断的な評価・算定を行う方針とも整合的と言えます。

図表2. 主な改訂提案事項と検討状況

GHGプロトコル「Standards Development and Governance Repository」を基に筆者作成

次にScope別の状況についてです。Scope 1に関しては、主に「原則」や「目的」の削除・統廃合および新規項目の追加が検討されています。Scope 2に関しては次節で詳述しますが、重要な提案事項としては、「同時同量(Time-matching)」、「供給可能性(Deliverability)」および「追加性(Additionality)」等、調達する電力およびエネルギー属性証明書(EAC10)に求める条件を厳格化するような追加的な要件が検討され、いずれも導入される方向で議論が進められています。

また、紙幅の都合上、本稿で触れられる内容は限られますが、Scope 3に関しても大きな見直しが図られる見通しです。具体的には、Scope 3の位置付けについて、算定・報告を義務化する方向で改訂が行われる見込みです。また、用いるデータの特性に応じて3つの区分で算定・報告を行うことを求める新たな要件が提案されています。具体的には、算定に用いるデータについて、①「特定(Specific)」、②「非特定(Non-specific)」および③「消費ベース(EEIO / Spend-based)」の3区分(Tier)を設け、これに該当しない場合は「不明(Unknown)」とすることが提案されています。また、各区分で報告する排出量の最低割合を設定し、その割合を最低限達成するよう努めるべき(Should)との提案も示されています11。これらの提案事項は「一次データの活用義務化」等と呼ばれ、Scope 3算定の透明性や精度を向上する観点から大きな論点となっています。ただし、TWGでの議論では、算定にかかる負担やインフラ環境等の観点から実行可能性を懸念する意見も根強く、TWG参加メンバーが所属する組織においてパイロットテストの実施を検討する等の追加的な対応が模索されています。この論点については、改訂の草稿においてどのような形で盛り込まれるのか、引き続き議論の動向を注視していく必要があります。

脚注

7「ロケーション基準」とは、算定対象となる国や地域の平均的な排出係数(電力系統全体の平均値)を用いてScope 2の排出量を算定する手法です。「マーケット基準」とは、報告主体が実際に契約・購入している電力を基にした排出係数を用いてScope 2の排出量を算定する手法です。

8 元々は、主に電力の消費と調達の影響を評価する目的から、「限界影響手法(Marginal Impact Method)」という枠組みがScope 2 TWGから提案されていました。これに対して、「独立基準委員会(ISB:Independent Standards Board)」は、電力の消費や調達における帰結的影響(企業による自社のバリューチェーン内のGHG削減のための行動)やバリューチェーン外でのGHG削減(BVCM:Beyond Value Chain Mitigation)に関する影響評価の継続的な開発については支持しつつ(ただし、ISB委員の過半数が、Scope 2 TWGからの提案内容をパブリックコンサルテーションに付すことに賛成しませんでした)、セクターに共通して適用可能な原則に重きを置く観点等から、「行動とマーケット手段」の検討と連携を図ることを提案しました(GHGプロトコル「Actions and Market Instruments TWG資料」、同「Scope 2 TWG資料」)。

9 ここでいう「行動」は、企業が取り組む排出削減策等の取組みを指しており、「削減貢献量(Avoided Emissions)」の扱いについてもこの中で議論されます。また、「マーケット手段」は、カーボン・クレジットや証書といった「マーケット基準」の算定に利用し得る手段のことを指しており、今般の改訂提案においては、これらの「行動」や「マーケット手段」に関する要素を、報告体系全体のなかで統合的に扱う仕組みの構築を目指しているとみられます。

10 「エネルギー属性証明書(Energy Attribute Certificate)」のことであり、同証明書には発電された電力の発電技術、機器(設備)の容量、機器(設備)の運転開始日等が記載されています。

11 さらに、「特定」区分(測定された一次データを用いる)で報告する排出量の割合や、算定に用いるデータを提供するバリューチェーンパートナーの割合に関する目標を設定すべき(Should)との提案も示されています。

3. Scope 2の注目論点と議論動向

ここからは、Scope 2の改訂に関する検討状況について、具体的に確認していきます(図表3)。

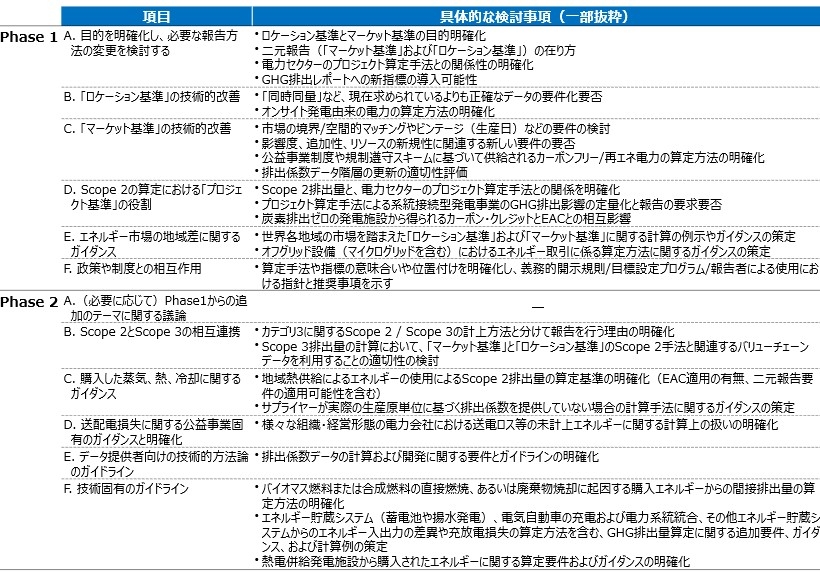

まず、Scope 2の改訂は、大きく2つの時期に分けて行われています。足元の検討はPhase1と呼ばれ、2024年第4四半期(Q4)から2025年Q3までが対象期間として想定されています。Phase1では、Scope 2算定に関する目的や報告の体系(前述の「二元報告」の在り方)、算定基準自体の技術的な改善等、基準やガイダンスの見直しにおける主要な提案事項について検討しています。その後、Phase1の改訂草稿についてパブリックコンサルテーションを行いつつ、2025年Q4から2026年Q2にかけてPhase2の検討を行う予定となっています。Phase2では、Scope 3との整合や、付随的あるいは特定領域に関係する提案事項について検討される見込みです。

図表3. Scope 2の改訂検討項目

GHGプロトコル「Standard Development Plan (Scope 2)」を基に筆者作成

それでは、本稿の執筆時点で取りまとめ段階に入っているPhase1において、具体的にどのような検討が行われ、改訂の方向性はどのような見通しになっているのでしょうか。本稿では、Phase1における検討事項のうち、①同時同量、②供給可能性、および③追加性について取り上げます。

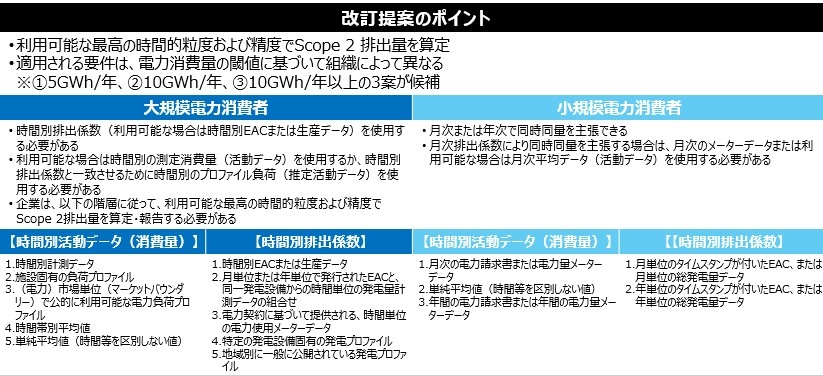

はじめに①同時同量の要件についてみていきます。同時同量とは、需要家が調達している電力の発電量(供給量)と消費量が、ある特定の時間区分でみたときに一致しているか、という要件です。すでに、「アワリー・マッチング(Hourly matching)」や「24/7 Carbon-Free Energy」等の用語・概念でビジネスベースでも取組みが始まっています12。

こうした要件をGHGプロトコルに導入する検討が進む背景として、発電に間欠性や変動性がある再生可能エネルギーが、GHG排出量削減の観点で過大に評価されてしまう懸念が挙げられます。従来のように年単位での供給と需要の「総量」の一致のみを観測する方法では、間欠性や変動性がある太陽光や風力等による発電が行われていない時間帯に、火力発電等のGHG排出を伴う発電が需要を満たしているという実態が「見える化」されず、それらの電源を適切に代替していく取組みが進みにくくなる可能性があります(図表4)。

要件は算定基準別に整理されており、アワリー・マッチング(1時間単位)が念頭に置かれているとみられますが、時間区分については、今後のパブリックコンサルテーション等も踏まえて決定していくとみられます。同時同量要件は、需要家が実際に契約・購入している電力に基づいて排出量を算定する「マーケット基準」において特に重要で、改訂案では、電力消費量および排出係数のデータを粒度・精度の観点で階層化し、「利用可能な最高な粒度・精度」のデータによる算定を求めています13。また、電力消費量に閾値(①5GWh/年、②10GWh/年、③10GWh/年以上の3案が候補)を設けて、適用する要件に差を設ける提案も示されています14。国内でも、一部で実証段階あるいは商用でのアワリー・マッチングによる電力供給が始まっており、今後、同様の取組みが加速していくと考えられます15。

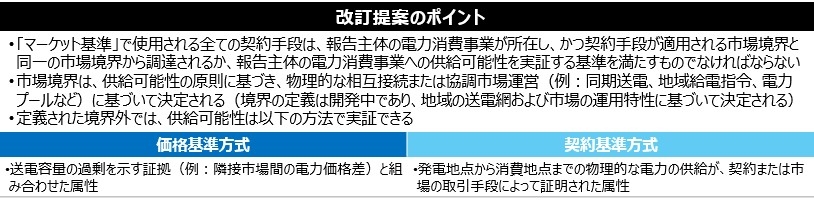

図表4. 「マーケット基準」における同時同量要件の検討内容(TWGでの整理案)

GHGプロトコル「Scope 2 TWG資料」(①、②、③)を基に筆者作成

次に②供給可能性の要件についてみていきます(図表5)。これは、発電設備の設置場所と電力の消費場所が、特定の「境界」の範囲内(同一の電力系統あるいは市場内等)に存在しているか、という物理的な需給の一致性を求める要件です。従来は、物理的(電気的)には消費できない場所にある発電設備に由来する環境価値を取得し、GHG排出量の報告に用いることが認められていました。しかし、実態としては当該発電設備に由来する電力を「消費」しておらず、「排出量」算定の考え方と整合しないとの指摘がなされていたことから、今回の改訂提案に至りました。提案では、定義される「境界」の範囲に含まれるか否かが一義的な判断基準となりますが、同一の電力系統や市場と定義された範囲を超えて「境界外」となった場合にも供給可能性を主張できるよう、「価格基準方式」と「契約基準方式」という2つのアプローチによる実証が認められる内容となっています。同時同量要件と併せて、供給と需要の時間的・空間的な粒度を一致させることにより、電力部門の脱炭素化を一層推進する行動を企業に求める姿勢が鮮明になってきたと言えます16。

図表5. 「マーケット基準」における供給可能性要件の検討内容(TWGでの整理案)

GHGプロトコル「Scope 2 TWG資料」(①、②、③)を基に筆者作成

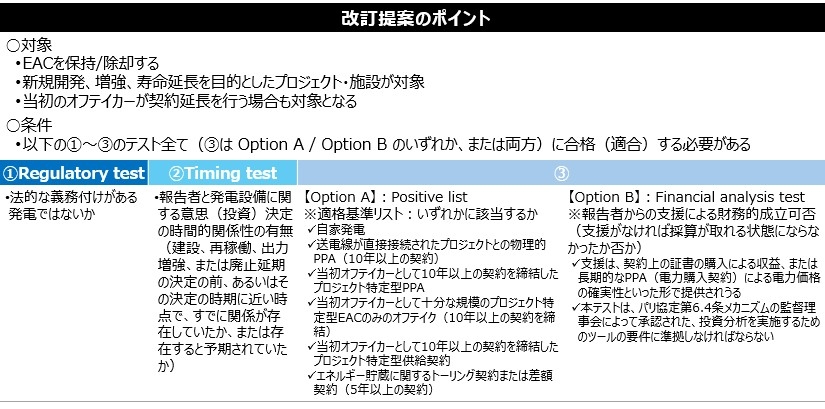

最後に③追加性の要件についてみていきます。追加性は、RE100では2022年の技術要件改訂ですでに採用されている概念ですが、今回のGHGプロトコル改訂提案の内容は、RE100の要件よりも解像度が高く、かつ「追加」に一層フォーカスした整理となっています(図表6)17。具体的には、3つのテストに合格(適合)する必要があり、需要家が、対象となる発電設備への投資決定において必要または十分条件として役割を果たしているかどうか、すなわち真に脱炭素電源が増えることに寄与したかが問われる内容となっています。ただし、TWGから提案された追加性要件について、これを評価するISBの過半数の委員が「方向性を支持するためには、対処すべき重大な懸念がある」との立場を示しており、草稿への盛り込みに向けて追加的に検討すべき事項が提示されている状態です18。ISBからの要請は、より厳格さを求める方向であり、最終的にどのような内容で草稿に盛り込まれることになるのか、注意が必要です。

図表6. 追加性要件の検討内容(TWGでの整理案)

GHGプロトコル「Consequential Subgroup資料」、同「Scope2 TWG資料」を基に筆者作成

なお、ここまでみてきた内容のうち、特に「マーケット基準」に関する新たな要件については、「適用除外/保護措置(Legacy Clause)」の適用が検討されています。具体的には、①電力購入契約(PPA)、長期EACオフテイク契約等の「既存のクリーンエネルギー契約」は、契約の全期間を通じて、現行のガイダンスに基づいて報告を継続するオプションが付与される、②「既存のクリーンエネルギー契約」とは、「改訂された基準の適用日より前に正式に締結された契約」と定義する、③「適用除外/保護措置」を適用した契約がある場合、企業は当該契約について開示が求められる、といった内容が想定されています19。また、経過措置にあたる「段階的導入(Phasing-in)」を適用することも検討されています20。

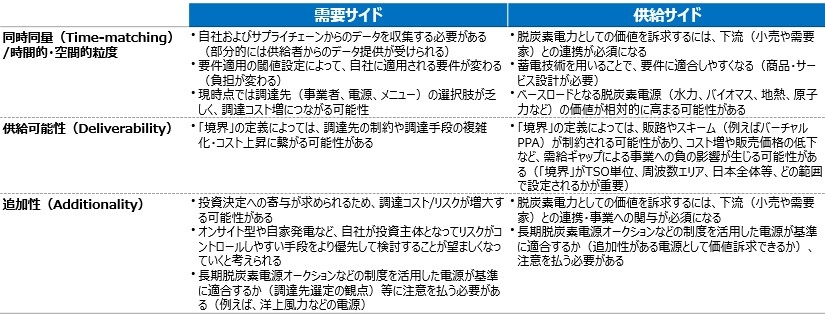

本節の終わりに、今回詳しくみてきた3つの要件が導入された場合の企業への影響について簡単に触れます(図表7)。日本では、脱炭素電源のうち、特に再生可能エネルギーの発電適地と電力消費地について地理的なギャップがあります。そのため、これら3つの要件が、より厳格あるいは細かい粒度で設定される場合には、PPA等による再生可能エネルギー発電の自立的な導入のための条件が複雑化し、これまでとは異なる市場環境になると考えられます。こうした変化は、結果的に、需給双方にとって負担コストの増大に繋がる可能性が高いとみられます。そのため、需要家においては、オンサイト発電等、需要面でも投資面でも自社がコントロール可能な選択肢の優先度や重要度が上がると考えられます。また供給サイド(発電・小売)も、そうした環境変化を見越した事業展開やサービス開発に着手していく必要があるでしょう21。さらに、そもそものGHG排出量の算定・報告という観点からみた場合も、工数の増大や、サプライチェーンにおけるデータの収集・管理に関するコストの増大といった負担増に繋がる可能性が高く、効率的な対応に向けたデジタル技術の活用等の重要性が一層高まると考えられます。他方で、そうした技術やサービスを提供できる企業にとっては、新たなビジネスチャンスが生まれる可能性があります22。

図表7. 新たな要件が導入された場合の企業への影響イメージ(筆者作成)

脚注

12 「24/7 Carbon-Free Energy」は、「すべての場所、すべての時間帯で、電力需要をカーボンフリーなエネルギーで満たす」という考え方であり、2018年頃に米・Googleが提唱したとされています。この考え方の基本となっているのが、「同時同量」であり、特に1時間単位で発電量(供給量)と消費量を一致させる場合に「アワリー・マッチング」と呼ばれます。

13 「ロケーション基準」については、すべての組織を対象に、「入手可能な(①公開されている、②自由に利用可能、③GHGプロトコルによって検証されている、の3つを満たす)最も正確な排出係数(例えば『1時間毎』)と、入手可能な最も正確な活動データを使用」して算定することを求めるとしています。ただし、報告主体が月次または年次の活動データしか保有していない場合は、仮に時間単位の排出係数が存在していても、時間単位の算定を行う必要はないとしています。これは、すなわち、入手可能な最良の活動データの時間分解能が算定の分解能を規定することを意味しています。

14 閾値の適用範囲についても、①サイト単位、②同一系統内で供給可能性が確保された範囲内にあるサイトや施設の合計、の2案が示されています。

15 例えば株式会社JERA Crossは、2024年12月に東京地下鉄株式会社(東京メトロ)に対して、太陽光発電による電力を25年間にわたり「アワリー・マッチング」に準拠したバーチャルPPAで供給する契約を締結したと公表しています。また同社は、2025年4月に、のぞみエナジー株式会社と共に、特定卸供給制度を活用したアワリー・マッチングによる太陽光発電由来(FIT電源)の電力供給サービスも開始しています。

16 GHGプロトコルでは、現行も「生産日(Vintage)」要件という形で、「排出係数の基となる発電が、証明書(又は排出量)が訴求される報告期間に近い時期に行われることを確保すること」を求めています(GHGプロトコル「GHG Protocol Scope 2 Guidance」日本語版)。

17 RE100の「技術要件」では、追加性という項目立てをした形での要件は定義されていませんが、調達要件として「15年以内の運転開始またはリパワリング」を基本的な基準として定めています。この要件は、設備の投資回収期間を念頭に置いたものと考えられます。そのうえで、除外条件(自家発電、オンサイトPPA、特定プロジェクトにおける初期契約者かつ長期間のオフテイク条件であるPPAやEAC等)や免除枠(総電力消費量の15%分)等を規定しています。

18 具体的には、①要件としての厳格性が十分でない、②パリ協定第6.4条等の追加性に関連する既存の基準を検討して潜在的な整合性を検討する必要がある、③特定のセクターに依存しない影響算定および報告の枠組みにおいて「追加性」の検討を行い、その原則を電力分野を含む特定セクターへ適用すべき、といった要請がなされています(GHGプロトコル「Scope2 TWG資料」)。

19 本稿執筆時点では、開示の扱い(義務か推奨か)は未確定ですが、TWGの議論においては、「義務(Shall)」が50%、「推奨(Should)」が28%の支持をそれぞれ得ている状況です(GHGプロトコル 「Scope 2 TWG資料」)。

20 GHGプロトコル「Scope 2 TWG資料」には、「現時点では、『Corporate Standard』の完全な改訂は2027年末までに完了予定であり、Phasing-inについてはその後検討される予定」との記述がみられます。

21 PPA等による電気と証書の一体購入のニーズが高まっていく可能性があると考えられます(参考:東京海上dR GXレポート「企業による再生可能エネルギー電力の調達動向と取組みのポイント」)。

22 例えばScope 3 TWGにおける議論では、今般の改訂が野心的な内容(Scope 3算定・報告に用いる新たなデータ分類等を念頭に)であったとしても、AI等の技術進展がそれをカバーできる、あるいは技術への投資を促す要因になる、といったコメントが提示されています(GHGプロトコル 「Scope 3 TWG 資料」)。

4. 今後のスケジュール

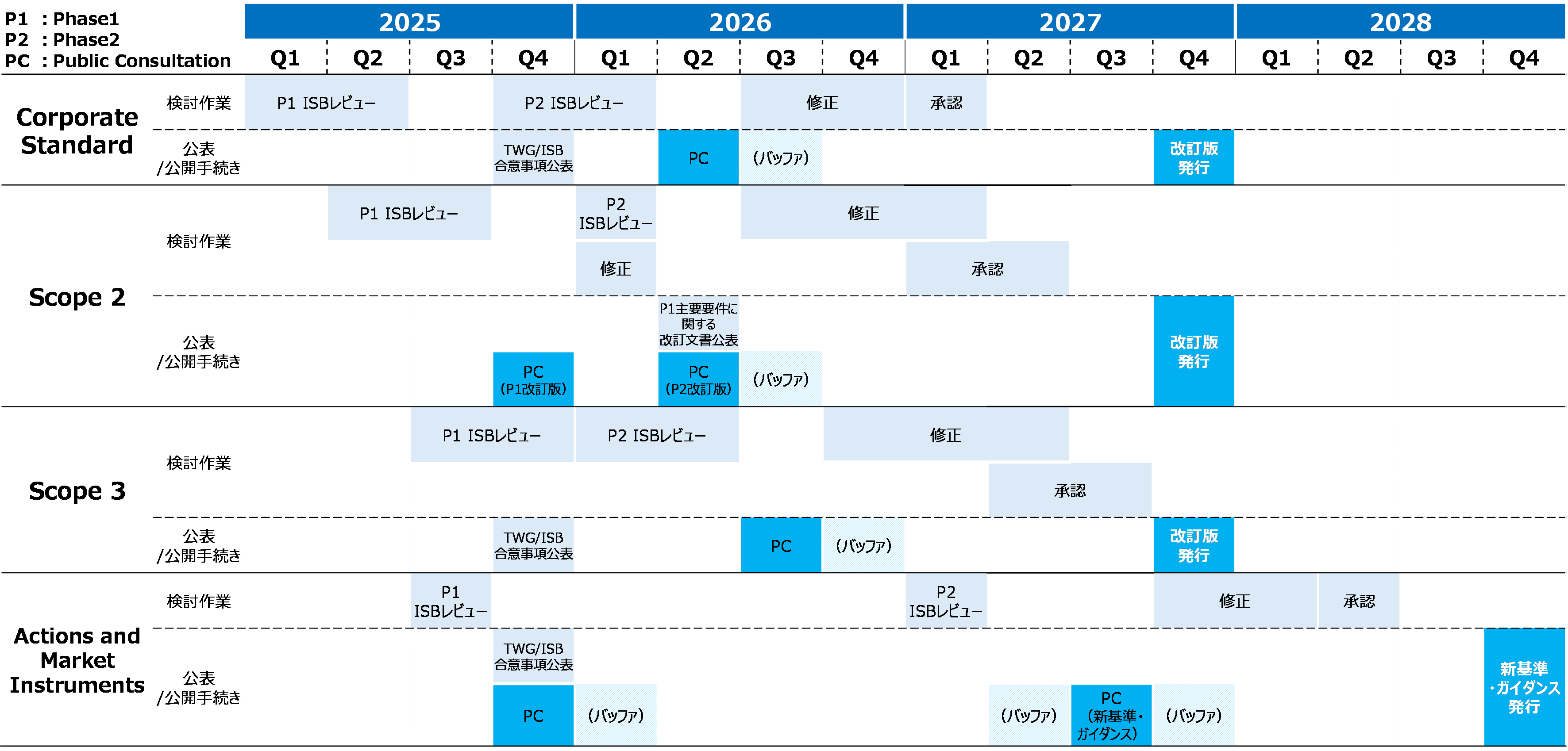

最後に、GHGプロトコルの改訂作業について今後の見通しをみていきます(図表8)。

まず、最も早く改訂の草稿が明らかになりそうなのがScope 2です。すでに草稿のパブリックコンサルテーション実施についてISBが概ね了承しており、本年10月中旬のパブリックコンサルテーション開始23 を目指したスケジュールが示されています。9月にはパブリックコンサルテーション開始前としては最後となるTWGの開催が予定されており、資料や議事録等の内容を事前に確認しつつ、パブリックコンサルテーションへの対応に向けた準備を進める必要があるでしょう。特に、前節で触れたように、新たな要件が日本の環境に整合的に適用されるよう、関係する企業や組織から適切な意見・確認の提出や提案が行われることが期待されます。

その他の基準およびガイダンスについては、本年第4四半期(Q4)に整理された内容をTWGとISBの合意事項として公表し、2026年Q2からQ3にかけてパブリックコンサルテーションを開始する予定です。そのうえで、Scope 1、Scop 2、およびScope 3については、2027年末に最終改訂版の公表を予定しています。また「行動およびマーケット手段」については、新たな基準とガイダンスが策定される予定で、本年Q4と2027年Q3にパブリックコンサルテーションを開始し、2028年末に最終化された文書が公表される見通しです。

いずれの基準およびガイダンスについても最終的な改訂版の公表まで2年以上を要する見込みですが、企業においては、改訂議論の動向を適時に把握しながら、算定・報告体制の整備や調達方針の見直し、サプライチェーン企業との対話や環境整備支援等に並行して取り組み、円滑な移行に備える必要があります。

図表8. GHGプロトコルの改訂に向けた今後のスケジュール(抜粋)

GHGプロトコル「Standard Development Plan (Corporate Standard)」、

同「Standard Development Plan (Scope 2)」、同「Scope2 TWG資料」、

同「Standard Development Plan (Scope 3)」、

同「Standard Development Plan (Actions and Market Instruments)」を基に筆者作成

脚注

23 パブリックコンサルテーションの期間は60日間が予定されています。また、2026年Q2にもPhase2の検討内容を含めた2回目のパブリックコンサルテーションを開始することが予定されています。

執筆者プロフィール

東京海上dR「GXの産業界への影響と対応」研究プロジェクトメンバー

PDFファイルダウンロード

東京海上dR GXレポート「GHGプロトコル改訂に向けた検討作業の動向 ~Scope 2の注目論点と議論動向を中心に~」PDF