東京海上dR GXレポート「エネルギー消費事業者のGX推進に向けて」

2025/4/14

目次

- 背景

- エネルギー消費事業者のGX事例

- まとめ

東京海上dR GXレポート「エネルギー消費事業者のGX推進に向けて」PDF

東京海上ディーアール株式会社 製品安全・環境本部 サステナビリティユニット 主任研究員 室町 篤

協力:東京海上dR「GXの産業界への影響と対応」研究プロジェクトメンバー

脱稿日:2025年4月10日

2050年カーボンニュートラル実現のためには、電力/ガス/石油等を提供するエネルギー供給事業者だけでなく、エネルギーを消費する立場である製造業等の一般的な事業者(本稿では総称して「エネルギー消費事業者」と呼ぶこととします)の脱炭素化も必要不可欠です。そのためには、これらの事業者自身が、自らの事業活動の効率化や非化石エネルギーの利用等を通じて、温室効果ガス(GHG)の排出削減に取り組んでいくことが求められます。本稿では、エネルギー消費事業者のGXに向けた具体的な取組(GX事例1 )について、事例を収集・整理することで、当該事業者がGXを推進する際の効果的な取組は何か、考察していきます。

脚注

1 本稿では「GX事例」を「エネルギー消費事業者が自社の事業領域の中で脱炭素化の実現と経済成長の両立を目指しながら取り組む活動」と定義の上、各企業の事例を収集・分析しました。

1.背景

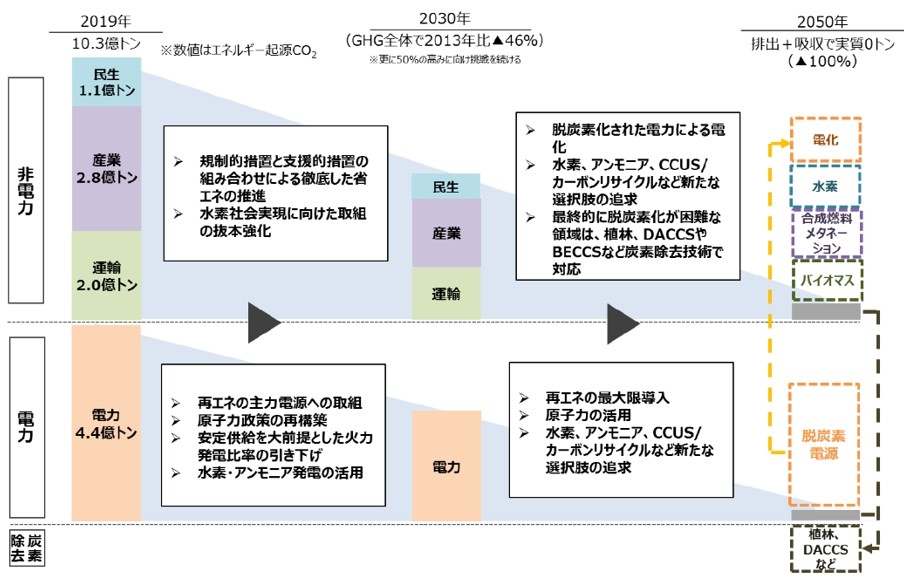

企業のカーボンニュートラルに資する研究開発方針や経営方針の転換の動きを加速させるため、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略(以下、「グリーン成長戦略」)2 」が2021年に経済産業省によって策定されました。本戦略には、2050年のCO2排出量をネットゼロ(排出+吸収で実質ゼロ)とするための具体的なロードマップが記載されています(図表1参照)。

本ロードマップによると、本稿で定義した「エネルギー消費事業者」に相当する「非電力」部門(産業・運輸・業務・家庭部門)は、短期的(2030年まで)には「規制的措置と支援的措置の組み合わせによる徹底した省エネの推進」、長期的(2050年まで)には「脱炭素化された電力による電化」や「水素、アンモニア、CCUS/カーボンリサイクルなど新たな選択肢の追求」等が必要であると記載されています。さらに、脱炭素化が困難な領域では、「植林、DACCSやBECCSなど炭素除去技術3 で対応」することで、CO2排出量を最終的に実質ゼロにすることとしています。そのため、エネルギー消費事業者がGXを推進する際、当該記載に関連した取組を参考にしながら計画・実行に移していくことも選択肢の一つになり得ます。

そこで次節では、エネルギー消費事業者が実際に取り組んでいるGX事例について、「グリーン成長戦略」の記載を参考にいくつかの類型に整理しながら紹介していきます。

なお、自然資本4への依存・影響が大きい企業にとっては、カーボンニュートラル実現に向け、ネイチャーポジティブ(自然再興)5 に資する活動を行っていくことも重要ですが、当該活動は本稿での論考の対象外とします。

図表1.2050年カーボンニュートラルの実現

(出典)経済産業省「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」

脚注

2 「グリーン成長戦略」策定後もGX実現に向けて様々な政策が決定されています。GX政策に関する主要な流れを整理すると、以下の通りとなります。

2020年10月 菅内閣総理大臣(当時)が所信表明演説で「2050年カーボンニュートラル」を宣言

2021年6月 「グリーン成長戦略」閣議決定

2023年2月 「GX実現に向けた基本方針」閣議決定

2023年2月 「GX推進法」、「GX脱炭素電源法」閣議決定(同年5月、成立)

2023年7月 「GX推進戦略」閣議決定

2025年2月 「GX2040ビジョン」閣議決定(GX推進戦略の改訂版。詳細は前回レポート「GX2040ビジョン策定までの経緯と内容について」を参照ください。)

3 炭素除去技術は、植林等の「自然プロセスを人為的に加速させる手法」と、DACCS(大気中のCO2を直接回収・貯留する技術)やBECCS(バイオマスの燃焼により発生したCO2を回収・貯留する技術)等の「工学的手法」の2種類があります。(参考:資源エネルギー庁HP「知っておきたいエネルギーの基礎用語~大気中からCO2を除去する「CDR(二酸化炭素除去)」」)

4 自然資本について、国際統合報告評議会(IIRC)の定義では「組織の過去、現在、将来の成功の基礎となる物・サービスを提供する全ての再生可能及び再生不可能な環境資源及びプロセス。自然資本には次を含む。 〇空気、水、土地、鉱物及び森林 〇生物多様性、生態系の健全性」とされています。(参考:環境省「ネイチャーポジティブ経済移行戦略(令和6年3月)」)

5 「生物多様性の損失を止め回復軌道に乗せること」を意味し、2022年12月に開催された「生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)」において、「2030年ネイチャーポジティブ」の実現が掲げられました。この動きをサポートするものとして、2023年9月、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)が自然関連のリスク管理と情報開示に関するフレームワークの最終提言(TNFD最終提言)を公表しています。

2.エネルギー消費事業者のGX事例

エネルギー消費事業者が取り組むGX事例について、いくつかの具体的な事例を収集の上、どういった手法(How)で、何を実現(What)しようとしているか、といった観点で3類型に整理しました(図表2参照)。なお、ここで紹介するGX事例はあくまでも一部であり、これ以外にも多くの事業者が様々な方法でGX推進に向けた取組を実施しています。

(1)デジタル技術の活用による省エネの推進

これまでも個々の事業者は、環境関連分野の法規制6 や、設備の導入支援7 等の政策的な背景もあったことから、事業所・工場等におけるエネルギー消費効率の改善を継続的に実施してきました。しかしながら、既存の機器・設備を省エネ化するためには、大規模な改修・更新等が必要な場合もあり、多大なコストが発生する恐れがあります。そのため、比較的低コストで省エネ化を図る有効な手段として、AI/IoT等のデジタル技術を活用する企業が増えています。

(2)エネルギー供給事業者との連携による脱炭素化電力の調達

自社で使用する電力を化石エネルギー起源から、非化石エネルギー起源に転換することによって、GHG削減に貢献することもGXへの取組として有効です。しかし、太陽光や風力をはじめとする再生可能エネルギー起源の電力利用は、従来の化石エネルギー起源の電力利用に比べて、安定供給面やコスト面等で多くの課題が存在するのも事実です。そこで、エネルギー供給事業者と連携することで、既存の設備・システム等を最大限活用しながら、再生可能エネルギー由来の電力を持続的に利用する取組が始まっています。

(3)新技術の開発・導入によるHard-to-abate領域の脱炭素化

鉄鋼や化学製品等の製造業は、化石燃料を原料とし、かつ、製造工程における電化が容易ではないことから、従前からCO2低減が困難(Hard-to-abate)な産業として位置づけられてきました。これらの産業領域においては、脱炭素化に向けた新技術の開発・導入が必要不可欠です。現在では、実運用に至るケースは限られていますが、様々な企業が新技術の導入に向けて開発を進めています。なお、研究開発にあたっては、国や研究機関等による支援制度も多く存在するため、これらを活用しながら取組を進める企業もあります。

脚注

6 省エネ法(正式名称「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」)に基づく省エネ計画の策定・報告義務や、温対法(正式名称「地球温暖化対策の推進に関する法律」)に基づくGHG排出量の算定・報告義務等の法規制が存在します。

7 例えば資源エネルギー庁では、省エネルギー設備への更新のための補助金の交付や、中小企業等を対象とした省エネルギー診断等、様々な支援を実施しています。(参考:資源エネルギー庁HP「各種支援制度」)

図表2.エネルギー消費事業者のGX事例一覧

| 分類 | 企業名 | 業種 | 概要 |

|

デジタル技術の活用による 省エネの推進 |

沖電気工業

|

製造 (電気機器)

|

▷ 稼働状況に応じて省エネ化を図る最適制御技術や、BEMS(建物のエネルギーを管理するシステム)を導入 ▷ 大規模生産施設として国内初となる「ZEB」認証取得 |

| JFEスチール |

製造 (鉄鋼) |

▷ 西日本製鉄所において、仮想空間上に構築したコークス炉の情報から操業改善(燃料使用削減量約5%、CO2排出削減量6,600t/年)を達成

▷ 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)からの助成金事業によって実施 |

|

|

エネルギー供給事業者との 連携による 脱炭素化電力の調達 |

ヤマトホールディングス | 運輸 |

JERAとの連携による再エネ電力を提供する新会社「ヤマトエナジー」の設立 ▷ ヤマトグループ拠点や地域の発電所で発電した再エネ電力を、グループおよび物流企業事業者に提供。協業先としてのJERAが電力需給運用の全面的な支援等を実施 ▷ 再エネ電力使用率目標をTCFD提言に基づき情報開示。本情報は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が選ぶ「優れたTCFD開示」に選出 |

|

セブン-イレブン・ジャパン |

小売 |

▷ 関東エリアのセブン-イレブン約750店舗に対して、太陽光発電によるオフサイトPPAによる電力供給を2024年3月から開始 ▷ 東京ガス等と連携協定を結び、将来的に約2,000店舗へ供給を拡大予定 |

|

|

新技術の開発・導入による Hard-to-abate領域の 脱炭素化 |

日本製鉄 |

製造 (鉄鋼) |

▷ 高炉での鉄鉱石の還元を石炭の代わりに水素を用いることでCO2排出の大幅削減(40%超)を達成。今後、CO2排出を50%以上削減する技術開発を実施予定(本取組はNEDOの支援を受け実施) ▷ 上記をはじめとする革新的技術開発を推進していく旨をTCFD提言に基づき情報開示。本情報はGPIFが選ぶ「優れたTCFD開示」に選出 |

|

東ソー

|

製造 (化学) |

カーボンリサイクルによるCO2回収および原料化設備の設置・稼働 ▷ 南陽事業所(山口県周南市)においてCO2回収および原料化設備を新設し、2024年11月から稼働を開始 ▷ 年間約4万tのCO2を回収し、ナフサ代替原料として利用予定 |

|

|

清水建設 |

建設 |

▷ 510㎥のレベルコンクリートの打設を行う新築工事に、バイオ炭の混和によってコンクリート内部に炭素を貯留するコンクリートを利用 ▷ コンクリートへのCO2固定量が製造工程等で生じるCO2排出量を上回るカーボンネガティブを達成したことが、第三者検証によって確認 |

(出典)各企業のプレスリリース資料等を基に当社作成

3.まとめ

以上の通り、エネルギー消費事業者のGXの取組は、自社の業種や状況に応じて様々な選択肢があります。では、GXへの取組を推進・継続しながら、自社の経済成長も両立するためにはどういった観点が必要なのでしょうか。前節で紹介した事例を参照としながら、企業がGXに取り組むうえで必要な視点・観点をまとめると、以下の通り、整理できます。

(1)GX化が可能な領域(またはGX化すべき領域)の特定

まずは、自社の事業領域の中で経済合理性、実現可能性等の観点からGX化が可能な領域、またはエネルギーや電力消費が著しい事業領域(前節で紹介した沖電気工業や日本製鉄等の製造業であれば、工場における製造プロセス)を特定することが重要です。これらを把握・特定の上、どのような手法を用いることで、エネルギー消費やGHG排出の削減ができるかを検討することも必要になってくると考えられます。

(2)アライアンスの構築

自社の経営資源だけではGXの推進が難しい場合、既存のスキルやノウハウを持った事業者等とアライアンスを構築することは有効な選択肢の一つです。異業種間のアライアンスによるシナジー効果によって、新たな価値創造も期待できます。前節で紹介したヤマトホールディングスやセブン-イレブン・ジャパンのようにエネルギー供給事業者との連携によって、直接、再エネ電力を供給する体制を構築することもできますし、JFEスチールや日本製鉄のように政府の補助金等の支援制度8 も有効に活用することで、コストを押さえながら、技術開発や設備投資を進めることもできます。

(3)積極的な開示

最後に、GXへの取組状況について、積極的に開示していくことも重要です。開示の手段としては、プレスリリース等による自社の広報手段を通じた公表に加え、様々な国際イニシアチブを活用することも有効です。図表3のとおり、環境や気候変動に対する取組を開示・評価するための国際イニシアチブは多数存在します。これらを活用しながら開示を進めていくことで、結果的に事業の持続可能性と企業価値の向上に資する機関投資家やステークホルダー等からの信頼獲得へつなげることができます。

脚注

8 例えば、経済産業省による「グリーンイノベーション基金事業」(政策効果が大きく、長期間の継続支援が必要な領域に対して社会実装を見据えて支援)や、「GXサプライチェーン構築支援事業」(中小企業を含むGX分野の国内製造サプライチェーンの構築を支援)等、様々な支援制度が存在します。

本稿で紹介した事例はいずれも人材やノウハウ、資金等の様々な資源が豊富な大企業の事例が中心となっています。GXに向けた取組をこれから始めようとする中小企業にとっては、当該事例をそのまま適用することは難しいかもしれません。しかしながら、これら企業においても、今後、取引先や親会社等からGHG排出量削減に向けた要請が高まっていくことが予想されます。そのため、資源が限られる中小企業にとっては、上述の視点、特に(2)の視点を取り入れ、自社だけでは補いきれない技術や資金等を持つステークホルダーと連携しながらGXに向けた取組を推進していくことが重要といえます。

図表3.主要な国際イニシアチブ

| 名称 | 目的 | 事業者に求められる対応 |

参画企業数 世界全体(うち日本) |

|

|

開示 フレームワーク |

TCFD9

|

企業に効率的な気候関連の情報開示を促進する |

●開示推奨4項目(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標)について、財務報告書等を通じて開示する |

4,932社(1,488社) ※賛同表明する企業数 ※23年TCFD解散に伴い、新規受付終了 |

|

開示 プラットフォーム |

CDP10 | 企業の環境関連の取組を評価し、投資家等へ提供する | ●環境に関する質問に対して、CDP事務局へ回答を送付する ●事務局によって4段階(A~D)で評価され、投資家等へ情報提供される |

約24,000社(約2,000社) ※24年度回答企業数 |

|

目標設定 |

SBT11 | パリ協定の水準に整合するGHG排出削減を企業に促す |

●パリ協定達成のため、自社のScope1,2,3の削減目標を提出する ※中小企業向けのSBTは、目標設定の対象がScope1,2のみ |

7,659社(1,013社) ※認定取得またはコミットした企業数 ※24年3月現在 |

| RE10012

|

自社で使用する電力を100%再生可能エネルギー電力にすることを促す | ●自社で使用する電力を100%再生可能エネルギー電力で賄うためのScope1,2の削減目標を提出する | 439社(89社) ※25年2月現在 |

(出典)各種資料を基に当社作成

脚注

9 TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース):2015年、金融安定理事会(FSB)により民間主導で設置。2017年、気候変動要因に関する効率的な情報開示を促す提言(TCFD提言)を公表。2023年、解散(その後、TCFDにおける議論は国際サステナビリティ委員会(ISSB)に引き継がれる)。

10 CDP:2000年、英国で非営利団体(NGO)として設立。企業や自治体等に対して、気候変動、水セキュリティ、森林に関する情報開示を推進。

11 SBT(Science Based Targets):CDP、UNGC、WRI、WWFが共同運営する認証機関。企業は、パリ協定が求める水準と整合した、5年~15年先を目標年としてGHG排出削減目標を設定。

12 RE100:2014年、The Climate Group(NGO)によって設立。企業が自らの事業の使用電力を100%再エネで賄うことを目指す国際イニシアチブ。

執筆コンサルタント

室町 篤

製品安全・環境本部 サステナビリティユニット 主任研究員