東京海上dR GXレポート「GX2040ビジョン策定までの経緯と内容について」

2025/3/7

目次

- 「GX(グリーントランスフォーメーション)」とはなにか

- GX政策の推移

- GX2040ビジョンについて

東京海上dR GXレポート「GX2040ビジョン策定までの経緯と内容について」PDF

合同会社ポスト石油戦略研究所

代表 大場 紀章

協力:東京海上dR「GXの産業界への影響と対応」研究プロジェクトメンバー

脱稿日:2025年2月25日

2025年2月、政府は「GX2040ビジョン~脱炭素成長型経済構造移行推進戦略 改訂~」を閣議決定しました。この文書は、2022年頃に始まった一連のGX政策の集大成的な長期ビジョンであり、GXとはなにかを知る上で本丸ともいうべきものです。2024年5月から「エネルギー基本計画」や「地球温暖化対策計画」の見直しと連動する形で議論され、取りまとめられました。

本稿では、GX2040ビジョンが策定されるに至るまでの経緯と概要、その位置づけと課題について解説します。

1.「GX(グリーントランスフォーメーション)」とはなにか

そもそも「GX(グリーントランスフォーメーション)」とはなんでしょうか。既に様々な場面で使われていますが、実は何をGXと呼べて、何をGXと呼べないのか、あるいはカーボンニュートラルや脱炭素とどう違うのかということについて、明確な線引きや定義はありません。

似た用語として、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」があります。「X」の独特の使い方からして、GXは明らかにDXを意識しています。DXは概念としては、2004年にスウェーデンのエリック・ストルターマン教授によって提唱されたと言われていますが、ストルターマン教授を含め海外では”digital transformation”と表記されることが多く、DXの表記は実は主に日本で使われているようです。DXは、2011年頃にコンサルティング会社等が使い始めたのを、2018年頃に経済産業省が政策用語として採用し、後に日本で広く使われるようになりました。DXは様々に定義されていますが、一般に単純な「デジタル技術による効率化」としての「IT化」と区別して、「デジタル技術による社会や組織の根本的な変革」を強調したいときに使われることが多いようです。

一方、GXの初出は2021年6月に経団連が発表した「グリーン成長の実現に向けた緊急提言」という文書のようです。その冒頭において、「イノベーション、投資の好循環、エネルギーシステムの次世代化を通じて、経済社会全体の根底からの変革(GX:グリーン・トランスフォーメーション)」とだけ言及されています。政策文書としては、その4ヶ月後の2021年10月に閣議決定された「第6次エネルギー基本計画」において、既に「GX」への言及があります。ただし、冒頭の「はじめに」の中で何の説明もなくDX(デジタルトランスフォーメーション)と並べて触れられているだけで、以降の本文の中では一切登場せず、結局具体的になにを指しているのか分かりません。

その後、2021年12月、経済産業省の「世界全体でのカーボンニュートラル実現のための経済的手法等のあり方に関する研究会」において、将来的に排出量取引を行う場として検討されてきた「CN(カーボンニュートラル)トップリーグ」の名称を「GXリーグ」に変更すると発表されました。その変更の第一の理由として、「目指すべきはCNという事象だけではなく、CNに向けた脱炭素のチャレンジを通じた経済社会システムの変革(GX)」であると説明されています。そして、2023年7月に閣議決定された「GX推進戦略」の正式名称が「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」であることや、GX関連の政府文書の各所に「排出削減と経済成長を共に実現するGX」という表現があることから、GXとは単にカーボンニュートラルに向けた社会変革を意味するだけではなく、経済成長を共に実現するものという意味が込められているようです。

いずれにせよ、GXはDXとともに主に日本で使われている政策用語であり、DXが単純なIT化を越えたものを目指そうとしているように、GXもまた単純な脱炭素化を越えた経済構造転換と経済成長を目指そうとするものと位置づけられています(図表1参照)。

図表1. DXとGXの特徴

| DX(デジタルトランスフォーメーション) |

GX(グリーントランスフォーメーション) |

|

| 目的 | デジタル技術による社会・組織の根本的変革 |

脱炭素化を通じた経済構造の根本的変革と経済成長の両立 |

| 手段 | AI、クラウド、データ分析、IoT等 |

再生可能エネルギー、水素、省エネ、CCUS、原子力、カーボンプライシング等 |

| 対象 | 企業経営、業務プロセス、顧客体験等 |

エネルギー、製造業、交通、都市開発等 |

(出典)各種資料を基に筆者作成

2. GX政策の推移

GXの政策としての萌芽は、2021年12月に経済産業省において立ち上げられた「産業構造審議会 産業技術環境分科会 グリーントランスフォーメーション推進小委員会」という初めてGXの名を冠した委員会にあります。この委員会は、資源エネルギー庁の「総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会2050年カーボンニュートラルを見据えた次世代エネルギー需給構造検討小委員会」との合同会合1 という形式をとっています。ここで議論されている政策は当初「クリーンエネルギー戦略(CES)」と呼ばれ、合同会合の略称もCESとされていました。この「クリーンエネルギー戦略」という名称は、当時の岸田首相が総裁選に出馬した時に掲げていた政策項目名で、もともとは「グリーン」に対し「クリーン」は再生可能エネルギーだけではなく原子力発電も含むという意味であると言われていました。

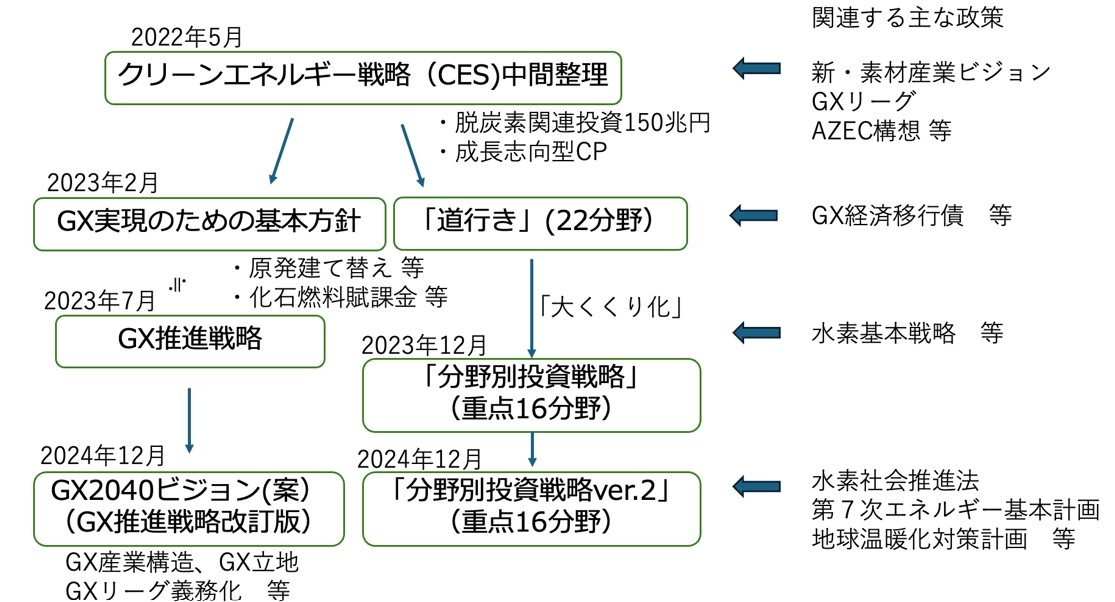

CESの議論は、「第6次エネルギー基本計画」における「温室効果ガス2030年度46%削減(2013年度比)」という非常に厳しい目標設定のなか、需要サイドのエネルギー転換に着目することから始まりました。徹底した省エネや、経済安全保障の観点から鉄鋼・化学・紙パルプ・セメントといった基礎素材産業をいかに脱炭素化しつつ維持していくかという論点から議論することになりました。そして、様々な分野に及ぶ産業の脱炭素化に必要な投資額として「150兆円」という数字が提示され、その実現には「規制-支援一体型の投資促進策」として「成長志向型カーボンプライシング(CP)」が必要であるとして、2022年5月に「CES中間整理」が発表されました。この中間整理では、新・素材産業ビジョンやGXリーグ、AZEC構想(アジア・ゼロエミッション共同体構想)等の政策も盛り込まれており、これが後のGX政策の基盤となります(図表2参照)。

「CES中間整理」は2022年5月19日に開催された「『クリーンエネルギー戦略 』に関する有識者懇談会」において岸田首相(当時)に報告されました。当該懇談会において、岸田首相から「今後10年間に150兆円超の投資を実現するため、(中略)裏付けとなる将来の財源を確保しながら、20兆円とも言われている必要な政府資金をGX経済移行債(仮称)で先行して調達」との発言があり、これがその後の議論を大きく動かすことになります。つまり、GXの議論はGX経済移行債の財源論とその分配先の議論にその焦点が移っていきます。そして、それまで経済産業省で主に行われていたGXの議論は、後に官邸に設置された「GX実行会議」の場に移ることになりました。

実は、岸田首相が「GX経済移行債」や「GX実行会議」の指示を出した2日前の5月17日、経団連は「グリーントランスフォーメーション(GX)に向けて」を発表し、「必要となる政府負担は年平均で約2兆円程度(財源=GXボンドの発行等)」や「GX実現会議」の設置を提言しています。岸田首相の指示はこれらの提言を背景にして行われたものと推測することができます。

図表2. GX政策の推移

「GX実行会議」に議論の場を移したGX政策は、2023年2月に閣議決定された「GX実現のための基本方針」によって全体の方向性が示されました。この「基本方針」には、「原発の60年超運転」や「廃炉を決定した原発敷地内での建て替え」等、震災以降全く動かなくなっていた原子力政策の大転換や、GX経済移行債の財源としての化石燃料賦課金2 やGXリーグにおける電力事業者向けの有償オークション等、将来のエネルギーコストを左右する重要な政策項目も含まれています。また、GX投資促進先を示すロードマップとして、22分野の「道行き」も合わせて発表されました。

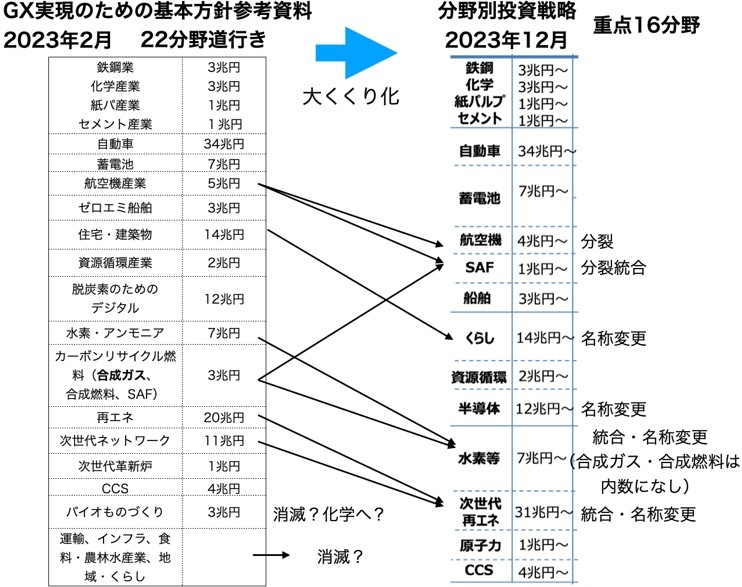

その後、2023年7月に「GX推進戦略」が閣議決定されますが、実はこの政策文書はごく一部の変更を除いて「基本方針」とほぼ同じです。GX2040ビジョンは「GX推進戦略」の改訂版として作られていますので、GX2040ビジョンの大枠は既に基本方針で示されているといってよいでしょう。また、22分野の「道行き」は、2023年12月に策定された重点16分野の「分野別投資戦略」において、一部の分野が統合・省略される形で「大くくり化」されました(図表3参照)。GX2040ビジョンと併せて示された「分野別投資戦略ver.2」は、一部更新されたものの、更新前とほぼ同じ内容です。従って、GX2040とは、「GX推進戦略」と「分野別投資戦略」がバージョンアップされたものと理解すればよいことになります。

図表3 .GX政策における「22分野道行き」から「重点16分野」への「大くくり化」

脚注

1 筆者は後者の小委員会の委員でしたが、両委員会はつねに合同会合という形をとったので、結果的に全ての議論に参加しました。

2化石燃料の輸入時に課税される「石油石炭税」の事実上の増税に相当し、2028年度から導入される予定です。

3. GX2040ビジョンについて

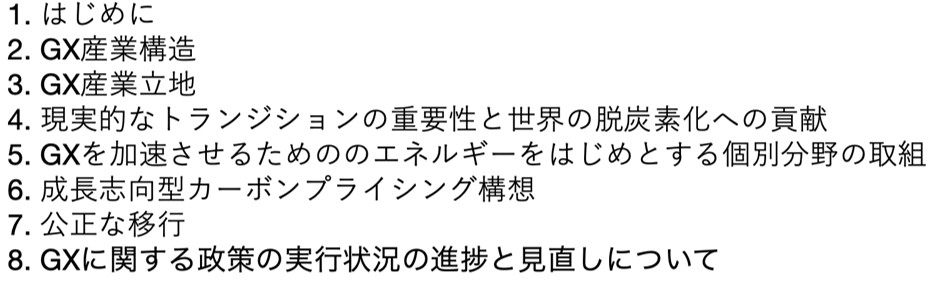

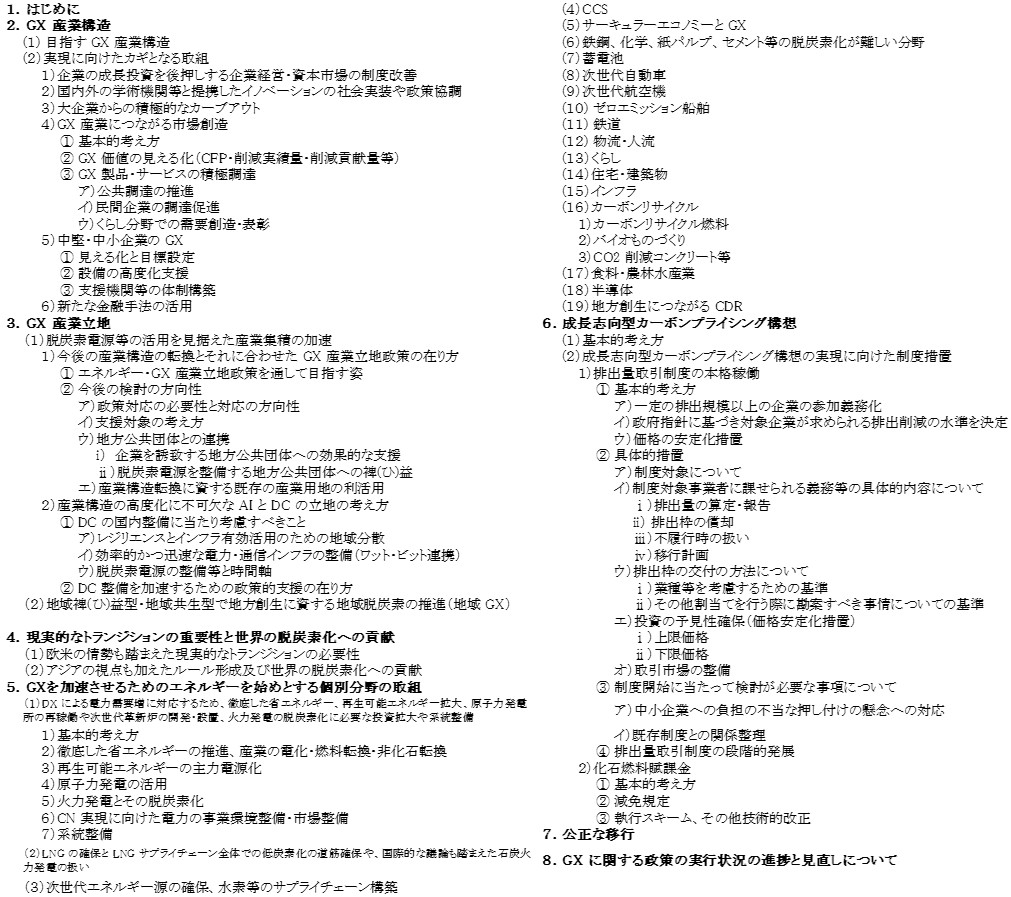

2025年2月末に閣議決定されたGX2040ビジョンは、目次としては図表4のとおり、8つの項目について述べられているのですが、実は中身を詳細にみると5階層まで深く入り組んでいて(図表5参照)、同じような内容が別の箇所で繰り返し述べられているなど、執筆者の苦労が伺える大変難解な文章となっています。また、「2040」と銘打っているにもかかわらず、2040年の絵姿や目標についての言及は限定的なものにとどまっています。その広範な内容と「GX推進戦略」からの変更箇所のすべてに触れることは紙面の都合上できませんが、筆者が注目した点について解説したいと思います。

図表4 .GX2040ビジョン目次

(出所)経済産業省資料を基に筆者作成

(1)GX産業構造とGX産業立地

GX推進戦略改訂版としてのGX2040ビジョンの最大の特徴は、GX産業構造とGX産業立地という項目があることです。このことは、GX実行会議でも叩き台として示されていました。しかし、その内容と実際に何が政策として実行されるのかを説明することは簡単ではありません。

GX産業構造について述べられていることは、①資本市場改革を通じた企業のリスクテイクの促進、②国内外の学術機関と連携した「次の飯のタネ」になり得る「フロンティア領域の金の卵」の探索・特定、③大企業からの積極的なカーブアウトによるビジネスポートフォリオの見直し、といった政策的な支援を実施するというものですが、具体的な政策支援についてはほとんど述べられていません。また、GX市場創造として、GX価値の見える化や、GX製品の公共調達、GXディープテックスタートアップの振興等について述べられていますが、これらも一般論的に書かれているだけで具体策を読み取ることは困難と考えられます。

GX産業立地については、「エネルギー供給に合わせた需要の集積」という発想のもと、偏在する脱炭素電源(再生可能エネルギーや原子力発電を指すものと考えられる)の開発にあわせた産業誘致の措置の検討を始めるとしていますが、具体的には主にデータセンター立地の支援策のあり方について述べられています。環境省が推進する2025年までに100箇所を目指す「脱炭素先行地域」についても触れられています。

(2)成長志向型カーボンプライシング構想

GX2040ビジョンのもう一つの特徴は、成長志向型カーボンプライシング構想に関する新しい検討を踏まえて、前回の「GX推進戦略」以上に細かく述べられていることです。具体的には、GXリーグにおける排出量取引のルールの大幅な変更(自主参加から参加義務化、自主目標から政府による目標設定、炭素価格の上限・下限設定、不履行時の扱い等)や、GX経済移行債の財源としての化石燃料賦課金の減免規定等が具体的に記載されています。これらの内容は、GX政策がさらに行政主導的な方向にシフトしてきたことを示唆しています。事業者においては、GX政策において将来発生する様々なコスト負担やそれを最小化する方法について、ますます注視する必要があるでしょう。

(3)GXを加速させるためのエネルギーをはじめとする個別分野の取組

この項の最初の「(1) DX による電力需要増に対応するため・・・」から「(3)次世代エネルギー源の確保、水素等のサプライチェーン構築」までの項目の部分の大半は、「GX推進戦略」や「第7次エネルギー基本計画」の記述と内容的に重複しています。このことはGX2040ビジョンがエネルギー基本計画と連動しているともいえますし、一方で役割分担の難しさも感じさせます。

続く、「(4)CCS」から「(19)地方創生につながるCDR」の個別分野の項目は、それまでの項目とレイヤーを異にしています。そして、これらの項目の多くは、併せて公表された重点16分野の「分野別投資戦略ver.2」にあるものとないものがありその表現も一致していないことから、両者の関連性が把握しづらいのですが、「インフラ」、「バイオものづくり」、「食料・農林水産業」等は、「大くくり化」で消滅した項目であり、それらが一部残された(あるいは復活した)とも読めます(図表3と図表5参照)。

事業者にとってGX政策とは支援とコスト、いわばアメとムチであり、どの分野がより支援を受けられて、どの分野がよりコスト高になるのかといった観点こそが関心の対象といえます。今後GXビジョンや分野別投資戦略においてどの分野がどのように扱われるのかが、GXの方向性を決めることになると考えられ、事業者・産業界としては議論の動向を注視する必要があるでしょう。

GX2040ビジョンの「概要版」によると、GX2040ビジョンとは「将来見通しに対する不確実性が高まる中、GXに向けた投資の予見可能性を高めるため、より長期的な方向性を示すもの」とされています。「第7次エネルギー基本計画」では、2040年までの道筋として幅のある複数シナリオが提示されるのみで、分野別の目標値がほとんど示されなかったことから、審議会の委員から「予見可能性を高めるためもっと分野別の目標値が欲しい」との意見がありました。その意味において、GX2040ビジョンはより個別具体的な数値目標のある「予見可能性を高める」ものであることが期待されていました。

しかし、GX2040ビジョンでは、具体的な数値目標は設定されず、期待されていた予見可能性の向上については限定的なものにとどまりました。また全体としても抽象的な記述が多いため、2040年の日本社会の絵姿を想像するのは難しい内容となっています。また、エネルギー基本計画と重複した内容が多く、両者の役割分担の明確化も今後の課題でしょう。

事業者としては、自社の経営・事業・投資戦略等への影響を見定めるため、カーボンプライシングの動向や個別分野の取組等の議論の動向を注意深く見守る必要があるでしょう。他方で、GXに関係する省庁・業界等は多岐に渡り、これ以上の2040年の絵姿や数値目標等の精緻化は困難な可能性もあります。従って、事業機会を逃さないために一定のリスクをとった経営判断が必要になる場面が出てくる可能性にも留意する必要があります。

図表5. GX2040ビジョン目次 詳細版

(出所)経済産業省資料を基に筆者作成

執筆者プロフィール

大場 紀章

合同会社ポスト石油戦略研究所 代表