企業レジリエンス強化における浸水ハザードマップの活用 その1

2025/5/2

目次

- はじめに

- 浸水想定区域図の概要

- 洪水浸水想定区域図

- 高潮浸水想定区域図

- 浸水想定区域図の活用の留意点

企業レジリエンス強化における浸水ハザードマップの活用 その1 - Tokio-dR EYEPDF

執筆コンサルタント

帶向 伸悟

企業財産本部 リスクソリューションユニット 研究員

専門分野:自然災害リスク、気候変動リスク

小木 夏海

企業財産本部 企業財産リスク第一ユニット 研究員

専門分野:火災・爆発リスク、自然災害リスク

坂場 律和

企業財産本部 データビジネス創発ユニット 兼 企業財産リスク第三ユニット 兼 リスクソリューションユニット 主席研究員

専門分野:自然災害リスク、気候変動リスク

羽柴 利明

企業財産本部 リスクソリューションユニット 主席研究員

専門分野:気候変動リスク、自然災害リスク

1. はじめに

近年、気候変動の影響により河川氾濫や豪雨などの気象災害が激甚化・頻発化しており、企業は浸水リスクの把握と対策が求められている。しかしながら、多くの国内企業においては、現在および将来の浸水リスクの対策が十分に行われていない[1]。本レポートでは、3回にわたって企業のレジリエンス強化のための浸水ハザードマップの活用方法を説明する。その1では、日本で一般的に使用される国土交通省の浸水想定区域図の特徴と課題について、その2では、浸水想定区域図以外のハザードマップの特徴と利用について、その3では、企業のレジリエンス強化のためのハザードマップの活用方法について紹介する。

2. 浸水想定区域図の概要

浸水想定区域図は、地域住民の避難計画の策定や防災まちづくりの検討を目的に公表されている[2]。人命尊重・安全確保の観点から、浸水範囲や浸水深の想定外を排除するため、河川水位や潮位、降雨波形などの各種条件は、最大被害を想定して値が設定されている。

洪水の浸水想定区域図は、計画規模降雨と想定最大規模降雨の2つのケースが作成されており、計画規模降雨は、河川整備計画の基本となる再現期間30~200年の降雨量を示す。想定最大規模降雨は、想定し得る最大規模の降雨で、再現期間1,000年程度の降雨量を指す。以上に加え、2022年からは浸水リスク対策の一環として、一部の河川で再現期間10~100年の降雨量に相当する多段階の浸水想定図(以降、多段階)の公表も行われている[3][4]。

高潮の浸水想定区域図は、想定し得る最大規模の高潮を対象に作成されており[5]、これは再現期間に換算すると、500年から数千年程度に該当する。気象条件や潮位などの各種条件は、最悪の事態を想定した被害を示す条件に設定されている。

3. 洪水浸水想定区域図

(1)洪水浸水想定区域図の公表

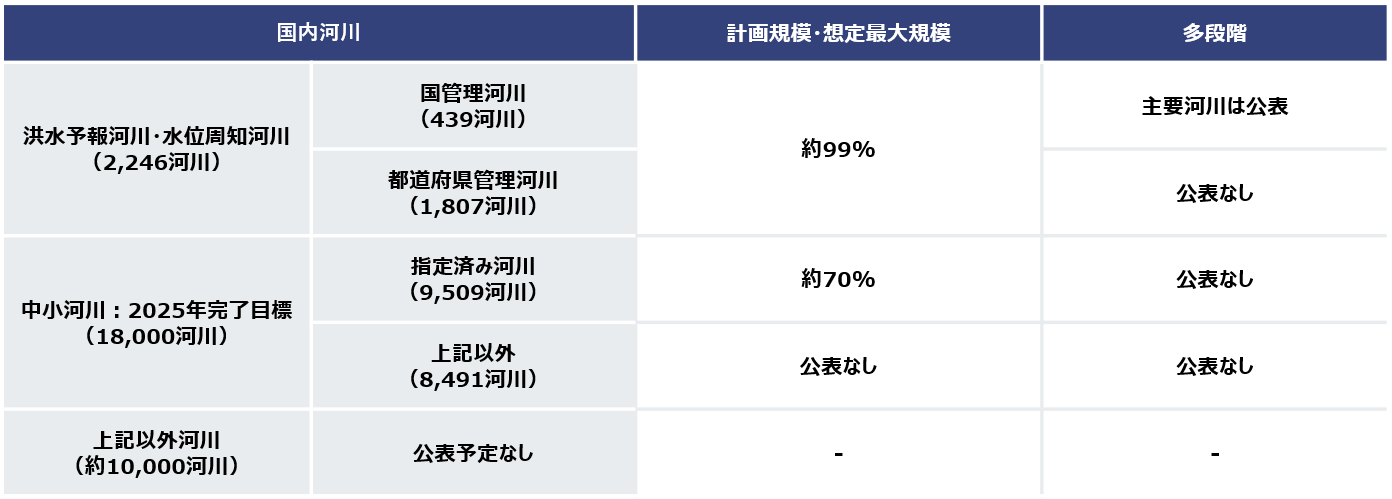

日本には約35,000の河川が存在し、そのうち約20,000の河川が洪水浸水想定区域図の対象となっている。これらの対象河川は、国や都道府県が管理する洪水予報河川や水位周知河川の2,246河川と、防護対象の住宅などが存在する中小河川の18,000河川で構成されている[6][7]。洪水浸水想定区域図の2024年9月末時点での公表状況は表1に示す通りで、全国の全ての河川を網羅しているわけではなく、一部に未公表の地域が存在する。これらは現在作成段階であり、今後の公表が期待される。

表1 洪水浸水想定区域図の公表状況(2024年9月末時点)

(国土交通省 洪水浸水想定区域の指定と洪水ハザードマップの公表状況[7]を基に弊社作成)

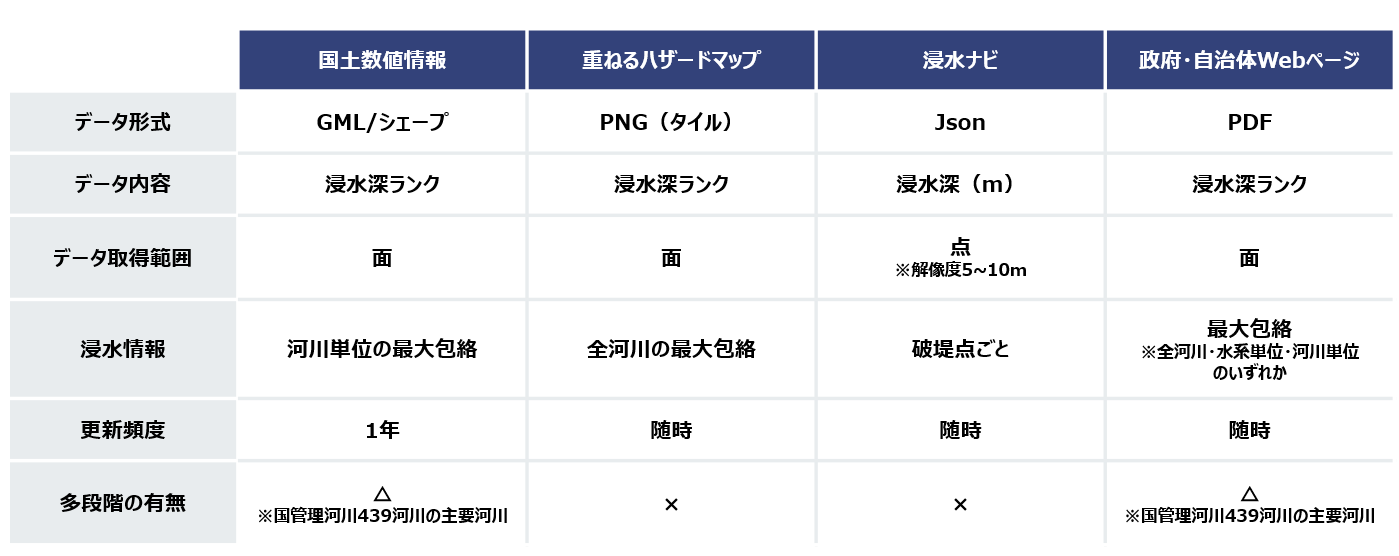

洪水浸水想定区域図の公表元は、国土数値情報[8]、重ねるハザードマップ[9]、浸水ナビ[10]、自治体Webページ例えば[11]など多岐にわたるが、公表方法、更新頻度、取扱情報などはそれぞれ異なる(表2参照)。現状、任意地点の浸水深を取得可能なのは浸水ナビのみで、他の公表元では0.5 m~3 mなどの幅を持つランク形式で公表されている。また、多段階のデータは、政府・自治体のWebページと国土数値情報での公表に限られている。各データの提供情報は異なるため、利用目的に応じて適切な公表元を選択することが求められる。

表2 洪水浸水想定区域図の公表元とその取り扱い情報

(国土数値情報 [8]、重ねるハザードマップ [9]、浸水ナビ[10]、自治体 Web ページ例えば[11]を基に弊社作成)

(2)洪水浸水想定区域図の解析方法・諸条件

浸水想定区域図をはじめとした各種ハザードマップは、その目的に基づいた各種解析条件の下で作成される。その効果的な活用には、解析方法や条件の理解が不可欠である。図1に洪水浸水想定区域図作成の簡易的フローを、諸条件や解析方法と共に示す。以下では、洪水浸水想定区域図の特徴を示す要素である、(a)降雨規模と降雨波形、(b)堤防の氾濫開始流量について詳説する。

図1 洪水浸水想定区域図作成の簡易的フロー

(国土交通省 洪水浸水想定区域図作成マニュアル(第 4 版)[2] を基に弊社作成)

a. 降雨規模と降雨波形

降雨規模は、降雨範囲や期間に応じた降雨量や降雨強度を指す。これは、国内を降雨特性の類似する15地域(関東・北陸・中部など)に分け、各地域の過去の降雨データを解析することで算出される[12]。洪水浸水想定区域図の浸水解析では、この降雨規模を再現期間別に外力として与える。

降雨波形は、時間経過に伴う各地点の降雨量の変化を示す。洪水浸水想定区域図を作成する際、最大被害を想定した降雨波形が選定される。選定条件は過去データの最大値であり、平均値や中央値ではない。

また、最大被害を包括するため、河川河口部における出発水位の最高点は、高潮の上限値である計画高潮位とし、洪水流量の最高点が一致するように設定される。計算過程において最悪の事態を想定したこれらの諸条件により、洪水浸水想定区域図は十分な安全性が確保されている。

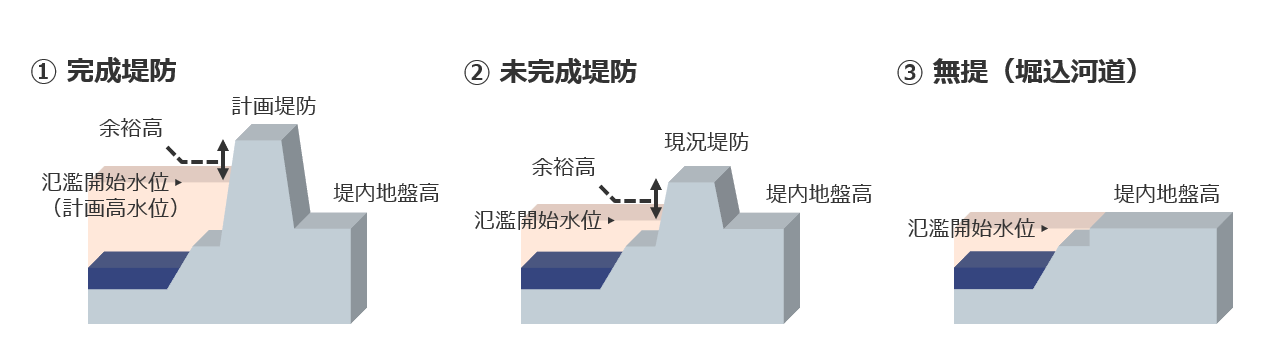

b. 堤防の氾濫開始流量

堤防の氾濫開始水位は、現況堤防の整備段階により①完成堤防、②未完成堤防、③無提(堀込河道)の3つに分類される。堤防には、越流や浸透に対する健全性や波浪に対する安全性を確保することを目的として、0.6m~2mの余裕高が設けられる。堤防が存在する場合(①完成堤防・②未完成堤防)には堤防高から余裕高を差し引いた高さが、堤防がない場合(③無提/堀込河道)には河川近傍の地盤高が、それぞれの氾濫開始水位の基準とされる(図2参照)。

図2 各堤防の氾濫開始水位

(国土交通省近畿地方整備局 洪水浸水想定区域図 説明資料[13]を基に弊社作成)

完成堤防(計画堤防)は、各河川の治水計画に基づき、規定の降雨規模に耐えられるよう設計される。しかしながら、再現期間10年や30年といった比較的発生頻度の高い条件下でも、局所的な降雨規模により河川流量が氾濫開始水位を上回り、氾濫が生じることに留意が必要である。2023年3月時点、国管理の河川堤防必要区間の約71%が完成堤防となり、自治体管理の河川も含め、未完成堤防や無堤の区間に対する工事も進行中である[14]。

4. 高潮浸水想定区域図

高潮浸水想定区域図は、最悪の事態を前提に作成される。気象条件は、過去の最大規模の台風(室戸台風級の中心気圧、伊勢湾台風級の大きさや移動速度など)や低気圧のデータを基に設定される[5]。潮位は月の最高満潮面の平均値が設定される。そのほか、河川流量や堤防なども可能な限り安全性を考慮した条件が設定される。

高潮浸水想定区域図の公表は、大きな被害が予想される海岸を持つ都道府県に対して義務付けられている。そのため、海に面している39都道府県のうち、高潮浸水想定区域図を公表しているのは23都道府県に限られている(弊社調べ)。また、埼玉県や岐阜県などの海に面していない都道府県も高潮浸水想定区域図を公表していない。現状では網羅性に欠けており、今後の公表が期待される。

5. 浸水想定区域図の活用の留意点

ここまで浸水想定区域図の概要や解析方法を紹介してきた。浸水想定区域図は、国内の防災を目的としたデータとしては信頼性と利便性が高いと言える。一方で、このデータは企業の浸水対策への利用を必ずしも前提としていないため、以下のような課題が存在する。

(1)公表地域の限定性

洪水浸水想定区域図は未だ整備段階で、中小河川の公表状況は約半数である。今後の公表予定のない河川も存在するため、事業拠点の近傍に中小河川やため池がある場合は注意が必要である。また、浸水リスクの対策検討に有用な多段階公表も、現在は一部河川に限られている。

(2)浸水深ランクの限界

浸水想定区域図で使用される浸水深ランクは、一般家屋の床下・床上浸水を基準としている。このため、企業の建物や工場などの施設の対策検討においては最適な情報とは言えない。特に、止水版の設置や基礎の嵩上げは1.0 m前後で計画されることが多く、浸水深ランク「0.5 m~3.0 m」では情報が不足する。洪水に対しては、浸水ナビで詳細な浸水深が取得可能だが、全ての河川をカバーしているわけではなく、多段階の開示にまで至ってないことから十分な情報とは言えない。

(3)浸水域、浸水深の過大評価の傾向

浸水想定区域図は人命尊重・安全確保の観点から、被害が最大になることを前提に作成されている。そのため、浸水の範囲や浸水深がやや過大に評価されることがある。これは、企業が浸水被害を低減するための対策を立てる際に注意が必要である。安全側の大きな想定だけにとらわれず、現実的な対策を講じることが企業のリスクマネジメントの上では重要である[15]。

以上より、企業が浸水対策を検討する際は、国土交通省の浸水想定区域図だけでなく、他のハザードデータの活用を検討することが重要である。次のレポートでは、国内での浸水対策において活用可能な浸水想定区域図以外のハザードデータを紹介する。

参考情報・サービスご案内

執筆コンサルタント

帶向 伸悟

企業財産本部 リスクソリューションユニット 研究員

専門分野:自然災害リスク、気候変動リスク

小木 夏海

企業財産本部 企業財産リスク第一ユニット 研究員

専門分野:火災・爆発リスク、自然災害リスク

坂場 律和

企業財産本部 データビジネス創発ユニット 兼 企業財産リスク第三ユニット 兼 リスクソリューションユニット 主席研究員

専門分野:自然災害リスク、気候変動リスク

羽柴 利明

企業財産本部 リスクソリューションユニット 主席研究員

専門分野:気候変動リスク、自然災害リスク

リスク評価(水災)

浸水害による被害想定、対策策定支援