自治体のデジタル実装におけるPIAの役割・あり方

- サイバー・情報セキュリティ

- 自治体

2025/8/18

目次

- 政府(内閣府)のPIA制度化に関するガイドライン

- データガバナンスにおけるPIAの役割

- デジタル田園都市国家構想(デジタル実装タイプ)におけるPIA実施の必要性

- 具体的なPIA事例/イメージ

- おわりに

自治体のデジタル実装におけるPIAの役割・あり方- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

青島 健二

ビジネスリスク本部 上級主席研究員

専門分野:経営管理、業務改革、ERM

渡邉 彩恵香

ビジネスリスク本部 第五ユニット 主任研究員

専門分野:リスクマネジメント

スマートシティに関しては、本リスクマネジメント最前線において過去3回[1]にわたり寄稿をしてきたが、その間に国の政策や自治体の目指すデジタル実装の姿が相当に鮮明になってきている。特に、2022年以降は「デジタル田園都市国家構想」に合致し採択されたデジタル実装事業には国からの補助金が拠出されるようになったため、自治体はその取り組みを一層加熱させ医療や介護の分野にも実装の対象を拡大させている。一方で、デジタル化されるデータに含まれる市民のプライバシーデータの「ガバナンス」、特に「プライバシー保護」は自治体にとって極めて重要な課題であるはずだが、それへの取り組みがデジタル実装の事業計画に十分に落とし込まれているとは言い難い。したがって本稿では、自治体のデジタル実装におけるPIA(プライバシー影響評価)の役割とそのあり方について言及するものである。

1. 政府(内閣府)のPIA制度化に関するガイドライン

(1) 自治体におけるデータ連携基盤の活用に向けて

スーパーシティやスマートシティにおけるデータ利活用にあたって、「データ連携基盤」は不可欠な中核的基盤と位置付けられる。「データ連携基盤」とは、さまざまな主体(自治体、企業、市民等)が保有するデータを収集・整理し、異なる組織・サービスの間でそれらのデータを連携・共有することを目的とする基盤である。

内閣府は、スーパーシティやスマートシティの取り組み、およびそこにおけるデータ連携基盤活用を推進するため、2023年に「データ連携基盤に求められる互換性・安全性・プライバシーに関する事項」の初版を公表した。当資料では、互換性・安全性・プライバシーの各観点に関してデータ連携基盤の整備主体が実施することが望まれる118の事項が列挙され、その中に「PIAの実施」が盛り込まれている。PIAとはプライバシー影響評価(Privacy Impact Assessment)の略で、市民のデータが多様な組織・サービス間で共有されることから生じるプライバシーの懸念に対し、データ連携基盤に接続する組織・サービスがどのような対策を講じているのかを評価・宣言する取り組みを指す。

2025年3月、内閣府は 「データ連携基盤に求められる互換性・安全性・プライバシーに関する事項」の関連資料として、「データの利活用に当たってPIAをルール・仕組み化する際の検討ポイント」(以下、「検討ポイント」)を新たに公表した。次項では、「検討ポイント」の要点を抜粋する。なお、「検討ポイント」の参考情報として「つくば市プライバシー影響評価制度検討懇話会 最終とりまとめ(令和7年3月)」が挙げられているが、これは令和5年度にかけて東京海上日動火災保険株式会社および東京海上ディーアール株式会社(以下、弊社)が参画した公募事業「つくば市プライバシー影響評価制度策定支援業務」をベースとしたものである[2]。

(2) PIA制度構築にあたってのポイント

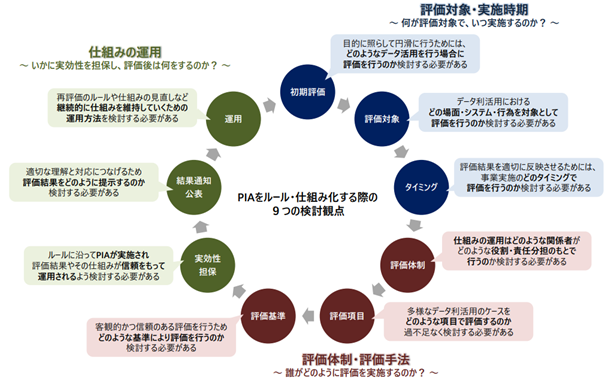

PIAの制度を構築するにあたり、内閣府の「検討ポイント」は「評価対象・実施時期」「評価体制・評価手法」「仕組みの運用」の観点を重視している。特にスーパーシティ・スマートシティの取り組みを推進する自治体であれば、パーソナルデータを扱うサービスが複数・継続的に提供されることもあり、1回限りのPIA実施は望ましくない。将来提供されるサービスに対するPIA実施、また既存サービスに対する定期的なPIA実施等も念頭に置き、PIAを仕組みとして確立・運用することが求められる。

図表1「PIAをルール・仕組み化する際の検討観点とその必要性」

出典:内閣府「データの利活用に当たってPIAをルール・仕組み化する際の検討ポイント」(2025年3月)P2より引用

弊社として、特に自治体ごとの事情を踏まえた検討を要する要素は「評価体制」および「運用」であると考える。

まず「評価体制」については、各自治体でPIAを所掌する部署以外に、自治体が任意で設置している諮問機関等を組み入れることもあり得る。こういった機関が存在する場合、PIAスキームのどこに・どの程度の関与度合いで組み込むのか、個々の事情に応じた体制構築が必要となる。また、自治体の職員にはPIA対象となるサービスのリスクを特定・評価するスキルも求められるが、仮に専門人材が不足する場合には外部機関への業務委託等によりPIAの品質を担保することが一案となる。

「運用」についても上記の観点と関連する検討が必要だ。制度の見直しに際した諮問機関等との連携要領、PIAに携わる職員・機関の繁忙度等を考慮し優先度の高い案件のみPIA実施対象とする(「評価対象」の基準の調整も必要)など、検討すべき観点は多岐にわたる。いずれも、「4. 具体的なPIA事例/イメージ」でも言及する。

2.データガバナンスにおけるPIAの役割

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「信頼できるパートナーになるためのデータガバナンス読本」では「データガバナンスとは、自社の重要な資産であるデータを戦略的に管理・活用するための仕組みやルール、体制のことを指し、データの品質やセキュリティを保ちつつ、誰がどのように使えるかを明確にすることで、ビジネス価値を最大化し、リスクを最小化する取り組み」と定義されている。これを自治体に置き換えると、下表のように要素を整理することができる。

図表2 データガバナンスの項目(企業・自治体)

| 企業におけるデータガバナンス | 自治体におけるデータガバナンス | ||||

| 項目 | 例 | 項目 | 例 | ||

| 自社の重要な 資産であるデータ |

a | 特許 | 自治体の重要な 資産であるデータ |

a | 自治体の特色 |

| b | 生産データ | b | 主要産品等のデータ | ||

| c | 販売地域データ | c | 居住地域データ | ||

| d | 顧客データ | d | 市民の行動データ | ||

| e | 上記のクロス分析結果(どこの地域のどういう属性の顧客に、どういう特許を使用したどのような製品が売れているのか) | e | 上記のクロス分析結果(どこの地域のどういう属性の市民に、どういうサービスを提供すれば市民がより幸せになるのか) | ||

| 戦略的に 管理・活用する ための 仕組みやルール、体制 |

f | 各種コードの名寄せ・統一 | 戦略的に 管理・活用する ための 仕組み |

f | マイナンバーカードによる各種コードの統一 |

| g | データウエアハウスの構築; | g | データ連携基盤の構築 | ||

| h | CDO(最高データ責任者)の任命 | h | CDO(最高データ責任者)の任命 | ||

| ビジネス価値 (指標) |

i | 売上額 | 自治体の価値 (KPI) |

i | 人口 |

| j | 利益額 | j | 地方税収 | ||

| k | マーケットシェア | k | 住民の平均寿命 | ||

| リスク | l | 売上・利益の減少 | リスク | l | 人口・税収の減少 |

| m | 評判の悪化 | m | 評判の悪化 | ||

| n | 倒産 | n | 倒産 | ||

| リスクの最小化 (対策) |

o | リスクの洗い出し・評価 | リスクの最小化 (対策) |

o | リスクの洗い出し・評価 |

| p | ロスプリベンション(損失の未然防止) | p | ロスプリベンション(事業中止/未然防止) | ||

| q | ロスミティゲーション(損失の最小化) | q | ロスミティゲーション(損失の最小化) | ||

出典:弊社作成

企業においても自治体においても、リスクを負う上ではリスクを上回る価値を創出することが絶対条件である。企業の場合は、ERM(企業リスクマネジメント)と呼ばれる取り組みの中で、各事業・業務におけるリスク量の計量手法や、計量されたリスク量と期待される効果を比較評価する手法があるが、自治体の場合は今までそのような取り組みが必ずしも一般化していなかった。そこで、自治体にとって最大のステークホルダーである市民への負の影響を最大のリスクと捉え、プライバシーデータを活用した新規事業におけるプライバシーリスクへの影響を評価し公開する手法がPIA(プライバシー影響評価)であると捉えることができる。以下は、プライバシー影響評価に関する国際規格である「ISO/IEC29134:2017」における標準的なステップと、各ステップにおける実施事項を関連するデータガバナンスの項目に紐づけたものである。

図表3 PIAの実施項目・実施事項とデータガバナンス関連項目との関係

| ISO29134に準じた PIAの実施ステップ |

実施事項 | データガバナンス 項目* |

| 【ステップ0】 初期評価 |

・ 事業実施可否評価 ・ PIA実施可否評価 |

p |

| 【ステップ1】 PIAの必要性の決定 |

・ 実施責任者の任命 | h |

| 【ステップ2】 PIAの事前準備 |

・ リスク基準 | o |

| 【ステップ3】 アセスメント対象の説明 |

・ アセスメント対象のビジネスプロセス、情報システムの説明 | a b c d e f g |

| 【ステップ4】 ステークホルダーのエンゲージメント |

・ ステークホルダーの特定 | - |

| ・ 協議およびコミュニケーション計画 | p q | |

| ・ ステークホルダーからのフィードバックの共有 | ||

| 【ステップ5】 プライバシー安全対策要件の決定 |

・ PII情報フロー | g |

| ・ プライバシー安全対策要件のリスト | p q | |

| 【ステップ6】 プライバシーリスクアセスメント |

・ プライバシーリスクの特定 | o |

| ・ プライバシーリスクの分析結果 | ||

| ・ プライバシーリスクマップ | ||

| 【ステップ7】 プライバシーリスク対応の準備 |

・ プライバシーリスクに対する対応措置のリスト | p q |

| ・ 管理策のリスト、対応措置の実装 | ||

| 【ステップ8】 PIAのフォローアップ |

・ PIAパブリックサマリ | i j k l m n o p q |

| ・ PIA報告書 |

*各記号は、【図表2】データガバナンスの項目(企業・自治体)における記号に紐づけている。

出典:弊社作成

3. デジタル田園都市国家構想(デジタル実装タイプ)におけるPIA実施の必要性

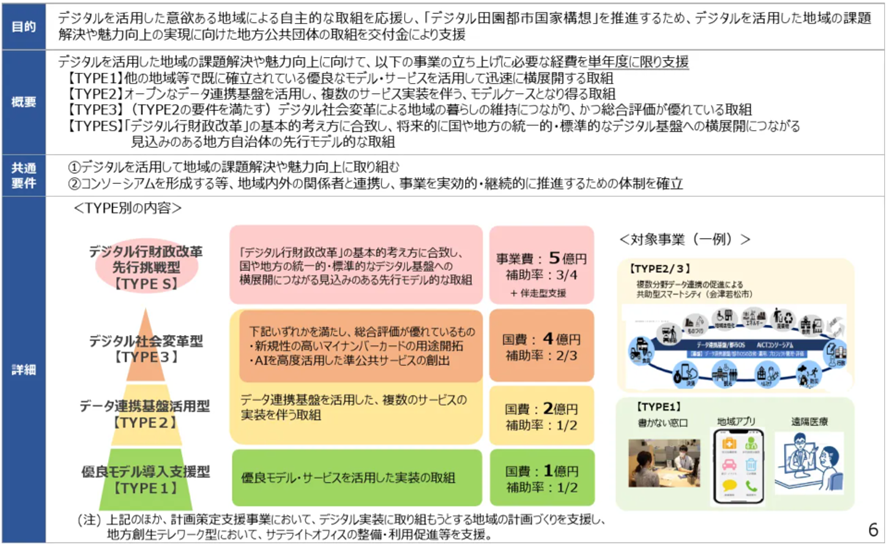

デジタル田園都市国家構想とは、「デジタル実装を通じて地方が抱える課題を解決し、誰一人取り残されずすべての人がデジタル化のメリットを享受できる心豊かな暮らしを実現する」という構想であり、2022年に内閣官房により策定された戦略に基づき、2023年度から2027年度までの5ヵ年計画で推進されている。国に「デジタル実装タイプ」の対象事業として採択された場合は、2分の1から4分の3の補助金が国から交付されることから、多くの自治体はデジタル実装を積極的に検討しており2024年度には781件の事業が採択された。以下のような分野で、成果が上がりつつある。

- 住民サービスの向上

- オンライン申請や情報提供の拡充、AIを活用した問い合わせ対応等

- 教育分野の変革

- オンライン学習の推進、学習教材のデジタル化、遠隔教育の実施等

- 医療・福祉分野の効率化

- オンライン診療、遠隔医療、健康管理アプリの導入等

- 地域経済の活性化

- デジタル技術を活用した地域産品の販売促進、観光情報の発信等

- 防災・減災対策の強化

防災アプリの開発、避難情報の発信、ドローンを活用した情報収集等

図表4 デジタル田園都市国家構想における「デジタル実装タイプ」の制度概要

出典:デジタル田園都市国家構想交付金について(令和6年4月内閣官房、内閣府)

しかしながら、自治体が所管するサービスや情報システムにおいて、住民のプライバシー情報が漏えいするなどのインシデントは毎年複数件が確認されており、2024年においては下表の通りである。攻撃と防御が「いたちごっこ」の状況であり完全な防御が困難とされるサイバー攻撃だけでなく、担当者の不注意が原因のインシデントも含まれていることから、自治体におけるデータガバナンスが依然として十分ではない実態が垣間みえる。

図表5 2024年に自治体で発生した情報漏えいインシデントの例

| 発表時期 | 自治体 | 概要 |

| 2024年2月 | 大阪市福祉局 | 障がい福祉サービス事業所等宛ての事務連絡を行う際に誤って個人情報が記載されたファイル等を添付送信し、7,468人の個人情報が漏えいした。個人情報には氏名、住所、一部に電話番号や生年月日も含まれていた。 |

| 2024年2月 | 宮崎県東諸県郡綾町役場 | 2件の個人情報漏えい事案が発生した。1件は町民の情報がホームページに不適切に公開され閲覧できる状態になっていた事案、もう1件は介護情報を誤ったFAX番号へ送信してしまった事案であった。 |

| 2024年2月 | 鹿児島県出水市 | 市が管理するメール中継サーバが不正アクセスされ、特定のメールアカウントを不正利用し市の教育機関宛にスパムメールを送信した事案が発生した。この不正アクセスは2日間にわたり行われ、結果として129,975件のスパムメールが送信された。 |

| 2024年3月 | 淀川河川公園管理センター | 管理センター運営のホームページでサーバへの不正アクセスが発覚。システム改修時に発生し、約3万4000名の利用者情報流出の可能性がある。影響を受ける情報には氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス、銀行口座、ログイン情報が含まれ、メールアドレスと銀行口座は暗号化されているものの、他の情報は非暗号化の状態であった。 |

出典:株式会社アクト社ホームページ

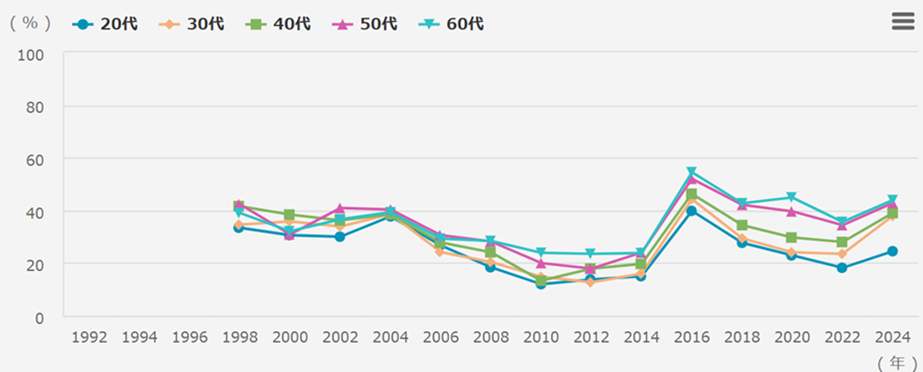

市民は、自身のプライバシー情報をどのように取り扱われるか不安を覚えており、ひとたび情報漏えいのインシデントが発生するとその不安が不信となって顕在化する。例えば2015年に日本年金機構への標的型サイバー攻撃で、125万件の年金個人情報が流出したインシデント発生時は、「国民総背番号制(現在のマイナンバーカード制度)は個人のプライバシーが守られないと思う」と回答する市民が20代から60代にわたる全ての年代で4割を超えた。特に、年代が高くなるほどそう思う市民の割合が増加する傾向にあり、60代においては6割に迫る結果であった。高齢化が都市部よりも進行する地方においては、「デジタル実装」が市民に受け入れられる鍵の一つは、プライバシーデータのガバナンスにあるといっても過言ではない。

図表6 生活定点調査「国民総背番号制は個人のプライバシーが守られないと思う」

出典:生活総研「生活定点調査」

以上のことから、自治体におけるデジタル実装は「地方が抱える課題を解決し、誰一人取り残されずすべての人がデジタル化のメリットを享受できる心豊かな暮らしを実現する」上で必要であるものの、データガバナンスの不備が原因で個人データ流出等のインシデントがひとたび起きてしまうと、市民が自身のデータ提供を拒否するような事態が想定される。そして、自治体が市民のプライバシーデータを収集・活用できなくなると、デジタル実装の目的が十分に達成できなくなってしまう。そのような事態を防ぐために必要な取り組みが、PIAであると考えることができる。

4. 具体的なPIA事例/イメージ

弊社はこれまで、東京海上日動火災保険株式会社と連携の上、茨城県つくば市(2022年4月、スーパーシティに指定)および長野県茅野市[3](同、デジタル田園健康特区に指定)に対し、PIA制度構築支援ならびにPIA実施支援を提供してきた。それらの実績を踏まえ、自治体におけるPIA制度の具体的なあり方・考え方を紹介する。

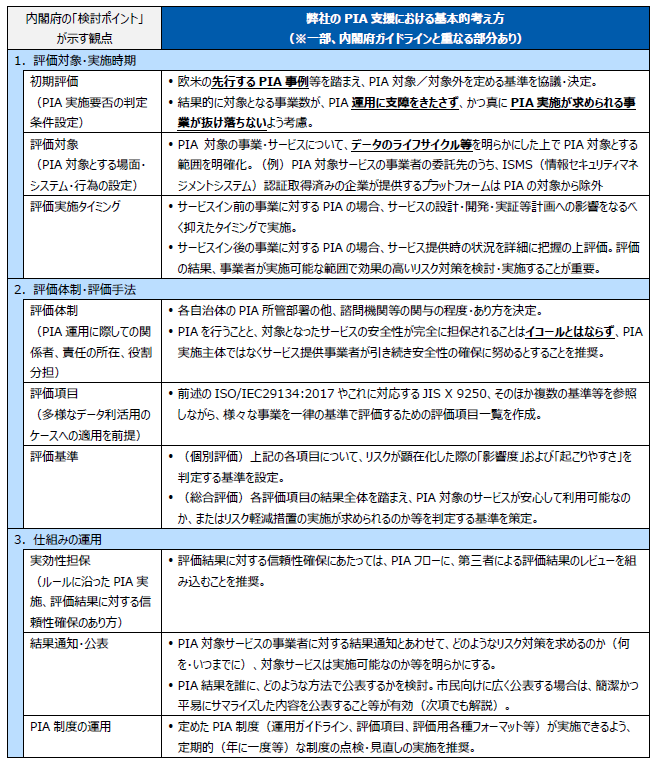

(1) 内閣府「データの利活用に当たってPIAをルール・仕組み化する際の検討ポイント」と具体的実践

内閣府の「検討ポイント」ではPIA制度構築に際する9つの観点が挙げられている。各観点について、弊社が重要と考える点を整理した。内閣府の「検討ポイント」内の解説と重なる部分もあるが、一部ではより実務に近い要点も記載している。

図表7 内閣府の「検討ポイント」と弊社のPIA支援における基本的考え方

出典:「内閣府の『検討ポイント』が示す観点」については内閣府「データの利活用に当たってPIAをルール・仕組み化する際の検討ポイント」(2025年3月)より引用。

他の部分は弊社作成。

(2) 弊社が考えるPIAツールキット

最後に、PIAの仕組み化・制度化にあたって、各自治体において弊社が必要と考えるツールを紹介する。上記「PIA制度の運用」の考え方でも触れているが、当該自治体が定めるPIAの意義や手順・基準等を記載した「運用ガイドライン」(仮称)や、PIAの要否判定から最終的な結果通知までの一連の手続きで用いるフォーマットの他、PIA報告書のひな型も揃えられるとよい。なお、制度上の建付けは各自治体が整理する必要がある。

図表8 弊社が考えるPIAツールキット

| 名称(仮称) | 位置付け、主な内容 |

| 運用ガイドライン |

PIAの実務手順等を記載する文書。 |

| PIAフォーマット |

PIAを実施する際に用いるフォーマット(様式)。 |

| PIA評価報告書のひな型 |

事業者・PIA関係者向け/市民(サービス利用者)向けたそれぞれのひな型。 |

出典:弊社作成

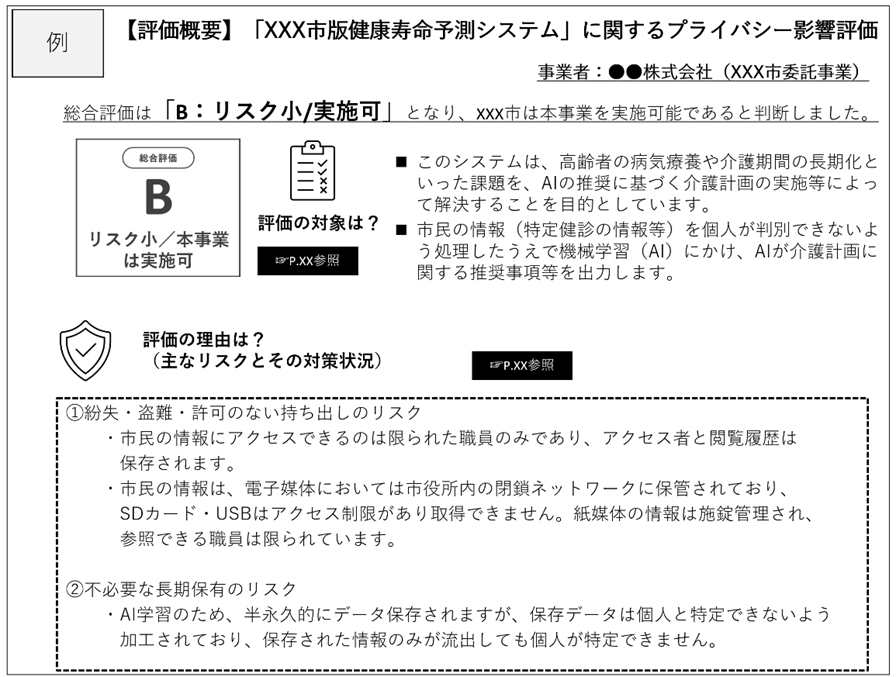

図表9 PIAの評価報告書(市民(サービス利用者)向け)のイメージ

出典:弊社作成

5. おわりに

PIAの実施は2025年7月時点の国内において法的に義務付けられておらず、したがって“これさえ実施すればよい”という拠り所が存在しないのが実態だ。自治体のPIA導入にあたっては何よりもPIAの仕組み化に労力を要するため、本稿で取り上げた先行的事例やポイントを踏まえつつ、最低限必要な環境・ツールを整備することから始めることを提案したい。特にツールや具体的な実施要領は、現に存在するサービスを対象としたPIAを実施する中で改善を図り、各自治体の実状に見合ったものとしていくことが望ましい。

[2025年8月18日発行]

参考情報・サービスご案内

執筆コンサルタント

青島 健二

ビジネスリスク本部 上級主席研究員

専門分野:経営管理、業務改革、ERM

渡邉 彩恵香

ビジネスリスク本部 第五ユニット 主任研究員

専門分野:リスクマネジメント

スマートシティ支援コンサルティング

脚注

| [1] | 2020 No.20「スマートシティにおけるリスクマネジメント」、2021 | No.8「スマートシティにおける DX の重要性」、2024 | No.7「PIA(プライバシー影響評価)の現在地と課題」 |

| [2] | 出典:東京海上日動火災保険(株)・東京海上ディーアール(株)プレスリリース「スマートシティの「プライバシー影響評価」コンサルティングサービスの提供開始」 |

| [3] | 東京海上ディーアール(株)・長野県茅野市「茅野市における「プライバシー影響評価」に関する制度策定」 |