スマートシティにおけるDXの重要性

- 経営・マネジメント

2021/10/11

目次

- あらためて、DXとは何か

- スマートシティを「スマート」にするための必要条件

- スマート化の事例

- まとめ:スマートシティのKSF(成功要因)

スマートシティにおけるDXの重要性- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

青島 健二

ビジネスリスク本部 上級主席研究員

専門分野:新規事業開発、業務/IT 改革、企業リスク管理、海外現地法人管理

経歴:製造業にて人事労務、経営企画部門の業務に従事後、IT系シンクタンクにて各種コンサルティングに従事。

2005年より、東京海上ディーアールに勤務。その間、タイ国東京海上火災保険に3年間出向。

2020年に発行したリスクマネジメント最前線「スマートシティにおけるリスクマネジメント」(https://www.tokio‐dr.jp/publication/report/riskmanagement/riskmanagement-347.html)では、従前の国内外におけるスマートシティの取り組みを振り返り、そこから浮かび上がる事業推進上の課題について考察した。本稿では、街全体をスマート化する取り組みにおいてキーとなる、DX(Digital Transformation)基盤・ソリューションに焦点を当て、KSF(key success factor:成功要因)について考察する。

1. あらためて、DXとは何か

DXの概念は、情報処理やインタラクション・デザインの研究者であるスウェーデン・ウメオ大学(Umeå University)のエリック・ストルターマン(Eric Stolterman)教授が2004年に発表した論文「Information Technology and the Good Life」の一文、「The digital transformation can be understood as the changes that the digital technology causes or influences in all aspects of human life(デジタルトランスフォーメーションとは、生活のさまざまな面において、デジタル技術が引き起こすまたは影響する変化と理解される)」に起源がある。上記論文に基づき、情報通信業界の調査機関であるIDC社日本法人が2017年にレポート「Japan IT Market 2018 Top 10 Predictions:デジタルネイティブ企業への変革─DXエコノミーにおいてイノベーションを飛躍的に拡大せよ」を発表したが、その中で「DX」について、「企業が外部エコシステム(顧客、市場)の破壊的な変化に対応しつつ、内部エコシステム(組織、文化、従業員)の変革を牽引しながら、第3のプラットフォーム(クラウド、モビリティ、ビッグデータ/アナリティクス、ソーシャル技術)を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネス・モデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出し、競争上の優位性を確立すること」と定義した。その後、日本国内ではIBMやアクセンチュア、富士通、野村総研などの大手ITベンダーが競ってこの名称をITソリューションの新しいコンセプトとして使い始め、その結果「DX」という用語が一般化された。以降、ユーザ企業では「DX」という冠を付した専門部署が次々と立ち上がった次第である(ただし、これらの組織は従前「業務改革支援室」や「IT企画室」といった部署が統合整理されて組成されたものが多い)。なお、IDC社や、同じく情報通信業界の調査機関である米国のガートナー社が新コンセプトを発表した後に、大手ITベンダーがそれを広め、ユーザに働きかけることで最終的に一般名称化するこの図式は、「IoT(Internet of Things)」「CRM(Customer Relationship Management)」「SFA(Sales Force Automation)」などにおける一般名称化のプロセスと同様である。

筆者は前記下線部に着目し、「DX」とは「2010年以降に活用が本格化したクラウド、モビリティ、ビッグデータ/アナリティクス、ソーシャル技術などの新規技術/ソリューションを活用して、ITによる業務・サービス改革を推進すること」と定義したい。

2. スマートシティを「スマート」にするための必要条件

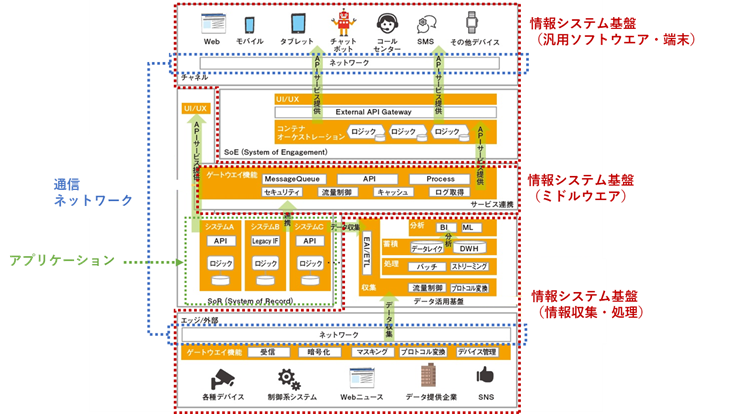

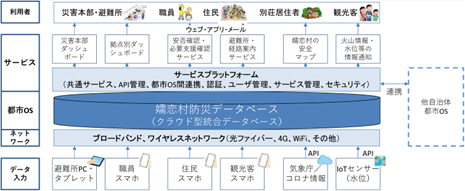

(1) 一般的なITアーキテクチャ

スマートシティのITアーキテクチャ(情報システム構成)を検討するにあたり、一般的に求められる要素を以下に整理する。

① 情報システム基盤

「情報システム基盤」とは、複数のアプリケーションで必要となる共通的な基盤のことを指す。また、基盤に求められる機能は以下となる。

● 情報収集・処理機能

街の現状に関する情報や、住民の行動に関する情報を収集、データベースに格納し取り出しやすいように処理するための機能。

[収集する情報]

-

街の現状に関する情報

・ 重要施設や集客施設等の警備、河川状況の映像データや河川水位、交通量、街の温湿度、上下水の処理状況、

太陽光発電の発電状況、街の電力需要等の設備稼働データ等。

・ CCTV(監視カメラ)やBEMS(Building Energy Management System)などスマートメーター、設備稼働のレポート等。

-

住民の行動に関する情報

・ 各種施設への入退場情報(入退場時間、滞在時間)や、各家庭における電力・水道利用状況(総量、時間推移、曜日別使用状況等)、

住民によるSNSへの書き込み内容や街内のトピックスに関する各種ニュース等。

・ IDカード等のログや、携帯電話等からのGPS情報、HEMS(Home Energy Management Service)などスマートメーター、

更にFacebookや各種ブログ等のライフログ等から収集する。

[収集した情報の格納]

-

ETL(Extract、Transform、Load)

・ 企業内に存在する複数のシステムからデータを抽出し、抽出したデータを変換/加工した上でデータウェアハウス等へ渡す処理、

およびそれを支援するITツール。

・ 収集した情報は、データ形式や情報項目等がそれぞれ異なるので、クレンジング(Data Cleansing)する必要がある。

その処理を実現する。

-

DWH(Data Ware House)

・ クレンジングされた情報を集約し、格納するための「倉庫」としての機能を有するITツール。

[格納した情報の処理]

-

BI(Business Intelligence)

・ DWHに格納された情報を、様々な切り口で抽出するための分析ツール。

● 収集・格納・処理された情報の閲覧機能

市民などの利用者が情報を閲覧できるようにするための機能。ユーザビリティ(Usability:使いやすさ)を重視した汎用ソフトウエア・端末であることが望ましい。

-

PCやスマートフォン、タブレットなどの市民が保有する端末からアクセスすることが可能な、Webサイトやコールセンター、チャットボット等

● ミドルウエア

データベースに格納し取り出しやすいようにした情報を、汎用ソフトウエアや個別アプリケーションで円滑かつ安全に活用できるようにするためのソフトウエア群。ソフトウエア同士を繋ぐためのAPI(Application Programming Interface)や、情報セキュリティ基盤(認証ツールやウイルス対策ソフト等)。

② 通信ネットワーク

動画、音声、または次世代モビリティの自動運転に必要な情報を断続的に流通させる場合、情報流通がスタックしないだけの大容量通信ネットワーク。

③ アプリケーション

スマートシティのコンテンツの中核となり、かつスマートシティの個性を創造するソフトウエア。市民へのサービス提供という観点では、例えば住民票の入手や公共料金の支払い、スポーツ施設など公共施設の予約などに関するソフトウエアが該当し、行政の管理品質を向上するという観点では、ごみ収集車の運行管理や予算の執行状況管理、大気や水質の汚染状況管理などに関するソフトウエアが該当する。

図表1 ITアーキテクチャとスマート化における必要条件[1]

(2) DX概念に基づくスマートシティの「スマート化」

① 情報システム基盤

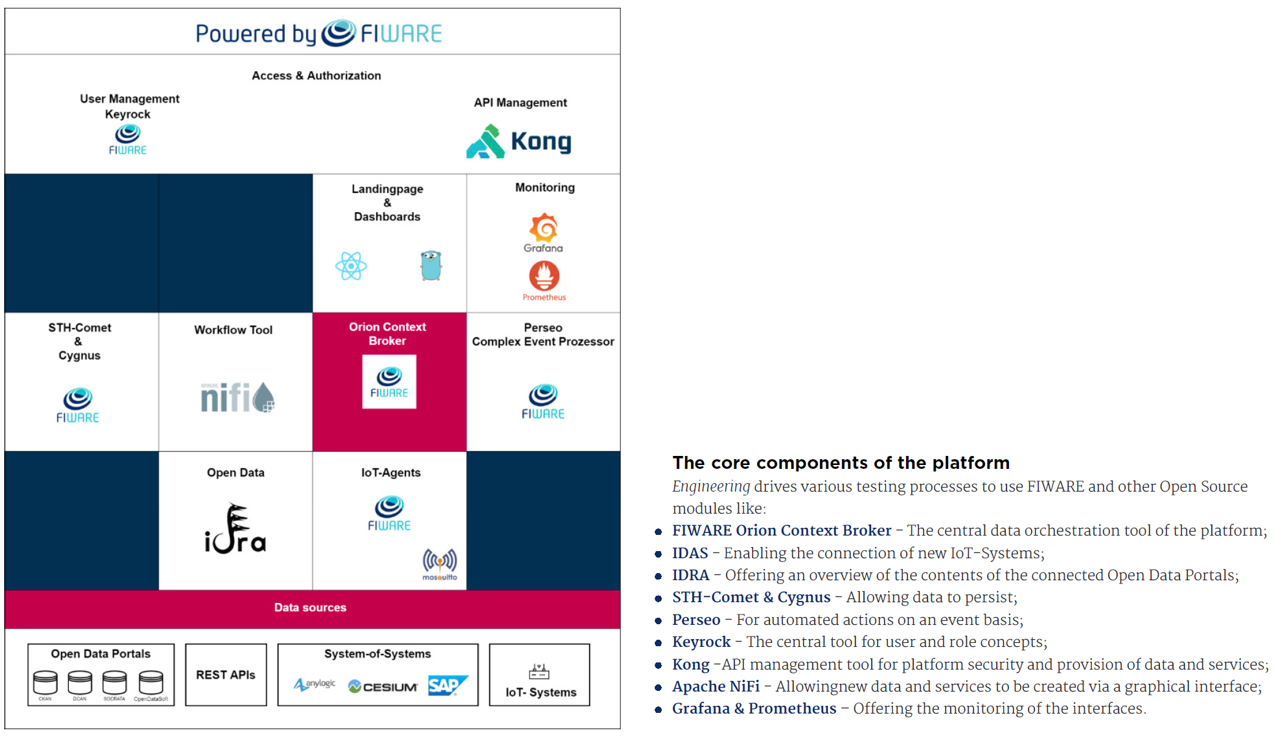

自治体の情報システムは、業務ごとに情報システムベンダーに発注してきたため「縦割り」であることが多く、縦割りの情報システム同士が連携することは今まで困難であった。また、前述のITアーキテクチャをスクラッチ[2]で構築するにあたっては多額の開発コストが必要となるため、規模の大きな自治体では実現が不可能ではないものの、比較的規模の小さい自治体ではコスト的に不可能な取り組みであった。このような制約に対して、ITベンダーの中には「都市OS[3]」といわれる共通基盤を提供する企業やコンソーシアムが出始めている。このうち、NPO法人の「FIWARE Foundation」が提供している都市OSは、サーバのOSであるLinuxのようにオープンソースとして開放しており、すでにアジャイル(Agile)開発[4]で知られる米国RED HAT社や日本のNEC社などがFIWAREのパートナーとなっている。日本では、FIWARE Foundationが提供している都市OSを高松市、加古川市、富山市、新居浜市、さらに沖縄県、静岡県がすでに採用している[5]。都市OSは、今後のスマートシティの構築における必要不可欠な情報システム基盤になっていくであろう。

図表2 都市OSをベースに構築されたドイツ・ハンブルグ市のITアーキテクチャ[6]

出典:FIWARE社ホームーページ

② 通信ネットワーク

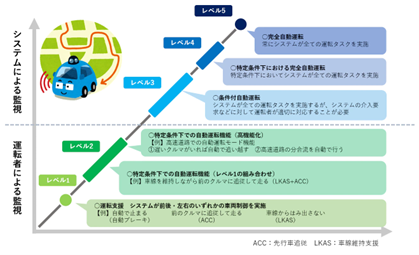

官製ではなく、民間主導でスマートシティの構築を進めるトヨタ自動車の子会社、ウーブン・プラネット・ホールディングスは2021年4月、米国の配車サービス会社Lyftの自動運転部門「Level 5」を約5.5億米ドルで買収すると発表した。ウーブン・シティは、SAE(Society of Automotive Engineers)が定める自動運転レベルの上位である、レベル4[7]以上をスマートシティ内で実現しようとしているようにみえる。

図表3 SAE(Society of Automotive Engineers)が定める自動運転レベル[7]

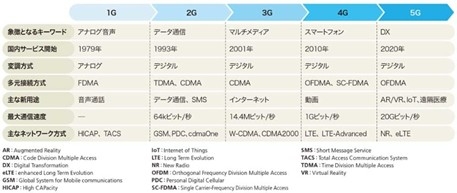

自動運転の「レベル4」(特定条件下における完全自動運転)では、信号からの情報や歩行者の急な飛び出しなどの情報を活用し、事故が起きないようにしなくてはならないため、通信は、「高速」「大容量」「多接続」「低遅延」であることが条件となる。そして、それらのスペックをみたす通信技術は5Gが最適ということになる。一方で、自動運転の実現というような、高い通信スペックが要求されるソリューションを志向しないスマートシティであるならば、現在普及している4G技術でも十分かもしれない。

スマートシティが実現しようとするサービスやソリューションによって、求められる通信スペックは異なる。アンダースペックであれば企図する街づくりが実現しないし、オーバースペックであればスマートシティの財政を圧迫してしまうので、「適正」な通信スペックを選択することが重要である。

図表4 移動通信システムの比較[8]

出典:日経クロステック(2020年06月15日)

③ アプリケーション

スマートシティの中核コンテンツとなり、スマートシティの個性を創造するものが、個別に用意されるアプリケーションである。アプリケーションが「スマート」であるための条件は、「いつでも」「どこでも」「何でも」「誰でも」利用できることと考える[9]。ただしこれも先述の通信ネットワークと同様に、オーバースペックである必要はなく、アプリケーションの目的に合致した提供条件を満たすことが必要である。

| ・「いつでも」 24時間365日、アプリケーションが果たすべき目的によっては、災害時にも提供されること。 ・「どこでも」 スマートシティ内であれば、家の中でも、街の中でも、地下でも、車の中でも提供されること。 ・「何でも」 建物や設備、車、家電などのモノに対しても提供されること。 外部からスマートシティに入場するモノを対象に含めるかどうかは、アプリケーションが果たすべき目的による。 ・「誰でも」 健常者、障がい者、高齢者、乳幼児、外国人などの人に対して提供されること。 ペットなどの動物を対象に含めるかどうかは、アプリケーションが果たすべき目的による。 |

3.スマート化の事例

(1) スマート化の「7つの方向性」

総務省が2021年1月にとりまとめた「スマートシティ・ガイドブック」では、「多くの都市、地域においては、まちづくりを進める上で、人口減少、高齢化、災害多発、感染症リスク等の様々な社会課題に直面しているのではないか」と仮説的に課題を提起したうえで、「“コロナ”も契機として進展するデジタル化の今こそ、行政分野にとどまらず都市、地域全体のデジタル化を図るスマートシティを進めるチャンス」としている。そして「新技術や各種データ活用をまちづくりに取り入れたスマートシティの推進を、Society5.0[10]、ひいてはSDGs[11]の達成の切り札として強力に推進している」としている。また、これら内容を具現化するための「7つの方向性」を示しており、これは新たに既存の街をスマートシティ化する際の、街に付与すべきコア・コンピタンス[12]を検討するうえで有用であると考える。

図表5 総務省「スマートシティ・ガイドブック [13]」が示す7つの方向性

出典:総務省「スマートシティ・ガイドブック」

(2) 「7つの方向性」それぞれのスマートシティ構築事例

① 防災

日本は世界有数の災害大国である。地震、台風等の大雨は毎年のように日本のどこかで被害をもたらしている。従って、どの地域であっても減災やレジリエンスにつながるサービスをスマートシティが提供することは、すなわち「街の安心・安全」に直結し、人が移住しようと判断する契機となりえる。

群馬県嬬恋村は、1966年にがけ崩れにより5名の死者を出し、また2001年には台風第15号が襲来し1名の行方不明者を出した。また、古くは1783年に起こった浅間山大噴火に起因する「土石なだれ」によって全村埋没し、全住民の8割が死亡した[14]。これらの災害が将来発生しても住民を守ることができるように、防災やコロナ対策のためのデータを「嬬恋村防災データベース」上に集約し、標準APIを通じて職員、住民、事業者、他の自治体で利活用できるようにした。災害情報の連携により、効率的な対応、災害時のきめ細やかな支援、安全性の見える化を実現した。

図表6 防災対策のための「嬬恋スマートシティ」[15]

出典:総務省ホームページ

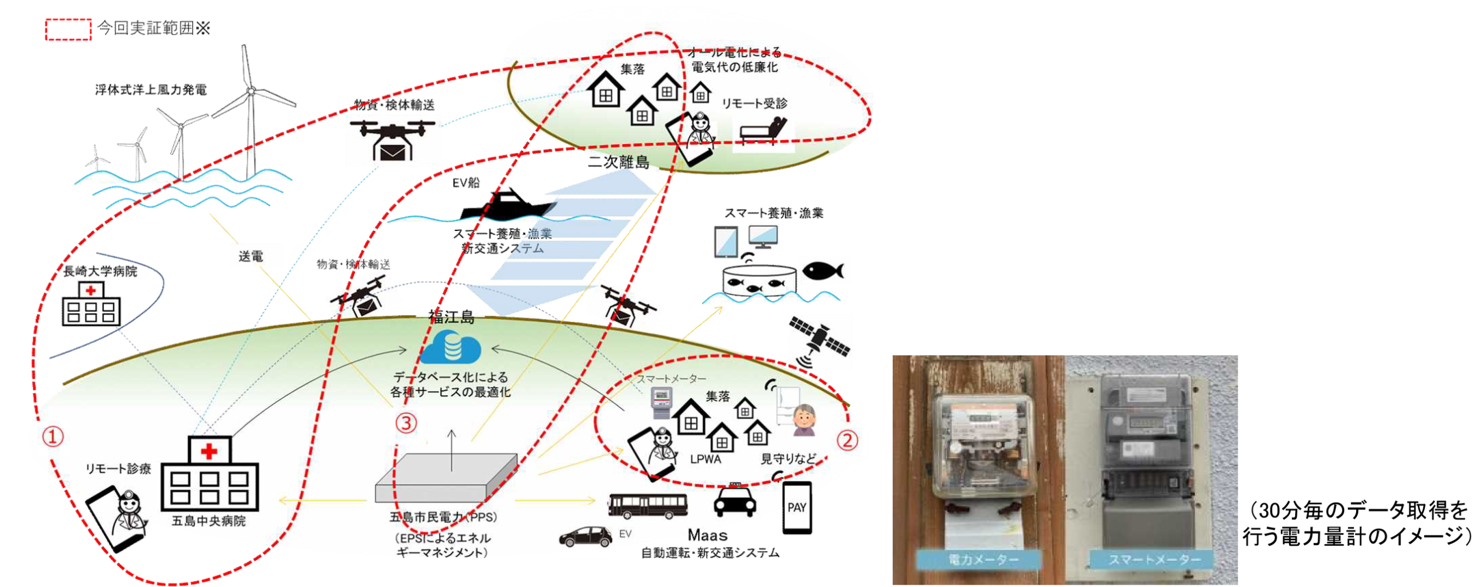

② エネルギー・水・廃棄物

2010年頃の「第一次スマートシティブーム」において、HEMSやBEMSといったスマートメーターによる電力監視・電力量監視の仕組みは、デフォルトとしてほぼ全てのスマートシティで提供されていたサービスであった。エネルギーの需給状況により単価が変動する仕組みは、法人向け電力供給においては既に採用されてきた「ダイナミックプライシング」と呼ばれる仕組みであるが、これが一般個人にも提供できるようになると、人が移住しようと判断する契機の一つとなりえる。

長崎県五島市は21の島々により構成される市で、現在、洋上風力発電の整備を推進中である。島嶼内でのエネルギーの地産地消を実現するため、電力需要の把握と蓄電池も活用した最適なエネルギーマネジメントシステムを必要としている。EMS[16]を実証実験中であるが、供給過多の際は廉価で供給するダイナミックプライシングの可能性ついて検討を進めている。

図表7 省電力×遠隔技術×クリーンエネルギーで実現する五島スマートアイランド[17]

出典:総務省ホームページ

③ 金融

大都市圏では、交通系ICカードやPayPay、LINEPayなどのQR・バーコード決済サービスがすでに普及しているが、決済端末にかかる費用や、ペイメントサービス事業者に支払う手数料の存在等により、地方では必ずしもキャッシュレス化が進展しているわけではない。一方で、コロナ禍においては接触回避の手段として認知されていることから、キャッシュレスがスマートシティにおける一般的な決済手段ということになると、人が移住しようと判断する契機の一つとなりえる。

中国・深圳(深セン) 市は、香港の北隣にある中国国内第4の大都市で人口は約1,450万人。ファーウェイ、テンセント、BYDなど、中国のハイテク企業の本社所在地として知られる。テンセントは、深圳市内でQRコード決済のWe Chat Payサービスを用いた「スマートレストラン」の実証実験を開始している。レストランには無人レジが用意されており、料理をレジ台に乗せると自動会計に進み、その後付属のカメラで顔認証をすれば、We Chat Payの登録情報と紐づけられ、自動的に会計処理される仕組みとなっている。スマホさえも取り出す必要のない決済サービスが、展開されている。

図表8 テンセント「スマートレストラン」[18]

出典:Globalize社Webサイト

④ 自動走行

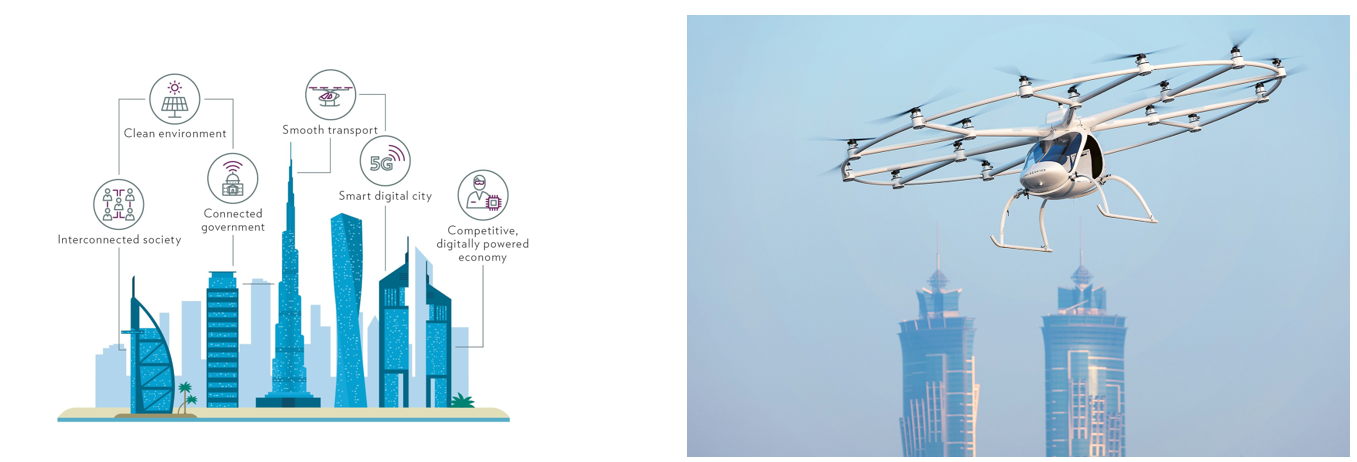

警察庁が取り組んでいる「自動運転の実現に向けた調査研究」[19]において、2021年3月に公表された資料には以下の記載がある。「自動運転は、交通事故の削減や渋滞の緩和、運転免許証返納後の高齢者をはじめとした移動弱者の移動手段の確保、運転手不足等我が国で生じている道路交通に関する様々な課題の有効な解決策として期待されており、実用化されることは、我が国の交通の安全と円滑の更なる確保に資するものと考えられる」。今後、スマートシティ内における規制がどのように整理されるかによるが、自動走行が可能になることは、車を運転することが出来なかった無免許者や高齢者にとって、移住しようと判断する契機の一つとなりえる。

UAE・ドバイでは、自動運転バスや自動運転タクシーなどの実証実験を進めているほか、空飛ぶクルマ(エアタクシー)の実証なども進めている。また、ドバイ警察は 2018年から空飛ぶバイク型ドローン「Hoverbike」の導入に向けた取り組みを進めている。

図表9 The Smart Dubai 2021のコンセプトと「Hoverbike」[20]

出典:JULIUS BAER社Webサイト

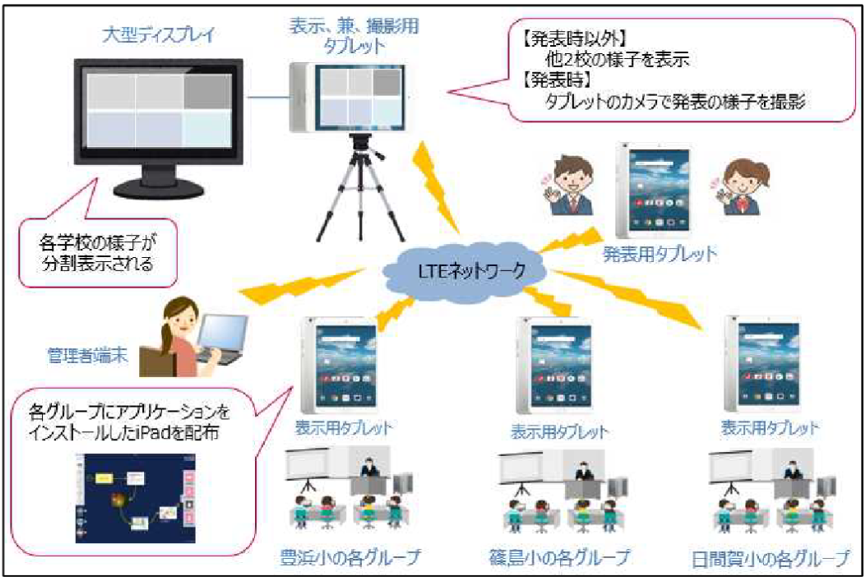

⑤ 教育

COVID-19の世界的なパンデミックによって、2020年の3月から5月にかけては多くの学校が在宅学習への転換を迫られた。その期間における学校教育は、学校間で相当のばらつきが生じており、「自習」とした学校もあれば、Zoomなどのオンライン会議ツールを用い、従来の教室での授業さながらの「遠隔学習」を提供した学校もあった。教育のスマート化は、都市部-地方間の教育格差を埋める効果となり得、特に地方のスマートシティに人が移住しようと判断する契機となりえる。

愛知県南知多町の離島である篠島、日間賀島では住民減少に伴い学校の小規模化が進行しているが、遠隔授業システムを活用することにより、多様な学習機会の提供を可能にし、子どもの教育に対する保護者の不安を軽減させることが、離島への定住促進につながると考えた。離島に住む遠隔地の子ども同士が、リアルタイムで意見交換できる遠隔授業の仕組みを構築し、実証実験を開始している。

図表10 南知多スマートアイランド[21]

出典:総務省ホームページ

⑥ 見守り安全

首都圏では、交通系ICカードや学習塾の会員ICカードが出入り口で認識された際に、保護者の電子メールに報告が届く仕組みが普及している。また、主要な商店街や電車内では、監視カメラの存在が犯罪の抑止効果となっている。一方で地方では、そのような仕組みが未整備であることもあり、夜間の一人歩き等における児童の連れ去り等の犯罪の発生が懸念されている。監視・報告体制を構築し市民に提供することは、特に地方のスマートシティに人が移住しようと判断する契機となりえる。

三重県三重郡菰野町は、人口約4万人の鈴鹿山脈の東山麓に位置する町である。集落が分散しており、児童が通学でバスを使用することが多いため、乗車する際に顔認証ができる「子どもみまもりシステム」を導入している。車内に設置するタブレット型端末によって、通学のために乗車した小学生が定期券購入者であるかどうかを判断、また、バス乗降時に、利用者の家族へ児童が乗降した旨の報告をメール等で配信している。

図表11 三重県三重郡菰野町のMaaS「おでかけこもの」 [22]

出典:三重県三重郡菰野町ホームページ

⑦ 健康・医療・介護

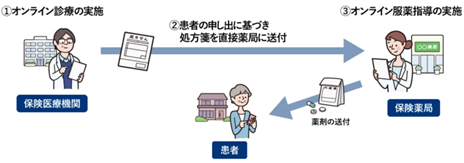

離島やへき地などで、物理的に病院へ足を運ぶ難しさを解消するための「遠隔診療」制度は1997年から開始されていたが、2018年の診療報酬改定を機に、立地的な制約を解除したオンライン診療のガイドラインが初めて明確化された。それでも、保険診療の対象となる疾患が限定され、また、特定の疾患を除いて初診時は原則として対面診療を行うことなどの制約があったが、コロナ禍における診療の難しさを踏まえ厚生労働省は2020年4月、過去に受診歴がない人を含め、初診時からのオンライン診療を認める通達を出した。また、薬局薬剤師との対面についても「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)による規制が緩和され、医療機関から薬局へファックスなどで処方せんを送り、薬剤師によるオンラインでの服薬指導の後に薬局から患者の自宅へ薬を配送できるようになった。今回の規制緩和は、あくまでも新型コロナウイルス感染症が収束するまでの「時限的・特例的な措置」として認められたものであるが、今後この措置は継続されるものとみられている[23]。

図表12 外来の患者さんのオンライン診療からオンライン服薬指導までのイメージ[24]

出典:ヤンセンファーマ社ホームページ

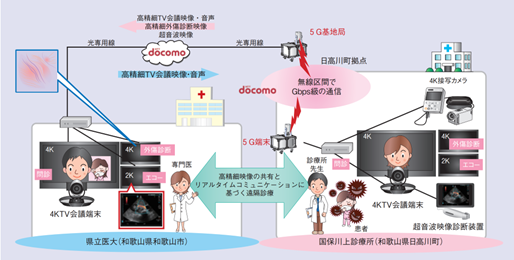

和歌山県は県内の山間へき地が占める割合が多く、医療機関に到着するまで時間がかかる地域が多く存在する。そのため、5Gによる高精細映像伝送を活用した遠隔診療サービスの高度化に関する実証試験を実施、臨場感の増加 ・ 正確な診断の実現 ・ 診療時間の短縮などが達成され、医大医師の負担軽減につながることを確認した。

図表13 和歌山県における遠隔医療の実証試験[25]

出典:NTTホームページ

4. まとめ:スマートシティのKSF(成功要因)

本稿では、街全体をスマート化する取り組みにおいてキーとなる、DX基盤・ソリューションに焦点を当て、それをうまく活用しているスマートシティの構築事例について整理した。スマートシティは、コロナ禍において人と人との接触機会を低減しつつも、人と人との関わりを情報通信技術によって担保する街の姿とも言え、また、防災や医療、教育格差といった社会課題解決に寄与する切り札なのかもしれない。ただし、行政と民間企業、市民がともにスマートシティにかかわり続けるためには、行政にとっては予算が均衡し続けること、民間企業にとっては利益が出るビジネスであり続けること、市民にとっては住みやすい街であり続けることのいわゆる「三方よし」の達成が必要条件であって、その為には「都市OS」と呼ばれる経済的な共通基盤の活用や適正な通信状態の確保、ユーザビリティの確保はスマートシティのKSF(Key Success Factor)であると言える。

本稿が、スマートシティに関わる方に対する何らかのヒントとなれば幸いである。

[2021年10月11日発行]

参考情報

執筆コンサルタント

青島 健二

ビジネスリスク本部 上級主席研究員

専門分野:新規事業開発、業務/IT 改革、企業リスク管理、海外現地法人管理

経歴:製造業にて人事労務、経営企画部門の業務に従事後、IT系シンクタンクにて各種コンサルティングに従事。

2005年より、東京海上ディーアールに勤務。その間、タイ国東京海上火災保険に3年間出向。