自動運転移動サービスの社会実装の動向

- 交通リスク

2024/10/1

目次

- はじめに

- 国内での自動運転移動サービス化の動向

- 自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き

- 自動運転車の安全確保に関するガイドライン

- 自動運転移動サービスの事業化における懸念事項、リスク

- 企業等に求められる対応

- おわりに

自動運転移動サービスの社会実装の動向- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

花島 健吾

運輸・モビリティ本部 第二ユニット 主席研究員

専門分野:交通事故リスク、運輸安全マネジメント

覃 文婷

ビジネスリスク本部 第二ユニット 主任研究員

専門分野:リスクマネジメント、海外危機管理

2024年6月、日本政府は自動運転移動サービスの社会実装の早期実現を図ること等を目的に、「自動運転レベル4等先進モビリティサービス研究開発・社会実装プロジェクト(RoAD to the L4)[1]」等の国家プロジェクトで得た知見に基づく各種検討を行い、「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」を取りまとめた。また、同月、国土交通省では 「自動運転車の安全確保に関するガイドライン[2]」を取りまとめた。本稿では、日本における自動運転移動サービスの社会実装の動向と企業等に求められる対応について概説する。なお、本稿の1~4章は「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」もしくは「自動運転車の安全確保に関するガイドライン」に掲載の記述を参考に、弊社の解釈を踏まえて記載したものである。

1.はじめに

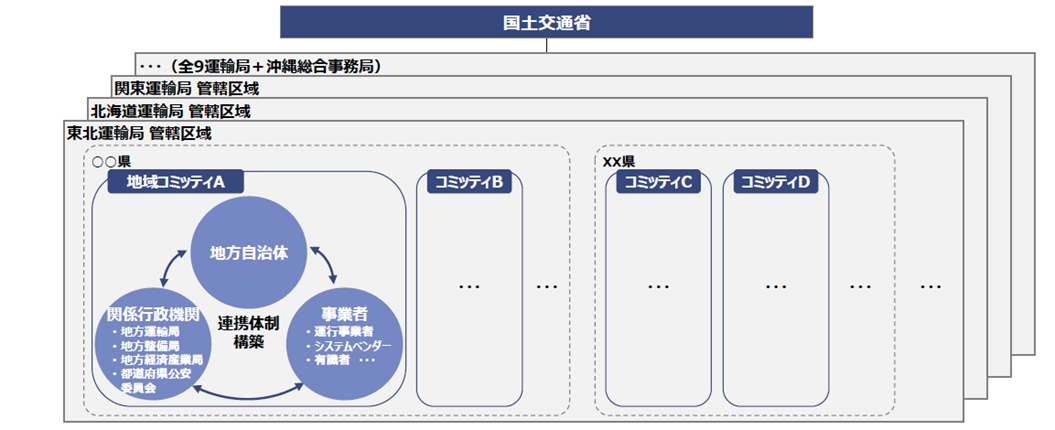

2023年4月、日本において「特定自動運行」が制度化され、運転に必要なドライバーの能力(認知、予測・判断、操作)を、自動運転システムが替わって運転を行う自動運転レベル4[3]の車両が公道上を走行することが認められるようになった。日本政府は「デジタル田園都市国家構想総合戦略」(23年改訂版)[4]において「地域限定型の無人自動運転移動サービスを、25年度を目途に50ヵ所程度、27年度までに100ヵ所以上で実現し、全国に展開・実装する」という政府目標を掲げている。この政府目標の達成のため、2024年6月、自動運転移動サービスの事業化を目指す地方自治体等の交通行政に携わる地域団体や、事業者を支援する目的で国土交通省・経済産業省・警察庁が「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き(以下、「手引き」とする)」を取りまとめた。手引きにおいては、地域においてレベル4自動運転移動サービスの実装に取り組む主体を「レベル4モビリティ・地域コミッティ(図1参照)」として、その構成要員とされる地方自治体・関係行政機関・事業者による綿密な連携体制を構築することで、各地のレベル4自動運転移動サービスの実現を加速するとしている。また、レベル4モビリティ・地域コミッティが地域課題の解決を目的として取り組む、サービス企画の立案から実証実験までの導入準備、安全性の確保に向けた設計から各種の許認可、事業継続のための収支安定化の取り組み等も解説されている。

同月、国連の第193回自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)にて自動運転車の安全ガイドラインが発表され、国土交通省は「自動運転車の安全確保に関するガイドライン(以下、「ガイドライン」とする)」を取りまとめた。ガイドラインでは、自動運動車の安全に関する基本的な考え方や、安全確保のための要件等が挙げられている。自動運転移動サービスの安全性の確保のために求められる取り組みの全体像を把握するには、手引きとガイドラインの両方を参照されたい。

図1 レベル4モビリティ・地域コミッティの体制図

出典:国土交通省「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」

2.国内での自動運転移動サービス化の動向

国内ではレベル4自動運転移動サービス化を見据えて、様々な地域で自動運転の実証実験が行われている。

(1) RoAD to the L4プロジェクト

レベル4の社会実装に向けた先導事例を創出するために、経済産業省と国土交通省はRoAD to the L4プロジェクトを立ち上げ、福井県永平寺町、茨城県日立市、千葉県柏市等で様々な目的で実証実験が行われた。なかでも福井県永平寺町においては、日本初のレベル4自動運転が実現した。

□ ZEN drive(福井県永平寺町)

鉄道廃線跡地の自転車歩行者専用道路を自動運転車両の走路とし、自転車と歩行者とを混在して運行している。 木々の深い山間の走路のため、電磁誘導線を用いた小型電動カートを活用し、1人の遠隔監視者で3台が運行可能なレベル4の自動運行装置の認可を日本初で取得し、2023年5月から無人自動運転移動サービスとして運行を行っている。

図2 ZEN driveの走行風景

出典:国土交通省「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」

(2) 自動運転社会実装推進事業

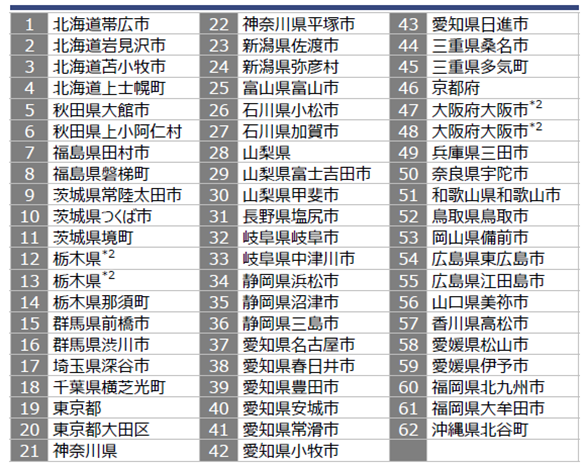

国土交通省では、政府目標である「25年度を目途に50ヵ所程度、27年度100ヵ所以上での自動運転移動サービスの実現」に向けた施策の一つとして、「地域公共交通確保維持改善事業費補助金(自動運転社会実装推進事業)[5]」を22年度より実施し、22年度に全9事業、23年度には全62事業が採択された。

図3 自動運転社会実装推進事業採択団体(23年度)

出典:国土交通省「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」

3.自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き

(1) 概要

手引きは、自動運転移動サービスの基礎的理解と社会実装までの流れを解説した第1部、サービス計画の立案から実証実験までを解説した第2部(導入編)、安全性の確保に向けた設計、許認可の申請、事業計画の精緻化までを解説した第3部(実装編)の3部構成となっている。本章では第2部、第3部のポイントを解説する。

(2) 第2部(導入編)

第2部(導入編)は、主にこれから自動運転移動サービスの導入を検討する地方自治体や交通事業者を想定読者として、以下の内容で記載されている。簡単に各パートの概要について述べる。

- 事業目的の整理

- サービス計画立案

- サービス準備

- 実証実験

□ 事業目的の整理

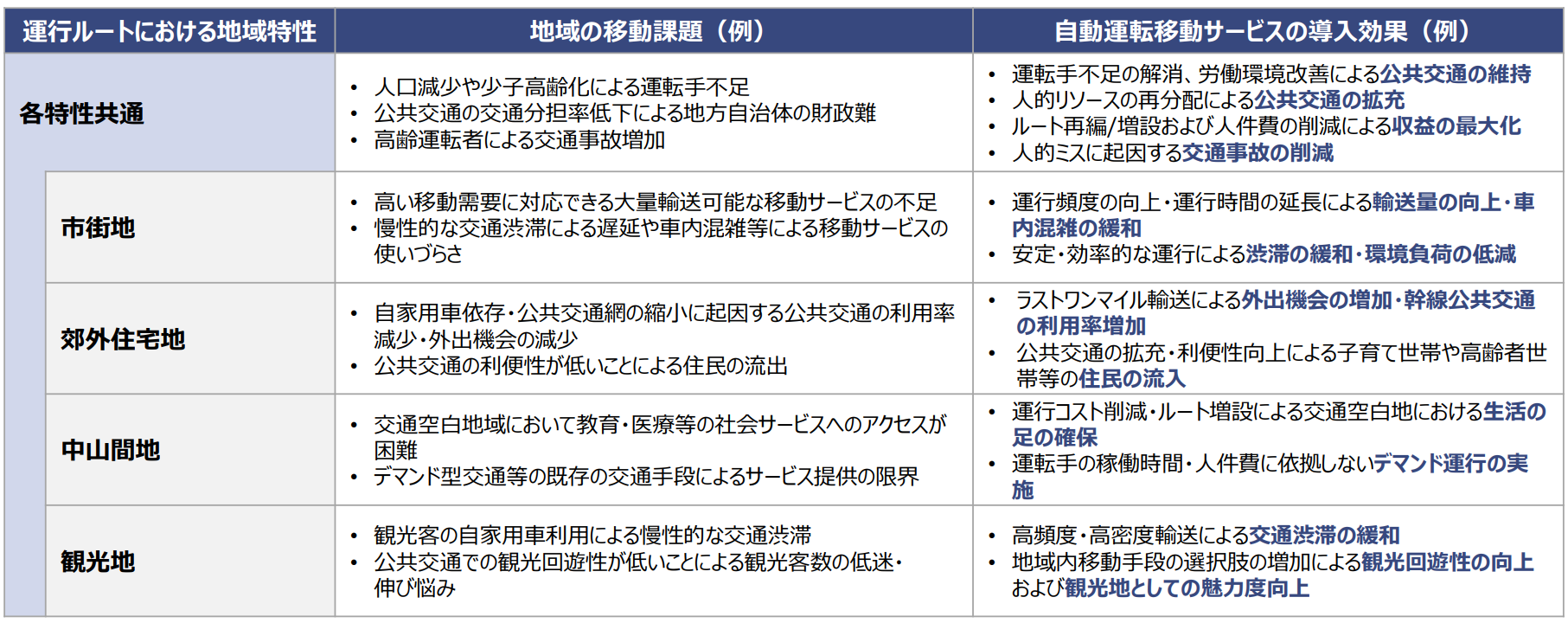

自動運転移動サービスの導入はあくまで地域の移動課題(図4参照)の解決や将来構想実現のための一つの手段であると明示され、事業性を確保しつつ、交通空白地帯の解消等地域の移動課題を解決することが自動運転移動サービスの重要な目的であると位置付けられている。そのため解決したい地域の移動課題を踏まえた事業目的を掲げることが重要である。また、地域の公共交通として導入される自動運転移動サービスは、運賃収入のみで事業を維持することは困難な事例が大半となっている。持続可能なサービスの構築には、運賃以外の収入策や地方自治体による財源確保等も想定し、自動運転移動サービスによってもたらされる移動以外の効果(クロスセクター効果)についても定量的に求めることが重要である。

図4 運行ルートにおける地域特性別の移動課題および自動運転移動サービスの導入効果の例

出典:国土交通省「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」

□ サービス計画立案

地方自治体や交通事業者等で構成されるレベル4モビリティ・地域コミッティが主体となり、想定利用者とその移動目的を整理し、想定利用者のニーズや移動実態という需要面に加えて自動運転車両が走行可能な走行環境条件(以下「ODD(Operational Design Domain)」とする)や、走行環境の安全性といった供給面のバランスを鑑みながら運行ルートや運行計画を立案する必要がある。また、運賃以外の収入源も想定して、収支計画を策定するとともに事業モデルを検討していくことが求められる。

□ サービス準備

乗合交通サービスの運行については道路運送法に規定された手続きをとることが必要となり、またその形態によっては別の法的な手続きが必要となる場合もある。また、レベル4による自動運転移動サービスの実施にあたっては特定自動運行としての許可の取得等法的な手続きが必要となる。管轄の地方運輸支局や行政当局に必要な法的手続きを確認し、導入検討段階より、将来必要となる体制をどのように構築するか検討しておくことが必要となる。また、地域の拠点や主要施設配置、想定利用者のニーズ、移動実態等を踏まえて、予約、乗降、決済等の顧客接点に係るサービスのオペレーション設計を行うことも重要と考えられる。

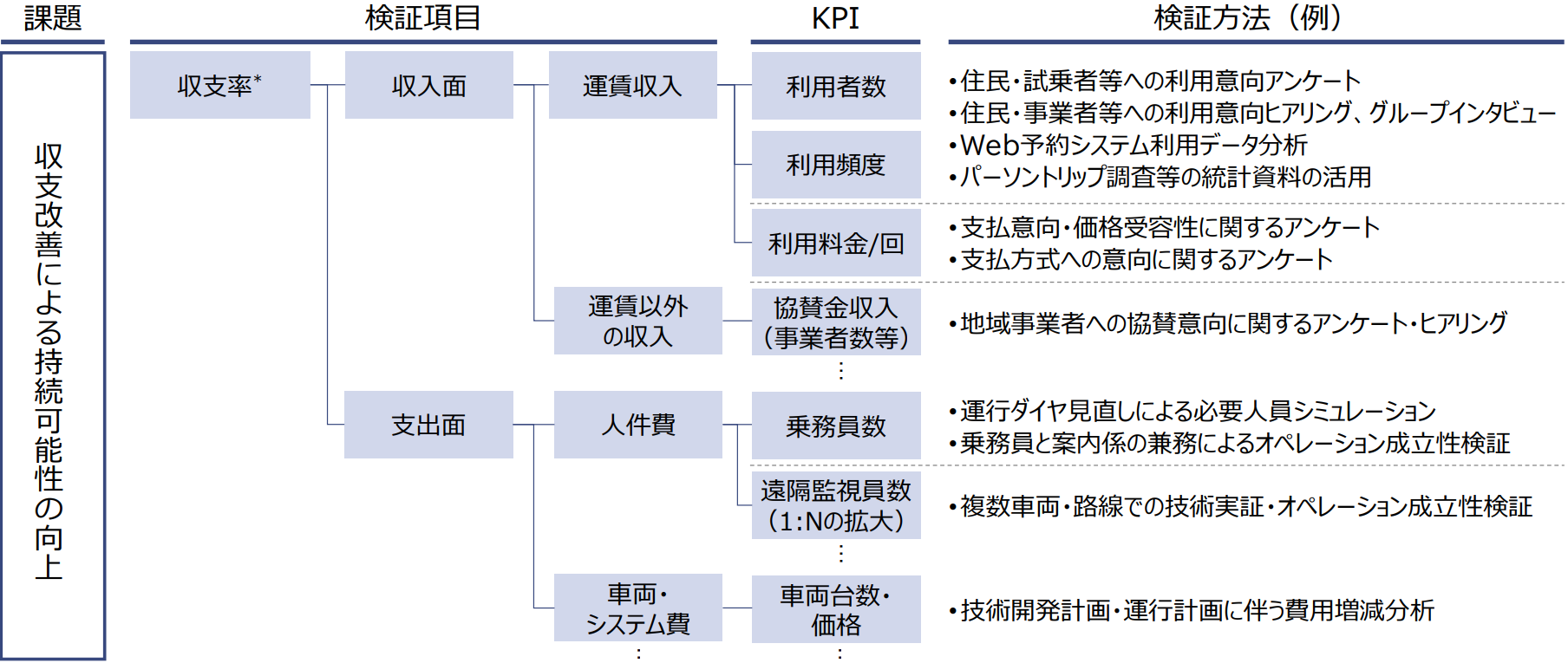

□ 実証実験

自動運転移動サービスの仕組みの構築に先立って、レベル2での実証実験を行うことが必要不可欠となる。技術的な課題の検証のみならず、将来の社会実装を見据えて課題となる「収支改善による持続可能性の向上」を目的とした検証項目(図5参照)も合わせて設定し、利用意向の調査や価格受容性の調査等を必要に応じて行うことも検討されたい。

図5 収支改善に向けた検証項目・KPI設計イメージ

出典:国土交通省「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」

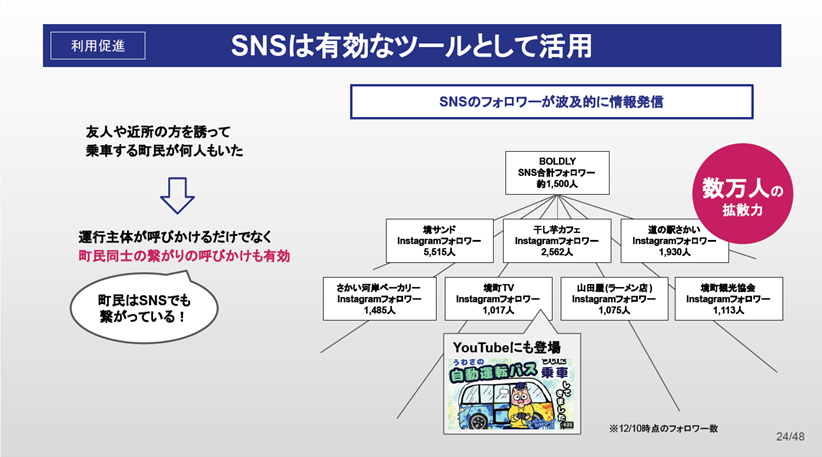

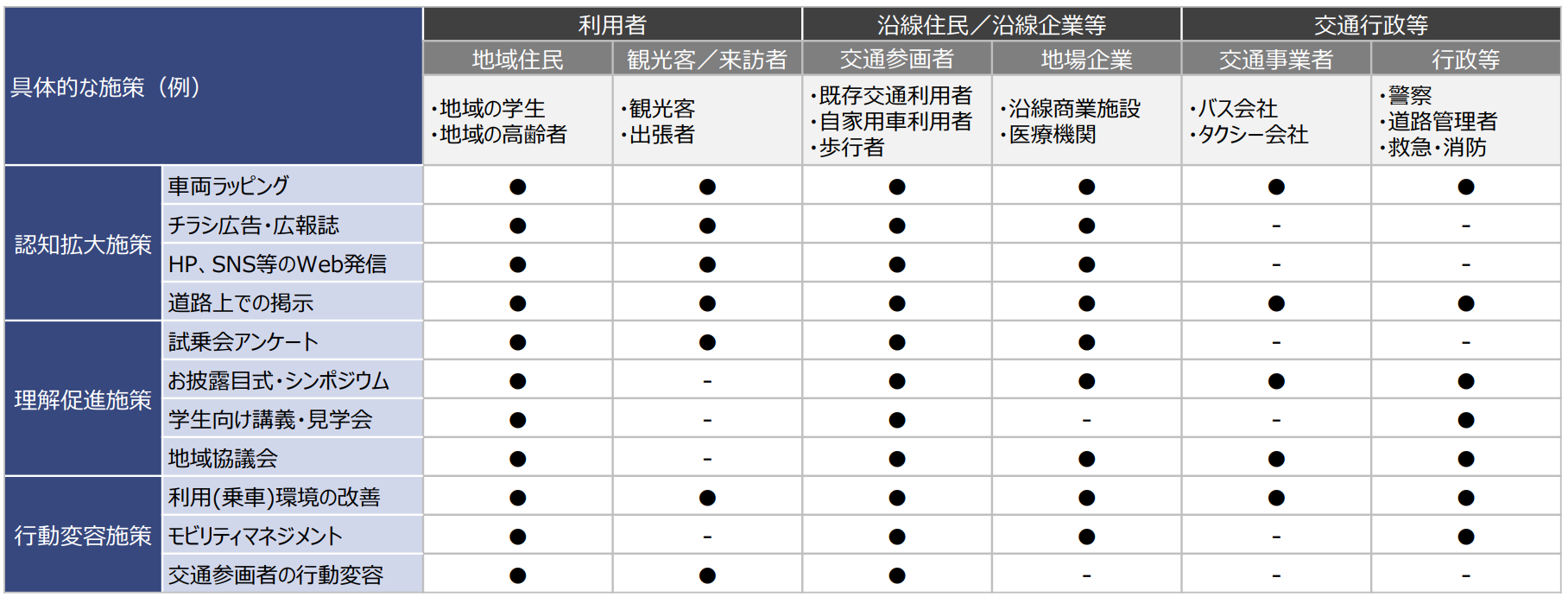

実証実験を通じて、自動運転移動サービスに対する社会的受容性を高めるための施策をとることも重要となる。例えばSNSを活用した積極的な理解促進施策等が考えられる(図6参照)。自動運転移動サービス実用化の過渡期においては、利用者や地域住民からの漠然とした自動運転に対する不安や、自動運転技術の速度や走行環境等に関する様々な制約への理解不足による交通上の混乱が発生することが想定される。どれだけ当該地域の社会的受容性を高めることができるかが、自動運転移動サービスをスムーズに導入し、安定的に継続していく鍵となる。

図6 SNSを活用した理解促進の取り組み例

出典:BOLDLY株式会社「境町自動運転バス実用化2021年度安定稼働レポート」[6]

(3) 第3部(実装編)

第3部は以下の内容で構成され、前半と後半で想定読者が大きく異なる。前半の「安全性の確保に向けた設計」については自動運転開発技術者を想定読者として記載されており、後半の「許認可の申請」と「事業計画の精緻化」については、第2部(導入編)と同様にレベル4自動運転移動サービスの事業化を検討する地方自治体や交通事業者を想定読者としている。

- 安全性の確保に向けた設計

- 許認可の申請

- 事業計画の精緻化

以下、簡単に各パートの概要について述べる。

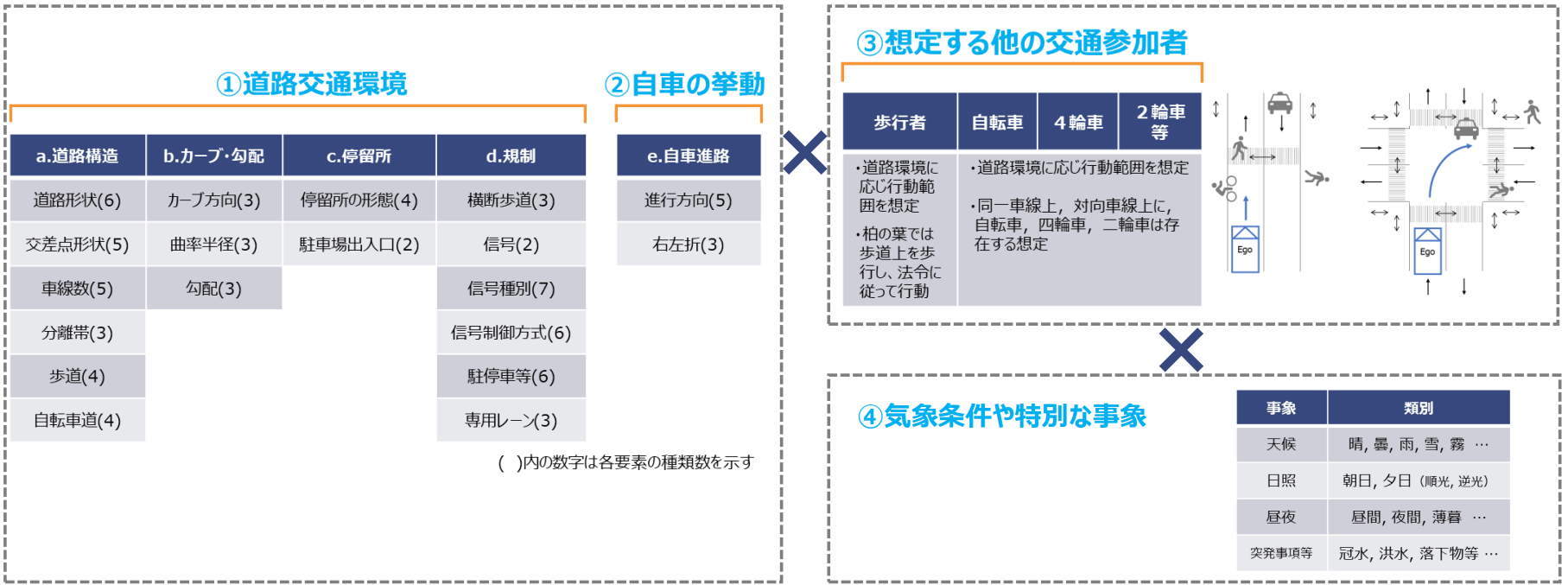

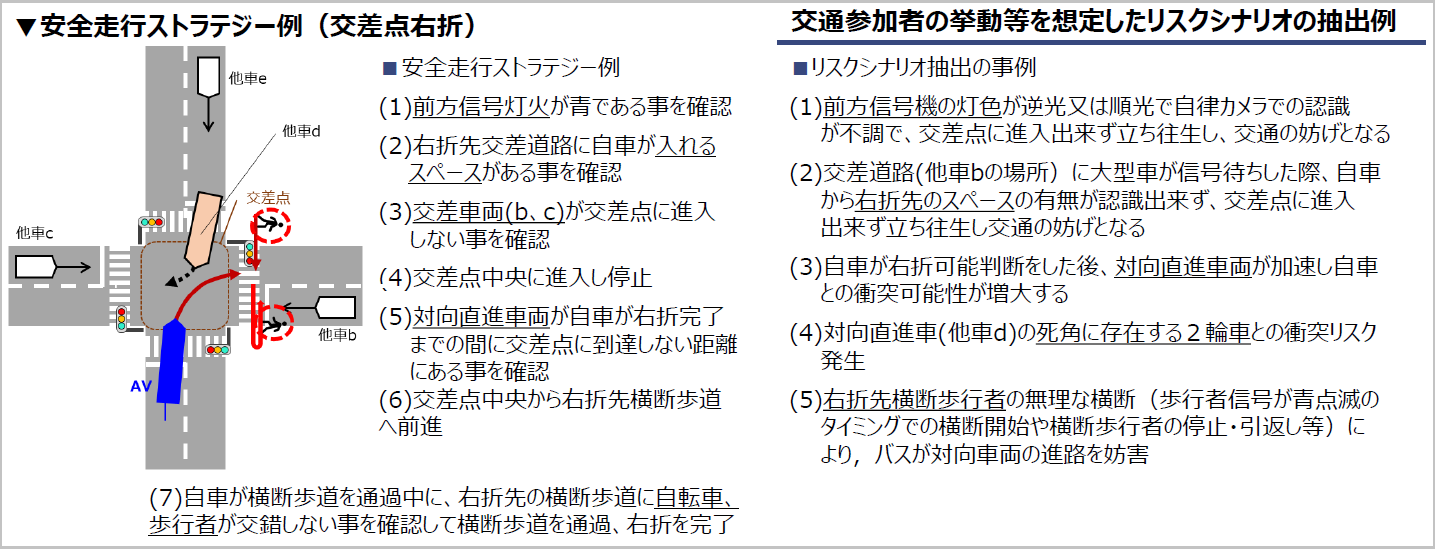

□ 安全性の確保に向けた設計

本パートでは、安全性を担保するための開発プロセスでの実施項目が挙げられている。ODD内で各ユースケースを想定する方法(図7参照)、ユースケースに対応する基本的な安全走行の考え方を踏まえて、具体的な走行ストラテジーを策定する方法、リスクシナリオを洗い出す方法(図8参照) 等を踏まえ、リスクシナリオを回避するようにシステム設計を行うことが基本的な考え方となる。

図7 一般道自動運転移動サービスのユースケースの体系化の考え方の例

出典:国土交通省「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」

図8 交差点右折時の安全走行ストラテジーと想定されるリスクシナリオ例

出典:国土交通省「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」

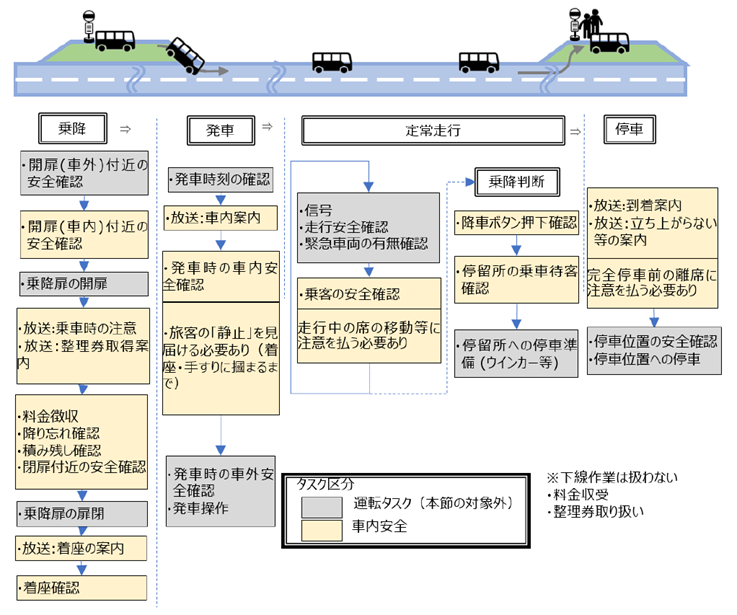

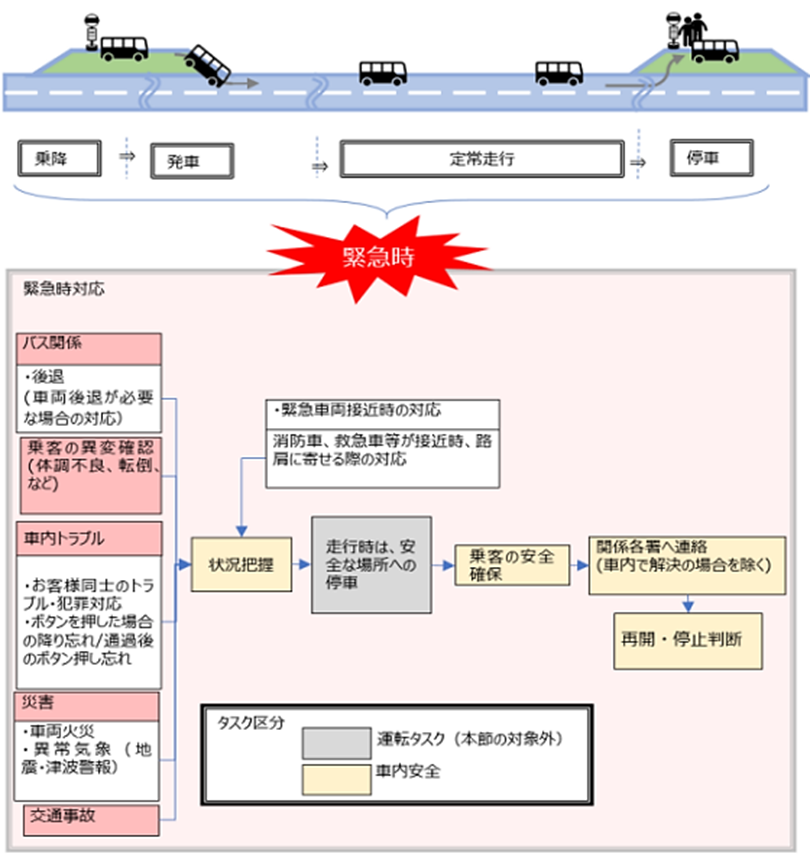

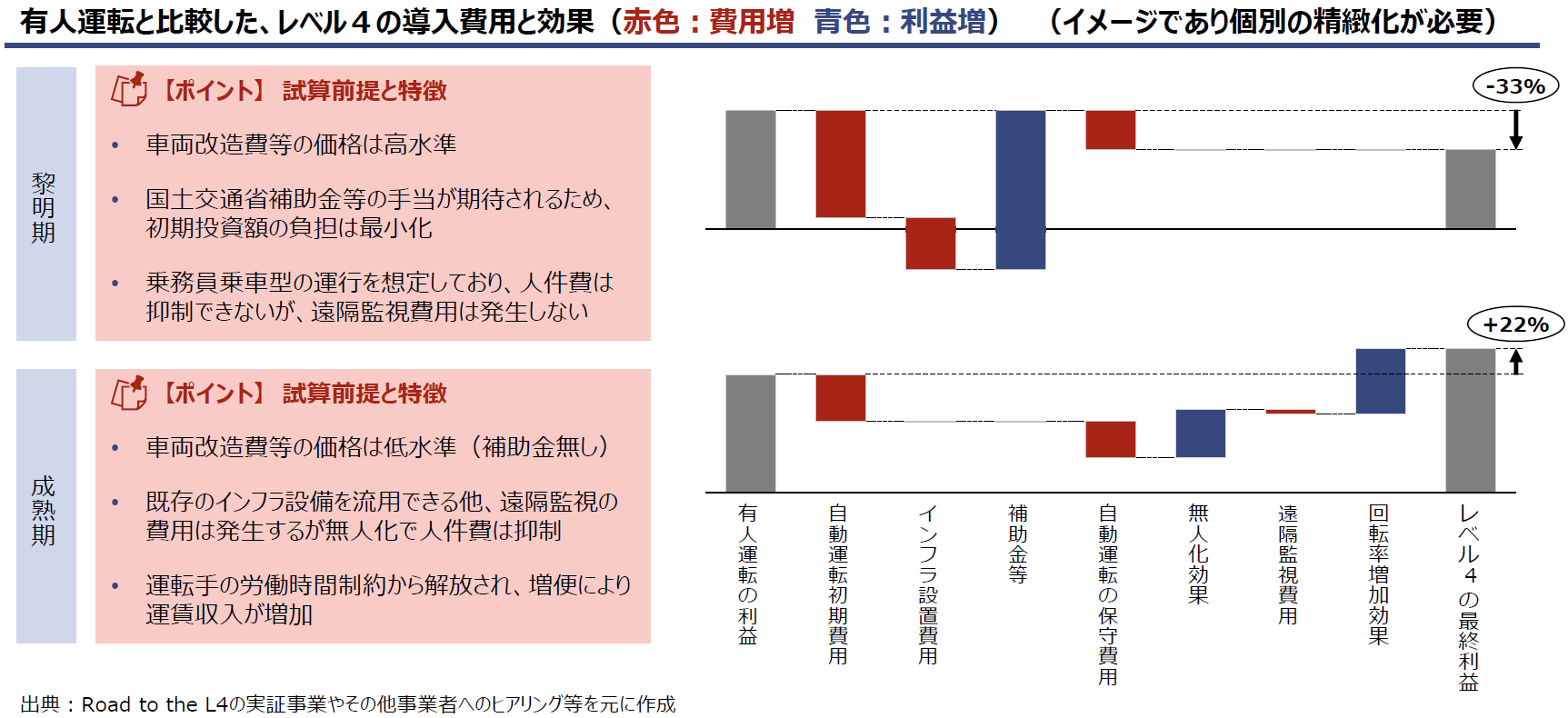

特に車内の安全確保については、通常時・緊急時・異常時に分けてタスクを整理(図9参照)し、各タスクについて(一般の路線バス等を想定していると推察される)乗務員と同等の安全を達成するよう、現在想定される技術を踏まえて満たすべき要件を精査していくことが必要であると言及されている。

◇通常時

◇緊急時

◇異常時

図9 車内乗客安全に向けたタスクの洗い出し

出典:国土交通省「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」

一方で、事業性を考慮すると事業者にとっては対応が困難なタスクもあるため、技術上の安全性と事業者の考えを踏まえた取捨選択が必要となる。

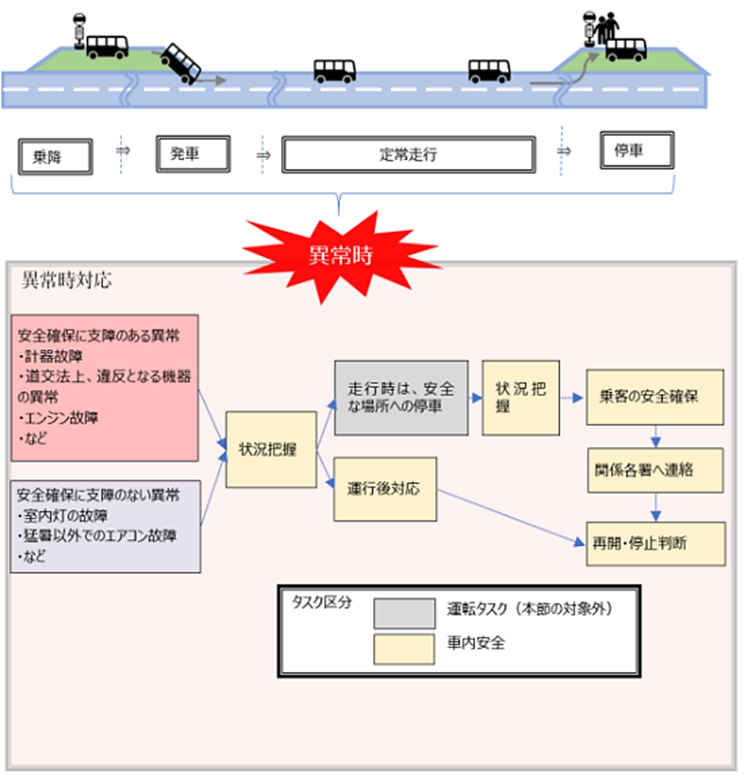

□ 許認可の申請

自動運転レベル4に関して行われた道路交通法や道路運送法の法改正の内容を正しく理解した上で、これらの関連法規と自動運転移動サービス主体との関係を体系的に把握し、事業化の許認可の手続き等のプロセス(図10参照)を確実に行う必要がある。また、これらの必要な手続きが自動運転移動サービスの実装形式やサービス形態によって異なる点について注意を要する。

図10 レベル4自動運転移動サービスを導入するために必要なプロセス

出典:国土交通省「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」

□ 事業計画の精緻化

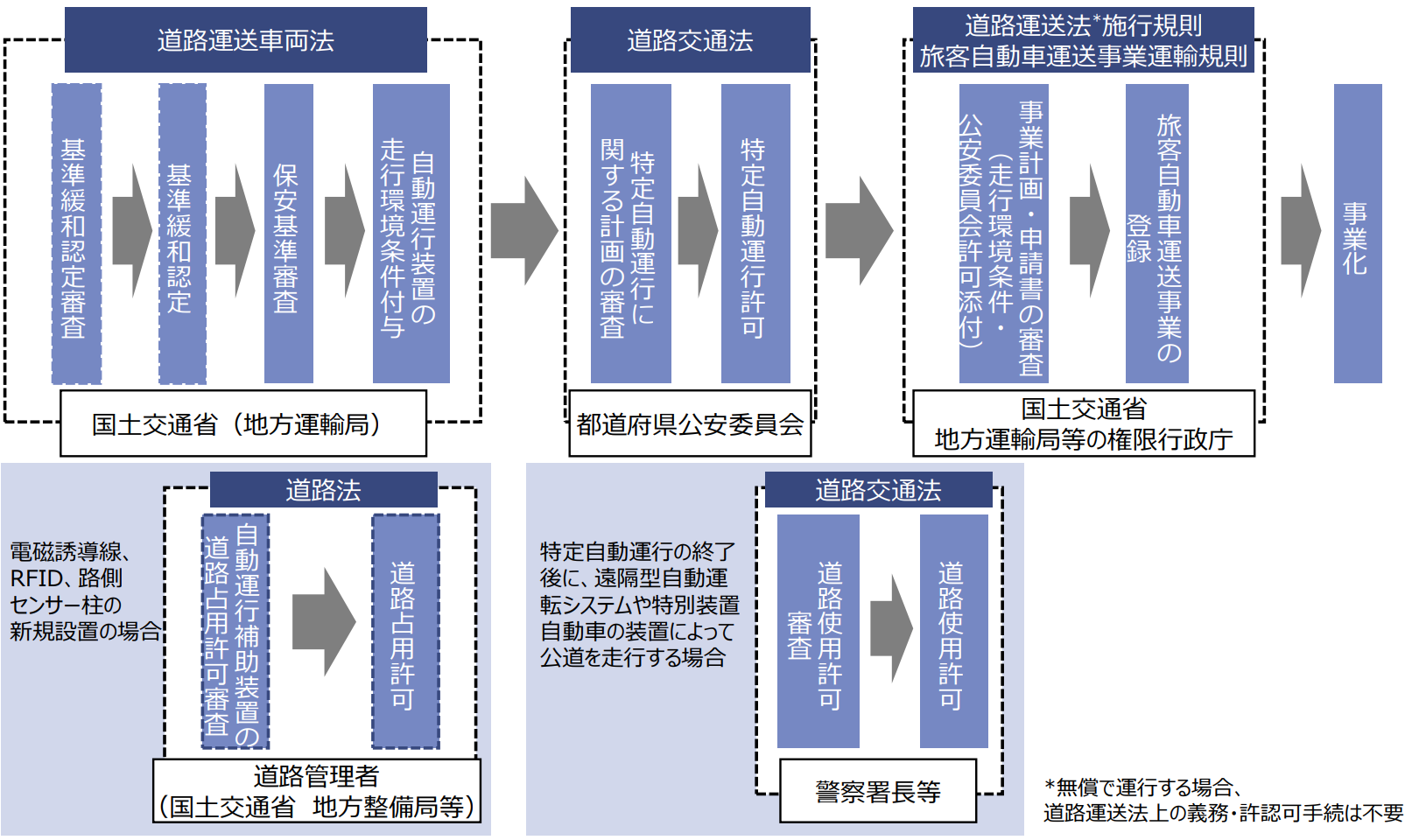

また、安定的に事業を継続していくために事業計画を精緻化する必要があり、特に有人運転を無人化自動運転に移行する際の経済性(投資対効果・投資回収)について把握することが重要となる。技術発展の黎明期においては車内乗務員付きの運行になるため、収益面の効果は顕在化しにくい一方で、成熟期においては、遠隔監視による車内無人化の実現で費用の抑制が可能となるため、収支が改善していくというモデル(図11参照)が示されている。

図11 レベル4自動運転移動サービスの導入費用と効果

出典:国土交通省「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」

以下、弊社の考察であるが、第3部を通じて事業の安定的継続のために、安全性の確保が最優先であることが示されている一方で、抽出するユースケースにおいて悪天候等は突発事象として網羅的に検証されているものの、ODD内でのユースケースの検証が中心となっている。ODD外で運行停止を伴うケースや、乗客に危険が及ぶような悪天候等の突発事象、あるいは事故の発生時等の非常時については、被害を最小限に留めるために的確な対応をとることが重要となる。第2部の「運行体制の構築」の項目にて非常時の対応と役割が記載されているが、体制を構築するとともに、安全管理規程ならびに非常時対応マニュアルやBCPの策定も視野に入れ、より確実な対応が取れるように備えることが重要となる。

4.自動運転車の安全確保に関するガイドライン

2024年6月25日から28日にかけて、国連欧州本部(スイス・ジュネーブ)においてWP.29(国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム)[7]の第193回会合が開催され、 [1]自動運転車の安全ガイドライン、 [2]EV(電気自動車)等のバッテリー耐久性能の国連基準が合意された。同月、「自動運転車の安全確保に関するガイドライン」が発表され、自動走行車公道実証ワーキング・グループ(WG)」での検討を通じて得られた知見や技術開発動向等に基づいて、地域限定型の無人自動運転移動サービスに用いるレベル4での自動運転車における安全確保の考え方が示された。

本ガイドラインでは、自動運転車における基本的な安全性として、自車が他の交通の安全を妨げるおそれがないものであり、かつ乗車する人員の安全を確保できること、自動運行装置が引き起こす人身事故であって合理的に予見される防止可能な事故が生じないことが求められるとされている。そのために自動運転車両が備えるべき機能(表1参照)や、自動運転車両やルートによって異なる安全要件の指針が示されている。また、自動運転装置の機能による対策、走行環境の設備から提供される情報の活用や道路施設等の整備による対策、周囲の交通参加者の理解を促進させる取り組み等による対策を合わせた三位一体の総合的な対策を推奨している。

また、自動運転車の安全性を評価するため、ODDに起因するリスク、自動運転車に起因するリスク及びこれまでの実証における介入事例やヒヤリハット等に基づくリスクを踏まえたリスクシナリオ、対応及び試験方法の整理が求められている。リスクシナリオに係る安全性評価については、ISO34502[8]等に基づく安全性評価フレームワークを適用する等の方針が示されている。

| 項目 | 概要 |

| 障害物などの危険事象の認知 | 障害物などの検知可能な範囲及び障害物の識別方法、識別可能な内容を明確にできるよう整理する |

| 危機回避のための制御 | 歩行者等の飛び出し、交差点、横断歩道、合流・分岐その他の場面等の他の交通参加者との衝突等の危険がある場合において、自動運行装置が危険事象を認知後、制動・操舵により衝突等を回避することのできる範囲や回避に係る制御等の安全走行戦略を示す |

| 冗長構成 | 故障が発生しても機能を維持するため、自動運行装置のうち特定の機能が正常に作動しない状態において、残る機能の中で縮退して運行、又は安全に停止することが可能とするなどの冗長性を確保する |

| 周囲の交通参加者に対する安全確保 | 周囲の交通参加者の安全性を確保するため、ルート上のリスクシナリオを網羅的に洗い出し、必要な安全対策を講じる。この場合に講じる安全対策には、車両の性能及び機能の改善の他、路上駐車の排除、他の交通参加者などへの注意喚起なども含む |

| 外向けHMI (Human Machine Interface) の利用 | 「自動運行中」との表示に併記して自動運転車の運行様態の挙動(「停車します」、「バス停停止中」、「○秒後発車します」等)の表示を行うような、安全対策の一環として自動運転車と周囲の交通参加者のコミュニケーションツールとしての活用を想定した外向けHMIに係る装置を備える |

| 走路上の障害物に対する安全確保 | 走路上の障害物や路上横臥者など車体と衝突するおそれのあるものはセンサ認識系で検知し、衝突を回避する |

| 道路状況等を踏まえた安全確保 | インフラ協調等の走路上の設備から自動運転車への情報提供や、走路への他の交通参加者の侵入防止や走路上の障害物の排除を行う |

出典:国土交通省「自動運転車の安全確保に関するガイドライン」より弊社作成

5.自動運転移動サービスの事業化における懸念事項、リスク

(1) 社会受容性と旅客の安全確保

自動運転に対する市民のイメージは様々で、人間が運転するよりも高い安全性を実現するという印象を持つ者もいれば、漠然とした不安を抱える者もいるかもしれない。また、自動運転車が安全な運行を行うためには、交通参加者となる市民に配慮を求める場合があり、例えば低速で運行を行う自動運転車に対して無理な追い越しをかけないように理解を求める呼びかけを行うなどが考えられる。自動運転移動サービスが市民の交通手段として定着するには、自動運転に対する市民の不安を取り除き、正しい理解を深めていく必要があり、まずは有人による安全性を担保した上でレベル2実証実験を通じ、地域における自動運転移動サービスに対する認知拡大と理解促進を図っていくことが重要といえる(図12参照)。

図12 社会受容性の向上施策と主な対象者(23年度)

出典:国土交通省「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」

また、前述のとおり、車内の乗客の安全確保については、事業性を考慮すると事業者にとっては対応が困難なタスクもあり、取捨選択が必要となる。しかしながら、事業性を担保しつつも、乗客が安心して利用できるように自動運転車両において取り得る現実的な車内安全確保の取り組みの要件を定めていくことは、決して容易ではない。

乗務員が車内で安全確保を行うことができる一般の路線バスにおいてさえ、バスの発進時や到着時等の乗客の車内転倒事故は大きな問題であり、事業自動車総合安全プラン2025[9]にてバスの車内事故防止は依然として重要な問題として挙げられている。各社とも車内転倒事故の防止に注力し、乗務員による安全確認の徹底や乗客への着席の勧奨、ならびに利用方法の周知等様々な対策をとっているが、車内転倒事故の発生には頭を悩ませている実情がある。さらに、高齢化社会に伴う免許返納の推進等で、これまであまりバスに乗らなかった高齢者がバスを利用するなどにより、車内転倒事故のリスクが高まっていくと考えられる。車内に保安要員としての乗務員がいないレベル4自動運転においては、車内転倒事故を防止するために不必要な急加減速は防ぐとともに、利用者に対して、正しい利用方法を周知していく取り組みが非常に重要となり、具体的かつ現実的な施策を検討していく必要がある。

また、自動運転車における車内の安全確保で考慮しなければならないのは、転倒事故だけではない。緊急時の避難誘導等乗務員が担ってきた役割をどのように担保していくかも重要なポイントである。

(2) 重大な事故への対応

自動運転移動サービスの実装にあたっては、安全性を十分に確保する努力が不可欠であるが、サービスはまだ発展途上にあり、事故や交通トラブルが完全にゼロになるわけではない点を十分に踏まえた対応が望まれる。重大な事故は起こり得るという想定のもと、事業者は事前対策のみならず、事故発生時の対応についても検討を深めておくことが肝要である。

社会実装への移行段階であることを踏まえると、ひとたび事故が発生し、対応の不備によって被害が拡大すれば、事業者への信頼が損なわれるだけでなく、自動運転技術への疑念を生じさせ、実証実験や事業の継続に深刻な影響を及ぼす可能性に留意が必要である。国内外では、既に以下のような事例が発生している。

国外における重大な事故としては、2023年に米国の企業が運営する自動運転タクシーによる人身事故が挙げられる。この事故では、他車がはねた女性歩行者を同社の自動運転車が轢き、さらに数メートル引きずったまま走行して重傷を負わせたとされる。州の規制当局によれば、同社が事故調査の当初に提供した動画には、車両と女性が衝突するシーンだけが含まれており、衝突後の女性を引きずったまま路肩へ移動する部分は抜け落ちていた。この点について当局は問題視しており、同社に対して州内でのサービスの運行許可を即時停止させたうえで、事故の規模や重大性について適切な説明を怠ったとして、10万ドル(約1400万円)以上の罰金を科した。最終的には、この事故が引き金となり、同社はCEOの辞任や人員削減等の事業再編を余儀なくされるなど、大きな影響を受けた。

一方、日本国内では同様の重大な事故はまだ報告されていないが、自動運転の実証実験が進むにつれ、軽微な事故は増加している。2023年10月、前述の日本初のレベル4自動運転として始まった福井県永平寺町の自動運転車が、路上駐輪されていた無人の自転車に接触する事故が起こった。同町は主な事故原因となった障害物の検知能力の向上等、再発防止の対策を行うために約半年間運行を停止した[10]。2024年に入ってからは愛知県等でも次々と検知ミス等による事故が発生した。

これら国内外の事例を教訓としながら、自動運転車の責任ある社会実装をさらに推進するためには、事故が起き得ることを想定しながら具体的な対応策を検討していく必要があるといえる。特に、通常の事故等の対応措置では対処できない重大な事故、あるいは近年頻発化・激甚化する自然災害(ゲリラ豪雨等)が突発的に発生した場合、状況に応じた迅速な対応が求められるため、平時からの準備が整っていなければ、スムーズな対応は困難となる可能性が高い。従って、事業者としては、事故発生時の対応体制の整備、緊急時対応マニュアル・BCP等の作成や、それらを踏まえた定期的な教育訓練の実施が望まれる。

万が一重大な事故が発生した場合に必要になる主な対応項目は以下のとおりである。

- 情報収集体制の構築(現場への駆け付け要否を含む)

- 緊急時対応体制の構築(関係者連絡先一覧および連絡手段を含む)

- 人的被害(乗客・第三者)への対応

- 物的被害(第三者)への対応

- 行政機関等への報告

- 広報・メディア対応

- 事業中断・停止に関する判断

- 事故調査、再発防止案・事業再開に係る要領の検討

事故による被害・影響を最小限に抑えるには、正確な情報の迅速な入手、関係者との連携、被害者等への誠意ある対応、事故調査と再発防止策の策定、それらの対外発信が不可欠である。そのうち、車内に乗務員等がいないレベル4自動運転においては、通常に比べ現場の状況を把握することが難しく、事故発生時の被害者等への初動対応が遅れて致命的な事態を招く恐れがあるため、事業の特殊性等を踏まえた対応手順の整理やオペレーターの事故対応業務の詳細化が非常に重要となる。また、レベル4開始直後の事故については、それ以前の段階での事故よりも、社会的なインパクトが大きいと考えられ、広報対応をより慎重に行う必要があるといえる。いずれにおいても、重大な事故は起こり得るという前提のもと、準備を行っておくことが必要であることを改めて強調したい。

6.企業等に求められる対応

(1) 自動運転移動サービスを実装しようとする地方自治体・事業者等における対応

安全な自動運転移動サービスとして社会実装するためには、道路運送法の特定自動運行に係る箇所等関係法令を遵守し、市民が安心して利用できる安全な運行を実現することが求められる。そのためにまずは、ガイドラインが定める自動運転装置における安全設計に準拠することや、手引きに記載されているとおり、安全性を担保するための開発実施項目に確実に対応し、リスクシナリオに基づく安全管理を行うこと、社会受容性を高める施策を実施すること等が重要と考えられる。これらに加えて、ODDやサービス設計を踏まえて、現実的かつ実効的な車内安全確保の取り組みを検討すること、重大な事故や自然災害の発生に備え緊急時の安全管理体制を確立することが重要となる。

2024年10月、弊社の研究員と有識者とで自動運転の安全確保のためのガイドライン策定を目的とした検討会「自動運転安全管理体制ガイドライン策定プロジェクト」を立ち上げた。今後、自動運転移動サービスの実施主体に向けて情報発信を行っていくことを予定しており、ぜひご注目いただきたい。

(2) 一般企業の自動運転移動サービスの利用者に求められる対応

自動運転移動サービスを利用する立場の一般企業においては、日本各地で展開され得る自動運転移動サービスについて情報収集を行う必要がある。現時点で、業務上の移動、交通手段として利用する社員が現れる可能性は低いと考えられるが、来たる社会実装に向けて予め啓発を行っておくことは重要となる。実証実験で運行している自動運転移動サービスについては、その多くが適切な安全管理体制のもとに行われているため、社員への利用制限等は不要と考えられる。自動運転に対する理解を深める意味で、実験の実施主体からの案内を十分に理解した上で、利用を勧めることも検討されたい。

また、米国や中国等では自動運転移動サービスが既に社会実装されている都市もあるため、海外出張者や海外駐在員等がいる企業においては、現地で自動運転移動サービスを利用する際には、事業者が公開している利用にあたってのガイダンス等をよく確認することとその確認方法等を予め周知することが必要である。

7.おわりに

本稿では、「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」と「自動運転車の安全確保に関するガイドライン」の解説を通して、日本における自動運転移動サービスの社会実装に向けた取り組みの動向や企業に求められる対応を概観した。高齢化や過疎化等によって深刻化する様々な地域課題の解決策として期待される自動運転移動サービスが、市民が安心して使える公共交通として定着していくことが望まれる。

参考情報・サービスご案内

執筆コンサルタント

花島 健吾

運輸・モビリティ本部 第二ユニット 主席研究員

専門分野:交通事故リスク、運輸安全マネジメント

覃 文婷

ビジネスリスク本部 第二ユニット 主任研究員

専門分野:リスクマネジメント、海外危機管理

リスクマネジメント・危機管理マニュアル作成支援

危機対応訓練支援

運輸事業者向け 運輸安全マネジメント支援コンサルティング

脚注

| [1] | 「Project on Research, Development, Demonstration and Deployment (RDD&D) of Automated Driving toward the Level 4 and its Enhanced Mobility Services.」の略称 https://www.road-to-the-l4.go.jp/ |

| [2] | https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001746489.pdf |

| [3] | 国土交通省は米国のSAE(自動車技術会)が策定した基準をもとに自動運転のレベル分けを発表し、レベル4とは運転に必要なドライバーの能力(認知、予測・判断、操作)を、特定条件下で自動運転システムが替わって行うものとされている。 |

| [4] | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitaldenen/sougousenryaku/index.html |

| [5] | https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001726410.pdf |

| [6] | https://www.softbank.jp/drive/set/data/press/2022/shared/20220208_02.pdf |

| [7] | https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000307.html |

| [8] | https://www.iso.org/standard/78951.html |

| [9] | https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/news/anzenplan2025.html |

| [10] | 同町の自動運転サービスについて、元々2023年12月~2024年2月末までが冬季運休期間となるため、運休明けとなる3月から再開することとなった。 |