台湾0403花蓮地震の被害と企業対応について

- 自然災害

- 海外展開

2024/4/30

目次

- 台湾0403花蓮地震の被害概要

- 在台企業の対応状況

- 台湾の防災体制と本震災発災後の対応

- 災害発災時にとるべき対応

- おわりに

台湾0403花蓮地震の被害と企業対応について - リスクマネジメント最前線PDF

※本レポートは、発行日(2024年4月30日)までの情報に基づき作成されています。

執筆コンサルタント

高橋あゆみ

ビジネスリスク本部 ビジネスリスク第三ユニット 上級主任研究員

専門分野:地政学リスク

佐藤 太一

ビジネスリスク本部 ビジネスリスク第二ユニット 主任研究員

専門分野:防災・BCP

2024年4月3日に発生した台湾0403花蓮地震では、最大震度6強を観測した。震源地の花蓮県を中心に死者・負傷者が生じ、ビルの倒壊、落石や土砂崩れによる道路の寸断等の被害が報告されている。

本稿では、台湾における被害概要を整理した上で、在台企業の対応状況、台湾の防災体制と今回地震発災後の対応、及び、災害発災時にとるべき対応について述べたい。

1.台湾0403花蓮地震の被害概要

(1) 地震の概要

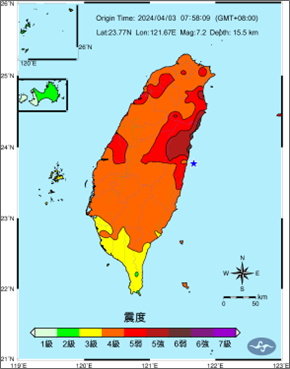

台湾中央氣象署によると、現地時間の 2024年4月3日午前7時58分、台湾東部海域の深さ15.5キロメートルを震源とするマグニチュード7.2の地震が発生した。この地震を、本稿では「0403花蓮地震」、または、本地震という。本地震により、震度6強が花蓮県和平郷(和平郷は花蓮県北部に位置する)、震度6弱が花蓮県花蓮市で観測されたほか、台湾北西部の台北市、桃園市、新竹県で震度5弱と、広い範囲で強い揺れが観測された。

なお、台湾の震度階級は、日本の震度階級と同様である[1]ことから、本稿では、台湾中央氣象署が観測した震度を、日本式の表記法で記載している。

本地震に伴い津波も発生したが、台湾で観測された津波高は最大で82cmであり[2]、津波による甚大な被害は報告されていない。

図1 本地震の震度分布図

出典:中華民國交通部中央氣象署「震度圖」

※台湾東部海域の星印が震源

(2) 人的被害

本地震により、17人の死亡が確認され、2人が行方不明である[3]。

建物倒壊が原因と見られる死者は1人である一方で、落石等が原因とみられる死者が複数発生している[4]。落石等の土砂災害による死者が相対的に多い背景には、花蓮県北部にある太魯閣(タロコ)国立公園等山間部の観光地等が激しい揺れに見舞われ、土砂災害が多発したことがある。一方、建物倒壊に起因する死者が相対的に少ない背景には、台湾における建物耐震化の取り組みが進められてきた[5]こと等により、建物被害が抑制されたことがあると考えられる。

(3) インフラ被害

インフラへの被害も多数発生した。地震発生から1週間程度でインフラ被害の多くが復旧したが、一部、復旧活動が続いている。

ライフライン被害

上水道、電力、通信等のライフラインへの被害は、下表の通り、地震発生から1週間のうちに大部分が復旧した。

通信基地局の被害に対しては、衛星基地局を設置するなどして通信環境の確保が図られている。なお、台湾政府は4月10日をもって通常体制に復帰しており[6]、中華民國内政部消防署「消防防災e點通」における、下掲表の出典資料の更新は4月10日までとなっている。

| 項目 | 影響件数 | 未復旧の件数 | |||||||

| 4月3日 21:00 |

4月4日 21:00 |

4月5日 21:00 |

4月6日 21:00 |

4月7日 21:00 |

4月8日 19:00 |

4月9日 18:00 |

4月10日 17:00 |

||

| 上水道 | 122,241戸 | 14,718戸 | 3,776戸 | 712戸 | 160戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 |

| 電力 | 372,947戸 | 10,735戸 | 337戸 | 337戸 | 327戸 | 327戸 | 311戸 | 62戸 | 43戸 |

| 通信 基地局 |

80か所 | 60か所 | 48か所 | 46か所 | 46か所 | 43か所 | 40か所 | 36か所 | 29か所 |

出典:中央災害應變中心「0403花蓮地震災害應變處置報告」各号をもとに弊社作成

道路被害

太魯閣(タロコ)国立公園を通り台湾を東西につなぐ省道8号線や、台湾東部を南北につなぐ省道9号線、花蓮市から南へ海沿いを走る省道11号線等に被害が発生した。

省道8号線で落石等が発生するなどして、観光地等に、一時は700人以上が孤立することになった。道路上の孤立については、4月8日に解消された。

省道9号線においても、花蓮県北部で落石等が発生し、一時、花蓮県と台北市等台湾北部との交通が一時寸断された。その後、4月7日に制限付きで通行再開している。

なお、国道(高速道路)には重大な被害が発生していないが、花蓮県に国道(高速道路)が敷設されていない[7]ことに注意が必要である。

図2 道路被害の状況

出典:國家災害防救科技中心「0403花蓮地震中央災害應變中心第2 次工作會報暨情資研判會議」

弊社にて上図に道路名を吹き出しで追記

鉄道被害

台湾の主な鉄道には、台湾高速鉄道、台湾鉄道、「捷運」(MRT:Mass Rapid Transit、都市部の公共交通機関)の3種類がある。これらの鉄道は概ね早期に運行を再開したが、「捷運」(MRT)のうち新北MRTにおいては高架橋が損傷し、一部運休が続いている。各鉄道の状況を以下に述べる。

台湾高速鉄道においては、地震発生当日の4月3日に運行を再開した。

台湾鉄道においては、花蓮県及びその北側に位置する宜蘭県において、落石や線路の変状等の被害が発生したが、4月4日に全線で運行を再開した。

「捷運」(MRT)においては、台北MRT、桃園MRT、台中MRT、高雄MRT及び新北MRTの淡海線・安坑線の2路線は4月3日から運行再開した。

新北MRTの環状線においては、中原駅・板新駅間において高架橋のズレが発生し、景安駅に停車していた列車が脱線するなどの大きな被害が発生した。環状線の新北産業園駅・板橋駅間で、4月3日のうちに運行を再開し、その後、中和駅・大坪林駅間(列車が脱線した景安駅を含む)で4月7日に運行を再開した。板橋駅・中和駅間の復旧には時間を要する見込みである[8]。

図3 鉄道被害の状況(下図右側の写真に高架橋被害が示されている。)

出典:國家災害防救科技中心「0403花蓮地震中央災害應變中心第2次工作會報暨情資研判會議」

航空・海運被害

航空便には、地震による顕著な影響は発生しなかったとされる。

海運については、4月4日から正常運航に復帰した。

2.在台企業の対応状況

(1) 半導体産業

台湾の半導体受託製造(ファウンドリ)世界最大手の TSMC は、北西部の新竹市、中部の台中市、南部の台南市等の複数の製造拠点で地震による一時避難対応等を行ったものの、主要な製造設備に大きな被害はなく、発災後10時間以内に工場設備の70%以上が復旧した。4月5日の会見で同社は、一部の製造ラインを除いて復旧済みで、2024年の通年の収益見通しは変更しないと発表した。

同じくファウンドリ大手のUMCは新竹市および台南市等の製造拠点で自動安全機構が稼働し製造ラインが停止したものの、4 月 3 日発災日時点で生産・出荷とも既に通常どおり稼働しており、財務への大きな影響はないとしている。

(2) 観光産業

台中市の太魯閣国家公園は本地震で落石、トンネルの崩落、土砂崩れ等の被害が発生し、4月3日に5日間の休園、立ち入り禁止を発表した。そのうち、公園内の南西側に位置する合歓山地域については地震被害が軽微であったとして4月12日から立ち入りを再開したものの、その他の大部分の地域は立ち入りが禁止されている。なお、内政部の発表によると、太魯閣国家公園の被害復旧には10億台湾元が必要とされる。

図4 太魯閣国家公園内の被害状況

出典:太魯閣国家公園「合歡山地區開放部分高山步道及遊憩服務據點」

園内にあるホテルは 6 月末までの休業を発表しているが、太魯閣国家公園の休園期間は現状未定であるため、公園の休園にあわせホテルの休業期間も長期化する恐れがある。太魯閣山月村は、本地震による被災で廃業を発表した。

| 施設名 | 状況 |

| 太魯閣国家公園 | 一部を除き閉園中、期間は未定 |

| 天祥晶英酒店(シルクスプレイスタロコ) | 6月末まで休業 |

| 太魯閣山月村(タロコビレッジホテル) | 再開を断念、廃業を発表 |

出典:太魯閣国家公園、天祥晶英酒店、各公式ホームページ

3.台湾の防災体制と本震災発災後の対応

(1) 台湾の防災体制

台湾では、1999年の921地震を契機とし、2000年に「災害防救法(日本の災害対策法に相当)」を制定、行政院(行政府)に中央防災委員会を設置し、建物の耐震基準を厳格化するなどの対策を進めてきた[9]。日本と同様に、国・県(中央政府直轄市を含む)・郷(日本とは行政区分が異なるため明確に比較はできないが、日本の町や村にあたる)の3段階体制で防災計画が策定されており、災害発災時は避難場所・避難所が開設される。

日本の緊急速報と同様、「災防告警細胞廣播訊息系統(PWS:Public Warning System)」と呼ばれる政府の緊急警報システムが存在し、そのうち「地震速報」ではマグニチュード5.0以上、震度4以上が想定される県市に対し、テレビ放送やスマートフォン等を通じて警報が発信される[10]。

また、行政院国家科学技術委員会(日本の旧科学技術庁に相当)と内政部は共同で、甚大な被害を引き起こす可能性が高い活断層を選定した大規模地震シミュレーションを定期的に実施している。具体的には東琉球地盤の沈下による花蓮沖が震源のマグニチュード8.0の大地震等を想定し、3D地盤振動シミュレーションで建物倒壊や人的被害、インフラ被害の規模を予測し、防災対策に反映している。

近年は地域防災体制の強靭化に取り組んでおり、体制整備の動きは以下の通りである。

地域防災体制の構築、強靭化

台湾では、日本の防災制度にならい自主防災組織の設置を進め、防災訓練も地域ごとに官民で連携のうえ実施してきた。2022年6月、行政院は地域防災の強靭化を目的に、地方行政における地域防災拠点の運営ガイドラインである「各直轄市、縣(市)政府災害協作中心運作指引(中央政府直轄市・県(市)における災害協力センターの運営に関する指針)」を発表した。このガイドラインでは、地方行政の下部行政単位である「市」「区」「鎮」レベルでの平時・有事における防災体制構築の指針を示しており、指針の中では平時における強度の高い災害訓練の実施やボランティアの育成、有事における民間団体との協力、ボランティアの受け入れも細かな行政単位で地域ごとに実施することを推奨している。

また、日本の防災士資格制度を参考に、民間の防災士の育成に取り組んでいる。2018年から育成を開始し、2024年3月時点で25,904人が防災士登録をしている。人口100人あたりの防災士数は0.1人と日本の0.2人よりも少ないものの、日本の防災士制度が2002年から開始したことを鑑みると台湾では5年余りで急速に防災士の育成が進んでいると言える。

| 国 | 防災士登録者数 | 人口 | 人口100人あたりの防災士数 | 制度開始年 |

| 台湾 | 25,904人 | 2,342万人 | 0.1人 | 2018年 |

| 日本 | 284,566人 | 1億1,452万人 | 0.2人 | 2002年 |

情報発信、啓発

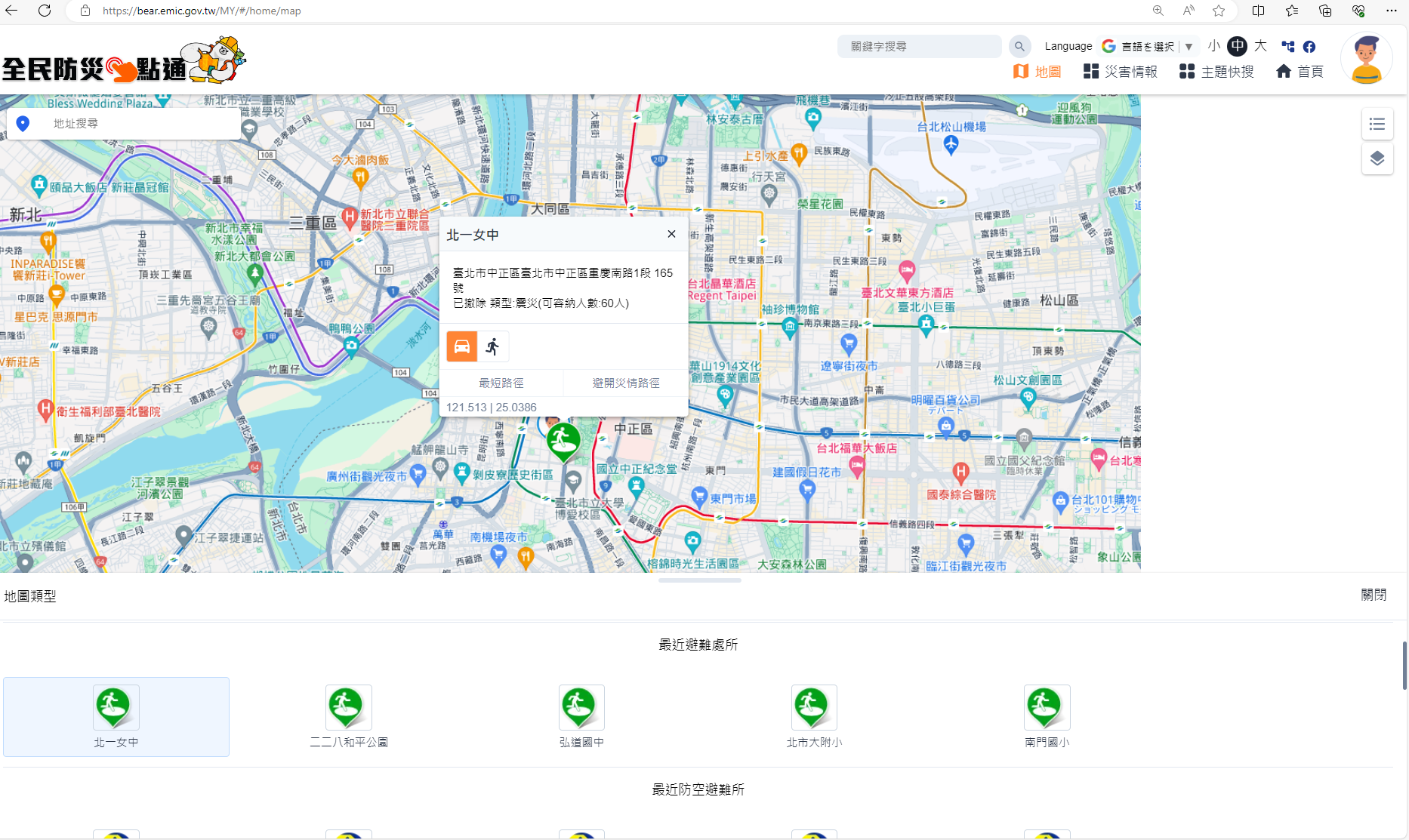

内政部消防署は防災用オンラインプラットフォーム「全民防災e點通[12]」で、災害につながり得る降雨量、風速、紫外線量等の気象情報、交通事故予防の観点からの道路通行状況を平時から公開している。災害発災時の避難場所・避難所等についても常時確認が可能である。地震・津波に関するハザードマップも閲覧できる。

また、同プラットフォームでは地震、火災、台風、水難事故等の各種災害の発災に備え、防災知識を教える動画コンテンツも提供されている。災害発災後はインフラの損傷・復旧状況、人的被害状況、避難者数等のデータをリアルタイムで公開している。

(2) 本地震発災後の官民の対応

花蓮県での官民対応

花蓮県政府は本地震の発災直後に避難所を8箇所開設し、複数の民間団体と連携のうえ運営している。一般的に、花蓮県は台北市や新北市等の大都市部と比較して地域住民同士の交流が活発であると言われる。今回の発災後の迅速な対応には、地方コミュニティにおける日頃の地域住民同士の密接な人間関係が奏功したとの指摘がある。また花蓮県は仏教系の宗教法人慈済会の本部があり、同法人の慈善団体である仏教慈済事業基金会が民間部門の中心となり、発災当日の早い段階で避難所内のパーテーションの提供・設置、温かい食事の提供等を行った。花蓮慈済会は発災から24分後に「0403花蓮地震災害ケア・緊急体制」を独自に発動し、傘下の医療機関である花蓮慈済病院も緊急体制に入り、病院の内外において被災者の傷病の対応を実施するなど積極的に活動している。

また、4月15日に内政部の林右昌部長が立法院(議会)内政委員会で行った報告によると、前述の半導体受託製造(ファウンドリ)世界最大手TSMCの慈善団体であるTSMC慈善基金会は、花蓮市の清掃チームに常駐し、被災した住宅の修繕等の対応を実施中である。

中央政府の対応

行政院は4月3日を起点とし花蓮県を「防災救助法」における被災地に認定した。花蓮県政府に緊急対応用予算として 億台湾元を割り当てるほか、死傷者やその家族に対し弔慰金の支払い対応を実施するとした[13]。被災地に認定された花蓮県の被災者は、金融面での支援として債務の返済期限延長や借入金の利子の補填を受けることができる。

また、立法院の第1党である国民党の議員団は4月15日に「震災復興特別条例」の草案を提出した。内容は被災地復興支援を目的に150億台湾元の予算を割り当てるものである。

4.災害発災時にとるべき対応

平時における企業の対策

- 在留届の提出(3カ月以上滞在の場合)や外務省の海外安全情報無料配信サービス「たびレジ」の登録(出張等)を適切に実施し、災害時に外務省や日台交流協会(以降、交流協会)が円滑に安否確認を実施できるようにする[14]。

- 事業所の入居ビルは耐震新基準[15]を満たしたものとする。出張時のホテルや駐在員住居の選定時も同様である。

- 企業の事業所および駐在員自宅に飲用水、食料、非常用トイレ等の備蓄品を用意する。

- 防災用オンラインプラットフォーム「全民防災e點通」で企業事業所および駐在員自宅最寄りの避難所を確認のうえ、防災訓練を実施する。「全民防災e點通」では付近の避難所の収容人数、避難所までの経路等が確認可能である。

図5 「全民防災 e 點通」

出典:中華民國内政部消防署「全民防災e點通」

有事に企業がとるべき対応

台湾における災害発災時に企業がとるべき基本的行動は日本国内と同様である。企業は従業員の安否を確認し、日本本社への報告と合わせて交流協会へも確認結果を報告する必要がある。日本人の被害全体把握のため、従業員の人身に被害が生じた場合も、企業単位もしくは商工会等の団体を通じ交流協会へ報告することが望ましい。

- 緊急地震速報や津波警報を受けた安全確保の実施

- 従業員の安否確認対応、日本本社への報告、交流協会への報告の実施

日台交流協会は「緊急事態が発生した場合には、在留届の情報を基にし、当協会から電話連絡やメールサービスを通じて皆様の安否確認を行うほか、外務省から安否確認等を目的としたショートメッセージサービス(SMS)が届くこともあります。」としている。安否確認用の SMS への返信には「X:HELP!(要救援)」と「Y:BUJI(無事)」の 2 種があり、救援が必要な際は「X」で返信する[16]。

安否確認 SMS を受信しなかった場合も、各企業は社内規定(震度●以上等)に基づき従業員および帯同家族の安否を確認し、日本本社への連絡とともに交流協会にも報告を実施する。

なお、交流協会は「緊急事態が発生した際、日本台湾交流協会には各種照会が殺到し、電話が通じにくくなる状況が懸念されます。電話回線を確保する観点から、台湾日本人会・台北市日本工商会、またその他の団体・組織に所属している方は、同団体・組織を通じてお問い合わせください」としている。そのため、上記団体・組織に所属の企業が連絡・照会をする際は、先に各団体に連絡をすることが望ましい。

- 在台従業員から日本の家族への連絡

発災直後は輻輳により日本への連絡(電話、メール、SNS 等)が通じにくい可能性がある。通信復旧次第従業員が個別に家族に安否連絡をし、難しい場合は企業の日本本社や交流協会を通じて連絡をすることが望ましい。

- 必要に応じた緊急通報の実施

地震により火災が発生した際等の緊急通報連絡先は「119」である。また、中国語での通報が困難である場合は、外国人専用ホットラインに連絡することも可能である(24時間、英語対応)[17]。

- 適切な情報源での情報収集

外務省海外安全ホームページでの情報確認、防災用オンラインプラットフォーム「全民防災e點通」、交通部公路局のホームページ等適切な情報源を活用した周辺被災状況の情報収集をすることが望ましい。

図6 道路交通状況(赤い線箇所で災害により通行制限)

出典:中華民國交通部公路局「智慧化省道即時資訊服務網」

5. おわりに

本稿では、台湾で発生した0403花蓮地震の被害の概要と、台湾における防災体制について述べた。

本地震で特筆すべき点として①強く揺れたエリアが観光地・山地であったことから、土砂災害や落石被害が中心となったこと、②地方コミュニティにおける平時の密接な人間関係が奏功し、行政のみならず民間団体や地域住民一丸となった発災後の迅速な対応が実現したことが挙げられる。

本地震発災後に見られた防災体制における官民の柔軟な連携は在台企業の事業所や、日本国内の防災体制見直しにおいても参考となるであろう。

一方で、日系企業の事業所の多くがある台北市の中心部等で、今回の花蓮県での災害対応がそのまま再現できるとは言い切れない。都市部で強い揺れが発生した場合は、強く揺れるエリアの建物の耐震強度や密度が、被害の大小を左右する。また、台北市等の都市部では日本の都市部と同様、近隣住民間の関係希薄化が進み、災害発災後の円滑・機動的な地域防災対応の妨げとなる可能性が指摘される。

在台企業におかれてはまず事業所建物の耐震対策を実施しておくこと、平時から防災用オンラインプラットフォーム「全民防災e點通」を活用するなど台湾の防災制度を把握し、自社のみならず近隣企業や地域住民と共同での防災訓練を企画・実施するなど、地域防災へ積極的に参画することが望ましい。

本稿が貴社における防災・事業継続の取り組みの一助となれば幸いである。

参考情報・サービスご案内

執筆コンサルタント

高橋あゆみ

ビジネスリスク本部 ビジネスリスク第三ユニット 上級主任研究員

専門分野:地政学リスク

佐藤 太一

ビジネスリスク本部 ビジネスリスク第二ユニット 主任研究員

専門分野:防災・BCP

事業継続/BCM・BCP

海外展開

脚注

| [1] | 台湾の震度階級と日本の震度階級が同様のものかという、BuzzFee 社の取材に対し、日本の気象庁担当者はほぼ同様の ものと考えてよいと回答している。ただし、当該取材の際は、台湾の震度階級には震度6強・6弱・5強・5弱の強弱の区分が採用されていなかったが、現在では同区分が採用されている。なお、アメリカ等で「改正メルカリ震度階級」が採用されているが、日本の気象庁によると、日本の震度階級を「改正メルカリ震度階級」に厳密に換算することは難しいとされる。 (出典)瀬谷健介「台湾地震『震度7級』日本の震度7とほぼ同じ激しさの”根拠” 日台気象当局」『BuzzFeed News』 (2018年2月7日)https://www.buzzfeed.com/jp/kensukeseya/taiwan-earthquake-1 中華民國交通部中央氣象署「35. 何謂震度?」https://scweb.cwa.gov.tw/zh-TW/Guidance/FAQdetail/36 気象庁「MM震度階(改正メルカリ震度階)と気象庁震度階級はどのように対応するのですか?」 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/faq/faq27.html#6 |

| [2] | 中華民國交通部中央氣象署「海嘯資訊」https://scweb.cwa.gov.tw/zh-tw/tsunami/details?fileString=11300303 |

| [3] | 共同通信「台湾地震、死者17人に 行方不明の鉱山作業員、遺体発見」(4月13日18時3分、47NEWSに掲載)https://www.47news.jp/10786973.html |

| [4] | 本章の記載した事実の出典は、特に説明の無い限り、中央災害應變中心「0403花蓮地震災害應變處置報告」の第1報~第21報である。最新の情報は4月10日時点となる。なお、当該報告の閲覧にあたっては、中華民國内政部消防署「消防防災e點通」の「歷年災害專區」を用いた。中華民國内政部消防署「歷年災害專區」https://bear.emic.gov.tw/MY/#/home/disasterInfo/history |

| [5] | 台湾の耐震基準の変遷については、次のコラムを参照のこと。木村江里「台湾東部沖地震(0403 花蓮地震)と台湾の耐震基準の変遷」https://www.tokio-dr.jp/publication/column/111.html |

| [6] | 中央災害應變中心「0403花蓮地震中央災害應變中心第二十一次工作會報暨情資研判會議紀錄」 |

| [7] | 中華民國交通部高速公路局「國道路線指引集」https://www.freeway.gov.tw/way_net.aspx |

| [8] | 年高華謙、齊藤啓介(編集)「地震で一部区間不通のメトロ環状線 復旧には少なくとも1年以上か/台湾」『フォーカス台湾』(2024 年 4 月 25 日)https://japan.focustaiwan.tw/travel/202404250004 |

| [9] | 人と防災未来センター「台湾921大地震からの25年間における防災システムの軌跡」https://www.dri.ne.jp/wp/wp-content/uploads/dra2024_shao_j.pdf |

| [10] | 災防告警細胞廣播訊息 https://cbs.tw/disaster |

| [11] | 中華民國内政部消防署防災士統計(24年3月時点)https://rtp.nfa.gov.tw/dp/statistics、日本防災士機構(24 年 3 月時点)https://bousaisi.jp/aboutus/#anchor01 |

| [12] | 中華民國内政部消防署「全民防災e點通」https://bear.emic.gov.tw/MY/#/ |

| [13] | 中華民國行政院 「本院新聞」(2024年4月4日)https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/4443e73e-1501-4828-810a-e45cb0eea0a9 |

| [14] | 日台交流協会「緊急情報」https://www.koryu.or.jp/safety/emergency/ |

| [15] | 木村江里「台湾東部沖地震(0403花蓮地震)と台湾の耐震基準の変遷」https://www.tokio-dr.jp/publication/column/111.html |

| [16] | 日台交流協会「台湾における一斉通報・安否確認のためのショートメッセージサービス(SMS)の運用開始」https://www.koryu.or.jp/safety/emergency/sms/ |

| [17] | 日台交流協会台北事務所「緊急連絡先」 https://www.koryu.or.jp/safety/contact/taipei/會報暨情資研判會議紀錄 |