「2024年問題」における現況と解決に向けた取組

- 交通リスク

2024/3/22

目次

- 「2024年問題」とは

- 改善基準告示の改正

- 各運送事業における「2024年問題」をとりまく概況

- 「2024年問題」解決に向けた取組

- おわりに

「2024年問題」における現況と解決に向けた取組 - リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

亀井 拓也

運輸・モビリティ本部 第二ユニット 上級主任研究員

専門分野:交通リスク、運輸安全マネジメント

長時間労働の是正や多様で柔軟な働き方の実現等を図るため、2018年に働き方改革関連法が公布された。同法は2019年から順次施行されているが、トラック、バス、タクシーといった自動車運転業務における時間外労働の上限規制については期間に猶予が与えられ、適用は2024年4月からと定められた。また運転者の拘束時間等を定めている「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下、「改善基準告示」)についても、同時期から制限が強化される。これら2024年4月からの時間外労働や拘束時間等の規制強化によって、運転者による輸送量が制限され、物流や人流の停滞につながる可能性がある。いわゆる運送業界の「2024年問題」である。

本稿では直前に迫った「2024年問題」について、改善基準告示といった関係法令の内容や、「2024年問題」をとりまく運送業界の概況、および解決に向けた取組事項等について解説する。

1. 「2024年問題」とは

(1)働き方改革関連法

働き方改革関連法は、正式名称を「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」といい、2018年7月6日に公布され、2019年4月1日より順次施行されている。労働者が多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進することを目的としており、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保等のための措置を講じている。働き方改革関連法のポイントは、以下の3点である[1]。

① 時間外労働の上限規制

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定しなくてはならない。

② 年次有給休暇の取得義務化

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を取得させなければならない。

③ 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

同一企業内において、正社員と非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与等の個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止される。

一方で、トラック、バス、タクシーといった自動車運転業務については、当該法案の検討時においては、前述の時間外労働規制の内容と労務実態との乖離が大きかった。物流や人流への影響を勘案し、自動車運転業務においては上限規制の猶予と上限時間の緩和措置が設けられた。具体的には、以下のように定められた。

- 時間外労働の上限規制:2024年4月1日から適用

- 時間外労働の上限:(臨時的な特別な事情がある場合に限り)年960時間(休日労働を含まない)を限度に設定(原則は月45時間、年360時間としている)

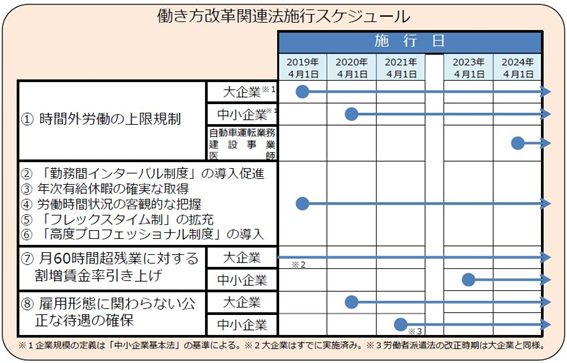

なお上記の上限規制の猶予は、自動車運転業務のみではなく、建設事業や医師等にも定められている。参考として働き方改革関連法施行スケジュールを図1に示す。(ただし上限は、建設事業では年720時間、医師は年1860時間といったように、詳細は業務によって異なっている)

図1 働き方改革関連法施行スケジュール

出典:厚生労働省 愛知労働局「『働き方改革関連法』の概要」より抜粋

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_kintou/hatarakikata/newpage_01128.html

(2)運送事業における「2024年問題」

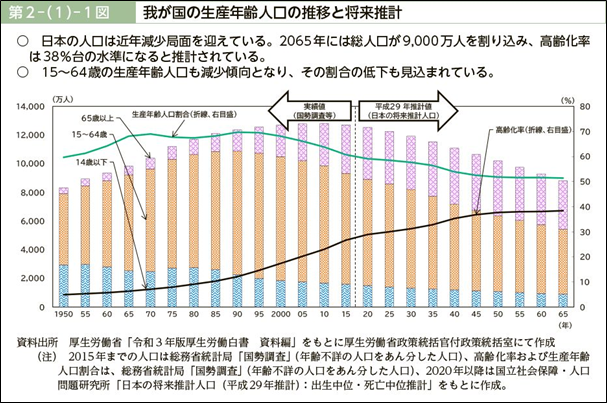

自動車運転業務の時間外労働の上限規制が、2024年4月より適用されるが、同時期には、運送事業運転者の拘束時間等を定めている改善基準告示も制限が強化される。これにより運転者の稼働時間が減り、輸送能力が不足する見通しとなることを、運送事業における「2024年問題」という。「2024年問題」が特に課題視される背景には、国内の生産年齢(15~64歳)人口減少等に伴う運転者不足が影響するところも大きい。図2に生産年齢人口の推移と今後の見通しについて示す。日本の人口は2010年頃から減少傾向となっており、生産年齢人口の割合は1990年代から低下の一途を辿っている。現状では、運転者の稼働時間がそのまま物流や人流の輸送量に直結するといえる。時間外労働等の規制強化により運転者一人の稼働時間が減ることに対して、単純に運転者数を増やして輸送量を維持することが困難であり、「2024年問題」の解決にあたっては多角的な取組が求められている。

図2 日本の生産年齢人口の推移と将来推計

出典:厚生労働省「令和4年版 労働経済の分析-労働者の主体的なキャリア形成への支援を通じた労働移動の促進に向けた課題- 第Ⅱ部 労働者の主体的なキャリア形成への支援を通じた労働移動の促進に向けた課題 第1章 我が国の労働力需給の展望と労働移動をめぐる課題」より抜粋 https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/21/backdata/02-01-01.html

2. 改善基準告示の改正

改善基準告示では、自動車運転者の健康確保や輸送の安全確保等の観点から、トラック、バス、タクシー等の運転者に対して、拘束時間の上限、休息期間等における基準について定められている。改善基準告示は2022年12月に改正され、2024年4月からの時間外労働の上限規制とともに、新基準が適用される。トラック、バス、タクシー等の事業ごとにおける適用後の基準について、それぞれ表1~3に適用前との比較にて示す。事業ごとに基準が若干異なっているため、複数の事業を展開している場合は注意が必要である。

| 表1 トラック運転者の改正改善基準告示のポイント(基本的な事項のみ抜粋) | |||

| 区分 | 適用前(2024年3月以前) | 適用後(2024年4月以降) | |

| 拘束時間 | 1年 | 3,516時間 | 原則3,300時間 |

| 1カ月 | 原則293時間 | 原則284時間 | |

| 1日 | 原則13時間 上限16時間 (15時間超えは週2回まで) |

原則13時間 上限15時間 (14時間超えは週2回までが目安) |

|

| 休息期間 | 1日 | 継続8時間 | 継続11時間が基本 (下限9時間) |

| 運転時間 | 1日 | 2日平均で9時間 | 変更なし |

| 1週間 | 2週間平均で44時間 | 変更なし | |

| 連続運転時間 | 4時間以内 (運転の中断は1回連続10分以上、合計30分以上) |

4時間以内 (運転の中断は1回おおむね連続10分以上、合計30分以上) |

|

| 出典:厚生労働省「トラック運転者の長時間労働改善に向けた改善ハンドブック」をもとに弊社作成 https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/pdf/handbook-truck.pdf |

|||

| 表2 バス運転者の改正改善基準告示のポイント(基本的な事項のみ抜粋) | ||||

| 区分 | 適用前(2024年3月以前) | 適用後(2024年4月以降) | ||

| 拘束時間 ※A、Bは いずれかの 基準を選択可 |

A | 1年 | ー | 原則3,300時間 |

| 1カ月 | ー | 原則281時間 | ||

| B | 4週平均1週 (52週) |

65時間 | 65時間 (52週:3,300時間) |

|

| 1日 | 原則13時間 上限16時間 (15時間超えは週2回まで) |

原則13時間 上限15時間 (14時間超えは週3回までが目安) |

||

| 休息期間 | 1日 | 継続8時間 | 継続11時間が基本 (下限9時間) |

|

| 運転時間 | 1日 | 2日平均で9時間以内 | 変更なし | |

| 1週間 | 4週間平均で40時間以内 | 変更なし | ||

| 連続運転時間 | 4時間以内 (運転の中断は1回連続10分以上、合計30分以上) |

変更なし | ||

| 出典:厚生労働省「バス運転者の長時間労働改善に向けた改善ハンドブック」をもとに弊社作成 https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/pdf/handbook-bus.pdf |

||||

| 表3 ハイヤー・タクシー運転者の改正改善基準告示のポイント(基本的な事項のみ抜粋) | ||||

| 区分 | 適用前(2024年3月以前) | 適用後(2024年4月以降) | ||

| 日勤勤務 | 拘束時間 | 1カ月 | 299時間 | 288時間 |

| 1日 | 原則13時間 上限16時間 |

原則13時間 上限15時間 (14時間超えは週3回までが目安) |

||

| 休息期間 | 継続8時間 | 継続11時間が基本 (下限9時間) |

||

| 隔日勤務 | 拘束時間 | 1カ月 | 262時間 | 変更なし |

| 2暦日 | 21時間 | 22時間 (2回の隔日勤務平均で21時間以内) |

||

| 休息期間 | 継続20時間 | 継続24時間が基本 (下限22時間) |

||

| 出典:厚生労働省「ハイヤー・タクシー運転者の長時間労働改善に向けた改善ハンドブック」をもとに弊社作成 https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/pdf/handbook-taxi.pdf |

||||

時間外労働の上限規制や改正改善基準告示を踏まえ、運送事業者においては、主に以下について取り組む必要がある。

- 就業規則の見直し

- 36協定届

- 運行管理規程の見直し

- 勤怠管理システム等の導入や見直し

- 業務時間の把握・分析および拘束時間上限を超える運行等の見直し 等

また全日本トラック協会における貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)においても2023年度申請から時間外労働短縮の取組が追加され[2]、日本バス協会における貸切バス事業者安全性評価認定制度(SAFETY BUS)についても審査内容が変更される見込みであり[3]、それぞれ申請に向けては必要な対応が求められる。

3. 各運送事業における「2024年問題」をとりまく概況

(1)トラック事業

長時間労働の常態化

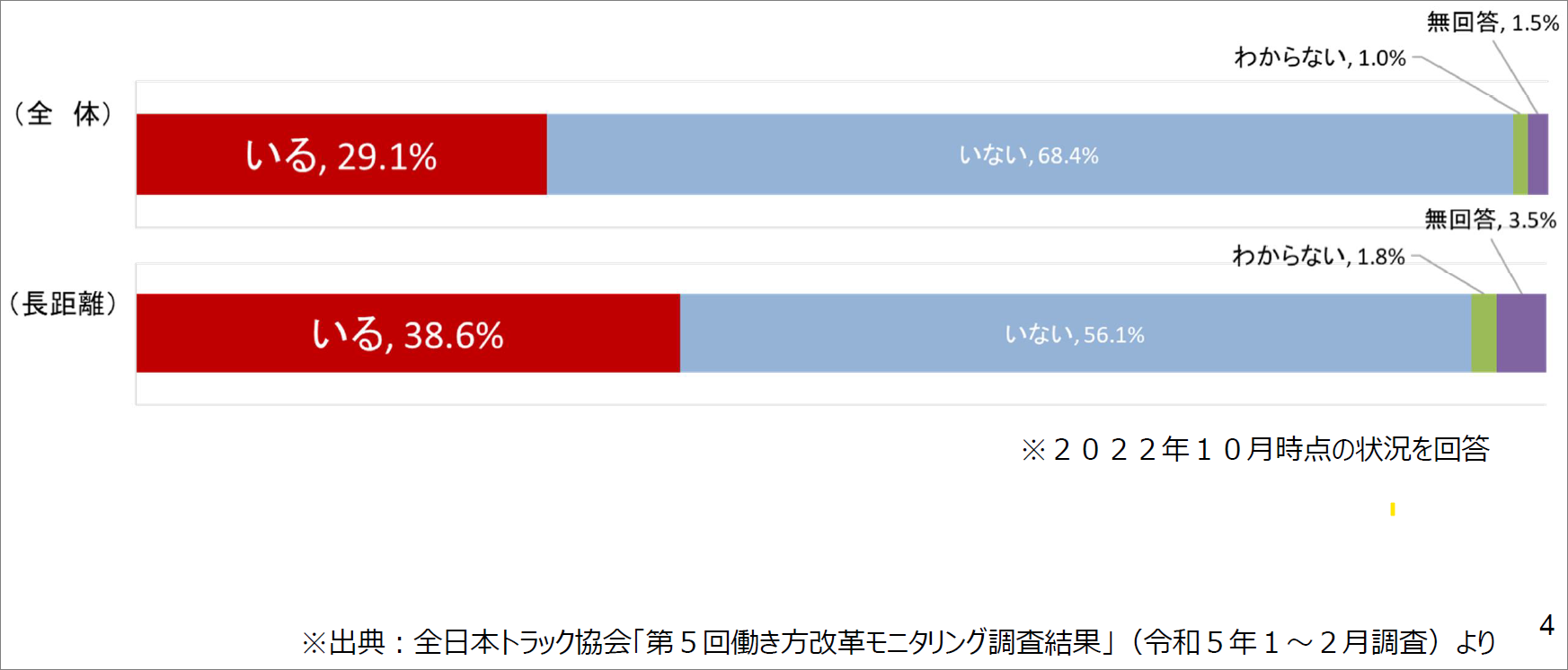

トラック事業においては、とりわけ時間外労働が問題視されているといえる。全日本トラック協会におけるトラック事業者に対するアンケート結果(2022年10月時点)によると、2024年4月以降の時間外労働の上限である960時間を超える運転者の有無について、全体の約3割の事業者が「いる」と回答している(図3)。

図3 時間外労働年960時間超となる運転者の有無について

出典:国土交通省 第23回物流小委員会「【資料1】物流の「2024年問題」について」より抜粋 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001620626.pdf

このため、2024年4月以降の関係法令改正に対して特に対策を講じない場合、

「1日に運ぶことができる荷物の量が減少」

⇒ 「トラック事業者の売上・利益の減少」

⇒ 「運転者の収入(残業代等)の減少」

⇒ 「収入減少による運転者不足の加速」

となることが懸念されている。NX総合研究所によると、具体的な対策を行わなかった場合、2024年度には輸送能力が約14%(4億トン相当)不足し、さらにその後も対応を行わなかった場合は、2030年度には輸送能力が約34%(9億トン相当)不足することが見込まれている[4]。物流の輸送量低下は、国民全体の生活に対する影響も大きいため特に衆目を集めており、運送事業の「2024年問題」は「物流危機」ともいわれ、主にトラック運送に対する問題を指すことが多い。

物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン

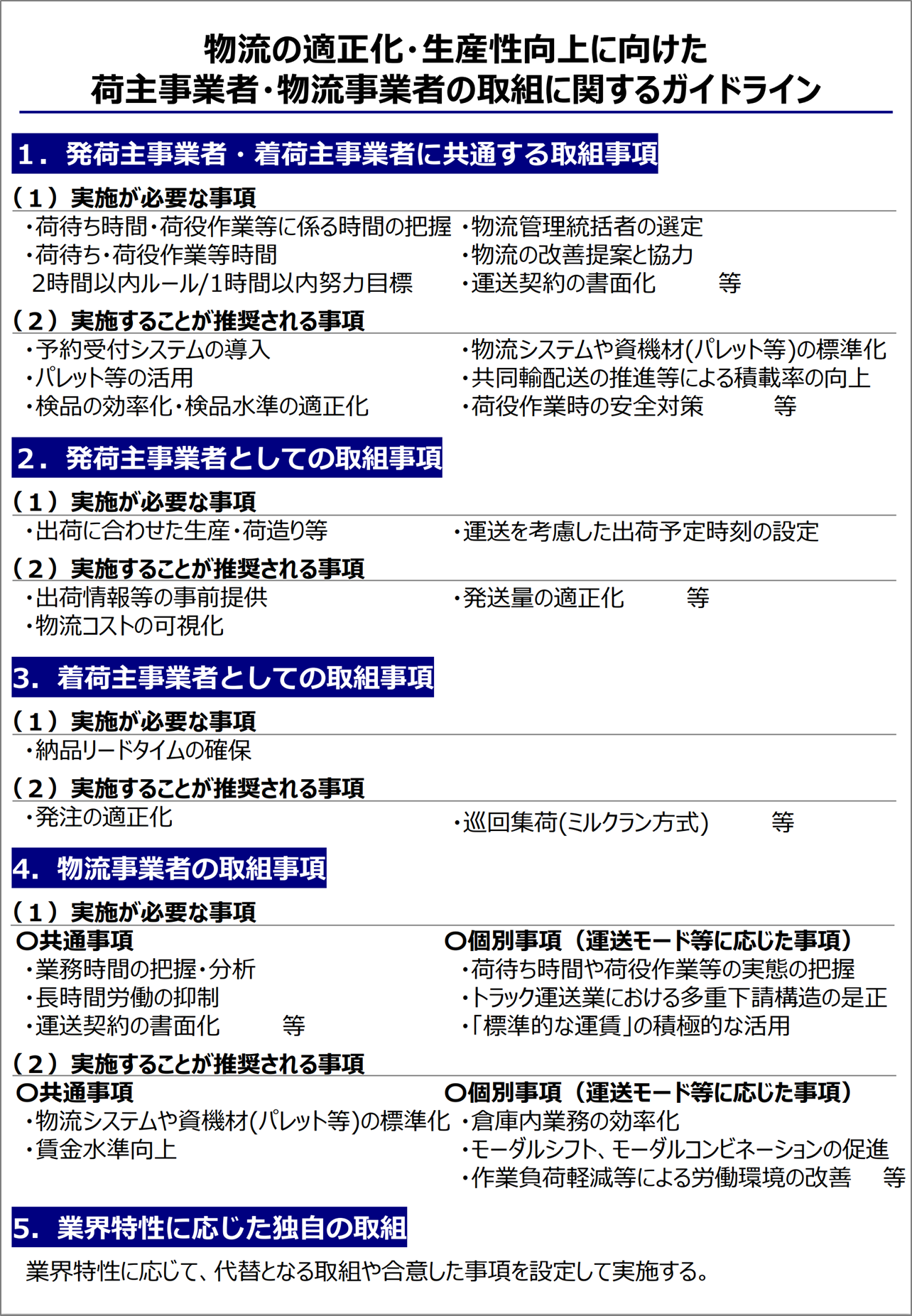

2023年には、直面する「2024年問題」に際して、相次いで政府の取組指針が策定されている。2023年6月、「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」において、荷主企業、物流事業者(運送・倉庫等)、一般消費者が協力して物流を支えるための環境整備に向けて、「商慣行の見直し」、「物流の効率化」、「荷主・消費者の行動変容」における抜本的かつ総合的な対策を示した「物流革新に向けた政策パッケージ」を取りまとめた[5]。また同「政策パッケージ」に基づく施策の一環として、経済産業省、農林水産省、国土交通省は、「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」も併せて策定している。ガイドラインでは、物流の適正化・生産性向上を図るために発荷主事業者、物流事業者(運送・倉庫等)、着荷主事業者が連携・協働するとともに、図4に示す諸事項に取り組むこととしている。

また2023年10月には、賃上げや人材確保等、早期に具体的な成果が得られるよう可及的速やかに各種施策に着手するとともに、2030年度の輸送力不足の解消に向けて、可能な施策の前倒しを図るべく、必要な予算の確保も含め緊急的に取り組む事項として「物流革新緊急パッケージ」も策定された[6]。

図4 「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」の概要

出典:経済産業省等「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン(概要版)」

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001612797.pdf

荷待ち・荷役作業時間の実態

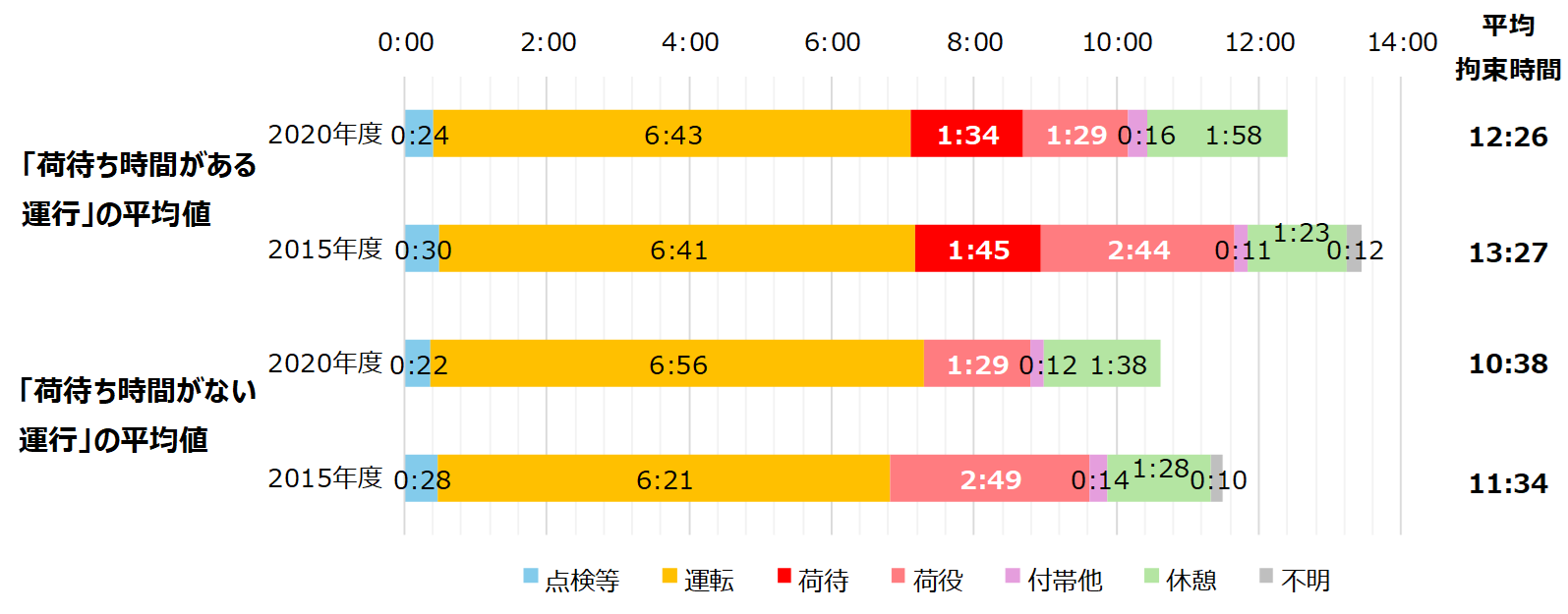

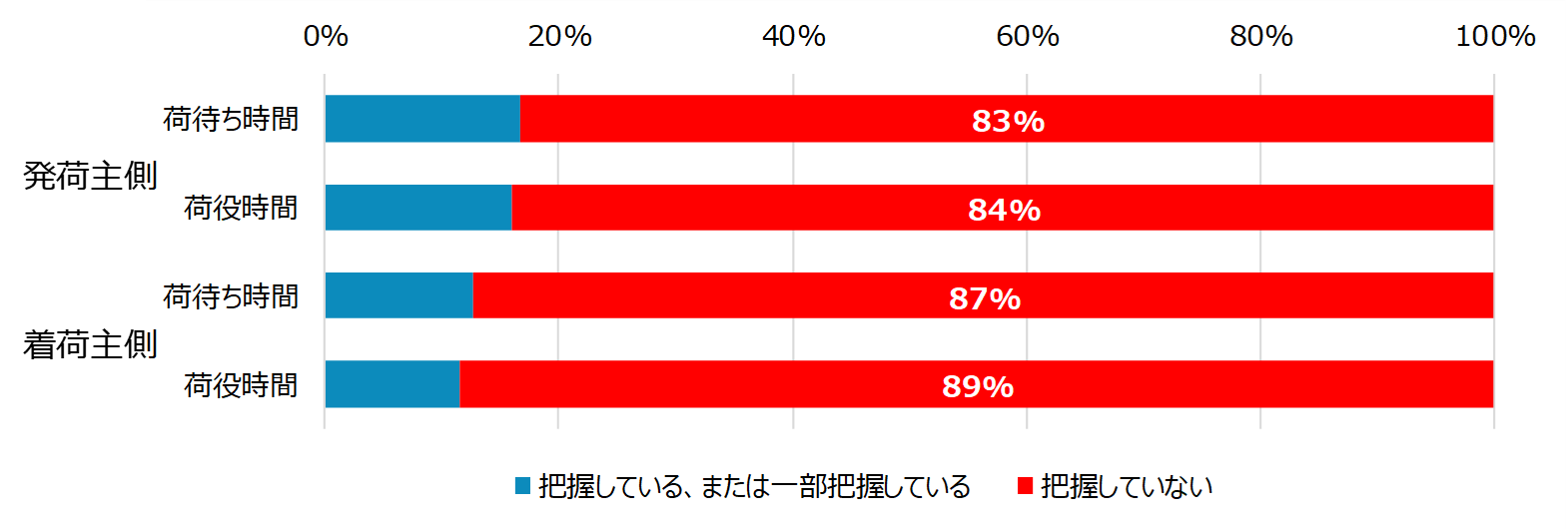

前述のガイドラインにおいては、荷主の実施事項として「荷待ち・荷役作業等時間 2時間以内ルール/1時間以内努力目標」が定められている。2020年度時点での調査によると、「荷待ち時間がある運行」の平均値は、荷待ち時間と荷役時間を合わせると約3時間という実態であり、2時間以内ルールに対しては2020年時点ではまだ差が大きい結果であった。また、荷主が荷待ち・荷役時間を把握しているかどうかについては、2022年度時点においては、8割以上の荷主が把握していないという結果も得られている。荷待ち時間と荷役時間の削減は、荷主と運送事業者が連携して取り組むべき課題であるが、まずは荷待ち・荷役時間や作業内容の実態について、荷主と運送事業者の双方が適切に把握したうえで、改善取組を推進することが求められる。

図5 1運行あたりの拘束時間とその内訳(トラック運転者調査)

出典:国土交通省「トラック輸送状況の実態調査結果(全体版)」をもとに弊社作成 https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001409525.pdf

図6 荷主における荷待ち・荷役時間の把握状況

出典:国土交通省「持続可能な物流の実現に向けた検討会(第9回) 参考資料4 荷主事業者の物流情報の把握状況等に関する実態調査結果(事務局)」をもとに弊社作成

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001603969.pdf

(2) バス事業

新型コロナウイルス感染拡大によるバス事業の縮小

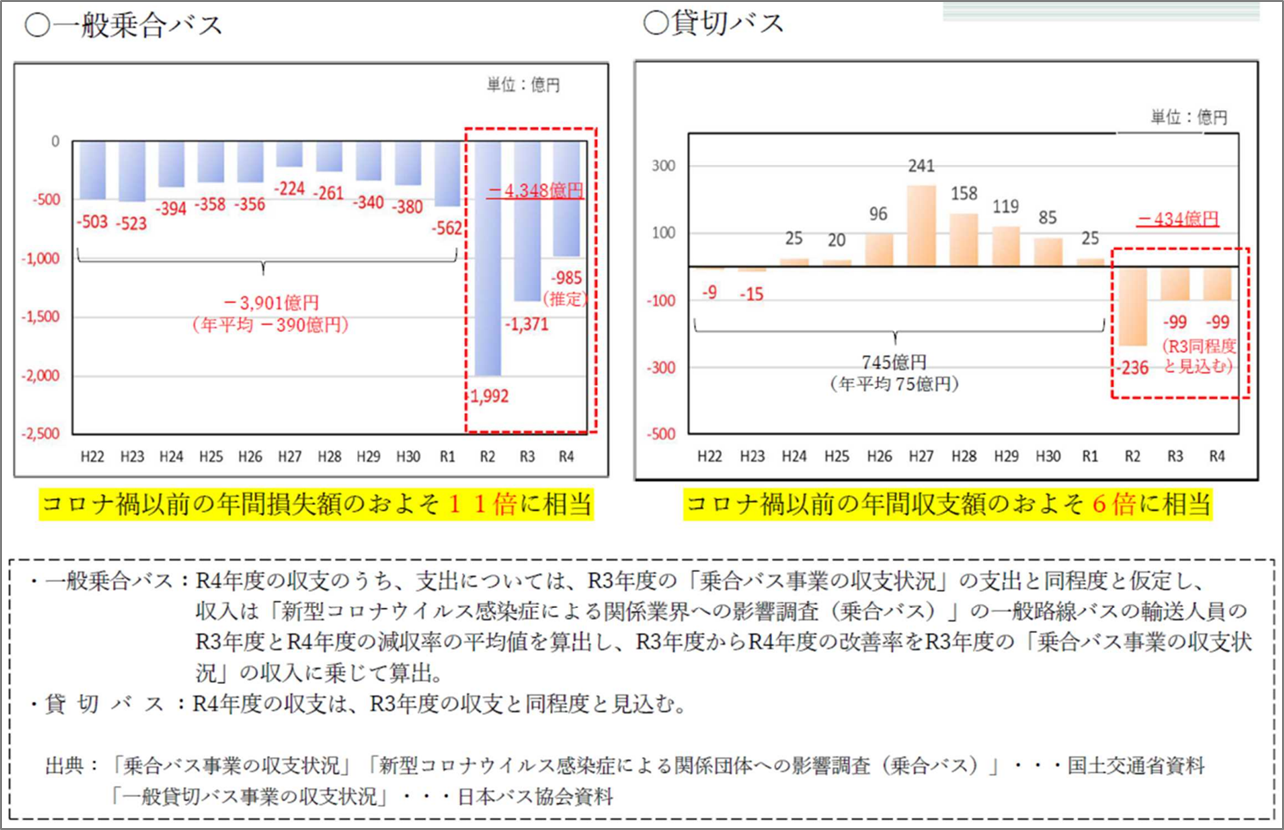

バス事業においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、特に厳しい経営環境に直面した。日本バス協会の試算によると2020年度から2022年度までの3年間における路線バス(一般乗合バス)の赤字は4,000億円を超え、貸切バスでは400億円を超えることが見込まれている(図7)。また帝国データバンクによる2022年度末時点の調査によると、2023年中に約8割の路線バス事業者が減便・廃止するとあり、2024年以前において、運転者不足もすでに深刻な状態であることが分かる[7]。2024年の改正改善基準告示への対応のもと、同等の輸送規模を維持しようとする場合は運転者の人員も増やす必要があるが、新型コロナウイルスよるバス事業経営への圧迫により、現状すぐには賃上げによって運転者を増員しにくい環境下にある。根本にある運転者不足解決に向けた糸口が見えにくい状況であり、2024年以降も路線縮小が進むものと考えられる。

図7 コロナ禍によるバス事業への影響について

出典:国土交通省「第58回国土幹線道路部会 【資料4】(公社)日本バス協会 提出資料」より抜粋 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001634143.pdf

繁忙期における長時間労働

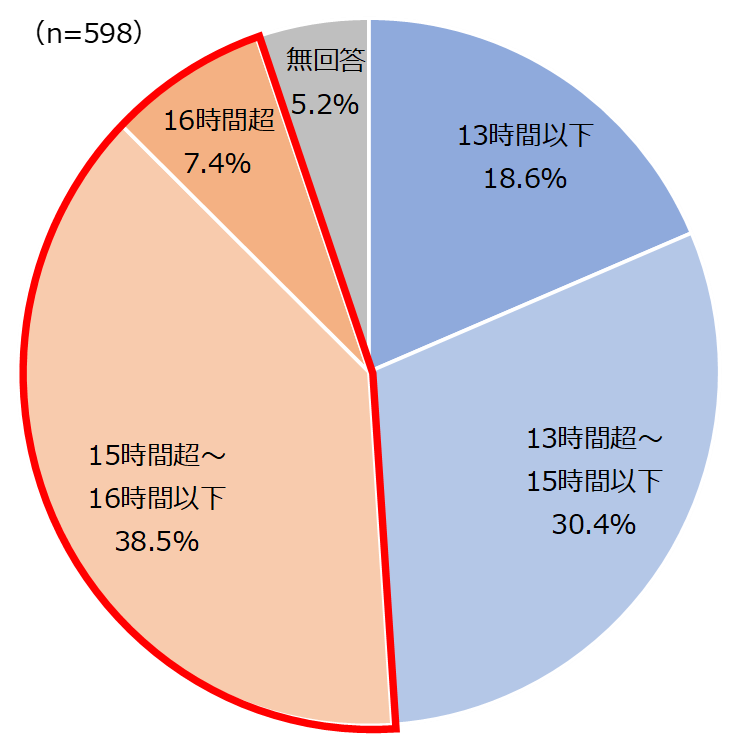

貸切バス事業においては、観光シーズン等における繁忙期とそれ以外の閑散期との労働時間の差が大きいといわれている。バス運転者アンケートによると、コロナ禍以前である2019年の繁忙期における1日の拘束時間は、半数近くが15時間を超える回答であり、これは2024年の改正改善基準告示においては上限を超えるものとなる(図8)。2023年5月に、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類感染症に引き下げられたことに伴い、観光バス需要も回復してきているといわれている状況ではあるが、2024年4月以降では、コロナ禍以前と同等の体制で実施できない運行も多いことが見込まれる。2023年8月には、貸切バスにおける公示運賃の改定があり、運賃の下限額が引き上げられ、上限額が撤廃された[8]。改定の背景は、運転者確保に向けた運転者の待遇改善や、安全投資への取組促進等のためである。改定を受けて自社運賃を見直すにあたっては、繁忙期の長時間労働の是正を図るべく、時期ごとの運賃設定によって繁忙期の平準化を図る等、閑散期の利用促進につなげる取組も適宜検討する必要がある。

図8 繁忙期における1日の最長拘束時間について(バス運転者調査)

出典:厚生労働省「第5回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会資料 【資料1】自動車運転者の労働時間等に係る実態調査結果(概要)」をもとに弊社作成

(バス運転者に対する調査で、2019年1~12月までにおいて最も忙しかった日にて回答) https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000772176.pdf

(3)タクシー事業

運転者不足と顕著な高齢化

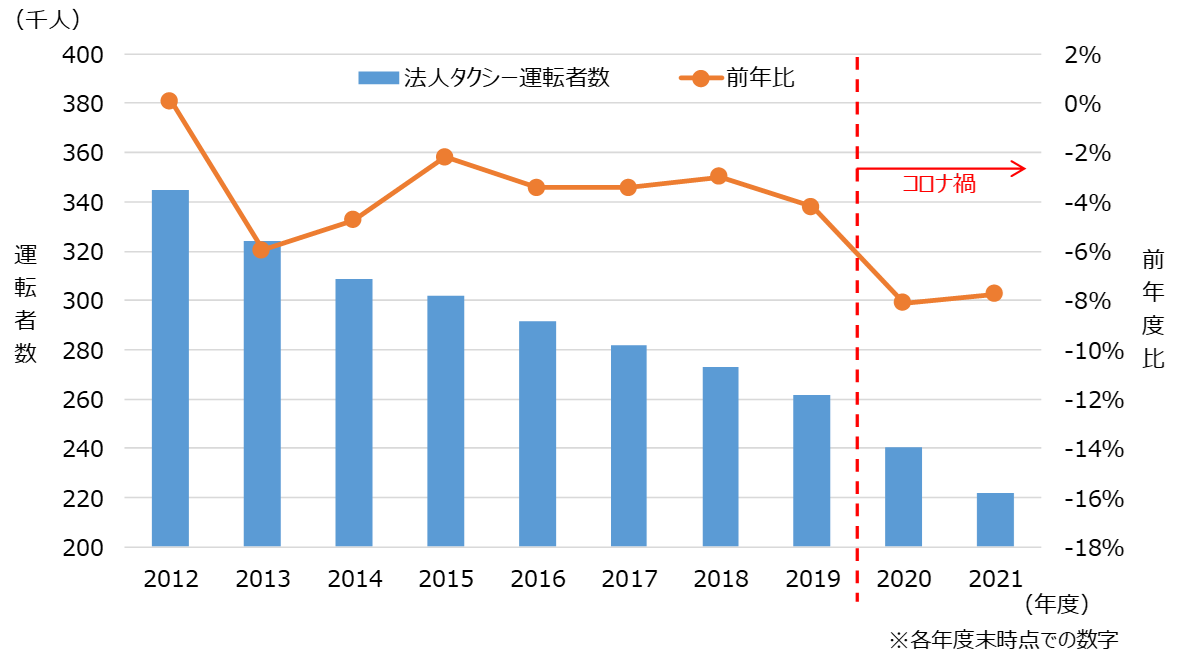

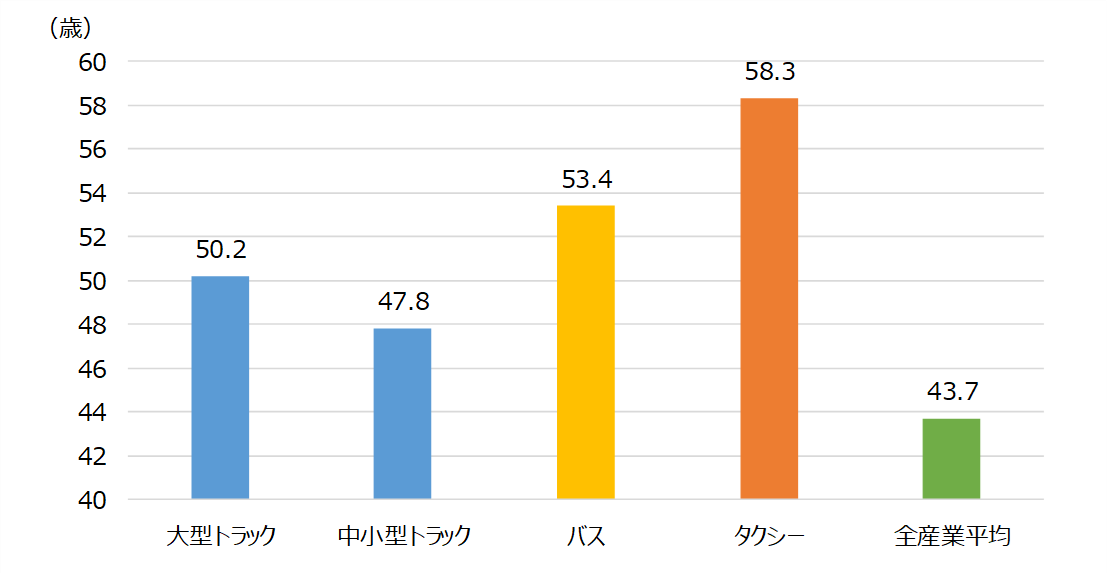

タクシー事業においても運転者不足は深刻であるといえる。コロナ禍以前よりタクシー運転者数は年々減少している傾向にあり、コロナ禍によってさらに運転者の減少が加速している(図9)。前述した観光需要と同様に、2023年はタクシー需要においても回復しつつあるといわれているが、改正改善基準告示により、2024年4月以降は運転者一人の稼働時間を上げることによって需要に対応することは難しくなる。また特にタクシーは、トラックやバスと比較しても運転者の高齢化が進んでいる状況下にある(図10)。このため稼働時間の増加は、輸送の安全におけるリスクも考慮する必要がある。

図9 法人タクシー運転者数の推移

出典:国土交通省「数字で見る自動車2023 タクシー事業の運転者数の推移」をもとに弊社作成 https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001610966.pdf

図10 運転者の平均年齢(2022年7月調査時)

出典:厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」をもとに弊社作成 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chinginkouzou.html

ライドシェア

2023年12月のデジタル行財政改革会議(第3回)において、デジタル行財政改革中間とりまとめ(案)が公表された。そのなかの取組の一つとして、タクシー運転者不足等の課題に対応すべく、第二種運転免許を持たない一般運転者が有償で顧客を送迎するライドシェアを、2024年4月から条件付きで解禁する方針を明らかにした[9]。当該制度においては、運転者の教育、運行管理、車両整備管理、運送責任はタクシー事業者が負い、運賃もタクシー運賃と同額とされている。タクシー事業者は、安全面において運転者の技量の把握および向上、継続教育の実施にも配慮が必要となる。

なお、ライドシェアについては本稿と併せて以下の弊社コラム・レポートも参照されたい。

コラム「ライドシェアが2024年4月に条件付きで解禁されます」

リスクマネジメント最前線2024 NO.2「ライドシェアの現状・見通しと企業等に求められる対応」

4. 「2024年問題」解決に向けた取組

前章で各運送事業における「2024年問題」をとりまく状況について述べたが、根本にある運転者不足の解決を図らない限りは、2024年以降も輸送量の減少は加速されていき、我々の生活が制限されることにもつながっていく。運転者不足の改善に向けて、運送事業者には運転者採用を強化する取組推進が期待されている。代表的な取組を以下に示す。

- 免許取得のための運転者自社養成制度の導入

- 時短勤務導入等の勤務形態の多様化

- 社内教育制度の充実化

- 職場環境・設備の改善

- 子育て支援制度の見直し

- ハラスメント撲滅等の組織づくり

- 賃上げに向けた輸送運賃等の見直し

一方で、運転者不足は社会全体の問題に起因するものであり、事業者努力のみで解決できるものではない。運転者不足や輸送量の増強に向けては、国による各種制度改正を踏まえた取組も活発化している。前述したライドシェアについてもその一種であるが、本章ではそうした国が主体となって推進されている代表的な取組について記載する。

運転免許受験資格見直しに伴う若年層運転者の活用促進

2020年の改正道路交通法により、2022年5月13日から、大型免許、中型免許、第二種免許の受験資格が緩和され、「受験資格特例教習」を修了することにより、19歳以上で、かつ、普通免許等を受けていた期間が1年以上あればこれらの免許を受験することができるようになった[10]。これを受けて2024年2月には、京都市内の路線において、19歳の路線バス運転者が誕生したことも話題となった[11]。運転者の確保と高齢化対策における改正であり、運送事業者においては、制度活用と併せて、若年層運転者に対する教育制度の見直しや充実化等も期待される。

外国人運転者雇用

トラック、バス、タクシー運転者不足を背景に、2023年9月、国土交通省は外国人労働者の在留資格である特定技能の対象として、自動車運送業を追加する検討に入ったことが報道された[12]2023年度中の実現を目指すものとされている。新たなリソースの誕生が期待される一方で、外国人運転者の活用には、言語・車両構造・交通ルールの違い等による壁も厚いものと思われることから、課題解決に向けた取組も併せて求められる。

自動運転

近年、世界中で自動車の自動運転の取組が推進されているが、米国カリフォルニア州サンフランシスコ市では、2023年8月に自動運転による完全無人タクシーの運行が開始された。日本国内においても自動運転による輸送分野での活躍が期待されている。2022年4月に公布された改正道路交通法によって、2023年4月より、限定地域でのレベル4に相当する無人自動運転が解禁され[13]、同年5月には、国内で初めて福井県永平寺町によるレベル4での自動運転移動サービスが開始された[14]。2023年11月には、国内初となる自動運転大型バスによる隊列走行の実証実験が東広島市で実施され[15]、2024年度には、新東名高速道路(駿河湾沼津SA~浜松SA)の深夜時間帯に自動運転車用レーンを設定し、レベル4自動運転トラックの実現に向けた実証実験を実施予定とするなど[16]、運送事業における官民による自動運転の取組が引き続き推進されている。

貨客混載

バス、タクシー、トラック、および飛行機や船舶等によって、貨物と旅客を一緒に輸送する形態を貨客混載という。運転者不足に対応すべく、2017年には、旅客、貨物の両運送事業の許可をそれぞれ取得した場合には、乗合バスについては全国で貸切バス、タクシー、トラックについては過疎地域において、一定の条件のもとで貨客混載を行うことができるよう措置が講じられた。2023年5月には、過疎地域以外においても具体的なニーズが確認できたことを踏まえ、貸切バス、タクシー、トラックについても、地域の関係者による協議が調ったことを条件として、貨客混載の対象地域を全国に拡大する制度改正が実施された[17]。トラック事業者においては輸送量の増強、バス、タクシー事業者においては新たなる収益の確保が期待される。一方で、従来は貨物、旅客を分離して輸送する事業を基本としていたことから、業務が複雑化することが想定され、業務手順の見直しや運転者教育等の取組が必要であり、導入後スムーズに運用されるまでには一定の期間を要するものと考えられる。

モーダルシフト

モーダルシフトとは、トラック等の自動車で行われている貨物輸送を鉄道や船舶の利用へと転換することをいう。モーダルシフトの主な効果は、トラック輸送から環境負荷の小さい鉄道や船舶での輸送に切り替えることによって、CO2排出量を大幅に削減することができることであり、地球温暖化対策を目的としている[18]。モーダルシフトには、トラック運転者不足対策としての役割も期待されている。鉄道や船舶では一度に大量の貨物を輸送できるため、特に長距離輸送においてはコスト面でのメリットもある。一方で、鉄道、船舶での輸送は天候や自然災害の影響を受けやすく、遅延リスクもトラックに比べて大きい。また鉄道、船舶は基本的に定められたダイヤで運行していることから、ルートも限定的であり柔軟な輸送に対応しにくい。そのような課題面も踏まえ、今後さらにモーダルシフトの推進を強化すべく、前述の「物流革新に向けた政策パッケージ」のとりまとめを受け、2023年11月に国土交通省「官民物流標準化懇談会 モーダルシフト推進・標準化分科会」において、モーダルシフトの推進およびコンテナ等の導入を促進するための「各検討事項に関する方向性と施策」がとりまとめられた[19]。

5.おわりに

本稿では、「2024年問題」の背景や改正改善基準告示の内容、およびトラック、バス、タクシー事業における「2024年問題」をとりまく状況等について述べた。最後に、「2024年問題」等の対応・解決にあたって、運送事業者が中心となって取り組む主な内容について表4にまとめたので、参考にされたい。また、トラック輸送の効率化にあたっては、荷主が主体的に取り組むべき内容も多い。荷主の主な取組事項についても、表5に整理する。

物流・人流は我が国のあらゆる産業を支えているものであり、国民全体の生活に直結するものである。「2024年問題」、ひいてはその後も継続される人手不足の問題の解決にあたっては、国・地方自治体、運送事業者、荷主等の関係者等が連携・協働することによって、引き続き改善に向けた取組を推進することが求められる。一方で前述の通り、物流・人流は国民全体が関わる課題でもある。例えば物流においては不要な再配達を防ぐなど、運送関係者以外の方においても本稿によって運送事業の現状を理解し、行動を考える契機になれば幸いである。

表4 「2024年問題」に向けた運送事業者の主な取組事項

| 項目 | 取組事項 |

| 時間外労働の上限規制や 改正改善基準告示への対応 |

|

| 輸送効率化に向けて取組を 検討すべき事項 |

|

| 運転者の採用促進等に向けて 検討すべき事項 |

|

| 各種助成金等の活用 |

|

出典:既出出典をもとに弊社作成

表5 「2024年問題」に向けた荷主の主な取組事項

| 項目 | 取組事項 |

| 発着荷主 共通 |

|

| 発荷主 |

|

| 着荷主 |

|

出典:経済産業省等「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」をもとに弊社作成

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001612798.pdf

参考情報

執筆コンサルタント

亀井 拓也

運輸・モビリティ本部 第二ユニット 上級主任研究員

専門分野:交通リスク、運輸安全マネジメント