ライドシェアの現状・見通しと企業等に求められる対応

- 交通リスク

2024/2/29

目次

- はじめに

- 世界のライドシェア制度の状況

- 日本のライドシェア制度の状況

- 企業等に求められる対応

- おわりに

ライドシェアの現状・見通しと企業等に求められる対応 - リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

田畑 要輔

運輸・モビリティ本部 運輸・モビリティ第二ユニット 上級主任研究員

専門分野:交通事故リスク、運輸安全マネジメント、運輸事業向け生産性向上支援

日本政府はデジタルを最大限に活用して公共サービス等の維持・強化ならびに地域経済の活性化を図ること等を目的に、デジタル行財政改革会議にて各種検討を行い、交通分野の取り組みとしてライドシェアの部分的解禁の方向性についてとりまとめた。本稿では、世界のライドシェアに関する制度や状況、日本の既存の制度を概観し、新たなライドシェア制度と企業等に求められる対応について概説する。

1.はじめに

2023年12月20日のデジタル行財政改革会議(第3回)[1]において、日本政府はデジタル行財政改革中間とりまとめ(以下「中間とりまとめ」という。)を公表した。急激な人口減少社会に対応するため、利用者起点で国の行財政のあり方を見直し、デジタルを最大限活用して公共サービス等の維持・強化ならびに地域経済活性化を図ることを目的に、各種検討事項がとりまとめられた。中間とりまとめにおける交通分野の取り組みの一つとして、第二種運転免許を持たない一般運転者が有償で顧客を送迎するライドシェアを2024年4月から条件付きで解禁する方針を明らかにした。

図1 デジタル行財政改革会議の様子

出典:首相官邸ホームページ[2]

中間とりまとめでは、地域交通に関して人口減少等に伴う交通需要の減少とコロナ禍も相まって、タクシー等の運転者不足が深刻化する一方で、インバウンド観光や季節・時間帯等で変動する移動需要に的確に対応するサービス提供の仕組みが不足していると述べている。この課題への対応として、地域の自家用車や一般運転者を活かしたライドシェアに関する仕組みを創設すること等が盛り込まれた。本稿では、世界のライドシェアに関する制度や状況、日本の既存の制度を概観し、新たなライドシェア制度の要点について述べる。なお、本稿において、ライドシェアは「自家用車を利用した一般運転者が有償で移動サービスを提供するもの」と便宜的に定義した。

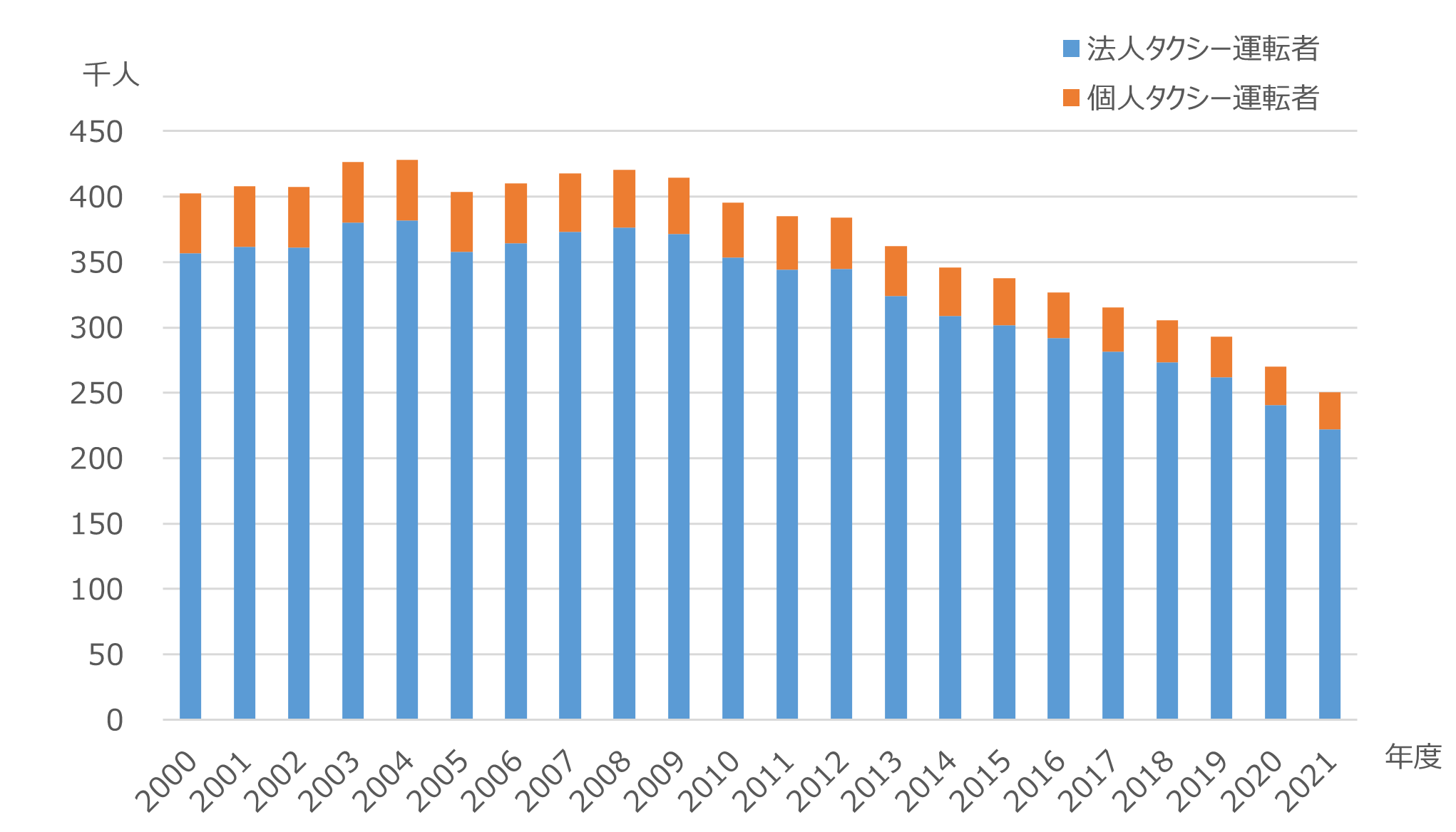

図2 日本のタクシー運転者数の推移

出典:国土交通省「数字で見る自動車2023」[3] をもとに弊社作成

2.世界のライドシェア制度の状況

(1)世界各国のライドシェア制度

欧米を中心にICTを活用したサービス基盤(以下、プラットフォームという。)を用いて個人の財やサービスを仲介するビジネスが拡大し、ライドシェアもその1つとして世界各国でビジネス展開されている。一方で、このような仲介ビジネスは各国の法制度等と整合性が確保されていない場面もあり、訴訟、労働問題に発展している例も散見される。

各国におけるライドシェア制度には大別すると2つのパターンがあり、表1のように採用されている。

a. Transportation Network Company(以下、TNC)型

規制当局がプラットフォーム事業者をTNCと位置づけ、TNC事業者に対し許認可等を与える制度。TNC事業は運送サービスを直接行わず、プラットフォームを通じて運転者と利用者を仲介する。TNC事業者が運転者管理を行う。

b. Private Hire Vehicle(以下、PHV)型

規制当局が運転者に対して許認可等を与える制度。運転者は当局が定める要件を満たすことにより登録、車両管理等を行う。プラットフォーム事業者は運転者のライセンスを確認することでプラットフォームを利用させ、運転者と利用者を仲介する。

| 表1 各国のライドシェアの採用制度 | ||

| 制度区分 | 国名 | 概要 |

| TNC型 | アメリカ | プラットフォーム事業者への許可制。 事業者は、運転者の事故歴や犯罪歴の確認、車両点検有無の確認等の責務を負う。 |

| カナダ | 同上 | |

| メキシコ | 同上 | |

| ブラジル | 同上 | |

| インド | プラットフォーム事業者、車両に規制あり。 | |

| PHV型 | イギリス | 事業者、運転者、車両に規制あり。 運転者は犯罪歴や健康状態等の確認、語学能力等の合格が必要。 |

| フランス | 事業者、運転者、車両に規制あり。 運転者は犯罪歴や健康状態等の確認、語学能力等の合格が必要、研修義務あり。 |

|

| オーストラリア | 事業者、運転者、車両に規制あり。 運転者は犯罪歴や健康状態の確認等を求められる。 |

|

| 中国 | 事業者、運転者、車両に規制あり。 運転者は犯罪歴や違反歴の確認等を求められる。 |

|

| 出典:公開情報[4][5]をもとに弊社作成 | ||

なお、制度の詳細は国により様々であり、プラットフォーム事業者および運転者の双方に許認可を与え、TNC型とPHV型のどちらにも当てはまりそうな国もある。また、PHV型に類似したVTC (Voitures de Tourisme avec Chauffeur) と呼ばれる制度の国もある。よって、表1は分類および概要の記載を簡略化してまとめたものであることを了承いただきたい。加えて、OECD諸国においても既にライドシェアが制度化されている国がある一方で、制度化されていない国もあることを補足しておく。

(2)アメリカ・カリフォルニア州の例(TNC型)

アメリカは州ごとに規制が異なるため、代表例としてカリフォルニア州の例を述べる。カリフォルニア州は2013年に全米で初めてTNCを制度化するなど、ライドシェアの先進州である。この背景として、タクシーの供給不足等があった一方で、1台の車に複数人が相乗りする通勤用カープールが普及していたこともあり、ライドシェアへの抵抗が少なかったことが一因と考えられる。また、TNCが制度化される以前の2009年頃より、プラットフォーム事業者によるライドシェアの運用が開始され、後に法整備が進められた事実もある。

| 表2 アメリカ・カリフォルニア州のライドシェア制度概要(TNC型) | ||

| 制度区分 | 国名 | 概要 |

| サービス・ 管理関連 |

監督機関 | 州の公益事業委員会 |

| 許可等 | 事業者への許可 | |

| 利用方法 | 事前予約による利用、流し営業は禁止 | |

| 運賃規制 | なし | |

| 保険 | 事業者に保険加入義務あり | |

| 過労防止 | 24時間のうち12時間稼働すると、連続6時間の休息が必要 | |

| 運行記録 | 事業者に法定の情報記録・保管義務、乗車データ等を監督機関に報告 | |

| 安全教育 | 事業者による安全運転、ハラスメント防止等の教育義務 | |

| 運転者関連 | 資格 | 事業者による要件確認を受け、運転者として登録 |

| 運転免許 | 普通運転免許 | |

| 年齢 | 21歳以上 | |

| 運転歴 | 運転経験1年以上 | |

| 試験 | なし | |

| その他条件 | 3年以内の免許停止、7年以内の重大交通違反の場合は不適格 | |

| 接遇 | なし | |

| 車両関連 | 車両条件、許可 | なし |

| 点検 | 運転者が認定施設で登録時及び一定期間で点検、事業者が書類にて確認 | |

| 出典:公開情報[6][7]をもとに弊社作成 | ||

(3)イギリス・ロンドンの例(PHV型)

イギリスではライドシェアサービスが登場する以前から、タクシーとPHVは明確に区分されており、車両の要件、ライセンス取得の難易度等、タクシーに高いレベルを求めてきた。タクシーと比較するとPHVはライセンス取得が容易なこともあり車両台数も多く、ミニキャブと呼ばれる予約制の低料金なハイヤーサービスが以前から普及していた。こうした背景もあり、PHVライセンスを持っている職業運転者が一定数確保され、さらなる安価な移動手段を求める利用者を取り込むことで、プラットフォーム事業者はライドシェアを展開している。

| 表3 イギリス・ロンドンのライドシェア制度概要(PHV型) | ||

| 制度区分 | 国名 | 概要 |

| サービス・ 管理関連 |

監督機関 | 市の交通局 |

| 許可等 | PHV運転者ライセンスの取得状況を事業者が確認 | |

| 利用方法 | 事前予約による利用、流し営業は禁止 | |

| 運賃規制 | なし | |

| 保険 | 事業者(個人事業主も含む)に保険加入義務あり | |

| 過労防止 | なし | |

| 運行記録 | 配車に関する情報を記録、保管、市交通局へ提出 | |

| 安全教育 | なし | |

| 運転者関連 | 資格 | 市交通局発行のPHV運転者ライセンス取得、3年毎の更新が必要 |

| 運転免許 | 普通運転免許 | |

| 年齢 | 21歳以上 | |

| 運転歴 | 運転経験3年以上 | |

| 試験 | 筆記試験(交通安全、法規)、実技試験(運転能力、ルート選定) | |

| その他条件 | PHV運転者ライセンス取得にあたり犯罪歴、事故歴、健康状態のチェック | |

| 接遇 | 英語能力試験、差別禁止の理解度 | |

| 車両関連 | 車両条件、許可 | 車両タイプ、排気量規制等を満たし、PHV車両として届出が必要 |

| 点検 | 年2回の車検のうえ、PHV車両ライセンスは毎年更新 | |

| 出典:公開情報[8][9]をもとに弊社作成 | ||

3.日本のライドシェア制度の状況

(1)日本の現行の制度概要

日本では、事業用として許可を受けたバス、タクシー、トラックにおいて、有償での運送が認められており、道路運送法第78条において、自家用自動車は有償で運送の用に供してはならないとされている。ただし、次の場合には自家用車での有償運送が認められている。

| a. | 災害のため緊急を要するとき。(法第78条第1号) |

| b. | 市町村、NPO法人等が、国土交通大臣の登録を受けて地域住民又は観光旅客その他運送を行うとき。(法第78条第2号、自家用有償旅客運送(交通空白地有償運送・福祉有償運送) |

| c. | 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。(法第78条第3号) |

上述のb.自家用有償旅客運送、及びc.公共の福祉を確保するためやむを得ない場合については、自家用車と一般運転者による有償運送を認める制度が存在しているが、種々の制約もあり活用は限定的なものとなっている。この他に、国家戦略特別区域法第16条の2の2に基づく国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業[10]がある。これらに該当しない自家用自動車での旅客有償運送は、いわゆる白タク行為として禁止されている[11]。

自家用有償旅客運送(交通空白地有償運送、福祉有償運送(道路運送法第78条第2号))

自家用有償旅客運送は、その移動の目的に応じて交通空白地有償運送、福祉有償運送に分かれる。自家用車を利用した一般運転者による有償の運送という点では、ライドシェアと同様のサービス形態と言える。一方で、バス、タクシー事業者による輸送サービスの提供が困難な場合で、関係者の協議を経て、地方公共団体やNPO法人等が国土交通大臣の登録を受けたうえで制度を活用することとされている。手続きや運送エリア、対価等で一定の制限が設けられている点で、世界各国で実施されているライドシェアとは異なる制度となっている。

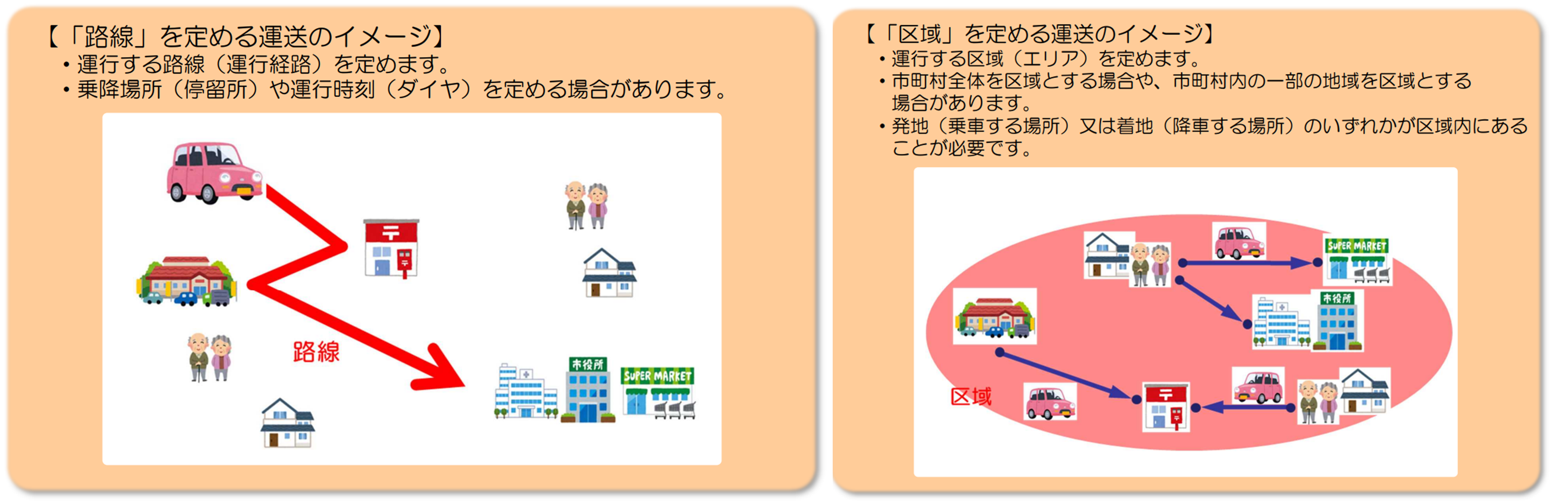

図3 自家用有償旅客運送の運行路線及び区域のイメージ

出典:国土交通省「自家用有償旅客運送ハンドブック」[12]

| 表4 自家用有償旅客運送の制度概要 | ||

| 項目 | 交通空白地有償運送 | 福祉有償運送 |

| 運行形態 | 地域の移動需要等に応じて、運行する路線又は区域を定める | |

| 旅客の範囲 | 地域住民、観光旅客、その他の当該地域を来訪する者 | 身体障害者、精神障害者、知的障害者、要介護者、要支援者、基本チェックリスト該当者、肢体不自由その他の障害を有する者 (このうち、他人の介助によらず移動することが困難で、単独では公共交通機関を利用することが困難な者及びその付添人) |

| 使用する 自動車 |

運送の実施主体が自家用自動車の使用権原を有している |

|

| 運行管理の 体制 |

|

|

| 整備管理の 体制 |

|

|

| 運転者の 資格要件 |

|

|

| 旅客から 収受する対価 |

|

|

| 出典:国土交通省「自家用有償旅客運送ハンドブック」[13]をもとに弊社作成 | ||

公共の福祉を確保するためにやむを得ない場合(道路運送法第78条第3号)

国土交通大臣による許可となっており、この規定は個別事例をもって適用される。活用例として、スクールバスといわれる通学通園のための自家用自動車での有償旅客運送、訪問介護サービスと一体となった訪問介護員等による要介護者の有償旅客運送、年末年始等の繁忙期における自家用自動車での有償貨物運送等がある。これらの例は、それぞれの運送の目的により使用する車両規模や運行区域も異なるため、行政から通達に基づき運送の実施主体の手続きや運行管理の条件等も異なっている。

図4 道路運送法第78条第3号に基づく許可の例

出典:規制改革推進会議 第2回地域産業活性化ワーキング・グループ参考資料1-1-1[14]

(2)今後の制度改正の見通し概要

ライドシェアに関して、中間とりまとめにおける改正の方針は以下の通りである。なお、制度設計を進めている部分もあるため、執筆時点での情報であることに留意されたい。

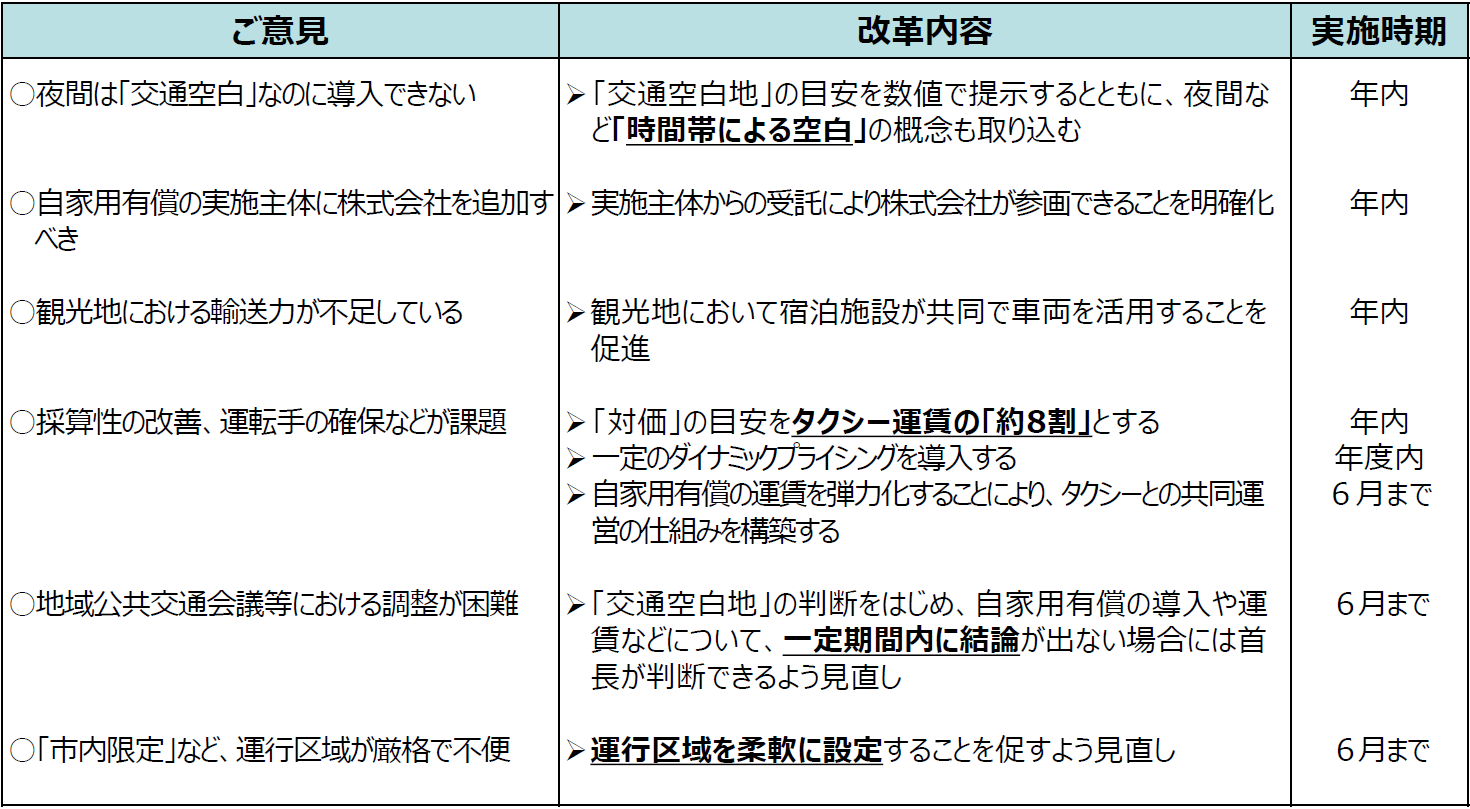

自家用有償旅客運送に関する改正(道路運送法第78条第2号)

現状の自家用有償旅客運送においては、夜間帯での交通空白のみでは制度の対象とならなかったこと、対価の低さから採算性に問題があったこと、関係者協議が必要なため調整困難な場合があるなどの課題があった。これらに対応するため、交通空白地には時間帯による空白の概念を取り込むこと、運送の対価を現状のタクシー運賃5割から8割に引き上げること、関係者協議で一定期間内に結論が出ない場合は首長が判断できること等を改正予定である。

図5 自家用有償旅客運送に関する改正の概要

出典:デジタル行財政改革会議(第3回) 資料3[15]

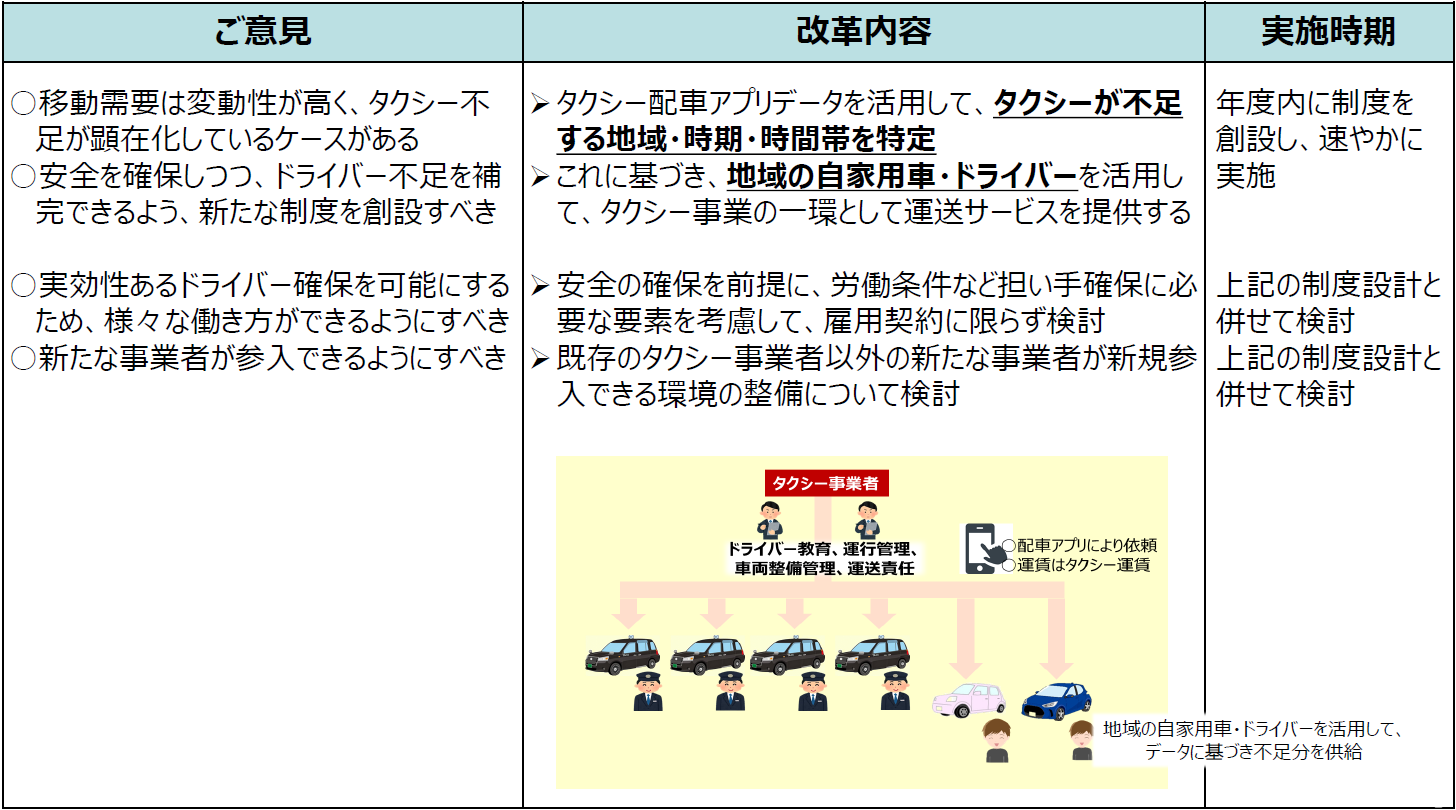

タクシー事業者が管理するライドシェアの解禁(道路運送法第78条第3号の新制度)

タクシーが不足する地域、時期、時間帯を特定のうえ、タクシー事業者がその地域の自家用車及び一般運転者を活用することで、運送サービスを提供できる制度を創設することとなった。利用者は配車アプリを利用することでサービスを依頼し、運賃はタクシーと同様となる。この制度においては、事業の一環としてタクシー事業者の管理の下でライドシェアを実施するため、サービスに使用される自家用車の設備、運転者の技術レベル等について、安全管理体制は構築できるものと思料する。

一方で、図6の通り「既存のタクシー事業者以外の新たな事業者が新規参入できる環境の整備について検討」となっており、プラットフォーム事業者によるライドシェア等の制度が今後本格的に検討されることに注意されたい。

図6 タクシー事業者が管理するライドシェアの概要

出典:デジタル行財政改革会議(第3回) 資料3[16]

4.企業等に求められる対応

(1)ライドシェア事業に取り組むタクシー事業者に求められる対応

2024年4月に解禁が予定されるライドシェア制度においては、運転者の教育、運行管理、車両整備管理、運送責任はタクシー事業者が負い、運賃もタクシー運賃と同額とされている。よって、ライドシェア利用客はこれまでのタクシーと同水準のサービスレベルを求めて利用すると想定される。このため、タクシー事業者は安全面において運転者の技量の把握及び向上、継続教育の実施にも配慮が必要となる。加えて、運転者によるドアの自動開閉といった日本特有のサービス認識を利用客が持っていることを念頭に、トラブルに発展しないような接遇を運転者に教育することが望ましい。ライドシェアに利用する自家用車の設備について、先進安全運転支援システムやドライブレコーダー等の搭載にも配慮が必要であり、タクシー事業者として一部未搭載の車両への対応も検討する必要がある。

また、ライドシェア以外の規制緩和として、地理試験の廃止、法定研修期間の見直しに関する法令改正手続きがすでに進んでいる。これらの制度改正も含めて検討し、運転者人材の確保、育成もあわせて検討する必要がある。

今後、プラットフォーム事業者等のタクシー事業者以外の者がライドシェア事業を行うことを位置付ける制度について議論が進められる予定である。こうした新規参入の動きを見据え、DX推進による業務の効率化、運行管理の高度化等による事業の体質強化、競争力向上を図ることが重要となる。運輸安全マネジメントや各社に蓄積されたノウハウ等をもとに安全管理体制を一層向上し、事業継続に向けた早期の対応が求められる。

(2)自家用有償旅客運送に取り組む地方公共団体・NPO法人等に求められる対応

制度の適用対象となる交通空白地に夜間等の時間帯の概念が取り込まれるため、既存のタクシー事業者が利用している配車アプリデータを活用するなど、客観的な指標により制度活用を検討する必要がある。また、対価の目安がタクシー運賃の8割に設定されることにより、採算性改善や運転者の確保につながりやすくなり、加えて、実施主体からの受託により株式会社が参画できることが明確化されるため、担い手の確保に向け積極的な情報周知と働きかけが必要となる。

また、運行区域が一層柔軟になることで地域需要にさらに寄り添った運行設計が可能となる。万一、関係者協議において調整が困難な状況になった場合でも、首長の判断による結論付けが行えるため、制度活用につなげるためには地域需要を把握し、適切な運行路線及び区域へ反映することが一層重要となる。

(3)一般企業等のライドシェア利用者に求められる対応

ライドシェアを利用する立場の一般企業においては、今後日本各地で展開され得るライドシェアサービスについて情報収集を行い、業務上の移動、交通手段として利用する可能性がある社員への周知が必要となる。タクシー事業者が管理するライドシェア、自家用有償旅客運送に関して、双方とも現状の安全管理体制と同程度の運用がされる見込みであるため、社員への利用制限等は不要と考えられる。

サービス利用者においては、ライドシェアサービスが自家用車と一般運転者によるサービスであることを認識したうえで利用することが必要である。日本のタクシーでは一般的な自動ドア開閉や制服着用等、ライドシェアサービスでは難しいものもあるため、運転者にも配慮し乗車マナーに留意した利用が望ましい。一方で、安全に関する配慮不足等を見つけた場合は、管理するタクシー事業者、自家用有償旅客運送実施主体に情報提供し、改善を求めることも必要である。加えて、日本における制度を理解し、いわゆる白タクのような違法なサービスは利用しないこと、万一見つけた場合は行政機関等に報告するなど、しかるべき対応を取らなければならない。

また、海外出張者や海外駐在員等がいる企業においては、現地でライドシェアサービスを利用する際に、安全性等を考慮してサービス事業者を選定すること、プラットフォーム事業者が公開している安全情報やその確認方法等を予め周知することが必要である。

5.おわりに

本稿では、日本におけるライドシェア制度解禁にあたり、世界での制度、日本の既存制度について概観するとともに、今後、各主体において求められる対応について述べた。運送業界全般において運転者不足が叫ばれるなか、運転者の時間外労働の上限規制が始まるなど、人材採用・育成や業務効率化への取り組みが一層求められる。自動運転等の技術がさらに進歩し、業界・産業へも大きく影響してくることも想定される。移動の需要をみたしつつ、安全第一が求められる運送業界において、ライドシェアが公共の移動手段として定着し使いやすい制度になることが望まれる。

参考情報・サービスご案内

執筆コンサルタント

田畑 要輔

運輸・モビリティ本部 運輸・モビリティ第二ユニット 上級主任研究員

専門分野:交通事故リスク、運輸安全マネジメント、運輸事業向け生産性向上支援

タクシー等の運送事業者向け点呼、教育関連サービス

運行管理支援AIロボット

|

|

WebstadR 指導・監督指針対応パッケージ

|

|

脚注

| [1] |

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/index.html |

| [2] | https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202312/20digitalgyouzaisei.html |

| [3] | https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000084.html |

| [4] | 規制改革推進会議 第1回地域産業活性化ワーキング・グループ資料3-2 https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_05local/231106/local01_agenda.html |

| [5] | 国土交通省 国土交通政策研究所「運輸分野における個人の財・サービスの仲介ビジネスに係る欧米諸国の動向等に関する調査研究」 |

| [6] | 前掲注5 |

| [7] | California Public Utilities Commission https://www.cpuc.ca.gov/regulatory-services/licensing/transportation-licensing-and-analysis-branch/transportation-network-companies |

| [8] | 前掲注5 |

| [9] | Transport for London https://tfl.gov.uk/info-for/taxis-and-private-hire/licensing/apply-for-a-taxi-vehicle-licence |

| [10] | 本事業が認定された場合は、道路運送法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送とみなして適用されるため、本稿では詳細を割愛する。 |

| [11] | 自発的な謝礼の趣旨での金銭等支払い、金銭的な価値換算が困難な財物(自家栽培の野菜等)や流通性の乏しい財物(ボランタリーサービスに使う地域通貨等)による給付、実際のガソリン代・有料道路使用料・駐車場代のみを収受、市町村の公共サービスを受けた者が対価を負担しておらず反対給付が特定されない場合等は、登録や許可を要しないとされている。 |

| [12] | https://www.mlit.go.jp/common/001374819.pdf |

| [13] | 前掲注12 |

| [14] | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_05local/231113/local02_agenda.html |

| [15] | 前掲注1。なお、当該資料は2023年12月に公表された資料であるため、資料中の「実施時期」の記載について、年内は2023年内、年度内は2024年3月まで、6月までは2024年6月までを指している。 |

| [16] | 前掲注1 |