なぜ、『人を育てる交通安全学』が必要なのか?

- 交通リスク

2025/10/14

はじめに 『人を育てる交通安全学』とは

この度、企業の交通安全教育を行う上での理論の体系と実践のガイドラインをまとめた『人を育てる交通安全学』を出版しました。交通安全教育は、交通ルールの周知と徹底のための啓発に留まらず、事故や危険を安定的に回避し続けるための理論と、それができるようになるための実践が必要であり、本書はそれらを体系的にまとめたものです。また、実際に「できるようになる」には一朝一夕ではなく、人を育てる長期的な視点と、人材育成の一環として取り組むことも求められるので、内容でもそのような観点を重視しています。以下の本文では、本書のポイントになることをまとめています。

1. 事故に遭わないために

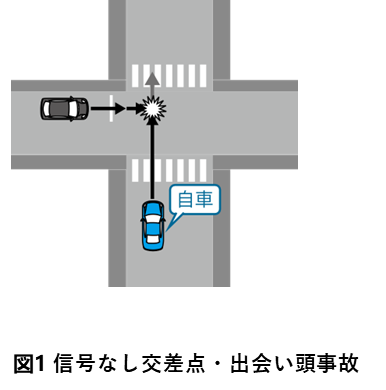

図1は信号なし交差点・出会い頭事故を示したものです。自車は優先道路を走行していて、停止線で停止しなかった相手車両、いわばルールを守らない相手により事故に遭ったということになります。事故時の責任という観点では、この場合、自車の過失は20%、相手側は80%程度が基準となります。しかし、事故時の損害という観点では、自車側の損害が小さく、相手側が大きくなるとは限りません。過失が小さくても、損害が大きくなることは少なくありません。交通安全とは、事故を起こさないことに留まらず、事故に遭わないことを含めて考えなければならないということです。

出典:当社作成

2. 危険回避を徹底すること

事故を起こさないためには、もっぱら自らの内にある安全運転意識と態度が重要となります。それは交通ルールを順守し、他者に迷惑となる運転を控えることにあります。一方で、事故に遭わないためには、自らの外にある周囲からの危険回避が最も重要となります。企業の交通安全教育とは、従業員及び関係者の命を守り、事故に遭わないよう、危険回避が安定的かつ継続的に徹底できるようにすることでなければならないのです。

3. 運転のモデル

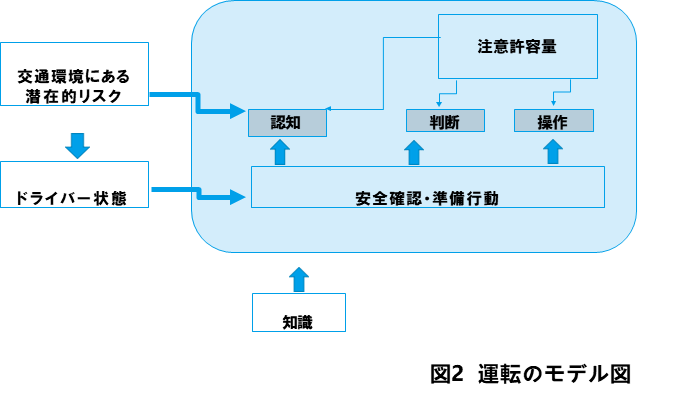

図2は運転のモデルを図示したもので、運転のプロセスと求められることを示しています。ドライバーは、交通環境から潜在的リスクまでを読み取り、危険を認知し、危険回避のための判断を加えて、実際の運転操作に移ります。一方で、人には注意許容量があり、これは有限のもので、それを認知、判断、操作に配分して振り向けているわけです。これらの一連のプロセスには、安全確認及びそれを行うための準備が求められます。さらに、これらの運転プロセスに入る以前に、心理・体調を整え、交通ルールや危険回避に必要な安全運転知識が備わっていることも必要です。運転のモデル図によれば、徹底した危険回避を行うためには、ドライバー状態を整備し、安全運転知識を備え、交通環境にある潜在的リスクを的確に読み取り、バランスの良い注意配分を行ったうえで、適切な判断につなげるということになります。

出典:北村憲康『人を育てる交通安全学』(2025)

4. 交通安全教育に求められること

前項の運転のモデル図により示したように、徹底した危険回避には多くのタスクがあります。これらを安定的に整備しておくことは容易ではないでしょう。だからこそ、日常の交通安全教育が求められるのです。具体的には次の5つの要素になります。

<交通安全教育に求められる5つの要素>

(1)事故に遭わないための動機付けを行うこと

(2)交通環境における重要リスクを明らかにすること

(3)重要リスク下の安全運転モデルを示すこと

(4)適切な危険回避を阻害するヒューマンエラーを理解すること

(5)ドライバー状態を整備するための優良ドライバーモデルを示すこと

5. 5つの要素の解説

(1)事故に遭わないための動機付け

事故を起こさないことだけに留まらず、事故に遭わないことを交通安全教育の目的とすること。既に述べたように、命を守るためには、責任論だけではなく損失の行方までを見通し、事故に遭わないための危険回避を中心とする動機付けを行います。

(2)重要リスクの明確化

企業内の事故を分析し、事故の頻度と重度(損害)から、事故パターンを作り、重要リスクを提示する必要があります。例えば、頻度の高い駐車場・バック事故や重度の高い交差点・右左折事故などは重要リスクとして位置づけ、常に危険回避の準備をしておく必要があります。

(3)安全運転モデルの提示

企業の交通安全教育では、これらの重要リスク下で、危険回避可能な安全運転モデルを示します。「制限速度を超えないように」、「車間距離を詰めすぎないように」、「停止線を無視しないように」といった、ルールに対する「~してはいけない」教育ではなく、重要リスク下では、具体的にどのような安全運転をすべきかのモデルを示すことです。「~してはいけない教育」だけでは、現場の交通環境でどのように運転すればよいかは明確になりません。重要リスクと安全運転モデルを示すことにより、現場での具体的な行動を提示することができるわけです。

(4)ヒューマンエラーの理解と優良ドライバーモデルの活用

実際の運転現場ではドライバーのその時の心理、体調により、ヒューマンエラーはいつでも、どこでも、誰にでも起こりえます。特に、ヒューマンエラーの種類や起きやすい場面を学習したうえで、これらのドライバー状態をどのように整備すべきかについてもモデルが必要になります。この点は、企業内で無事故・無違反を長く継続している優良ドライバーの行動・習慣を示し、ドライバーの気づきの材料を提供するわけです。

6. 「人を育てる交通安全学」の必要性と活用

先に示した5つの要素を教育し、それができるようにするためには、単に情報を知らせるだけの一方通行型の教育では到達しえないものです。各要素を理解し、それらができるようになるためには、人を育てるという、人材育成の目を持って、継続的に取り組む必要があります。しかし、実際の企業現場では、これら5つの要素をテキスト化して教育し続けることは、企業にとっては、その準備と実施に大きな負担を伴います。具体的には、動機付けのための事例づくり、重要リスクを導出するための事故分析、重要リスク下の安全運転モデルの検討、優良ドライバーの行動・習慣を調べること、ヒューマンエラーに関する知識を整理することなどがあり、さらに、これらをテキストや教材にまとめる必要があります。これらの膨大な準備を1冊の本にまとめたものが、『人を育てる交通安全学』という著書になります。重要リスクの洗い出しや優良ドライバーの行動・習慣など、多くの企業で活用できるモデルを内包しています。さらに、準備のみならず、実践の上でも、各内容にガイドラインと実際の教育現場で使えるトークスクリプトを数多く収録しました。1冊の書籍の内容で、交通安全教育の準備と実践までをカバーできるものと言えます。

*運転のモデル図

運転のモデル図は、C.Dウィケンズらによる注意行動に関する研究をベースとして、西村秀和(慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 教授)、筆者らにより、「システムモデルと繰り返し型モデル検査による次世代自動運転車を取り巻くSystem of Systemsのアーキテクチャ設計」研究報告書(独立行政法人情報処理推進機構2014-2015)内で運転のモデルとして作成したものである。

執筆コンサルタントプロフィール

- 北村 憲康

- 経営企画部 主席研究員