生成AI活用時の委託者・受託者間成果物管理:著作権の不確実性に対する契約実務での対応策

- サイバー・情報セキュリティ

- 経営・マネジメント

2025/8/4

近年、ChatGPTやGemini、Claudeをはじめとする生成AIの急速な普及により、企業間取引におけるサービス提供事業において生成AIが活用されるようになりました。コンサルティング、調査分析、資料作成代行等を提供・実施するための業務委託契約では、従来人間が行っていた知的作業の多くで生成AIが導入されています。

一方で生成AIの利用は、成果物の著作権をめぐる課題を顕在化させています。以前から一般的・定型的な内容の成果物については著作権の有無が曖昧でしたが、生成AI利用により、著作権の判断がより難しくなっています。仮に著作権自体が発生しない場合、従来の契約の枠組みではトラブルの回避に向けた対応が困難な場面が生じます。

この問題は、委託者・受託者双方にとって予期しないトラブルの原因となりかねません。本稿では、生成AI活用の恩恵を享受しつつ、適切なリスク管理を行うための契約実務整理の考え方についてご紹介します。

1.生成AI成果物の著作権上の取り扱い

文化庁は令和6年3月に公表した「AI と著作権に関する考え方について」(https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf)において、生成AI成果物の著作権について基本的な判断の枠組みを示しています。

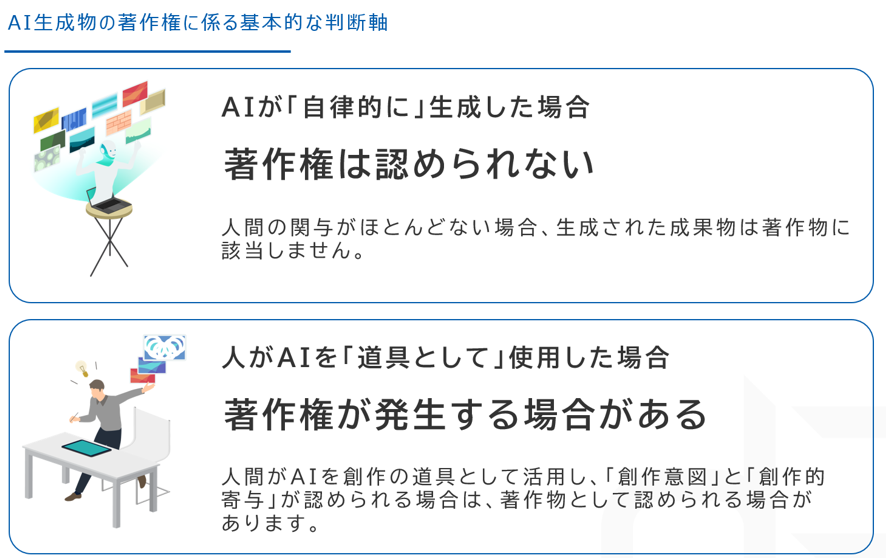

(1) AI生成物の著作権に係る基本的な判断軸

(出典)「AI と著作権に関する考え方について」をもとに東京海上ディーアール作成

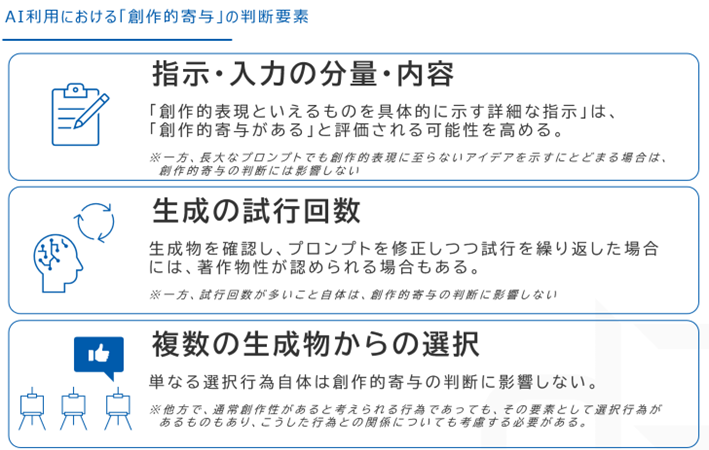

(2) 創作的寄与の判断要素

文化庁は創作的寄与の有無について、指示・入力の具体性、生成過程での試行錯誤等を判断要素として例示しています。

(出典)「AI と著作権に関する考え方について」をもとに東京海上ディーアール作成

ただし、実務上どのようなプロセスが創作的寄与に当たるかは個別具体的な判断が必要であり、画一的に著作権を主張する(AI生成物であることによって、一律に著作物に該当する/しないを判断する)ことは困難です。この法的不確実性が、契約実務における新たな課題となっています。

なお、人間がAIの生成物に創作的表現と言えるような加筆・修正を加えた場合は、通常、その加筆・修正が加えられた部分については、著作物性が認められます。

2.業務委託契約における当事者間の成果物に関するニーズと従来の対応

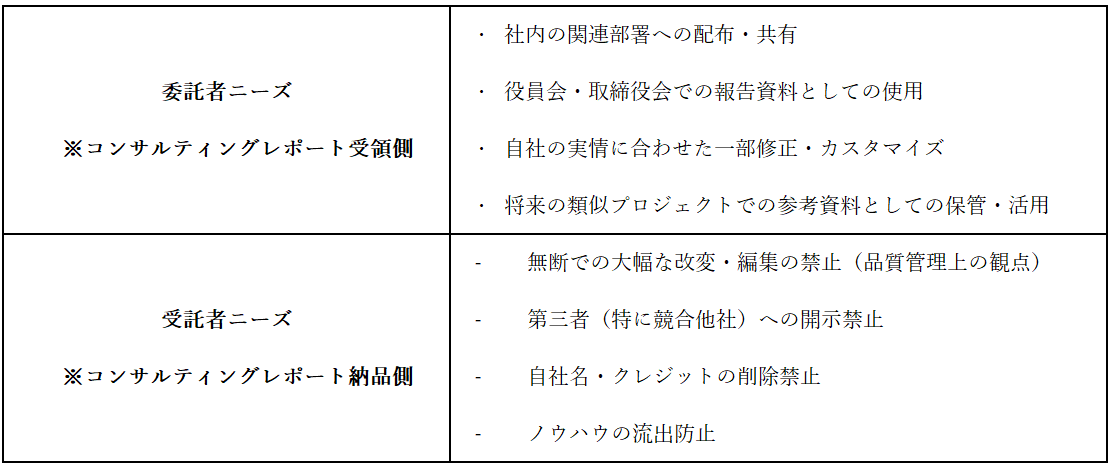

(1) 当事者間の成果物に関するニーズ

コンサルティングレポートの納品を例に考えると、各当事者の成果物に関するニーズは以下のように整理できます。

(出典)東京海上ディーアール作成

(2) 従来の契約実務

実際のところ、従来の人の手で作られた成果物でも、社会で一般的と認められている通念や事実については著作権が認められない可能性がありました。例えば、事実の羅列、一般的な分析手法の適用結果、業界で標準的な構成に基づくレポートなど等は、「創作性」の要件を満たさず著作物として認められない場合があります。

しかし実務では、こうした著作権の不確実性に立ち入ることなく、成果物について著作権がある部分の峻別はせずに一元的に成果物に関する著作権の帰属先を明示し、成果物の編集や複製等の具体的な取り扱いについて契約条項で詳細に定めることが一般的でした。

この手法により、著作権の厳密な判断を回避しつつ、当事者双方のニーズを満たす実務的な解決が図られてきました。

3.生成AI時代における実務的対応策

(1) 契約アプローチの継続と発展

以上の当事者間ニーズを踏まえると、著作権による排他的権利の行使よりも、契約当事者間での成果物の適切な取り扱いがポイントです。

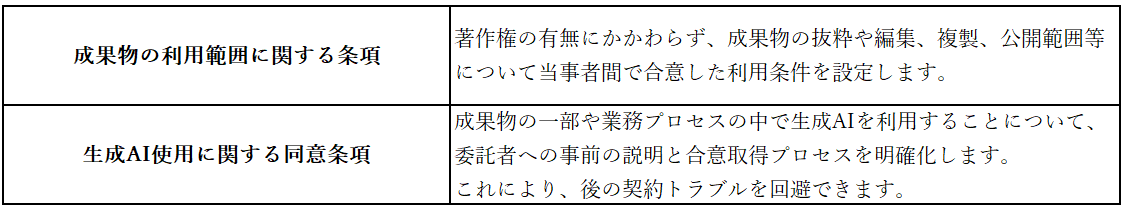

生成AI時代においても、従来のアプローチを発展させ、著作権の有無に立ち入ることなく、契約で使用制限事項を明確に定めることが実務的と考えられます。例えば、「成果物の利用範囲」や「生成AI使用に関する同意」に関して次のような考えに基づき契約条項を設定することで、生成AIのリスクを管理し、その便益を享受できる契約形態となります。

(出典)東京海上ディーアール作成

4.まとめ

生成AI活用における成果物管理の課題は、契約実務の工夫により現実的に対応することが可能です。

重要なのは、著作権の有無という法的不確実性を前提として、委託者・受託者双方の正当なニーズを満たす柔軟な権限設定を契約で行うことです。従来行われてきた「著作権帰属の明示+契約による利用条件の詳細規定」というアプローチを、生成AI時代に適応させることで、実務的な解決策を見出すことができます。

・実務上のチェックポイント

- 契約書に生成AI使用の開示条項を含めているか

- 著作権の有無にかかわらず成果物の利用条件を明確にしているか

弊社では、生成AI活用に関するリスク評価、契約条項ひな形の整備支援、AIガバナンス体制の構築支援等のサービスを提供しております。生成AIを安全かつ効果的に活用するためのご相談については、以下のリンクから詳細をご確認ください。

※このコラムは誤字脱字のチェックや文章の推敲に一部生成AIを用いています。

※このコラムは一般的な情報提供であり、個別の法律相談は弁護士にご相談ください。

執筆コンサルタントプロフィール

- 石原 翔太郎 / 牛島 康晴

- 経営企画部 主任研究員 / CDOユニット 主任研究員