自転車の交通違反の青切符による取り締まり、反則金額の決定と事業者に求められる対応

- 交通リスク

2025/7/31

政府は、自転車をはじめとする軽車両の交通反則通告制度(いわゆる青切符)について、反則金額を決定し、2026年4月1日から取り締まりを行うことを発表しました。また、自転車で歩道を走行する場合は、歩行者に危険が及ぶ場合等を除いて反則金の対象外とするなど、基本的な考え方が整理されました。

交通反則通告制度の概要や自転車も対象となった背景については、以下の記事をご参照ください。

自転車の交通違反の青切符による取り締まり、2026年4月に施行へ

対象となる違反行為と反則金

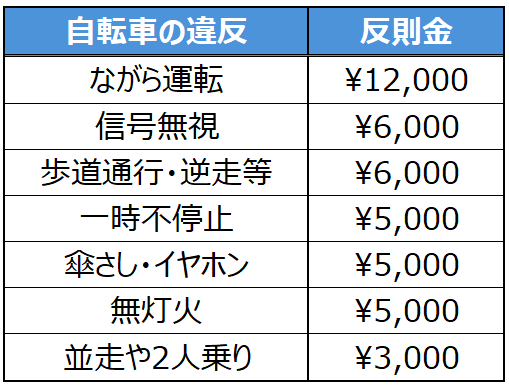

対象となる主な違反行為と反則金を図表1に示します。対象年齢は16歳以上です。

図表1 対象となる主な違反行為と反則金

(当社作成)

歩道走行が認められるケース

自転車は車道走行という原則は変わらないものの、現在のルールでも歩道走行が認められるケースが改めて示されました。具体的には以下の3つの場合です。

背景に、警察庁が実施したパブリックコメントに、「車道を走行することがかえって危険な場合がある」といった意見や、「歩道を走行しただけで反則金の対象になるのか」といった疑問が数多く寄せられたことが挙げられます。

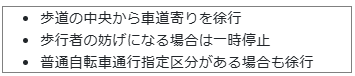

歩道走行時に守らなければならないルール

歩道走行時には、以下のルールを守る必要があります。

以上のルールを守っている場合は、歩道走行でも罰則の対象にはなりません。一方、事故に直結するような危険行為をした場合、警察官の警告に従わず歩道走行を続けた場合等は、青切符による取り締まりの対象となる可能性があります。

事業者に求められる対応

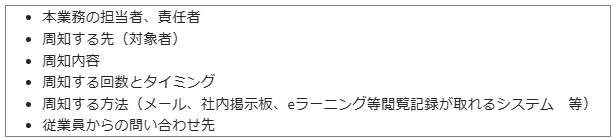

まずは、通勤も含めて自転車を運転する従業員に対して、今般の法改正を新ルールとして周知徹底することが重要です。周知に当たっては、以下を決めて実行する必要があります。

周知する上で、押さえておきたいポイントを3つご紹介します。

一つ目は、周知内容に今般の法改正内容に加えて、改正された背景も盛り込むことです。反則金制度が設けられた背景には、自転車事故の増加があります。つまり、「必要だから改正された」のであり、このことをしっかりと従業員にメッセージとして伝えることが重要です。

二つ目は、周知内容に違反しないための対策も加えることです。例えば、ながら運転や信号無視、一時不停止といった違反は、主な原因の一つに「焦り・急ぎ」が挙げられます。よって、業務利用者には業務スケジュールに余裕を持たせること、通勤利用者には時間的に余裕を持って出勤することを伝えます。また、事業者側は、出退勤時間に幅を持たせるなど、交通量分散をして渋滞の緩和を図り、「焦り・急ぎ」の原因を取り除きます。

三つ目は周知度合いのチェックです。ここで押さえておきたいことは、チェックする観点を予め決めておくことです。こうすることで、チェックの目的が定まり、チェック精度の向上が期待できます。また、チェック結果を必ず自転車利用者に伝えることも重要です。チェックしていることだけでなく、その結果を伝えることで、会社が確実に見ていることが利用者に伝わり、行動変容が期待できます。

最後に

交通事故全体が減少する中、自転車の事故は逆に増えており、今般の法改正がなされています。また、数千万円にのぼる高額賠償事例も複数発生しています。自転車の交通事故リスクを正しく認識し、大事故に至る前に対策を推進することが望まれます。

参考資料:自転車反則金制度に関する各種資料(以下)

| [1] | 道路交通法施行令の一部を改正する政令(本文) https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000294353 |

| [2] | 道路交通法施行令の一部を改正する政令 新旧対照条文 https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000294354 |

| [3] | 「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集結果について https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000294351 |

| [4] |

普通自転車の歩道通行について https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000294352 |

執筆コンサルタントプロフィール

- 川上 啓一

- 運輸・モビリティ本部 主席研究員