「土砂災害防止対策推進検討会」提言のポイント ~土砂災害警戒区域の現状と課題~

- 自然災害

- 再生可能エネルギー・インフラ施設

2025/7/25

平成30 年7月豪雨や令和元年東日本台風等の相次ぐ大規模災害を受けて、国土交通省は令和6年6月に有識者による「土砂災害防止対策推進検討会」を設置し、今年4月に提言「近年の土砂災害における課題等を踏まえた土砂災害防止対策のさらなる取組強化に向けて」(以下、「本提言」)を公表しました1。本提言は土砂災害警戒区域に関する課題を中心に、指定基準の高度化や情報提供の在り方を整理しています。本コラムでは、提言の構成と主な論点を概観したうえで、警戒区域について企業が認識しておくべき現状・課題について解説します。

1. 提言の構成

はじめに、本提言の構成を表1に示します。

| 大項目 | 小項目 |

| 土砂災害警戒区域 |

1)土砂災害警戒区域等の指定 |

|

2)土砂災害警戒区域の指定基準等 |

|

| 土砂災害警戒情報 |

1)土砂災害警戒情報の確度向上の取組 |

|

2)土砂災害警戒情報が取り扱う土砂移動現象の範囲 |

|

| 警戒避難体制 |

1)地区防災計画作成推進及び質的向上のための取組 |

|

2)避難確保計画作成のための関係機関との連携強化 |

|

|

3)土砂災害警戒区域内での避難も含めた避難の考え方の適切な周知 |

|

|

4)土砂災害警戒区域等の認知度向上の取組 |

|

|

5)土砂災害警戒区域外の土砂災害リスクの注意喚起 |

いずれも重要な内容ですが、本コラムでは上記のうち、特に企業にとって頻繁に触れる情報である大項目「土砂災害警戒区域」に関する提言について、その現状と課題を解説します。

2. 土砂災害警戒区域の指定の現状

都道府県による土砂災害警戒区域の指定は年々着実に進捗しており、平成26年度末時点で395,894箇所だった指定区域数は、令和5年度末時点で計693,675箇所と大きく増加しています。住民等が区域指定に反対しているなどの理由から生じている「未指定区域」の数も、市町村と連携した丁寧な説明を行うこと等により、年々減少傾向にあります。

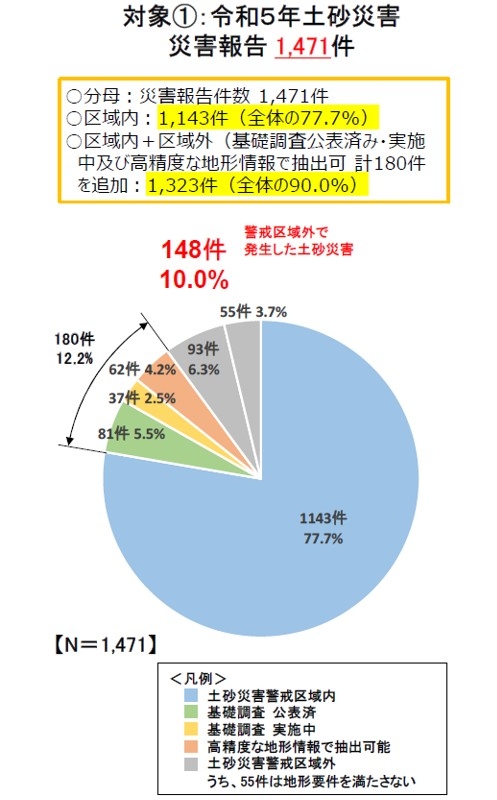

次に土砂災害警戒区域がどれだけ実際の土砂災害を捕捉できているかについて、令和5年の土砂災害を対象とした分析結果を見てみましょう。

図1 令和5年土砂災害の警戒区域指定状況詳細分析

(本提言 補足説明資料より抜粋)

これによれば、現在指定済みの警戒区域は土砂災害の約78%を捕捉しており、さらに今後高精度な地形情報による危険区域の抽出(後述)を加えることで、90%まで捕捉率を上げられるとされています。

この結果は、警戒区域が土砂災害の多くを捕捉できていることを示しています。しかし、警戒区域外でも土砂災害が少なからず発生している点に注意が必要です。加えて、危険区域の抽出(基礎調査)から実際の警戒区域指定までには数年~十年程度の時間を要するため、基礎調査の結果が直ちに土砂災害警戒区域に反映される訳ではない点も理解しておく必要があります。

また、土砂災害警戒区域は保全対象、すなわち人家、公共施設、農地等がある箇所に対して指定されるものであり、これに該当しない無人施設(例えば山間部の太陽光発電施設等)の周辺はリスクがあっても指定されない可能性がある点に留意が必要と言えます2。

3. 土砂災害警戒区域の指定の課題

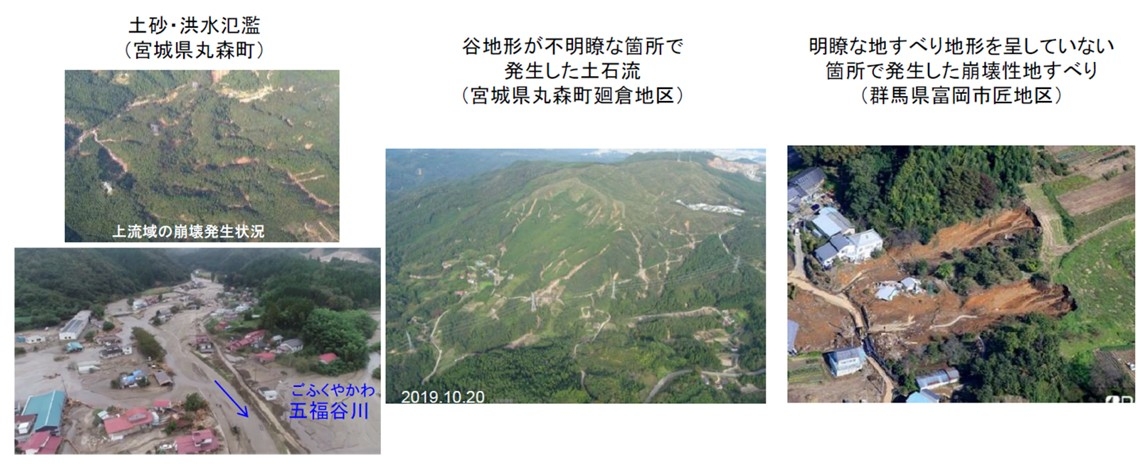

本提言では、土砂災害警戒区域の指定における課題についてもまとめられています。具体的には、近年の災害において、「崩壊性地すべり3や谷地形が不明瞭な箇所での土石流といった土砂災害警戒区域等の指定基準を満たさない箇所等において発生する土砂移動現象が発生した」と述べられており、こうした現象が発生する蓋然性の高い箇所を抽出・特定する手法を確立することが重要な課題とされています。

加えて、「土砂・洪水氾濫」と呼ばれる、山地で多量に発生した土砂が流下し、勾配の緩やかな開けた市街地で土砂と泥水が氾濫する現象についても、近年頻発化の傾向にあることが指摘されています。こうした現象の増加の要因として、「気候変動に伴う豪雨の激甚化により、これまで発生件数の少なかった地域における土砂災害の増大、さらには、これまで頻度が少なかった土砂移動現象による土砂災害が顕在化してきていることを示唆する」と考察されており、気候変動を踏まえて土砂災害に対する従来の認識をアップデートしていかなくてはならないことを示しています。

図2 土砂災害警戒区域等の指定基準を満たさない土砂移動現象の例

(本提言 補足説明資料より抜粋)

4. 土砂災害警戒区域指定における今後の対応方針

最後に、以上を踏まえた土砂災害警戒区域指定における考え方・今後の対応方針に関する内容を解説します。まず警戒区域指定の考え方については、「土砂災害を100%カバーするような基準値とし、やみくもに区域数を無数に増やすと、…(中略)…警戒区域への社会的な信頼度低下・避難行動への悪影響が懸念される。」と述べられています。これは、 “住民等の生命・身体等を守る”という警戒区域の目的を達するためには、警戒区域が捕捉できない土砂災害が一定程度残存することを許容するものであり、情報の受け手側もそのことを認識しておく必要があります。

一方で、今後の対応方針としては、主に以下の2点が挙げられています。

- 「高精度な地形情報を用いた調査を全国的に継続して実施し、確実に区域指定率の向上を図る。」

- 「警戒区域外の被災リスクの注意喚起として、潜在的危険箇所(ゼロ次谷等)の地形情報の提供を行い、土砂災害HM(ハザードマップ)・地区防災計画作成の技術的支援」

前者の「区域指定率の向上」については、数値標高モデル等の高精度な地形情報等を用いて、土砂災害が発生する可能性がある箇所を改めて調査する取組が、既に自治体により進められています。例えば静岡県では、こうした調査により、土砂災害警戒区域等に指定される可能性がある箇所(候補箇所)を9,047箇所抽出し公表しています4。

後者の「技術的支援」については、ゼロ次谷(雨水が集まりやすい谷頭部の凹斜面)等の土石流メカニズムの解明・抽出方法を検討中としており、将来的にこうした情報が土砂災害警戒区域と共に自治体のハザードマップに併記される、あるいは土砂災害警戒区域の一部として公表されることが想定されます。

5. まとめ

土砂災害警戒区域はその網羅率を着実に高めている一方で、気候変動の影響もあり、これまで稀であった土砂移動現象が警戒区域外で発生するといったリスクは依然として残っています。こうした実態を踏まえて弊社では、警戒区域の情報だけに依存せず、過去の土砂災害事例と降雨との関係を分析することで、地形・地質条件に応じた土砂災害の発生確率をモデル化しています。

企業においては、施設が警戒区域外にあっても安心せず、最新のハザードマップや潜在危険箇所情報の更新を定期的に確認すると共に、避難計画やBCPの整備、あるいはプロジェクトファイナンスにおける事業の健全性評価やリスクファイナンスの検討により、適切なリスクマネジメントを推進することが大切です。

1国土交通省 土砂災害防止対策推進検討会

https://www.mlit.go.jp/river/sabo/committee_dosyasaigaitaisaku.html

2保全対象とは「人が居住し、又は活動を日常的に行う蓋然性の高い人家や施設等の存する土地、人が日常的に往来する蓋然性の高い道路等の公共施設、及びその他盛土等に伴う災害から人命を守るため保全する必要のあるものをいう。」と定義されています。

(出典:国土交通省・農林水産省・林野庁 「基礎調査実施要領(規制区域指定編)の解説(令和5年5月)」mlit.go.jp/toshi/web/content/001611520.pdf)

3崩壊性地すべりとは、「明瞭な地すべり地形や谷地形が認められない緩斜面において、降雨や地震時に突発的に発生し、土塊(斜面の一部)が高速かつ長距離移動する現象。」とされています。

(出典:国土交通省 気候変動を踏まえた砂防技術検討会 第7回「資料2 崩壊性地すべりの事例集(案)と解説資料について」(令和5年8月10日)

mlit.go.jp/river/sabo/committee_kikohendo/230810/04siryou2.pdf)

4静岡県 土砂災害警戒区域等の候補箇所について

https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/kasensabo/sabo/dosyakei/1059401.html

執筆コンサルタントプロフィール

- 佐藤 遼次

- 企業財産本部 主任研究員