地震後の建物調査「被災度区分判定」とは?

- 自然災害

- 不動産リスク

2025/7/15

地震により倒壊・崩壊を免れた建物であっても、構造的に被害を受けていれば、設計時に想定した耐力が確保されず、その後の余震や長期的な使用により徐々に被害が進行する危険性があります。そのような危険性の有無についてどのように判断すれば良いでしょうか。

「応急危険度判定で緑色(調査済)の判定ステッカーが貼られたから大丈夫?」

「地震保険の損害認定で“一部損”や“小半損”の判定だったから大丈夫?」

残念ながら、“応急危険度判定”も“地震保険の損害認定”も、建物の継続的使用(恒久的使用)の可否を判定するものではありません。ここでは、建物の継続的使用の可否を判定する“被災度区分判定”と、その他の調査について解説いたします。

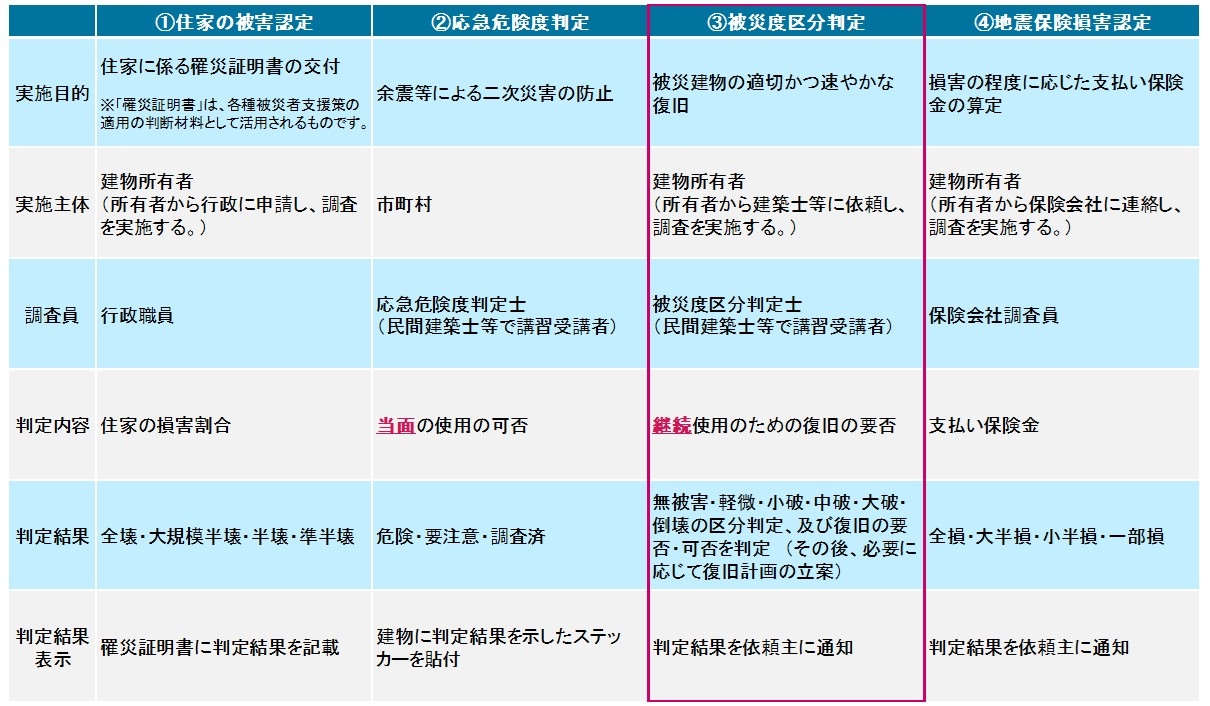

【地震後の建物被災調査】

上表の通り、地震後に実施される建物の被災調査は主に4つあり、それぞれ目的・判定内容が異なりますが、中でも混同されやすいのが“②応急危険度判定”と“③被災度区分判定”です。

① 住家の被害認定:罹災証明書発行のために実施される調査で、罹災証明書は被災者支援の判断材料として使用されます。

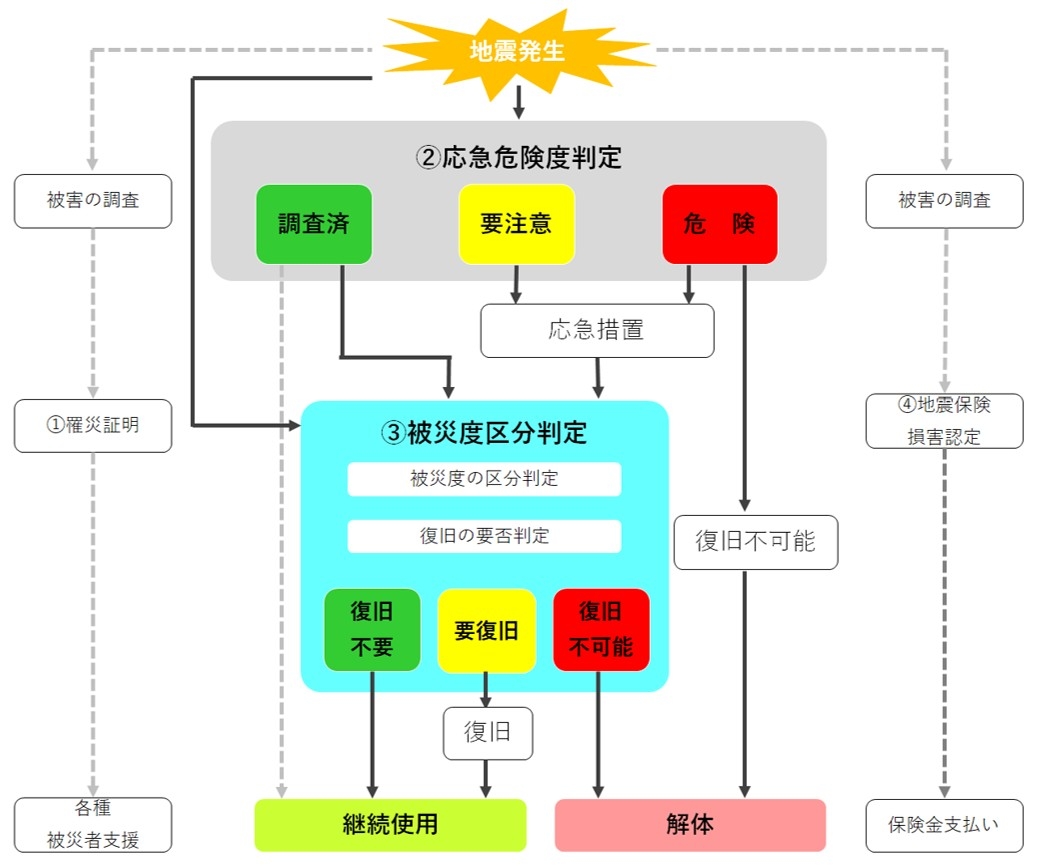

② 応急危険度判定:余震等による二次災害防止のために実施される調査で、当面の使用の可否を判断します。

③ 被災度区分判定:被災建物の復旧のために実施される調査で、継続的な使用の可否及び復旧の要否・可否を判断します。

④ 地震保険損害認定:保険金支払いのために実施される調査で、損害の度合いに応じて保険金が支払われます。

【応急危険度判定と被災度区分判定の違いは?】

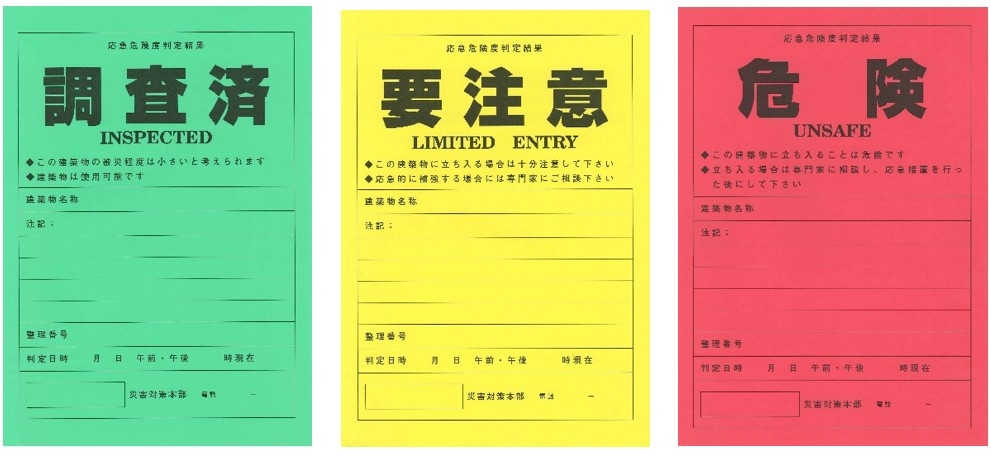

応急危険度判定は、住民の安全確保のために区市町村が主体となり実施するもので、「余震等による二次災害の防止」を目的とし、当面の使用の可否を判定します。したがって、その結果が「調査済み:被災程度は小さい」であっても、継続的使用を保証するものではありません。

調査員は、各自治体で実施される講習を受講した民間建築士等(建築士・建築設備士・建築施工管理技士等)で構成されます。各自治体へ応急危険度判定士の登録を行い、登録後の定期的な講習についても各自治体で行われます。

調査は外観調査を主とした短時間の調査で、基本的に室内の調査は行いません。また、調査対象建物は区市町村が設定しますが、主に住宅に限られることが多く、震度分布によりエリアも限定されるため、被災地の建物であっても、必ずしも調査の対象になるわけではありません。

応急危険度判定の判定ステッカー

(引用元:全国被災建築物応急危険度判定協議会)

一方で、被災度区分判定は、建物所有者が民間建築士等に依頼して実施するもので、継続的使用の可否、復旧の要否・可否を判定するものです。

調査員は、一般財団法人 日本建築防災協会(国土交通省監修)が実施する講習を受講し、技術者証を取得した民間建築士等(建築士、応急危険度判定士等)で構成されます。応急危険度判定とは異なり、5年ごとに講習を受講し、技術を維持・向上させることが必須となっています。

調査は外観調査だけでなく室内にも立ち入り、建物全体の損傷状況を詳細に目視確認するとともに、建物の沈下・傾斜の計測確認等も行います。また、復旧が必要かつ可能と判断された場合は、別途、復旧計画の立案も行います。

【震災復旧のフロー】

【被災度区分判定の重要性】

応急危険度判定で「調査済」と判定された建物について、建物所有者の判断で被災度区分判定を実施せずに継続使用しているケースもありますが、前段でも記載した通り、応急危険度判定は継続的使用の可否を判定するものではないことを十分に留意する必要があります。

例えば賃貸物件の場合、民法により賃貸人には修繕の義務があります。また企業の場合、労働安全衛生法により従業員の安全を確保する義務があります。したがって、建物所有者・管理者は、当該建物使用者の安全性を第一に考え、建物が危険な状態にある場合には直ちに在館者を避難させ、復旧が完了するまで当該建物の使用を制限する等の判断をする必要があります。

投資物件の場合も同様です。建物使用者の安全性を確保するためだけでなく、物件売却時に建物の価値を判断するために被災度区分判定が有効です。

地震により建物が被災した際には、まずは専門家にご相談ください。

執筆コンサルタントプロフィール

- 木村 江里

- 不動産リスクソリューション本部 上級主任研究員