改正建築基準法が戸建住宅の耐災害性能に与える影響に関する考察

- 自然災害

- アナリティクス・リスク分析

2025/7/9

1.2025年4月に施行された建築基準法の改正について

2025年4月に、大きく改正された建築基準法が施行されました。この改正により、特に戸建住宅は従来に比べて構造安全性の確認がより厳格に行われ、省エネ性能の高い、安心で快適なものへと変化します。これに伴い、戸建住宅を新築や改築等をする場合に、以前より設計期間が長くなる可能性があるでしょう。つまり、災害時には、復旧期間が長期化してしまうことが懸念されます。そのため、そもそも災害で大きく被災してしまうことがないよう、事前に耐災害性能の向上を図ることが望まれます。

本コラムでは、今回の建築基準法の改正内容のうち、特に「四号特例の廃止」に焦点を置いて、防災の観点でのメリット・デメリットについて考察します。四号特例とは何か、そもそも四号とは何か、次の章から詳しく見ていきましょう。

2.旧四号建築・旧四号特例とは

「旧四号建築」といえば、1950年に初めて建築基準法が施行されて以来、長年にわたり、建築基準法第6条第1項四号※1で定義されてきた「木造二階建て以下、かつ、延べ面積500㎡以下、かつ、高さ13m以下、かつ、軒高9m以下」もしくは「木造以外の平屋建て、かつ、延べ面積200㎡以下」の一般建築物のことをいいました。言い換えれば、 ”いわゆる戸建住宅によくみられる建築物” のことです。

「旧四号特例」とは、1984年に施行された建築基準法第6条の4、および建築基準法施行令第10条に基づく特例措置で、旧四号建築については確認申請※2における構造安全性の確認が省略できる仕組みをいいます。2025年4月施行の法改正では、同時期に施行された建築物省エネ法改正※3に伴う小規模木造建築物の重量化等をふまえ、省エネ基準のみならず構造安全性の基準等も審査対象とすべく、旧四号特例の範囲が大幅に縮小(=審査の対象が拡大)されました。この法改正により、不適切建築物の発生の抑止が期待される一方で、設計期間が長期化する可能性があります。

旧四号建築物であっても、壁量計算をはじめとする構造安全性を確認するための仕様規定を満たす必要は従来ありました。しかし、旧四号特例を活用し、確認申請を省略してきた多数の住宅で、不適切な設計・工事監理が行われ、構造強度不足が明らかになる事案が断続的に発生してきました。また、熊本地震の際に倒壊した住宅のうちの多くが、このような不適切建築物でした。このような背景と合わせ、断熱材や省エネ設備の設置といった省エネ化に伴う建築物の重量化、積雪時に倒壊リスクが高まる大空間の増加、建築着工件数の減少と確認検査員の増加等をふまえ、今回の法改正が行われました。

以降の章から、旧四号、新二号建築の戸建住宅(以下、単に「戸建住宅」といいます。)について、今回の法改正※4によるメリット、デメリットを、防災の観点から考察します。

※1 2025年4月1日より前の時点における建築基準法においての定義です。2025年4月1日施行の法改正で第6条第1項四号の条文は削除されました。

※2 確認申請とは、建築計画の作成後、建築着工前に、特定行政庁(都道府県と人口25万人以上の市に配置されている役職)の建築主事または公正中立な民間機関である指定確認検査機関が建築基準に適合しているかを確認し、適合している場合は確認済証を交付することです。

※3 詳細は、コラム「建築物省エネ法の改正~要点まとめ~」をご参照ください。https://www.tokio-dr.jp/publication/column/192.html

※4 2025年4月施行の法改正では旧四号特例見直し以外の構造規制に関する改正も含まれますが、本コラムでは旧四号特例見直しに特化した影響を対象とします。

3.防災の観点からみた改正建築基準法のメリット

2025年4月以降に建てられた建物では、2025年4月より前に建てられた建物に比べて、地震・風災・水災といった各種自然災害に対する脆弱性がどのように変化するのかについて考察します。はじめに、改正建築基準法により、どのような点が新たにチェックされるのか見てみましょう。

新たに審査対象となる規定として、例えば以下があります。これらの条文は主に防火性能を確保することを目的としていますが、副次的に地震や風災といった他の災害に対する堅牢性を高める効果があると考えられます。

- (法第20条第1項第4号イ)構造部材〔基礎、屋根ふき材等の緊結〕

- (法第22条)屋根〔防火地域等以外に建つ建築物の屋根の防火性〕

- (法第23条)外壁〔防火地域等以外に建つ木造建築物等の外壁の防火性〕

- (法第28条第2項)居室の換気〔換気用の開口部、換気設備〕

- (法第28条第3項)火気使用室の換気

- (法第37条)建築材料の品質〔主要構造部等の材料の品質規格〕

- (令第2章第2節~第4節)天井高・床高・防湿、階段、便所

- (令第4章~第5章の2)耐火・準耐火・防火構造、防火区画

- (平13国交告第1540号)枠組壁工法を用いた建築物に関する構造安全上必要な基準

災害の種類別に、どういった防災効果が予想されるか見ていきましょう。

(地震)

構造安全性に関する仕様規定が確認申請の対象となったという点で、耐震基準に適合しない建築物の発生が抑止されると考えられます※5。

※5 そのほか、必要壁量、耐力壁、柱の小径の基準が改正されました。これらは太陽光発電設備等を設置することを前提として屋根荷重が増えることに対応する内容であり、地震による建物性能が向上するかは不明です。

(風災)

屋根ふき材等の緊結、屋根ふき材、外壁、建築材料の品質が確認申請の対象となったことで、耐風基準に適合しない建築物の発生が抑止されると考えられます。

(水災)

水災の耐災害性能向上に、直接的に寄与する確認申請の新たな項目は見られません。ただし、省エネ法の適用に伴う耐水災性能の変化(浸水被害の発生しやすい資産割合の変化(例:断熱材の増加)、建物の断熱性・気密性の向上に伴う水密性向上、等)も想定されます。

4.防災の観点からみた改正建築基準法のデメリット

改正建築基準法のデメリットは、確認申請の審査項目が増えたことによる設計期間の長期化です。災害の場面を想定し、復旧時の影響を考えてみましょう。重要な着眼点は、(A) 確認申請の要否、(B) 既存不適格建築物に対する緩和措置の有無です。それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

(A) 確認申請の要否

確認申請の要否は、被害箇所と被害程度によって異なります。従前の建物の全部または一部を取り壊して、構造、規模、用途がほぼ同じものを作り直す場合は、「改築」に該当する可能性が高く、確認申請が必要になります。この改築に該当せず、「修繕」の範囲で修理を行う場合であっても、被害箇所が「主要構造部」といわれる建築部材(表1参照)である場合、その主要構造部の過半が修理の対象となれば、「大規模の修繕・模様替え」に該当し、確認申請が必要となります。一方、被害が軽微で、大規模の修繕・模様替えに該当しない場合は、確認申請が不要となるでしょう。

表1 主要構造部と非主要構造部の区分(当社作成)

| 主要構造部 | 主要構造部でない |

| 屋根 | 屋根ふき材、庇 |

| 壁 |

構造上重要でない間仕切壁、断熱材、内装材、外装材、帳壁 |

| 柱 | 構造上重要でない間柱 |

|

はり |

小梁 |

|

床 |

最下階の床 |

|

階段 |

屋外階段 |

(B)既存不適格建築物に対する緩和措置の有無

既存住宅の一部を改築・修繕する際、もし建物全体に最新の基準を適用させる必要があるならば、大々的な工事をしなければならず、建築主の負担が膨大になり、工事そのものを断念してしまう恐れがあります。そこで、建築基準法第86条の7において、「既存の建築物に対する制限緩和」が規定されており、一定の条件を満たせば、引き続き最新の基準を満たさなくて良いとされています。そのため、被害の程度が小さい場合は、修理の対象ではない既存部分について、構造耐力上の危険性が増大しないことを条件に、既存不適格のままで良いと考えられます。一方、被害の程度が大きい場合は、建物全体に対して最新の建築基準法に従い安全性の確認を行わなければなりません。

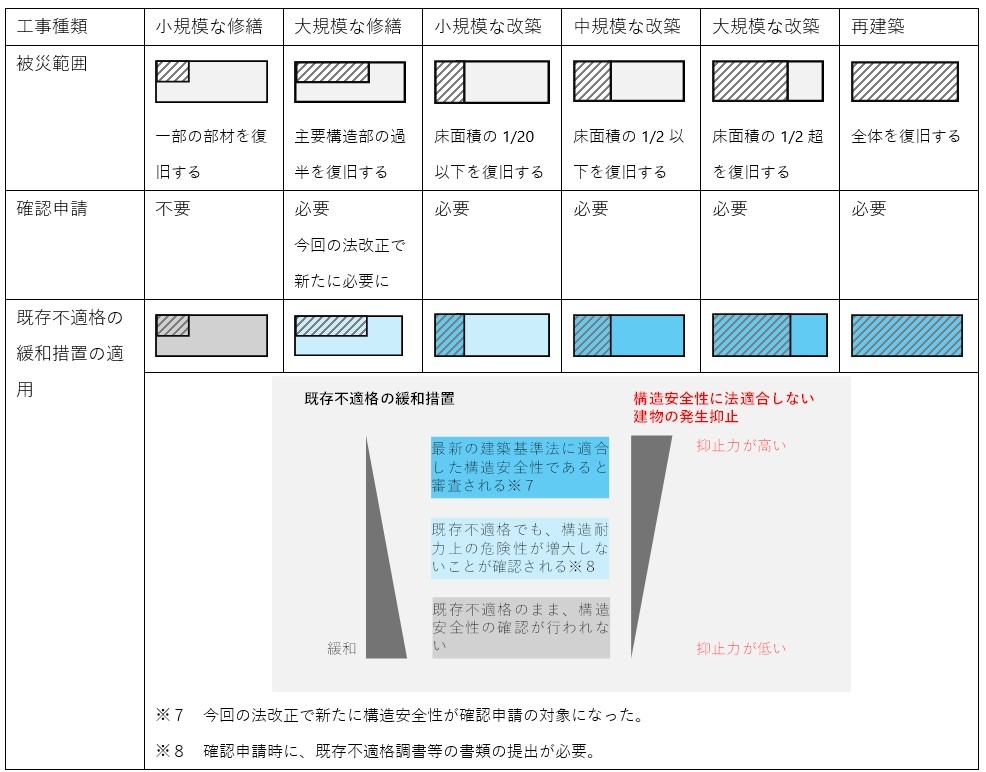

以上の内容を、図1にまとめます。建物の損傷範囲が大きいほど、建築確認申請が必要になる可能性が高く、かつ既存建築物に対する制限緩和の対象ではなくなるため、設計・施行に要する工数が必要となります。詳細は、住宅の規模や損傷の程度、復旧箇所によって異なりますが、復旧時間が長期化する理由として、以下が挙げられます;

- 確認申請を行う場合、必要な審査項目が増えた影響で設計に要する時間が長期化する。

- 必要壁量、耐力壁、柱の小径の基準等の法改正へ対応しなければならない場合がある。特に、建築年代の古い建物はその可能性が高くなる。

- 省エネ基準に適合させる場合、断熱材を増やしたり、高性能な設備を導入したりする必要がある。

- 法改正の影響で、新たに構造計算が必要となる場合がある※6。

※6 延べ面積が300㎡を超える戸建住宅を改築する場合、2025年4月以降は簡易な構造計算である許容応力度計算に基づく構造計算が必要となる場合があります。

図1 復旧工事の種類と、確認申請の要否および既存不適格の緩和措置有無(当社作成)※9

※9 参考:2025年に縮小される建築基準法の4号特例 www.rebuildingno-ppsitesum.com/knowledge/no4-special-case.html

以上をふまえると、大地震等により大破・倒壊した建物を改築する場合、改築を行わない部分についても、一定程度、最新の建築基準法を満たさなければならない可能性があり、その場合は復旧時間が今までより長期化するでしょう。同時に、修理費の増加も懸念されます。

5.まとめ

2025年4月施行の改正建築基準法によって、耐震基準や耐風基準に適合しない戸建住宅の発生が是正されることが期待される一方、設計期間の長期化が懸念されます。自然災害により大破・倒壊してしまうと、既存部分も含めて構造安全性能を向上させる必要があるため、復旧時間が長期化してしまうおそれがあります。今回の法改正をきっかけに、新築のみならず既存住宅でも事前のハード対策が加速し、災害時でも大破・倒壊しない住宅が増えることが一層望まれます。

保険・共済事業における自然災害リスク評価や、災害レジリエンス強化に資する自然災害リスク評価では、建築物の壊れにくさを評価する必要があります。東京海上ディーアールでは、建築学や自然科学・工学(地震、風災、水災等)の専門知識を兼ね備えたコンサルタントが在籍しており、建築年代別の建物の壊れにくさを考慮した自然災害リスク評価をはじめとする、顧客の要望に応じた自然災害リスク評価を提供しています。

参考文献

日本建築防災協会、建築行政情報センター(令和6年11月)『改正建築基準法2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル』

国土交通省住宅局建築指導課(令和6年9月)『建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料』

社会資本整備審議会建築分科会(令和4年1月20日)『今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方(第三次報告)及び建築基準制度のあり方(第四次報告)について』

国土交通省住宅局建築指導課長(令和6年2月8日)「屋根及び外壁の改修に関する建築基準法上の取扱いについて」

国土交通省(令和7年3月)『既存建築物の緩和措置に関する解説集(第二版)』

国土交通省(平成27年6月)「住宅の性能等に関する参考情報の概要」

執筆コンサルタントプロフィール

- 宮本 龍 主席研究員、岸田 夏葵 主任研究員、高橋 幸宏 主任研究員

- 企業財産本部