世界における地震リスク

- 自然災害

- 海外展開

- 事業継続 / BCP

2025/4/17

2025年3月28日にミャンマー中部のマンダレー近傍を震源として、マグニチュード(M)7.7の地震が発生しました。比較的地震の心配が少ないと言われていたタイのバンコクで崩落事故が発生したことや2025年3月下旬以降M7前後の地震が世界各地で発生している背景もあり、企業の海外拠点統括部門等においては、海外における地震リスクについて確認・対策検討に着手されたケースが多いと考えます。本コラムでは、改めて世界における地震リスクについて、簡易に解説したいと思います。なお、先日のミャンマーでの地震の概況については、4月4日付の弊社コラムをご確認ください。

1.世界で近年発生している地震の分布

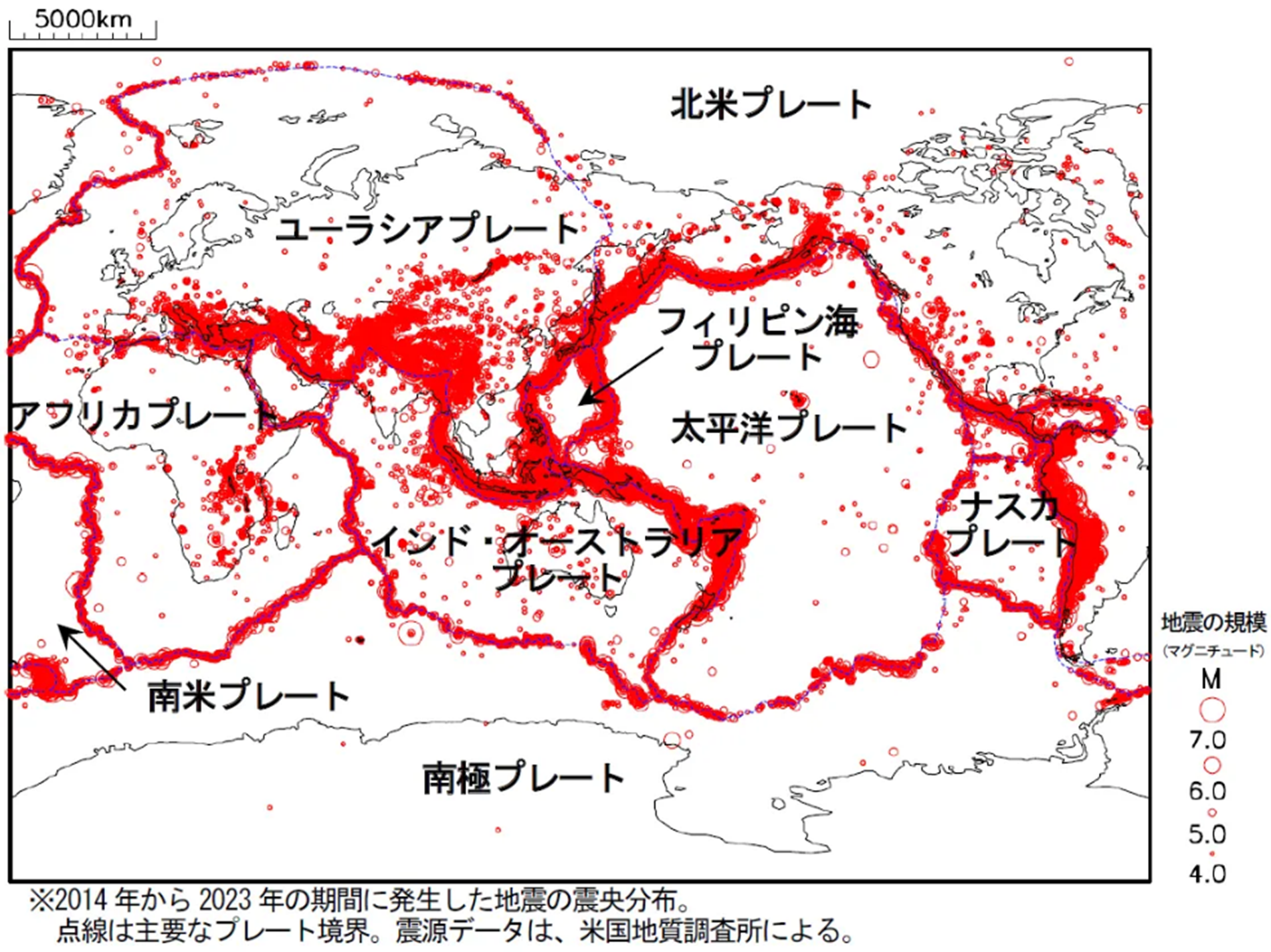

地震の規模は、地震のエネルギーの大きさ(規模)を表す数値であるマグニチュード(M)で表され、M7以上が大地震、M8以上が巨大地震の目安となります。気象庁のHP[1]によれば、世界で起こっているM7.0~7.9の地震回数は1年間の平均で14 回、M8.0以上は1年間の平均で1回です。また、気象庁のHPでは、2014年から2023年の期間に発生した地震の震央分布を確認することができます(図1参照)。これらから、世界の各地で地震リスクがあるものの、その地震の規模や頻度は地域により偏りがあることが確認できます。

図1 世界の主なプレートと地震分布

(出典)気象庁HP 地震発生のしくみ | 気象庁

なお、米国地質調査所(USGS:United States Geological Survey)のデータによれば、2025年3月下旬以降、M7前後[2]の地震が表1のとおり、比較的高い頻度で、世界各地で発生しています。

| 発生日 | 震源地域 | マグニチュード(M) |

| 2025年3月25日 | ニュージーランド近傍 | 6.7 |

| 2025年3月28日 | ミャンマー近傍 | 7.7 |

| 2025年3月28日 | ミャンマー近傍 | 6.7 |

| 2025年3月28日 | 大西洋中央海嶺近傍 | 6.6 |

| 2025年3月30日 | トンガ近傍 | 7.0 |

| 2025年4月3日 | レイキャネース半島 | 6.9 |

| 2025年4月4日 | パプアニューギニア近傍 | 6.9 |

| 2025年4月16日 | 南東インド洋海嶺近傍 | 6.6 |

(出典)USGSの2025年4月16日時点の数値を参考に弊社作成

2.海外における地震リスクの捉え方について

国・地域による様々な差異の大きさから、企業等の海外拠点の地震リスクを比較することは、日本国内の拠点の地震リスクを比較することほど容易ではない点に留意が必要です。例えば、海外拠点の地震リスクを比較するにあたっては、以下のように複数の指標が考えられます。

・地震発生の可能性(発生確率)

前項でも触れたように、地域ごとの地理的条件により同じ規模の地震の発生確率が大きく異なります。

・地震による死傷者数

建物の耐震性・耐火性や防災教育の状況等により、同じ震度であっても死傷者数は異なります。死亡者数を被災者数で割った数値を相対的脆弱性として見ることもあります。

・地震による建物・ライフライン等の被害

建物・設備の耐震対策等がどの程度行われているかにより、同じ震度であっても建物・設備の被害状況やライフラインの復旧にかかる時間は異なります。

・地震による経済的損失額

当該国のGDP等によって災害による経済的損失額も異なります。また、各社の拠点がもつ資産内容、事業における役割によって自社の受ける経済的な影響も異なります。

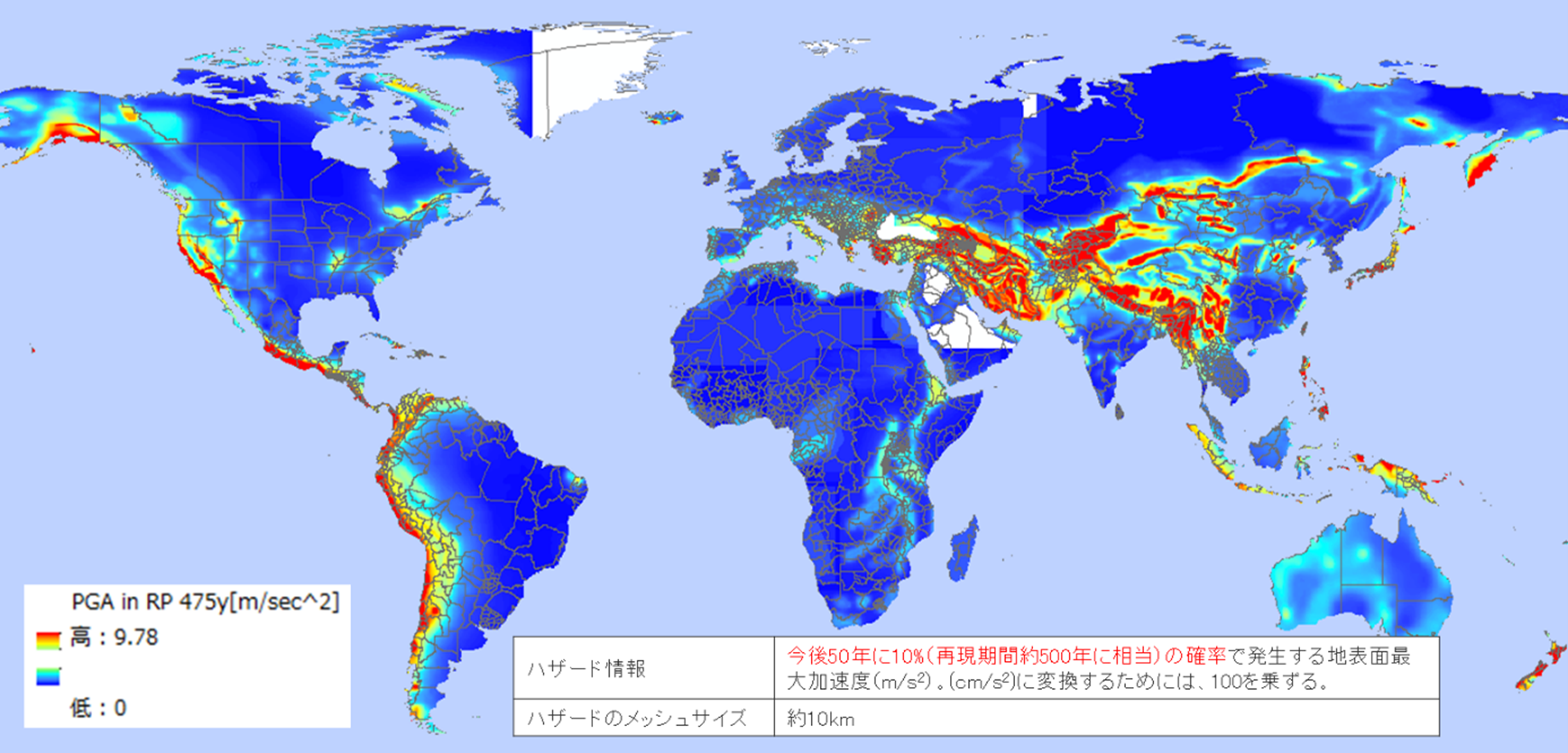

前述の通り、地震発生の可能性については、地理的な要因が大きく、各種データが発表されています。例えば図2のように、今後50年に10%の確率で発生する地表面最大加速度を見ることで、一定期間中に一定確立で発生する地震の大きさの分布を確認することもできます。

図2 一定期間中に一定確立で発生する地震の大きさの分布

(出典)東京海上ディーアールGlobal Hazard Analysis System.

一次データは、 UNDRR: Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2015.

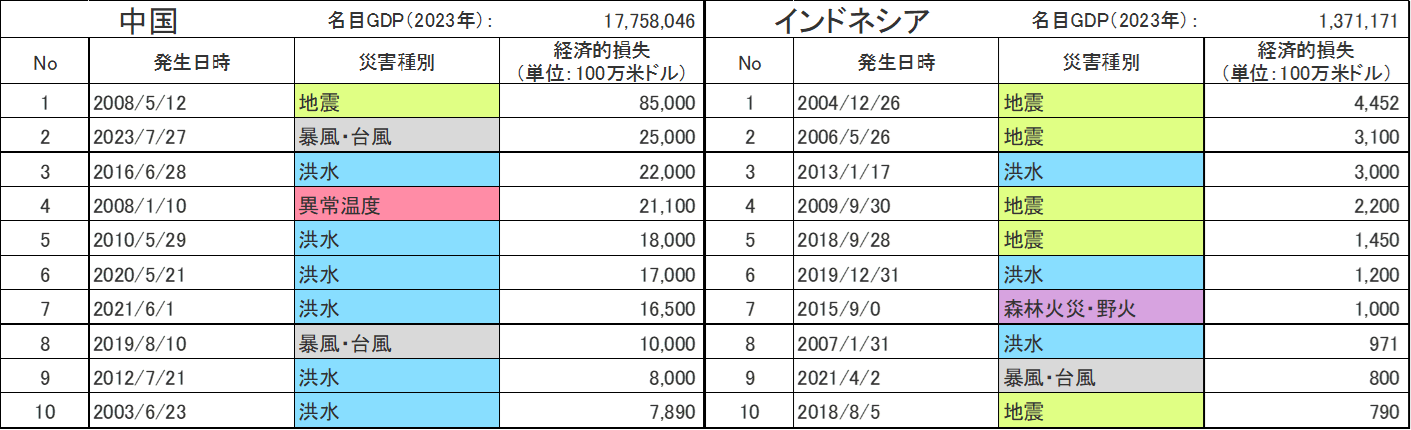

一方で、違う観点から各国の地震リスクについて考えることも可能です。例えば、表2のとおり、日本と米国及び中国の過去25年の経済的損失があった10大災害を比較すると、災害の種類が異なることがわかります。日本であれば地震が上位を占めますが、米国であれば暴風・台風がすべてを占め、中国であれば地震や暴風・台風もありつつ洪水での被害も数多くあります(なお、M5.5以上の地震が発生する年平均回数で見れば、中国はトップクラスとなる点に注意が必要です。また、米国・中国は国土も広いため、地域単位での確認も必要な点はご留意ください)。

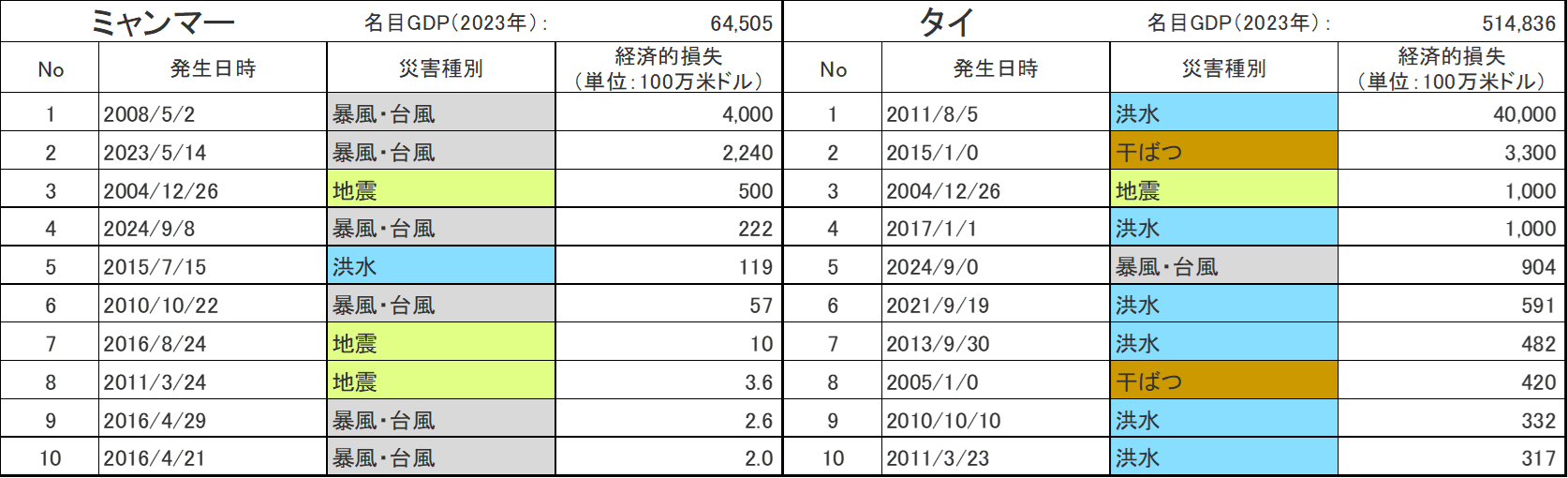

さらに他国にも目を向け、2025年3月28日の地震の影響を受けた、ミャンマー・タイそして近隣のインドネシアの過去25年の経済的損失があった10大災害を比較すると、インドネシア・ミャンマー・タイの順に地震が上位に多く入っていることが確認できます(注:ミャンマーの値については今後変わる可能性があります)。

今回のタイでの地震による被害について社会的な驚きが大きかった背景にはこのような事情も伺えます。また、世界各国の地震リスクを横並びで比較し論じることの難しさも確認できます。

表2 各国における経済的損失が大きかった災害一覧(過去25年の10大災害)

(出典)EM-DAT: The Emergency Events Database - Université catholique de Louvain (UCL) - CRED, D. Guha-Sapir

www.emdat.be, Brussels, Belgiumの2025年4月7日時点の数値を参考に弊社作成

3.企業の取り組みのポイント

このような背景を理解したうえで、企業においては、海外でも地震をはじめとした自然災害による被害が発生するとの認識のもと、平時から備えていくことが求められます。取り組みのポイントは以下のとおりです。

・拠点のハザードを改めて確認する。

拠点により地震の発生の可能性や影響の大きさが異なるため、個別の確認が必須です。その際、今回のタイのように、相対的に発生の可能性が低い国・地域で大規模な地震や被害が発生する事例もあることを認識する必要があります。

・当該国/地域の地震対策について確認する。

法令や災害発生時に推奨される行動は、日本と海外では異なる場合もあることを念頭に整理し、その結果を従業員に対して周知徹底を図ることが大切です。例えば、耐震性や耐火性の低い建物の多い国においては、建物外に避難することが強く推奨されるケースもあります。対応を誤れば人命に関わるため、このような個別事情については、各国の専門家への確認が大切です。

・当該拠点における地震対策へのリソース配分について検討する。

前項でお示しした発生確率及びヒト、モノ、カネそれぞれへの影響を踏まえて、地震対策の重要度を判断し、それにともなう自社のリソース配分を検討していく必要があります。まずは人命安全のために最低限どの程度のリソース配分を行うのか意思決定し、その後拠点の売上規模や役割等、事業上の重要度を勘案し、BCPにまで検討を広げるかどうかの経営判断が必要です。

4.まとめ

3月28日のミャンマーを震源とした地震から得られる教訓を参考にしつつ、このタイミングで改めて各国で異なる状況に応じた、拠点ごとの地震対策を検討・推進されることを推奨いたします。最後になりましたが、今回の災害で亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りするとともに、1日も早い現地の復興を祈念いたします。

参考情報・サービスご案内

海外展開

事業継続 / BCM・BCP

脚注

| [1] | 地震について|気象庁 |

| [2] | ここでは、M6.5以上で選定した。 |

執筆コンサルタントプロフィール

- 小林 亜希

- 主席研究員