富士山の噴火警戒レベル引き上げに備えた事前対策

- 自然災害

- 事業継続 / BCP

2025/4/15

2025年3月21日、内閣府より「首都圏における広域降灰対策検討会 報告書」が公表されました。当該報告書は、富士山が噴火した場合の首都圏における降灰の影響とその対応策について記載されています。火山災害は一般に予兆のある災害とされ、火山活動の高まりがみられた場合には、「噴火警戒レベル」の引き上げにより注意喚起がなされます。本稿では、富士山の噴火警戒レベルが引き上げられた場合に備え、最低限必要と考えられる事前対策について紹介します。

(1)富士山の噴火警戒レベルとは

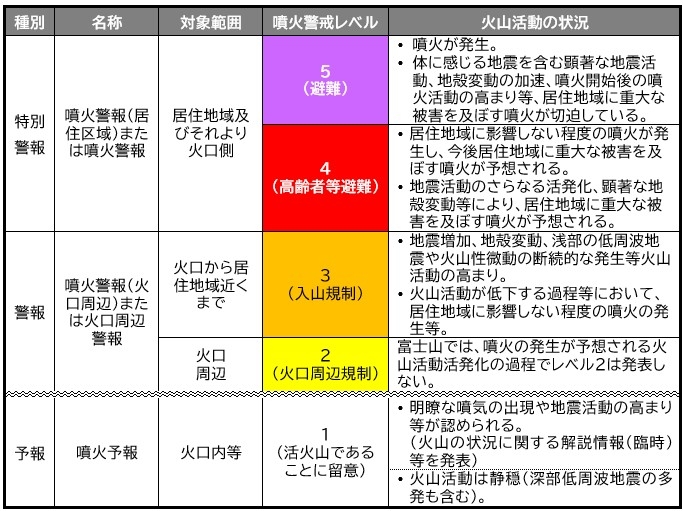

噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じ、警戒が必要な範囲と住民等がとるべき避難行動を直感的に理解できるよう、5段階で区分して発表される指標です。噴火警戒レベルは常時観測火山50のうち、現在49火山で運用され、火山ごとにその判定基準が定められています。

〈噴火警戒レベル1〉

噴火警戒レベル1では、火山活動は概ね静穏な状態です。現在の富士山は、この噴火警戒レベル1、「活火山であることに留意」となっています。

〈噴火警戒レベル2〉

富士山の場合、実際に噴火が発生するまで火口の特定が困難なため、火山活動が活発化する過程では、噴火警戒レベル2は使用されません。ただし、火山活動に変化がみられ、今後警戒レベルを引き上げる可能性があると判断された場合には「火山の状況に関する解説情報(臨時)」が発表されます。

〈噴火警戒レベル3〉

噴火警戒レベル3では、火山活動が高まっており、警戒が必要な状態です。火山性地震の増加、地殻変動、浅部の低周波地震や火山性微動の断続的な発生等火山活動の高まり等が観測された際に発表され、入山規制、一部の住民避難の措置がとられます。

〈噴火警戒レベル4〉

噴火警戒レベル4は、噴火警戒レベル3の状態から、さらに火山活動が高まっている状態です。また、居住地域に影響しない程度の噴火が発生した場合にも噴火警戒レベル4が発表されます。

〈噴火警戒レベル5〉

噴火警戒レベル5は、噴火が発生、もしくは、顕著な地震活動や著しい地殻変動等、居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が切迫している状態です。

(2)噴火警戒レベル引き上げに備えた事前対策

富士山で火山活動に変化がみられた際には、上記(1)のとおり、状況に応じて噴火警戒レベルが引き上げられます。大規模噴火時には、長期にわたって広範囲に甚大な影響が及ぶため、現在の警戒レベル1から引き上げられた場合に備え、どのような行動・対策をすべきか事前に検討しておくことは不可欠であると考えられます。

①富士山周辺(特に噴火前に避難が必要な地域)に事業所等がある場合

いつ、どのルートで避難を開始するか、警戒レベルごとの行動計画(タイムライン)を決めておく必要があります。富士山では様々な噴火シナリオが想定され、必ずしも段階的に噴火警戒レベルが引き上げられるわけではなく、突然警戒レベル4や5へ引き上げられる可能性もあります。そのため、少なくとも、現場が混乱することなく対応できるよう、警戒レベルごとに行動基準を整理の上、訓練を実施、従業員に周知しておくことが重要です。

②首都圏に事業所等がある場合

首都圏については、降灰対策の検討が必要です。火山灰については、風向き等によっては、首都圏まで到達すると想定されています。この場合、首都圏においても移動が困難となり物流が滞ることから、企業活動が大幅に制限されることが想定されます。役員・従業員が出社できない、必要な物資が調達できない等の事態が考えられるため、在宅勤務体制の整備のほか、備蓄品の準備、在庫の積み増し等の対応策の検討が求められます。

③代替拠点の整備

復旧活動の本格始動は、原則降灰停止後となります。宝永噴火では2週間噴火活動が継続したことを踏まえると、本社機能や工場等の生産拠点について、代替拠点を整備しておくことも検討事項の一つとなります。

富士山噴火は不確定要素が大きく、仮に警戒レベルが引き上げられても噴火に至らず、対策が空振りに終わってしまう可能性もあります。それでもなお、噴火した場合の影響を踏まえると、噴火の影響がある拠点を抽出し、以上の①~③で述べた準備を実施しておくことは、最低限必要な事前対策と考えられます。

<関連レポート>

・より詳細な内容については、以下の「リスクマネジメント最前線」をご参照ください。

「富士山大規模噴火に対し首都圏企業に求められる対応~内閣府「首都圏における広域降灰対策ガイドライン」の策定を受けて」

・東京海上ディーアールでは学習用教材としてeラーニングの提供も行っております。詳細は以下をご参照ください。

防災学習シリーズ 火山編【C-9507】 | dRナレッジスクエア

執筆コンサルタントプロフィール

- 中村 静華 上級主任研究員、木勢 さくら 主任研究員

- ビジネスリスク本部