「ヒューマンファクター要因分析」の災害事例への適用~建設業を例に

- 経営・マネジメント

2025/3/18

近年、労働現場の高齢化や、転倒や熱中症といった身近な労働災害が問題となる一方で、大規模な爆発事故や墜落事故などの重大災害も相次いで発生しています。

特に建設業は、他業種と比較しても重大災害の発生件数が多い傾向にあります。悲惨な災害を繰り返さないための取り組みとして、災害要因の分析手法を建設業の事故に適用した例を紹介します。

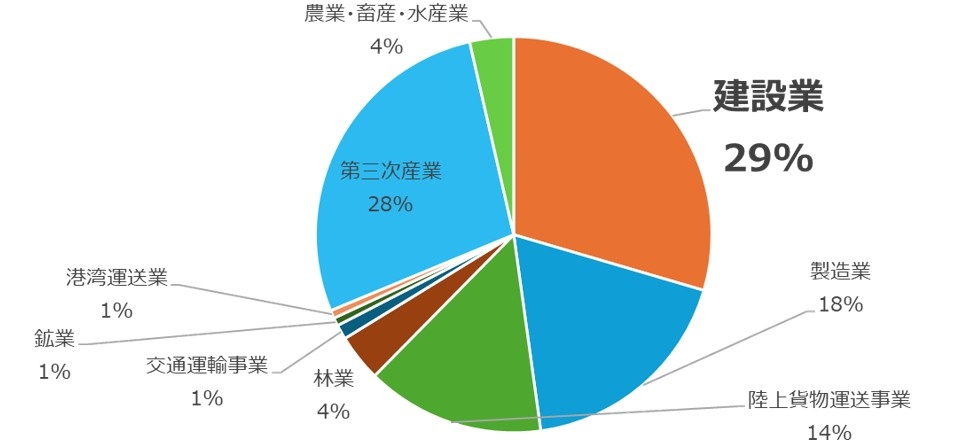

図1 業種別死亡災害発生状況(令和5年)

出典:厚生労働省HP(※1)をもとに弊社作成

図1は業種別の死亡災害の発生状況を示したものですが、約3割を建設業が占めており、重大災害の発生件数が多いという傾向があります。

また、過去から同じような内容の災害が、色々な現場で繰り返し発生している、という点も一つの特徴です。建設現場での災害を繰り返さないためには、災害の真因を探り、その対策を考える「要因分析」のアプローチが重要となります。

1.ヒューマンファクター要因分析

要因分析の手法は、様々な業界で多くの方法が提案されています。

代表的な方法として、「なぜなぜ分析」があります。災害やトラブルがあったとき、それはなぜ起こったのか、という問いを何度も繰り返し行うことで、裏にある真の理由を突き止めていく、という方法です。

この方法はシンプルでわかりやすいものですが、分析する人の知識や経験の範囲内に結論が留まりがちである、「当事者個人のミス」として責任追及だけで終わってしまう結果になりやすい、といった問題があります。

これに対して、「ヒューマンファクター要因分析」と呼ばれる方法があります。これはもともとアメリカの連邦航空局が標準的に使い始めた手法で、現在では様々な業界で汎用的に取り入れられている方法です。

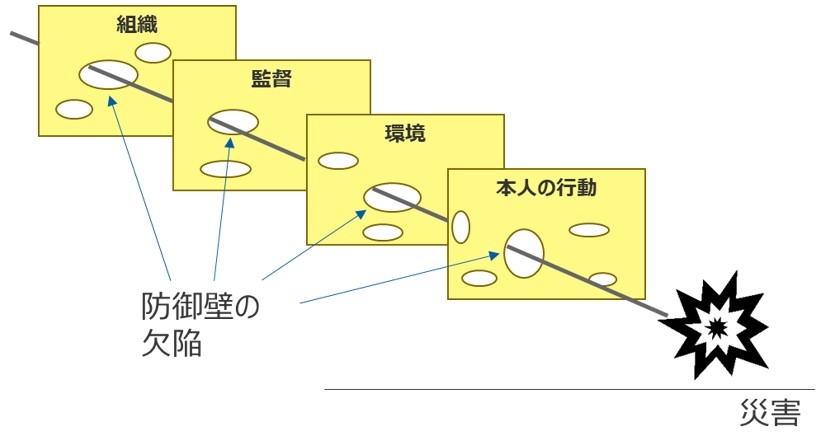

大きな特徴として、「スイスチーズモデル」という考え方を取り入れている、という点があります。図2のような穴の空いたチーズを薄切りにして、何枚も重ねるようなイメージを考えます。それぞれの薄切りチーズの層が、それぞれ組織、監督、環境、本人の行動というような、災害に影響を及ぼす要因の階層を構成しています。それぞれに穴が空いているのは、各階層にところどころ欠陥がある、という状態を表しています。チーズを重ねたときに、各階層の穴をちょうどすべてすり抜けるような状況があると、防御が機能せずに災害が発生してしまう、というモデルです。

図2 スイスチーズモデルのイメージ(弊社作成)

そして、4つの階層ごとに、あらかじめ考えられる要因をリストアップしたチェックリストを確認し、どのような欠陥が事故につながってしまったのか、それぞれ要因を探していきます。チェックリストは、もともとは航空機事故を想定して作成されましたが、今では業界ごとに、その特性に合わせて要因リストが作られています。

2. 分析例

実際の災害事例に当てはめて、分析過程をご紹介します。

例として、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」に掲載されている災害事例をもとに、ヒューマンファクター要因分析を実施してみます。

| 災害事例(※2) 作業場で移動式クレーンを使って鉄骨を降ろす作業を行っていた。運転者側のアウトリガーを張り出していなかったため、クレーンが安定性を失い転倒した。クレーンが転倒した際、荷台に残っていた鉄骨が滑り落ち、それを押さえていた被災者が別の鉄骨との間に挟まれた。被災者は病院に搬送されたが、その後死亡した。 |

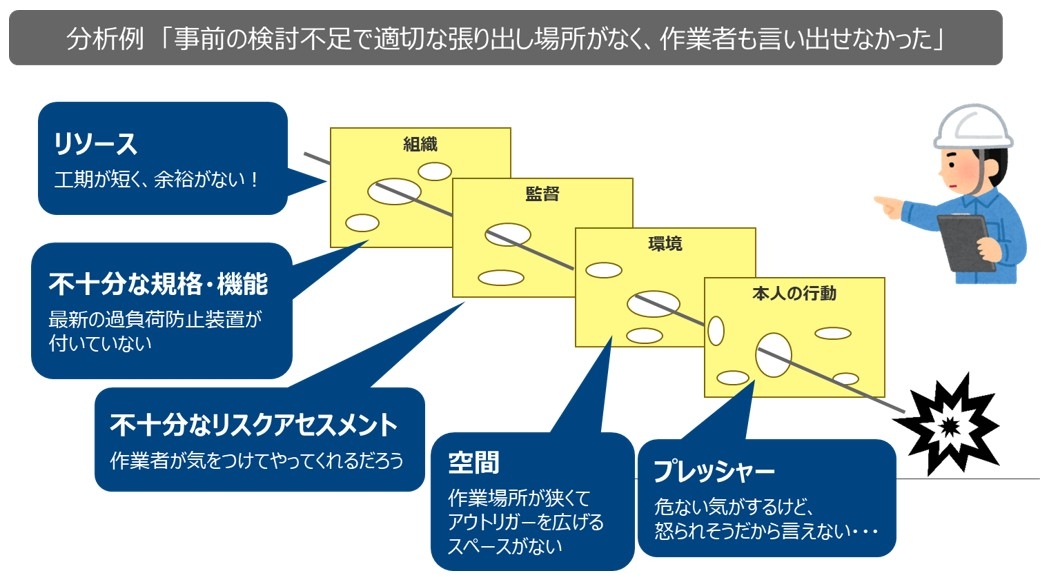

図3 ヒューマンファクター要因分析事例(弊社作成)

各階層で、どのような欠陥があって災害につながったのか、「チーズの穴」にあたる部分を洗い出していきます。なお、ここで例として紹介しているのは、あくまで「このようなケースが考えられる」という仮説シナリオである点にご注意ください。

まず、「アウトリガーを張り出さなかったという行動の要因として何があったか」を洗い出します。例として、作業者は仕事を早く進めなければというプレッシャーを感じていて、作業の進行を止めるようなことを言い出せなかった、ということが考えられます。

次に「環境の部分に穴はなかったか」を洗い出します。例として、実は作業空間が狭かったので、アウトリガーを広げるスペースがなかった、という状況が挙げられます。

「監督面で穴はなかったか」を探っていくと、事前のリスクアセスメントが不足していた、すなわち、アウトリガーを広げて作業するのは当たり前のことで、いちいち確認しなくても、作業者が気をつけてくれるだろう、というスタンスでいた、という状況が挙げられます。

最後に組織の面で問題がなかったか、これも穴を振り返っていくと、工期が短く、安全について考える余裕がなかったということ、またクレーンについても最新の過負荷防止装置が付けられていなかった、という要因が見えてきます。

従来の要因分析では、アウトリガーを張り出さなかったのが要因であったので「アウトリガーを確認する」、「作業計画を作る」、という対策に留まりがちでしたが、以上のような手順でヒューマンファクター要因分析を通すことで、

● オペレーターが意見を言えない状況があった → 作業計画段階から意見を取り入れる

● 作業空間が狭くてアウトリガーを開きづらかった → 4S活動によって作業空間を確保する

● リスクアセスメントが不十分だった → 計画作成時のリスクアセスメントの仕組み・手順を決める

● 安全装置が付いていなかった → 荷重制限装置つきクレーンの導入を速やかに進める

● 工期が短く余裕がなかった状況→工程優先の考え方を是正し、安全第一の組織風土をつくる

といったように、背景要因まで踏み込んだ複合的な対策を進めることが可能となります。

3. まとめ

表面的に見えてくる事象への対策を立てるだけでは、いわばチーズの一番上の層の穴を塞いだだけであり、その対策に漏れがあった場合、また災害が再発することになります。また、全く同じ災害の再発は防げたとしても、背景要因の欠陥がそのままになっていれば、他の不安全行動により、また別の災害が起こってしまう可能性があります。

今回ご紹介したような、背景を深掘りし、それぞれの穴を見つけて塞ぐという対策を考えることで、より災害に強い組織に生まれ変わっていくことができるようになります。

弊社では、企業の業務実態に応じた災害事例をもとに、要因分析の方法を紹介するセミナー/講習会や、安全教育・作業教育に関するソリューションを提供しています。ご関心がおありでしたらお問い合わせください。

(参考文献)

※1 厚生労働省「死亡災害報告」による死亡災害発生状況(令和5年確定値)

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html

※2 厚生労働省「職場のあんぜんサイト」

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101614

執筆コンサルタントプロフィール

- 犬塚 俊之

- 経営企画部 主席研究員