海外における政情変化リスクと企業の対応

- 海外展開

2025/2/3

近年、戦争・紛争、デモ・暴動等の報道を目にすることが増えてきました。企業としては、政情変化リスクは予測が大変困難であることを明確に認識し、予兆を的確にとらえ、取り得る安全策を指示する体制の構築が求められます。本稿では政情変化リスクへの企業の対応を解説します。

※本コラムは、一般社団法人 日本在外企業協会『月刊グローバル経営』2024年10月号掲載の記事を、同協会許可に基づき転載するものです。

近年、戦争・紛争、デモ・暴動等の報道を目にすることが多い。米中を軸とする地政学的分断の進展、長引くロシア・ウクライナ戦争、イスラエル・パレスチナ戦争の影響、さらに米国内における政治的分断、欧州等各国における極右・極左を含むポピュリズムの拡大等を背景に、先進国等これまで安定しているとみられてきた国・地域でも、大規模なデモ・暴動等が起きている。また日本企業の多くが進出する東アジアでは、台湾有事、朝鮮半島有事が引き続き懸念されている。

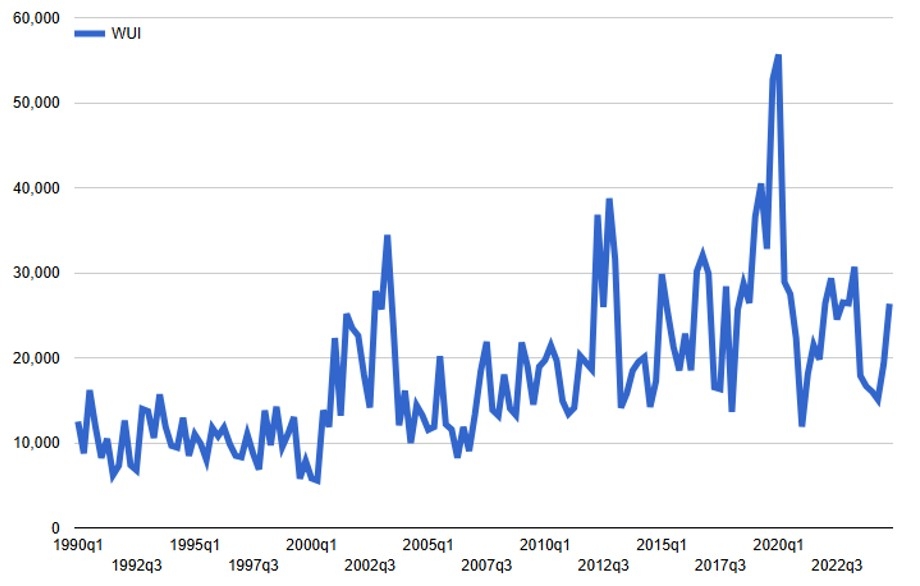

現代は不確実性の時代であるといわれる。米国が主導してきた国際秩序が急速に転換され、非連続な変化が相次ぐ時代である(図「世界不確実性指数」)。過去3年以内でも、ロシアによるウクライナ侵攻(2022年)、イスラエル・ガザの衝突(2023年)、バングラデシュの大規模デモによる首相辞任(2024年)と、現地に進出する日本企業が駐在員等の退避を検討・実行する場面が相次いで発生した。特にロシアのウクライナ侵攻、イスラエルに対するハマスの奇襲攻撃等は、いずれも専門家・ウォッチャーも直前まで予想できなかった。

英シンクタンク・EIUの国別レポートに含まれる「不確実」または類似の単語の割合を計測することにより算出。GDP加重平均の上、指数化しており、世界全体における不確実性の高低を示している。コロナ禍の際に急上昇し、現在は落ち着いているが高い水準である。出所:EIU ”World Uncertainty Index”(WUI)

https://worlduncertaintyindex.com/ (2025年1月20日閲覧)

戦争・紛争やクーデター等、政治状況が急激に変化する政情変化リスクは、予測が大変困難であることをまず明確に認識しておかなくてはならない。クーデターにしろ、戦争等の軍事行動にしろ、極秘裏に準備され実行されるため、一般企業が動向を正確に予測するのは不可能に近い。一方で「安全配慮義務」を負う企業としては、このような戦争が勃発するような極限状態であっても、最低限、役員・従業員の人命安全を守ることが求められる。

政情変化は予測が大変困難だが、全く予兆がないわけではない。予兆を的確にとらえ、取り得る安全策を指示する体制の構築が求められる。最近は多くの進出企業が、台湾有事を想定した駐在員退避計画を整備しているが、起こり得るシナリオを精緻に検討すると、最も困難なのは、いつ退避計画を発動するか、どんな情報に基づいて判断するのか、といった情勢判断・意思決定であることがわかる。情報操作・サイバー攻撃等ではない軍事的な侵攻が発生する等、一定以上事態が進行してからでは、退避が困難となってしまう可能性が高い。

予測が大変困難な政情変化リスク、その際に駐在員・出張者の人命安全を守る「海外危機管理体制」として基本的な対応は、①駐在員・出張者の所在把握・安否確認体制の確立、②退避計画を含む海外危機管理マニュアルの整備、③マニュアル等に基づく教育・訓練、等であり、多くの企業が既に取り組んでいる。しかしながら、これだけでは不十分である。これらに加えて、取り組むべき対策を2つ提言したい。

1つめは、「トップダウンでの意思決定体制の確立」である。徐々に進行する危機や、他企業の動向に合わせていれば安全が確保できる状況であれば、ボトムアップの判断でも遅れを取ることはない。しかしながら急激に進行する事態、空振りやリスクを許容する判断は、トップダウンでしか行えない。台湾有事を例にとれば、予兆を察知し民間航空機で駐在員を退避させるためには、他企業が全く行動を起こしていない状況下でも空振り覚悟で、ビジネスのマイナスを許容してでも早期の退避指示を出さなくてはならない。こうした判断はトップダウンでしか行えない。そのことをまずは経営層含め関係者がよく理解する必要がある。そのためには、平常時の準備を含め経営層・関係者を巻き込んだシミュレーション訓練の実施等が有効である。

2つめの対策は「インテリジェンス機能の強化」である。多くの企業で駐在員等を退避させる判断は本社が行うこととなっているが、そもそも本社側に現地のリスクを的確に把握・理解し判断するための体制が整備されていない例が多くみられる。急激に進展する事態ほど、情報は錯綜する。予想も困難で「退避すべき」、「必要ない」といった正反対の意見が現地や外部から上ってくるかも知れない。こうした状況で本社としては、最低限判断を行うための考え方や情報源を確保しておくべきである。現在はデジタル技術により、ネット上の様々なサービスを利用すれば、海外の事件・事故について、無料で速報性の高い詳細な情報を入手できる。しかしこれらの膨大な情報はそのままでは「インフォメーション」、単なる情報であり、意思決定に利用しづらい。企業に必要なのは、これらの情報をどう考えるべきか、どのような対策を行うべきかといった分析・評価を加えた「インテリジェンス」であり、本社としてインテリジェンスを確保できるための体制を確立することが重要である。地政学リスクに関するコンサルティング会社等のレポート購読やセミナー、定期的な専門家・コンサルタントによるレクチャー・ディスカッション等が有効な対策となる。

34年前のイラクによるクウェート侵攻(1990年)では、日本企業駐在員の方々が残念ながら多数人質となり、国や企業の海外危機管理体制構築が指摘されるようになった。年月が経過し、在留邦人数・日系企業拠点数も当時に比較して大幅に増加しているが、こうした過去の事例を繰り返さないよう、私たち日本企業として、効果的な体制構築に取り組むことが求められている。

執筆コンサルタントプロフィール

- 深津 嘉成

- ビジネスリスク本部 上級主席研究員