現場力を引き出す!作業教育用動画の撮影テクニック

- 経営・マネジメント

2025/1/16

近年、企業の教育における動画の活用が普及してきています。「一貫した内容」を「ブレなく」伝えられるメリットを活かして、ベテランの技術・スキルの継承や、属人化しがちな業務を平準化するために動画を活用する企業は、業種・規模を問わず、急速に広がってきています。

それに伴い、作業の様子を撮影する機会も増えてきましたが、多くの場合、動画撮影に慣れていない方が担当することになります。どのような撮影機材を選べばよいか、どのような撮り方をすれば「伝わる」映像になるのか、お悩みの方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

当社は、多岐にわたる現場の業務改善支援の中で、教育用の動画作成の支援も実施してきました。これまでの支援実績を踏まえて、撮影手段ごとの特長や注意点、適しているシーンをまとめましたので、ご参考になれば幸いです。

1.スマートフォンによる撮影

一番手軽な方法です。通常はスマートフォンによる撮影で差し支えありません。

よく、作業の様子を最初から最後まで撮影しようとする方がいますが、事後の編集が必要となり、作成時の負担が増えてしまいます。また長尺の動画は、見ていて集中が続かず、途中で離脱する人が出てしまいかねません。

そのため、撮影する前に「伝えたいポイント」を絞りこみ、短い尺で撮影することをお勧めします。1本あたり30秒~1分ほどの長さで問題ありません。伝えたいポイントとしては、「動作が複雑で、言葉では説明しにくいところ」「ミスが起こりやすいところ」「必ず覚えてほしいところ」などが挙げられます。撮影後に、それら要点の映像を連続して確認することで、一連の作業内の大事な箇所を効率的に印象づけることができます。

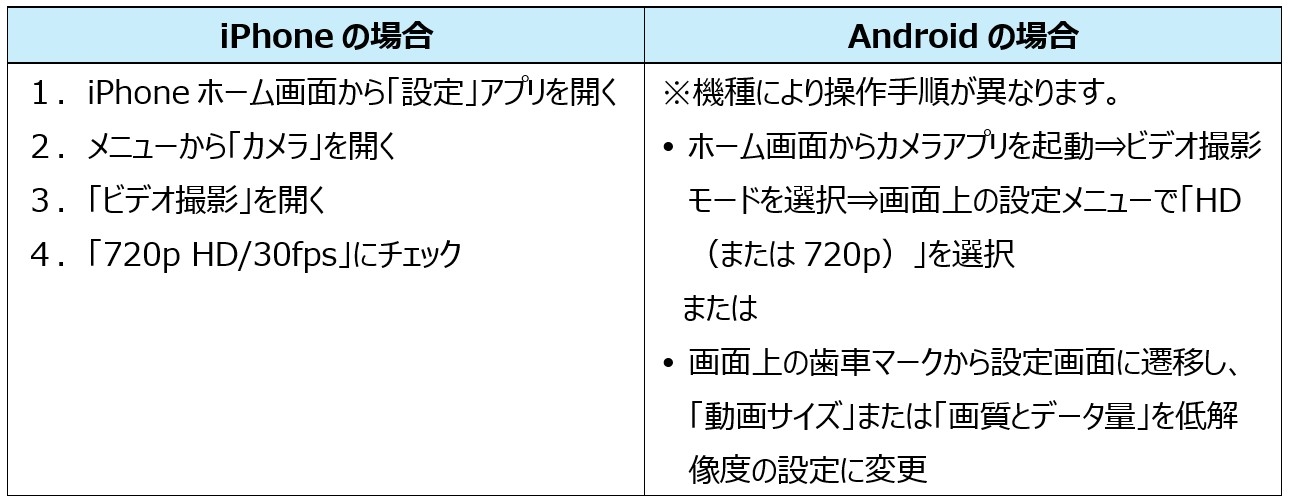

また、近年のカメラは高い解像度で撮影できるため、うっかりすると動画の容量が予想以上に重くなってしまう場合があります。多くのスマートフォンでは、初期状態でフルHD(1920x1080)の撮影設定になっていますが、タブレットやPCの画面で見ることを想定した場合、HD(1280x720)程度の解像度で問題ないことがほとんどです。撮影後に解像度を落とすこともできますが、撮影前にカメラアプリの設定を変更しておくと、手間がかかりません。

2.ウェアラブルカメラによる撮影

作業者の手元の動作をしっかり見せたい場合や、高所や狭い場所などで撮影者が同行することが難しい場合は、作業者にウェアラブルカメラを装着して撮影する方法があります。

作業現場専用のウェアラブルカメラもありますが、GoPro、Insta360などのアクションカメラも使用することが可能です。

注意点としては、できるだけ広角で撮影できるものを使用しましょう。画角が狭いと、せっかく撮影しても肝心なところが映っておらず使えない、という結果になる可能性があります。

装着する場所としては、主に頭部と胸元の2箇所があります。頭部は、遠隔で映像を見ながらリアルタイムの指示を出すような使い方には適していますが、動画撮影の場合にはあまりお勧めしません。首を振ったときに映像がブレやすく、また長時間装着していると疲労を感じやすいことが理由です。チェストストラップを使って胸元にカメラを付ける形式のほうが、映像のブレが少なく装着時の疲労感も少ないため、お勧めの方法です。

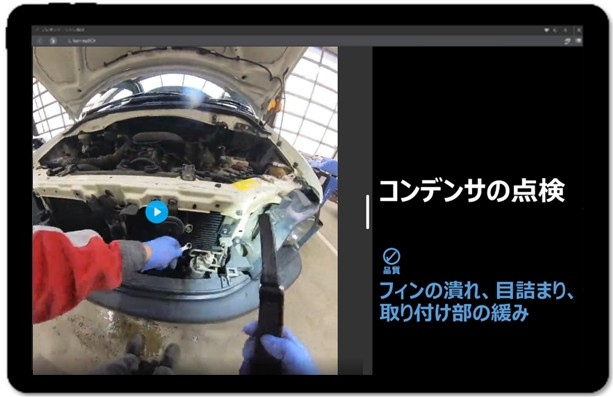

以下の映像は、作業者の胸元にウェアラブルカメラ(Insta360)を装着して撮影したものです。手元の映像が広い範囲で撮影できています。

3.固定カメラによる定点撮影

現場に固定カメラを設置して、定点撮影する方法もあります。監視カメラに記録された映像から、「正しい動作」、「間違った動作」などの実際の映像を切り出して使用する例や、いつ発生するかわからないトラブル対応の映像を使用する例などがあります。

また、設備のメンテナンスや清掃などの一定範囲内で動き回るような作業の場合は、作業現場の近くに360度カメラを設置して撮影し、作業者を中心とした映像を切り出すことで、一連の作業を効率的に記録することができます。

このように、作業動画の撮影にもさまざまな手段があります。

ポイントは、まず撮影する作業のどの部分を伝えたいのかを洗い出し、そこからどのような映像が必要か(動き全体を撮りたいのか、手元のアップが撮りたいのか)を考えることです。そのうえで、最適な撮り方を選択します。

当社では、動画作業マニュアル作成・配信クラウド「miniつく動画」を提供しています。多くの作業教育の現場で支援の実績がありますので、お困りの際はお問い合わせください。

執筆コンサルタントプロフィール

- 犬塚 俊之

- 経営企画部 主席研究員