育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の改正ポイント①

- 人的資本・健康経営・人事労務

- サステナビリティ

2024/12/19

育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法(以下、次世代法)が改正され、2025年4月から段階的に施行されます。本改正は、男女ともに仕事と育児の両立ができる社会の実現を目指し、企業に対して、情報公表の強化や柔軟な働き方を可能とする制度拡充を求める内容となっています。企業においては、就業規則等の変更を含めた法対応の準備を進めていくことが必要になりますが、本コラムでは改正のポイントを2回に分けてご紹介します。第1回の本稿では、情報公表に関する改正についてご説明します。

1. 次世代法に基づく一般事業主行動計画に数値目標設定を義務付け(2025年4月1日施行)

常時雇用する労働者数100人超の企業には、一般事業主行動計画(以下、行動計画)の策定・届出、外部への公表、社内周知が義務付けられていますが、2025年4月1日以降に開始又は変更する行動計画では、自社の育児休業取得状況※1や労働時間の状況※2に関する数値目標を設定することが必要となります。既に女性活躍推進法に基づく行動計画には数値目標を盛り込むことが必須となっていますが、同様に次世代法に基づく行動計画にも数値目標の設定が求められます。

常時雇用する労働者とは、雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいいます。

※1男性の育児休業等取得率とする予定(省令)

※2フルタイム労働者1人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数とする予定(省令)

| (例)数値を設定した目標 ・ 男性の育児休業取得率を2028年3月末までに30%以上とする ・ フルタイム労働者の各月の平均残業時間を10時間以内とする 等 |

2. 男性の育児休業取得状況の公表義務を300人超の企業に拡大(2025年4月1日施行)

育児・介護休業法の改正により、常時雇用する労働者が300人超の企業には、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます(現行では1,000人超の企業に公表義務があります)。

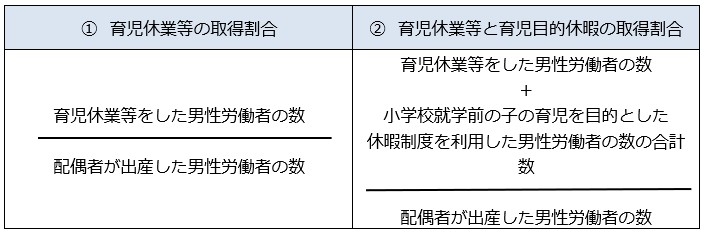

具体的には、公表前事業年度(公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度)における以下の①または②のいずれかの割合を公表します。また、公表前事業年度終了後、おおむね3か月以内に公表する必要があります。なお、配偶者が出産した男性労働者が該当期間にいない場合には、「該当なし」として状況を公表します。

(例)事業年度が4月~3月の企業の場合

「2024年4月1日~2025年3月31日」の実績を下記方法で算出し、2025年6月30日までに、厚生労働省「両立支援のひろば」等、一般の方が閲覧できる方法で公表を行う。

育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。

・育児休業(産後パパ育休を含む)

・法第23条第2項(3歳未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務)又は第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する制度の準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業

詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

本改正によって、大企業だけではなく中堅企業に対しても、より一層の情報公表と実効的な取組が求められるようになります。一方で、中堅企業においては、広報等対外的な情報開示を担当する専門人員の配置は難しく、人事や総務部門で情報公表を担っておられる企業が多いようです。日常業務で繁忙な中、さらなる情報公表の要請をネガティブに感じていたり、何から始めたらよいかわからなかったりする企業もいらっしゃるかもしれません。

一言で両立支援といっても、企業ごとに抱える課題や注力すべき取組は様々です。まずは、現状を把握し、実態に合った目標を設定して、できることから取組を始めることが重要です。その上でPDCAサイクルを回していくことが次のステップとなります。

弊社では、企業の両立支援に関する課題把握、データ収集や推進の体制づくり、セミナーやワークショップを通じた取組推進、情報開示支援等のソリューションをご提供しています。ぜひご活用ください。

執筆コンサルタントプロフィール

- 柳川 美保

- 製品安全・環境本部 上級主任研究員、社会保険労務士、キャリアコンサルタント